当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2003年卷 > 中国会计年鉴2003年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2003年卷 > 中国会计年鉴2003年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

世通虚构了近百亿美元利润,在造假金额上创下记录,但其造假手段并不高明。根据目前已披露的资料,世通的财务舞弊手法大致有以下五种类型。

一、滥用准备金,冲销线路成本

滥用准备金科目,利用以前年度计提的各种准备(如递延税款、坏账准备、预提费用)冲销线路成本,以夸大对外报告的利润,是世通的第一类财务舞弊手法。美国证券交易管理委员会(SEC)和司法部已经查实的这类造假金额就高达16.35亿美元。

2000年10月和2001年2月,在审阅了2000年第三和第四季度的财务报表后,苏利文认为线路成本占营业收入的比例偏高,体现的利润达不到华尔街财务分析师的盈利预期,也不符世通先前向投资大众提供的盈利预测。为此,首席财务官苏利文下令主计长迈耶斯和会计部主任耶特斯将第三和第四季度的线路成本分别调减(贷记)8.28亿美元和4.07亿美元,并按相同金额借记已计提的递延税款、坏账准备和预提费用等准备金科目,以保持借贷平衡。这类造假手法使世通2000年第三和第四季度对外报告的税前利润分别虚增了8.28亿美元和4.07亿美元。

2001年第三季度,为了使该季度对外报告的利润达到华尔街的盈利预期,苏利文勒令无线通信部门将已计提的4亿美元坏账...

世通虚构了近百亿美元利润,在造假金额上创下记录,但其造假手段并不高明。根据目前已披露的资料,世通的财务舞弊手法大致有以下五种类型。

一、滥用准备金,冲销线路成本

滥用准备金科目,利用以前年度计提的各种准备(如递延税款、坏账准备、预提费用)冲销线路成本,以夸大对外报告的利润,是世通的第一类财务舞弊手法。美国证券交易管理委员会(SEC)和司法部已经查实的这类造假金额就高达16.35亿美元。

2000年10月和2001年2月,在审阅了2000年第三和第四季度的财务报表后,苏利文认为线路成本占营业收入的比例偏高,体现的利润达不到华尔街财务分析师的盈利预期,也不符世通先前向投资大众提供的盈利预测。为此,首席财务官苏利文下令主计长迈耶斯和会计部主任耶特斯将第三和第四季度的线路成本分别调减(贷记)8.28亿美元和4.07亿美元,并按相同金额借记已计提的递延税款、坏账准备和预提费用等准备金科目,以保持借贷平衡。这类造假手法使世通2000年第三和第四季度对外报告的税前利润分别虚增了8.28亿美元和4.07亿美元。

2001年第三季度,为了使该季度对外报告的利润达到华尔街的盈利预期,苏利文勒令无线通信部门将已计提的4亿美元坏账准备与线路成本相互冲销。此举虚增了2001年第三季度的税前利润。

上述会计处理既无原始凭证和分析资料支持,也缺乏签字授权和正当理由。迈耶斯、耶特斯、贝蒂(管理报告部主任)和诺曼德(子公司会计主管)虽然知道这些账务处理缺乏正当理由,也不符合公认会计准则,但最终还是屈从于苏利文的压力,参与造假。

二、冲回线路成本,夸大资本支出

世通的高管人员以“预付容量”为借口,要求分支机构将原已确认为经营费用的线路成本冲回,转至固定资产等资本支出账户,以此降低经营费用,调高经营利润。SEC和司法部已查实的这类造假金额高达38.52亿美元。

2001年4月,苏利文在审阅了第一季度的财务报告后,发现线路成本占营业收入的比例仍居高不下。苏利文、迈耶斯和耶特斯商量对策时均意识到,继续沿用2000年度的造假花招,以准备金冲销线路成本,将难以掩盖利润持续下降的趋势。为此,他们决定将已记入经营费用的线路成本,以“预付容量”的名义转至固定资产等资本支出账户。

为了将这类造假伎俩付诸实施,苏利文授意迈耶斯和耶特斯,要求总账会计部给各地分支机构分管固定资产记录的会计人员下达指令,在季度结账后,根据指令借记固定资产账户。例如,2001年4月,诺曼德致电世通固定资产会计部主任,要求他以“预付容量”的名义,对2001年第一季度的财务报表补做一笔调整分录,借记固定资产7.71亿美元,贷记线路成本7.71亿美元。而当固定资产会计部主任索要原始凭证和做账依据时,诺曼德坦率地告诉他,这些指令来自高层,是苏利文和迈耶斯亲自指示的。

2001年的四个季度和2002年第一季度,由苏利文、迈耶斯和耶特斯策划,由诺曼德和贝蒂按照上述方法负责具体实施的造假金额高达38.52亿美元,这对五个季度财务报表的影响是显而易见的:固定资产被虚增了38.52亿美元,线路成本被低估了38.52亿美元,税前利润也被相应虚增了38.52亿美元。挤去水分后,世通的盈利趋势与其竞争对手AT&T大致同向。

通过将经营费用调整为资本支出,世通歪曲了其最大费用项目——线路成本占营业收入的比例,虚构了巨额的利润,严重误导了投资者对世通盈利能力的判断。

与第一类造假手法一样,第二类造假手法所涉及的会计处理也没有任何原始凭证作支持,应有的授权签字也同样缺失。值得一提的是,第二类造假手法在夸大利润的同时,也虚增了世通经营活动产生的现金流量。从其披露的年报可以看出,世通采用间接法编制现金流量表,在间接法下,经营活动产生的现金流量是以净利润为基础,通过对不涉及现金和现金等价物进行调整得出的。其他条件保持相同,高估利润必然会夸大经营活动产生的现金流量。此外,按照美国现金流量表准则,世通在线路成本方面的支出属于经营活动的现金流出,而资本支出则属于投资活动的现金流出。将线路成本由经营费用转作资本支出,相当于对线路成本支出进行重分类。因而,本应在现金流量表反映为经营活动产生的现金流出,却被反映为投资活动产生的现金流出,严重误导了投资者、债权人等报表使用者对世通现金流量创造能力的判断。

三、武断分摊收购成本,蓄意低估商誉

世通可谓劣迹斑斑。除了在线路成本方面弄虚作假外,世通还利用收购兼并进行会计操纵。在收购兼并过程中利用所谓的未完工研发支出(InprocessR&D)进行报表粉饰,是美国上市公司惯用的伎俩。其做法是:尽可能将收购价格分摊至未完工研发支出,并作为一次性损失在收购当期予以确认,以达到在未来期间减少商誉摊销或避免减值损失的目的。世通和思科(Cisco)等上市公司在过去几年曾多次采用这种手法粉饰其会计报表而受到SEC的谴责。SEC前主席阿瑟·利维特(Arthur Levitt)在其著名的“数字游戏”一文中指出:“最近几年,各行各业纷纷通过合并、收购和剥离(Spin-offs)进行再造。一些收购方,尤其是那些以股票作为收购货币的公司,已经将这样的大环境作为从事另一种‘创造性’会计的机遇。我将之称为‘合并魔术'”。在利维特列举的五大粉饰手法(创造性并购会计、巨额冲销、饼干盒式准备、重要性、收入确认)中,世通利用了其中的前两种手法。

世通利用创造性并购会计,武断地将收购价格分摊至未完工研究开发支出。1998年9月14日,世通以370亿美元的代价(其中股票约330亿美元,其余为现金)收购了微波通信公司(MCI)。尽管世通未披露收购日MCI公司的净资产,但相关年报资料显示:MCI公司1998年末的资产总额、负债总额和净资产分别为138.8亿美元、109.3亿美元和29.5亿美元,1998年末世通的商誉余额为440.76亿美元,比1997年末的133.36亿美元增加了307.4亿美元。可见商誉的大幅增加与收购MCI有关。收购MCI时,世通原计划将370亿美元收购价格中的60~70亿美元分摊至未完工研发支出,并确认为当期损失,以降低商誉的确认额。此计划受到SEC的干预。SEC认为这是世通利用未完工研发支出的手法进行盈余操纵。迫于SEC的压力,世通最终只好将这部分的分摊额确定为31亿美元,并在1998年度一次性确认为损失。然而,世通并不能提供这31亿美元未完工研发支出的相关证据,也无法说明拟分摊至未完工研发支出的金额为何从60~70亿美元锐减至31亿美元。这一武断分摊收购成本的做法,导致商誉被严重低估。

四、随意计提固定资产减值,虚增未来期间经营业绩

世通一方面通过确认31亿美元的未完工研发支出压低商誉,另一面通过计提34亿美元的固定资产减值准备虚增未来期间的利润。收购MCI时,世通将MCI固定资产的账面价值由141亿美元调减为107亿美元,此举使收购MCI的商誉虚增了34亿美元。按照MCI的会计政策,固定资产的平均折旧年限约为4.36年,通过计提34亿美元的固定资产减值损失,使世通在收购MCI后的未来4年内,每年可减少约7.8亿美元的折旧。而虚增的34亿美元商誉则分40年摊销,每年约为0.85亿美元。每年少提的7.8亿美元折旧和多提的0.85亿美元商誉摊销相抵后,世通在1999~2001年每年约虚增了6.95亿美元的税前利润。

五、借会计准则变化之机,大肆进行巨额冲销

世通EPS与华尔街预期EPS的比较 表1 单位:美元

世通EPS与华尔街预期EPS的比较 表1 单位:美元世通最终将收购MCI所形成的商誉确认为301亿美元,并分40年摊销。世通在这5年中的商誉及其他无形资产占其资产总额的比例一直在50%左右徘徊。高额的商誉成为制约世通经营业绩的沉重包袱。为此,世通以会计准则变化为契机,利用巨额冲销来消化并购所形成的代价高昂的商誉。美国财务会计准则委员会(FASB)2001年7月颁布了142号准则《商誉及其他无形资产》,不再要求上市公司对商誉以及没有明确使用年限的无形资产进行摊销,而改为减值测试并计提减值准备。这一准则的出台,使世通如获至宝。在2001年度财务报告中,世通发出了2002年度业绩将大幅下降的预警,拟在2002年第二季度计提150~200亿美元的商誉减值准备。世通的高层直言不讳地表示,由于142号准则不再要求对商誉及其他没有明确使用期限的无形资产进行摊销,世通每年可减少13亿美元的摊销费用。

如何计提无形资产特别是商誉的减值准备,是财务会计面临的一大难题。2002年上半年,世通聘请安永(Ernst&Young)根据142号准则的要求对商誉进行评估,拟在第二季度确认一次性商誉减值损失150~200亿美元,估值差异幅度高达50亿美元。会计造假丑闻曝光后,世通聘请美国评估公司(American Appraisal)对商誉及其他无形资产进行全面评估,得出的结论是:账面价值超过500亿美元的商誉及其他无形资产已一文不值,拟在查清所有会计造假问题后,全额计提减值准备。两个著名的评估机构,在同一个会计年度内对世通商誉所做的价值评估,形成如此之大的反差,确实令人瞠目。

2003年3月,世通对外宣布,预计第一季度可恢复盈利1亿多美元。这一预计是建立在拟对无形资产(主要是商誉)和固定资产全额或大幅计提减值准备的基础上的。可见,利用会计准则变化之机,对无形资产和固定资产“洗大澡”,大幅降低折旧和摊销,是世通扭亏为盈的秘笈。

世通的财务舞弊,不仅给投资者、债权人带来空前的损失(股票市值和悬空债务的损失就超过1500亿美元),而且也动摇了美国引以为荣的证券市场监管体系。世通的轰然崩塌留给世人哪些警示呢?

警示l 超常规的发展欲望往往成为财务舞弊的诱因

世通在20世纪90年代形成的外延扩张战略为其会计造假埋下祸根。从发展轨迹看,世通的发展思路是:面对电信市场的激烈竞争,应力求壮大资本实力、保持技术更新、扩大电信网络设施来巩固客户基础。为此,应当以换股的方式,实施收购兼并等外延扩张策略。为了使这一策略奏效,应当维持高股价,保持高速成长,形成良性循环。相应的财务策略是:铤而走险,不惜采用会计造假手法迎合华尔街对世通的盈利预测。

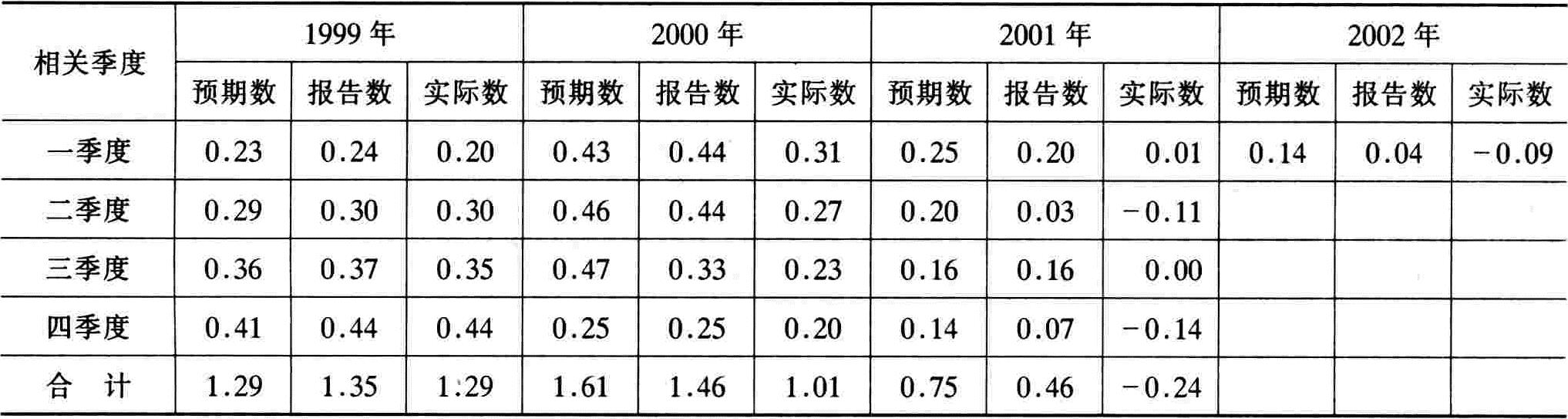

事实上,不论是美国司法部和证券交易管理委员会(SEC)对世通的行政和刑事指控,还是投资者和债权人提出的集体民事诉讼,均将世通的会计造假归结为迎合华尔街的盈利预期。根据美国破产法院检察官迪克·松恩贝格(Dick Thornburgh)2002年11月4日提交的中期检查报告,世通从1999年起,就千方百计迎合华尔街财务分析师的盈利预期。表1列示了世通对外报告的每股盈利(EPS)、实际每股盈利与华尔街所预期EPS的对比情况。

可见,世通对外报告的EPS基本上是参照华尔街的预期编制的,以期达到华尔街的预期或不至于与华尔街的预期产生太大差距。而当对外报告的EPS与华尔街形成较大差距时,埃伯斯和苏利文都会费尽心机,寻找理由进行辩解。例如,2000年第三季度EPS落后于华尔街的预期时,埃伯斯和苏利文将其归咎于司法部在7月份否决了世通与美国第三大电信公司Sprint的合并方案。对于2001年第二季度的巨大差距,埃伯斯和苏利文则将其解释为计提了大量的重组准备以及裁员准备,剔除这些一次性的非经营性损失后,世通的EPS基本上与华尔街的预期保持一致。

尽管在1999~2002年的13个季度期间,世通在7个季度中对外报告的EPS达到或超过华尔街的预期。然而,剔除迄今已查实的在线路成本方面的造假因素后,世通实际上只有2个季度的EPS达到华尔街的预期,其余11个季度的EPS与华尔街的预期相去甚远,如表1所示。

世通的会计造假是因为其管理当局盲目追求发展速度和经营规模的必然结果。超常规、跳跃式的发展固然深得华尔街的欢心,但却使世通承受巨大的财务压力,滋生了会计造假的温床。从这个意义上说,世通的堕落是华尔街拔苗助长的结果。另一方面,苏利文之流之所以屈从于华尔街的淫威,除了利益驱动外,还因为诚信缺失,道德沦丧。综合这些因素,世通的衰败决不是偶然的。从世通开始大张旗鼓地实施收购兼并战略之日起,世通就注定要走向毁灭。

警示2 治理机制的缺陷侵蚀了防弊纠错的免疫能力

健全的公司治理机制是确保高质量会计信息的内部制度安排,其关键通常包括董事会运作效率和内部控制结构。然而,世通的公司治理机制却存在致命缺陷,致使苏利文策划的造假阴谋屡屡得逞。

在董事会运作效率方面,执行董事埃伯斯和苏利文在董事会中发挥了决定性的影响,人数上占绝对多数的独立董事成为摆设,沦为附庸。在世通的12名董事中,独立董事占了9名。然而,这些独立董事基本上听命于执行董事。究其原因,一是埃伯斯和苏利文在董事会中发挥了决定性影响。作为世通的创始人和领航员,埃伯斯深得华尔街的敬重,加上他与生俱来的倔犟个性,埃伯斯左右了世通董事会的议事规则、议事日程、议事方式和重大决策。苏利文作为埃伯斯的左膀右臂,以其丰富的财务管理经验和对财务数据过人的记忆力,赢得了华尔街和董事会的信任,在财务决策方面独当一面。二是董事会成员在世通中获益颇丰。世通年度报告提供的征集投票权声明(proxy Statements)显示,董事会成员每年的报酬为35000美元,每出席一次董事会议外加1000美元的津贴,担任专门委员会主席职务的每年另加3000美元。更为重要的是,董事会成员持有世通的大量股票,他们都因此获得了高额的回报。

尽管大多数董事的持股情况并没有违反美国相关法律法规的规定,但持有世通大量的股票,却有可能对其独立性产生负面影响。1999年末世通的股票价格比1995年增加了4.5倍,如此丰厚的投资回报难免使这些独立董事们对埃伯斯和苏利文心存感激之情,因而在决策和监督方面顺从埃伯斯和苏利文的旨意。董事会会议纪要表明,1999~2002年5月期间,董事会的所有决议都是一致通过的,从未出现独立董事提出不同意见的现象!

世通董事会下设三个专门委员会:审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。提名委员会基本上名存实亡,极少开会,其主要任务是根据埃伯斯的请求决定其他两个专门委员会的人选。自1998年起,审计委员会每年召开5次会议。其主要职责包括:审查定期财务报表,与独立审计师沟通,审查公司的内部会计控制,就独立审计师的聘任事宜向董事会提出建议。尽管其职责主要涉及会计和审计,令人费解的是,审计委员会中居然没有一个委员有会计审计专业背景。全部由非专业人士组成的审计委员会对世通的会计审计进行监督的效果可想而知。这种局面直到财务丑闻发生后,才得到稍微改观。2002年7月,曾任美国财务会计准则委员会(FASB)主席长达10年之久、现任乔治亚大学商学院会计学教授的贝瑞斯福特(Beresford)加入审计委员会。现在除贝瑞斯福特外,其他的审计委员会成员均为投资者和债权人提起集体诉讼中的被告,被指控的罪名是玩忽职守、严重渎职。

自1998年起,薪酬委员会每年召开4~16次会议。其主要职责包括:决定高管人员的年薪、奖金及其他福利;负责股票期权的管理事务;审查董事、经理和雇员的报酬、股票期权和其他福利,并向董事会提供建议。早在财务丑闻曝光前,薪酬委员会就已经臭名昭著了,主要是因为它批准世通向埃伯斯贷款1.65亿美元并为埃伯斯的2.35亿美元的个人贷款提供担保。此外,薪酬委员会设计的高管人员报酬方案客观上也为世通的财务舞弊推波助澜。世通高管人员的报酬由三个要素组成:底薪、年度激励性报酬、长期激励性报酬。底薪根据高管人员所担任的职务确定,年度激励性报酬根据高管人员的财务业绩以现金方式发放奖金,长期激励性计划根据世通的股价表现赠与相应的股票期权。将高管人员的经济利益与财务业绩和股价表现直接挂钩,无疑助长了世通高管人员的财务舞弊动机。

建立健全内部控制有助于防弊纠错,保护资产的安全,确保财务报告的真实性和可靠性。内部审计是内部控制的一个重要环节,它直接关系到对外报告会计信息的质量。根据已披露的相关调查资料,世通的内部控制结构至少存在八大先天性缺陷。

首先,世通的高速发展超出了高管人员的驾驭能力。20世纪90年代大量的收购兼并,使世通的经营规模急剧膨胀,业务日趋复杂。但世通的高管人员存在重发展、轻管理的倾向,导致被收购兼并公司在管理体制、信息系统、内部控制、人事政策等方面未能有效地与世通实现整合和优化,弱化了组织控制和内部控制,为高管人员逾越内部控制和舞弊行为留下隐患。世通的许多会计造假都是通过总部给予公司等分支机构下达口头指令实施的。尽管缺乏签字授权和原始凭证,但分支机构的会计人员在世通这种松懈控制环境的熏染下,往往麻木不仁,甚至助桀为虐。

其次,内部审计部的人力资源和运作经费严重匮乏,辛西亚所领导的内部审计部只有区区的27个工作人员,与拥有85000名员工、资产总额超过1000亿美元、经营业务遍布65个国家和地区的庞大规模形成巨大反差。松恩贝格的调查报告表明,世通内部审计部的人数规模只相当于其竞争对手的一半,内审人员的平均单位成本(内部审计部发生的所有成本除以内审人员数)为87000美元,而其竞争对手内审人员的平均成本为161000美元。这些均从一个侧面反映出世通高层对内部审计的漠不关心。

第三,内部审计部理论上直接向审计委员会负责,但实际上直接接受首席财务官苏利文的领导,缺乏最起码的独立性,加大了内部审计部对世通进行会计监督的难度。

第四,内部审计部被剥夺财务审计的权力,主要从事经营绩效审计和预算执行情况审计,内部财务审计的职能外包给安达信,财务会计的双重审计监督被弱化为单一审计监督。

第五,世通高管人员对内部审计发现的内部控制薄弱环节重视不够,对内部审计提出的改进建议置若罔闻。例如,内部审计部2000年11月7日的一份报告表明,尽管内部审计多次提出世通的赊销和应收账款管理系统存在重大缺陷,但这些缺陷自1997年起就一直没有得到纠正,2001年进行的内部审计发现这一问题依然存在。

第六,内部审计部没有制定全面的年度内审计划,没有采用系统的方法评估和确定内审的重点部门和重点领域,工作随意性大,有不少内审工作有始无终。

第七,审计委员会对内部审计部缺乏应有的督导,既没有要求内部审计部报送内审计划,也没有与内部审计部建立正式的沟通渠道,使高管人员可以随心所欲地限制内部审计部接触敏感的财务问题。

最后,内部审计与安达信缺乏实质性的沟通和互动,这主要是因为世通将内部审计的部分职能(内部财务审计)外包给安达信。

警示3 软资产比硬资产更具杀伤力

知识经济时代较之工业经济时代的一个显著特点是,软资产的重要性日益凸显。这里所说的软资产包括(但不限于)专利权、工业产权、商标权、专营权、商誉等无形资产(严格地说,软资产还应包括人力资源、组织资源和信息资源)。在新经济和知识经济时代,无形资产的确认和计量引起了学术界和实务界的广泛关注和争论。安然事件后,许多学者对现行财务会计体系重硬资产(有形资产)轻软资产(无形资产)的做法进行无情的鞭挞,认为这是工业经济时代的产物,已经严重滞后于知识经济的发展,主张财务报表应当更多地关注无形资产。世通的崩塌,证明学者们确有先见之明。拥有1000多亿美元资产的世通在财务丑闻曝光后迅速瓦解,留给世人的另一个警示是:软资产比硬资产更具杀伤力。

软资产中,刚性最低的当属商誉。从会计学的角度看,商誉是指在收购兼并中支付的价格与被收购兼并企业净资产公允价值之间的差额。20世纪90年代以来,世通对收购兼并奉若神明,不惜代价,结果形成了巨额的商誉,为世通的衰败和垮台埋下伏笔。例如,世通1998年以价值相当于370亿美元的股票收购了微波通信公司(MCI),形成了301亿美元的商誉;2001年以58亿美元的价格收购了Interme-dia公司,形成了50亿美元的商誉。到2001年末,商誉的摊余价值高达498亿美元。从世通近年披露的财务报表上可以十分清楚地看出,由于不计成本大肆收购兼并,商誉已成为世通最大的资产。1997~2001年末商誉的金额分别为133.36亿美元、440.76亿美元、447.67亿美元、448.70亿美元、498.25亿美元,占各期末资产总额的比例分别为56.5%、51%、49.2%、43.2%和48.0%;占账面股东权益的比例分别为97%、98%、87%、81%和86%。2002年7月17日世通申请破产保护时,申报的账面资产总额尽管高达1070亿美元,但《华尔街日报》刊登的一篇报道表明,资产评估专家经过初步测算,这些资产的公允价值仅为150亿美元,缩水近八成五。其中的一个重要原因是账面上体现的506亿美元的商誉和其他无形资产已经一文不值了。如果世通最终进行破产清算,股东和债权人能够收回的大部分资产就只能是这些中看不中用的商誉了。

此外,商誉等无形资产及其减值准备的确定具有很大的主观随意性,特别容易被别有用心的上市公司作为粉饰报表、操纵利润的手段。从这个意义上,软资产的确认和计量更应当引起我们的高度重视。

拥有高比例软资产的上市公司经营失败时,如何有效地保护投资者和债权人的正当权益,也是会计界、金融界、法律界和政府部门需要深思和解决的重大课题,但愿世通的悲剧能够让世人警醒并找到一副灵丹妙药!

(《财务与会计》2003年第7期、第8期 黄世忠/文)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

提示

各位用户:

因技术维护升级,投约稿系统暂停访问,预计8月15日左右恢复正常使用。在此期间如有投稿需求,请您直接投至编辑部邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号