当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2012年卷 > 中国会计年鉴2012年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2012年卷 > 中国会计年鉴2012年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

谭洪涛 蔡利 蔡春

一、引言

始于2007年末的金融危机和全球经济危机,把公允价值这一技术性的资产和负债的计量模式问题上升到了国家金融稳定的宏观高度,凸显了公允价值计量模式研究的战略意义。各国监管机构和有关国际组织纷纷调查或研究公允价值会计与本次金融危机的内在联系。

本次争论的核心是公允价值是否无谓地放大了金融机构的资产价格波动反应,夸大了金融企业的个体风险。反对公允价值会计的学者认为,由于金融系统内各个体在资金和业务往来上的相互依赖以及金融系统本身固有的顺周期效应,公允价值会把被夸大的金融个体资产价格波动和顺周期效应“及时”地、“循环反馈”地反映在整个系统的资产负债表上,造成连锁反应,演变成系统风险,进而导致金融系统的崩溃,并最终引发了金融危机。而支持者认为,公允价值只是公允地反映了金融个体自身固有的风险,是金融风险真实状况的“信息使者”(messenger)而非“始作俑者”(contributor)(Magnan,2009),应该坚持公允价值资产计量模式的改革方向而不是暂停甚至终止使用。要正确回答这个问题,最基本的是要弄清楚:公允价值是否与经济主体的过度反应有内在联系?公允价值是否放大了不必要的...

谭洪涛 蔡利 蔡春

一、引言

始于2007年末的金融危机和全球经济危机,把公允价值这一技术性的资产和负债的计量模式问题上升到了国家金融稳定的宏观高度,凸显了公允价值计量模式研究的战略意义。各国监管机构和有关国际组织纷纷调查或研究公允价值会计与本次金融危机的内在联系。

本次争论的核心是公允价值是否无谓地放大了金融机构的资产价格波动反应,夸大了金融企业的个体风险。反对公允价值会计的学者认为,由于金融系统内各个体在资金和业务往来上的相互依赖以及金融系统本身固有的顺周期效应,公允价值会把被夸大的金融个体资产价格波动和顺周期效应“及时”地、“循环反馈”地反映在整个系统的资产负债表上,造成连锁反应,演变成系统风险,进而导致金融系统的崩溃,并最终引发了金融危机。而支持者认为,公允价值只是公允地反映了金融个体自身固有的风险,是金融风险真实状况的“信息使者”(messenger)而非“始作俑者”(contributor)(Magnan,2009),应该坚持公允价值资产计量模式的改革方向而不是暂停甚至终止使用。要正确回答这个问题,最基本的是要弄清楚:公允价值是否与经济主体的过度反应有内在联系?公允价值是否放大了不必要的资产价格的波动以及造成不必要波动的程度如何?不弄清楚这个问题,寻找诸如公允价值与金融稳定的内在机理等有关金融危机问题的答案就成了无本之木、无源之水。并且虽然讨论很热烈,但大多集中在公允价值的波动性和相关性等微观领域(SEC,2008;Barth et al.,1995),而对公允价值与股市过度反应等相对中观的问题探讨较少。

在公允价值逐渐成为金融资产的主流计量模式的今天,针对公允价值对我国股市反应的影响及作用机制的实证研究成果,不仅在微观上有助于我们认识公允价值的经济后果,为准则制定机构进一步完善相关公允价值准则提供参考。“更重要的是经过这次危机之后,美联储过去所奉行的货币政策不管资产价格的逻辑,被证明有很大的问题”(李稻葵,2010)。因此,本研究可为正确理解公允价值资产计量模式对我国资产价格的影响,加强金融审慎监管、维护我国金融稳定、保障国家经济安全提供有用的参考依据。

有鉴于此,本文运用事件研究法探讨公允价值与股市过度反应的相关关系。首先,从理论上讨论了公允价值会计与股市过度反应的内在联系,认为公允价值计量属性的波动性、循环反馈渠道效应、交叉持股和金融监管因素单独或联合造成了股市的过度反应;其次,从实证的角度,考察了中国股市对于公允价值是否存在过度反应以及过度反应的特点和程度。

余文安排如下:第二部分是对公允价值与股市过度反应的理论研究和实证研究文献的评述;第三部分为研究假设与设计;第四部分为实证结果与分析;第五部分为研究结论与未来研究方向。

二、研究述评

区分是否由基本面引起的资产价格的波动是理解公允价值与股市过度反应关系的关键。基本面引起的资产价格波动源于外生因素导致的报告主体的资产价格的改变,是公允价值会计信息应该及时反映的。不能由基本面解释的资产价格的变动则有可能是公允价值计量引起的会计波动,是过度反应的原因之一。如果过度反应没有得到投资者的理性认识,投资者的非理性反应就会通过公允价值计量模式循环反馈到资产负债表上,表现为在市场上涨时使价格泡沫迅速膨胀,在市场下降时因为审慎监管的要求易造成系统性恐慌,危及金融稳定。

(一)理论研究述评。

目前的理论研究主要是从公允价值计量属性本身、计量模式引起的经济后果以及计量模式与特殊环境共同作用这三个方面层层推进探讨公允价值与股市过度反应的内在机理,并相应形成了“波动观”、“循环反馈渠道效应观”、“交叉持股观”和“资本约束与金融监管观”4种观点。

1.波动观。Ryan(2008)关于金融资产的公允价值计量对金融稳定影响的讨论是对波动观的较好诠释。他认为,一方面由于确认了未实现公允价值变动损益,公允价值会计既会造成包括金融机构和被监管的资本在内的公司权益的波动,也会引起反映未来最终实现的现金流量的净收益的不必要波动;另一方面当市场流动性不足时,不管准则制定机构提供如何详细的操作指南,公允价值提供的假设交易的价格都是不可靠的。如果公允价值由流动性市场之外的其他来源提供,那么这样的公允价值就不具有可鉴证性,而且还会给公司通过任意操控项目进行盈余管理或其他会计行为提供机会。因此,公允价值会计通过确认未实现的公允价值变动损益,混淆了临时性收益和永久性收益,误导了投资者,引起了不必要的报表波动。

2.循环反馈渠道效应观。Plantin et al.(2005)通过一个模型分析了公允价值计量的“循环反馈渠道效应”,认为在不完美的市场里,会计信息具有相关性。当市场行情上涨时,因为外生的资产或负债价格变化被立即以公允价值变动损益的形式进入到资产负债表和损益表中,而有限理性形成的“追涨”心理促使投资者进一步提高该资产的出价,新的出价又通过公允价值的计量模式再次进入到资产负债表和损益表,如此循环,形成了“循环反馈渠道”,产生了公允价值特有的“循环反馈渠道效应”。因此,公允价值资产计量模式循环放大了由于市场环境因素导致的资产价格上涨,造成股市过度向上反应,形成泡沫。而在市场行情下降时,公允价值会循环放大资产价格下跌效应,引起股市过度向下反应,极端情况下会造成系统性风险。

3.交叉持股观。交叉持股是指在不同的企业之间互相参股,以达到某种特殊目的的现象。在牛市期间,持有其他公司股份的上市公司的资产都实现了增值,意味着它(们)所持有的别的公司股权也在升值,进而刺激自身股价上涨,形成互动性上涨关系,造成泡沫性牛市机制(张凡、周金涛,2007)。上市公司交叉持股的普遍性,将虚拟放大公司具体的利润统计总数。公允价值计量模式下,交叉持股会引起股票价值重估,进而产生明显的财富效应,因为它决定了企业是以何种方式享受股权投资收益。因此,金融资产的公允价值计量模式以及上市公司交叉持股特征,使得金融类企业成为资产重估和泡沫产生的根源。

4.资本约束与金融监管观。Plantin et al.(2005)特别分析了资产的公允价值计量模式在金融业应用可能造成的经济后果,指出由于金融业固有的顺周期效应(procyclicality),公允价值资产计量模式对过度反应的影响应该比其他行业要大。尤其当市场的资产价格下降时,公允价值不仅对原始的外生性冲击有放大作用,而且由于金融机构受到监管的约束以及大多数投资者的风险厌恶性,公允价值对资产价格下降的放大效应远比市场行情上涨时大。这种观点认为,当审慎监管遇到公允价值会计时,有时会产生令人不快的溢出效益。公允价值会计增加了信息的透明度,但也可能会形成内部蔓延的渠道并成为金融业系统性风险的一个重要来源,极端情况下会酿成市场恐慌。需要指出的是,这一观点是建立在针对长期资产且市场缺乏流动性的情况下的。我们认为,在有足够的市场厚度的情况下,即使是市场下降,运用市价计量模式(Mark-to-Market)计量的以短期套利为目的而持有的交易性金融资产的价值变化与股市的过度反应,并不一定比市场上升时大。虽然市场下降时,持有交易性金融资产市值的下降在公允价值会计计量模式下直接反映为资产负债表的资产方价值持续下降,有可能使资本和资本充足率恶化,但由于这些资产的市价具有足够的市场厚度,市场的流动性强,金融企业能够并且将会迅速变现手中以公允价值计价的交易性金融资产“止损”,避免因资产负债表的进一步恶化而可能受到的清偿能力约束或资本充足率等的监管。

(二)实证研究述评。

自公允价值引入会计准则后,学者们对涉及公允价值的具体准则的经济后果进行了研究,如企业年金准则(Coronado et al.,2003)、美国股票期权准则(SFAS123)的盈余质量改善(Manaktala et al.,2004)和员工期权费用化的经济后果(Dechow et al.,1996)等。上述文献虽然以公允价值为背景,但主要是针对某项具体准则,并没有针对公允价值整体计量属性进行研究。

在金融全球化的背景下,单一国家的股市过度反应特别是市场恶性循环恐慌不仅会危及其自身金融稳定而且还会影响到其他国家的金融稳定,因此公允价值对金融稳定的影响伴随着各国会计准则的国际趋同开始引起学者的高度重视。

Barth et al.(1995)基于政府干预较少、机构众多和高度发达的美国金融市场研究发现,在公允价值会计下,银行业更容易偏离监管资本要求,基于公允价值的波动有助于预测监管资本的波动,但股价并没有反映出这种日益增强的潜在监管风险。这是较早关注公允价值会计给银行业带来冲击的经验研究文献。SEC(2008)对金融危机前后美国银行业公允价值资产和利润状况进行调查后认为,由于目前大多数美国银行以公允价值计价的资产占银行总资产的比重很小,公允价值不是造成银行经营失败的原因。但是SEC并没有提供令人信服的证据表明公允价值与过度反应无关。Laux et al.(2010)的研究结论表明,公允价值会计与银行资产的过高估值显著相关,而与资产价格的螺旋式下降无关。Barth et al.(2010)指出,公允价值信息的透明程度会影响投资者正确评估银行资产和负债的价值和风险。

我国学者在会计准则的国际趋同过程中也逐渐意识到了公允价值引入对我国金融稳定的影响。一方面公允价值会影响金融风险在经济主体之间的分布(朱海林等,2004),另一方面由于现阶段公允价值计量所涉及的重要概念不完善,其在我国的实施将对银行业乃至整个金融体系产生重大影响和冲击(罗胜强,2006)。邓传洲(2005)发现,我国B股的公允价值的价值相关性显著增强。朱凯等(2009)应用Kothari et al.(1992)的模型研究发现,新会计准则实施当年,会计准则改革影响了投资者现有的会计信息准确度预期,直接增加资本成本,公允价值会计盈余信息的价值相关性并没有显著增加。但该文的结论是基于检验公允价值对净利润的相关性这一单一指标模型得出,而价值相关性不仅包括利润的相关性,还包括股东权益的相关性(如Hung et al.,2007)。

本文基于中国市场,着重分析公允价值计量与股市过度反应的内在联系。具体研究3个问题:(1)公允价值与股市过度反应是否存在着必然联系?(2)金融业上市公司的股票对公允价值的过度反应是否比其他行业要大?(3)不同市场条件下的公允价值与过度反应相关关系特点如何?

三、研究假设与设计

要回答上述问题,难点在于确定股市过度反应的基准。现有文献的一般思路是先估计股票的内在价值,然后将实际股票价格与其作比较,以此判断是否存在过度反应。但已有的内在价值指标或模型都需对某一变量做出人为判断估计,具有一定的主观性,如利用Feltham&Ohlson(1995)的剩余收益模型估计股票内在价值,必须对剩余收益的增长率做出估计,而在现实情况下,估计的许多条件是不具备的。本文中,我们利用2007年1月1日起在我国上市公司实施的新《企业会计准则》公允价值会计计量的某些特性设计了另外一种思路。

(一)研究思路。

假定一个公司A持有股票B。股市上升,A的股票价格上升应该已经反映了B价格的上升。如果市场是有效的,理性的投资者就能意识到由于持有的B价格的上升给A带来的盈余上升已经消化在A股票盈余公告前的价格里了,那么当A公告较高的盈余(由于B价格上升)时,合理的假设应该是在公告之日市场对A的盈余公告没有反应,此时就不会有泡沫,也就不存在价格对于信息的过度反应或反应不足。如果有反应,则为重复反应,就产生泡沫。反应越大,则公允价值引起的股票过度反应越大。一个理性的投资者,如果知道B的价格上升,那么就会购买更多A股票。A股票的价格也就随之上升,上升幅度应该反映B价格的上升对A价格的作用程度。而在盈余公布的时候,A的盈余自然也会因为使用公允价值计量持有的B的股价上升而增加。

按照这样的思路,可以检验当A宣告盈余的时候是否有过度反应。如果有,则可以证明公允价值与股市过度反应存在着相关关系。但此设计必须满足一个条件,就是B股票上升带来的盈余应能很方便迅速地被市场所知悉。否则,此研究思路就不可行。

新《企业会计准则》利润表的“公允价值变动损益”项目刚好具有这样的特性:

1.客观性。它是集中核算“交易性金融资产(或负债)”、“衍生金融资产(或负债)”和“投资性房地产”公允价值变动损益的项目。按照新准则,“交易性金融资产”指的是企业持有的以短期在二级市场上获取差价作为收益的股票、债券等金融资产。有别于需要公司管理层进行主观判断计提“资产减值损失”的某些资产项目,其最显著特征是它们的价格或者说公允价值存在于有足够的市场厚度和足够活跃的市场。此外,这些金融资产的价格信息直接来源于市场,企业不可能操控这些资产进行盈余管理,属于非操控性项目。因此,这些金融资产的公允价值信息最为客观。

2.未实现性。它是持有资产的完全未实现的损益,是典型的应计利润(accruals)。未实现性使得资产价格波动的影响能够持续体现在公司的财务报告中,为能够观察是否存在公允价值的“循环反馈渠道”提供了可能。

3.透明性。这些金融资产的价格在市场上是完全透明的,并能迅速地被市场感知理解,因为其公允价值(价格)本来就源自于活跃的资本市场的股票价格。

“公允价值变动损益”这一项目的上述特征为研究公允价值与我国股市过度反应的机理提供了极好的条件。因此,我们以利润表的“公允价值变动损益”项目作为公允价值的代理变量。

(二)研究设计。

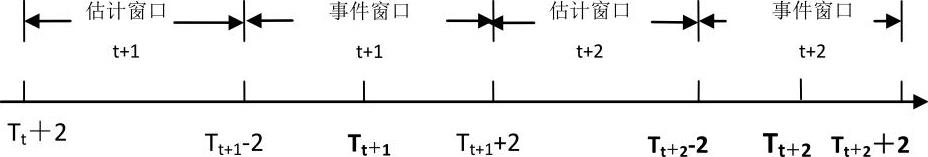

根据研究问题的特征,我们采用股票正常报酬模型对盈利公告日进行事件研究。事件窗口为公告日前后两天和盈余公告日当天共5天(如图1)。估计窗口为相邻两个事件窗口之间的时间段,即始于上一盈余公告日第三天,止于本公告日前第三天,估计窗口与事件窗口的连贯性设计是为了确保让公允价值信息能够被估计窗口和事件窗口完全吸收。

图1 事件窗口设计示意

图1 事件窗口设计示意其中T为盈余公告日。检验模型如下:

在估计窗口,有:

其中式(1)左边是t+1期股票i在估计窗口的累计股票回报率,为股票i从上一盈余公告日Tt第三天开始至本盈余公告日Tt+1之前第三天的包括了现金股利的累计股票回报率;FVGLi,t+1是股票i在t+1期的季度“公允价值变动损益”,取上市公司利润表的同名项目的税后净额,Pi是股票i在上一窗口期的期末收盘价;t是所取的季度盈余公告次数。其中当公布2007年3月31日的季报时,令t=0,依此类推至上市公司公布2010年12月31日年报时,令t=15,下同。式(1)左边的股票回报率包含了该窗口内所有信息,包括公司i的“公允价值变动损益”信息。如果市场有效,投资者应能做出反应,而且反应幅度应和“公允价值变动损益”的变动幅度一致。

假设H1a:在估计窗口,β1显著异于零,且绝对值等于1。

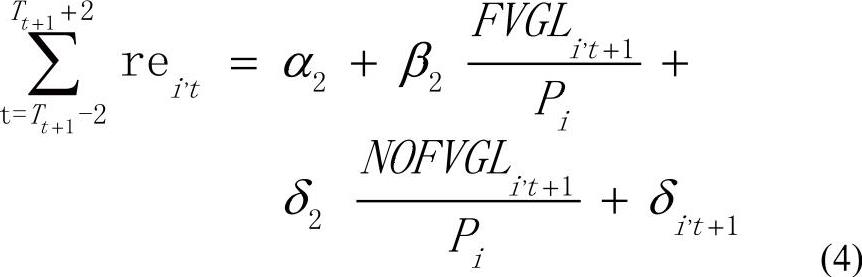

在事件窗口,有:

其中式(2)左边是股票i在t+1期盈余公告事件窗口累计收益率,为股票i从本盈余公告日Tt+1前第二天开始至本盈余公告日Tt+1后第二天止包含现金股利的累计股票回报率;其他变量同式(1)。

由于估计窗口的回报率已经对报告期内的“公允价值变动损益”做出了反应,理性的投资者在事件公告日期间就不会对盈余报告的“公允价值变动损益”做出重复反应,因此有:

假设H1b:在事件窗口,β2等于零。

假设H1:在整个窗口,有β1+β2=1。

如果股票回报对公允价值产生过度反应,那么整个窗口内有β1+β2>1。

为研究股市泡沫是否也对其他会计盈余做出反应,我们把其他会计盈余计入模型(1)和(2)中,得到(3)和(4):

其中NOFVGLi,t+1是其他盈余=每股收益-每股公允价值变动损益FVGL税后净额。

在估计窗口,对于其他盈余,一方面如果市场有效,那么外部投资者应该无法通过内幕消息知悉非公允价值的信息;另一方面由于存在其他如分析师预测、财经媒体等与非公允价值变动损益相关的非财务报告信息来源,未来即将被披露的非公允价值变动损益并非全部不可预测。然而,由于受到诸如被预测公司的个体因素、分析师个人因素和客观环境因素等多种因素的综合影响,在估计窗口对非公允价值损益的预测并非一定有效。根据以上分析推断,在估计窗口内,δ1应该显著异于零,但反应程度大小不详。

假设H2a:在估计窗口,δ1显著异于零。

在事件窗口,如果市场有效,股票回报就应该可对其他盈余中尚未在估计窗口被预计的信息迅速反应,但反应程度待定,因为未知在估计窗口股票回报已对其他盈余信息的反应程度。

假设H2b:在事件窗口,δ2显著异于零。

在整个窗口,由于其他盈余主要由经常性盈余构成,其主要成分是非公允价值变动损益,享受正常的市盈率。预计股票回报对其的反应乘数应该大于1,但因其构成主要为非公允价值变动损益,所以反应乘数应小于公允价值变动损益的反应乘数β1+β2。因此,有:

除了会计盈余信息,上市公司的市值规模Size和账面市值比MB也会影响股票回报,为了控制非盈余的公司特征因素对股票回报的影响,我们在模型(3)和(4)中加入两者得模型(5)和(6),进行同样的检验:

为控制宏观经济变化引起的系统性因素对股票回报的影响,目前在研究股票回报模型中通常引入股票市场的市场回报率来控制系统性因素的影响。我们在模型(5)和(6)基础上加入了市场累计回报率得模型(7)和模型(8)。

其中396348是t+1期的估计窗口累计市场回报率,396348是t+1期盈余公告事件窗口市场累计回报率,两者计算方法和区间同个股。

对于第一个研究问题,如果公允价值与股市过度反应存在必然联系,那么应该有β1+β2>1。

对于第二个研究问题,如果发现金融业的β1+β2大于1且过度乘数b显著比其他行业大,则得到金融业上市公司的股票回报对公允价值的过度反应比其他行业要大的经验证据。

关于第三个研究问题,我们以市场回报率正负为划分标准,将市场区分为上升(回报率为正)和下降(回报率为负)两种情况比较过度反应特点。根据前文分析,我们有:

假设H3:对于金融业上市公司,市场上升时的股票回报对公允价值变动损益的过度反应乘数要比市场下降时大。

为便于读者理解,我们变换了上述模型中部分变量的表述形式。变量定义如表1所示。

表1 变量说明

表1 变量说明四、实证检验结果及分析

(一)数据来源与样本选择。

本文需要的财务数据以季报为基础,单季度数据采取相邻两个季度相减得出。盈余公告日选取2007年至2010年共16个财务报告公告日,对相邻两个公告日间隔不超过7个交易日的观察点予以剔除,对期间包括有上市公司并购重组、上市公司违规和高管违规行为的窗口予以剔除,并删除特别处理ST、SST和退市PT公司。在剩下的11695对窗口中,进一步剔除公允价值变动损益变量fvch_p_1是缺省值或为零的窗口10298对、2008年第四季度窗口84对,最后整理得到符合条件的1313对有效窗口,其中金融行业120对,非金融行业1193对。为控制异常值的影响,除了表2的描述性统计外,其余实证分析都对样本的双侧极值采用1%的winsorize截尾处理。本文所需的所有数据均来源于国泰安CSMAR数据库。

(二)估计窗口描述性统计。

1.样本统计指标。

从表2Panel A可以看出,金融业公允价值变动损益fvch_p_1的均值为-0.0023,中位数为-0.0001,标准差为0.0021;非金融业的均值为-0.0001,中位数为0,标准差为0.0002。前者均值的绝对值显著大于后者(t=2.3248),标准差也显著比后者大(F=8.5729)。上述指标对比可知,“公允价值变动损益”业务在金融业较多,而且金融业的波动性显著大于非金融业。

2.估计窗口各变量的pairwise相关系数。

表3下三角相关数据显示,fvch_p_1与cre_est的相关系数为0.1255(P<0.05),符合假设H1a,即估计窗口,公允价值变动损益与股票回报的反应显著相关。其他盈余nonfv_p_1与股票回报的相关系数为0.0668(p<0.05),初步验证H2a。股票回报在5%的显著性水平上与市场回报率(0.7000)显著相关。除了与其他盈余nonfv_p_1在5%水平上显著负相关(-0.1079)外,公允价值变动损益fvch_p_1与市值账面比和规模的相关性不显著,说明这几个解释变量之间的多重共线性不强,模型(5)等式右边的变量设定是合理的。

(三)事件窗口描述性统计。

1.样本统计指标。

从表2 Panel B可以看出,金融业公允价值变动损益fvch_p_1的取值范围是0.2987,非金融业的取值范围是0.2204。与估计窗口特征类似,金融业上市公司的公允价值变动损益均值要显著大于非金融业上市公司均值(t=3.5932)。前者标准差为0.0026,后者为0.0002,前者的波动性更强(F=13.9686)。

表2 描述性统计

表2 描述性统计2.事件窗口各变量的pairwise相关系数。

表3上三角相关数据显示,与估计窗口的发现相反,fvch_p_1与cre_event的相关系数为-0.0036(p>0.1),与cre_event_m的相关系数为-0.0088(p>0.1),说明在事件窗口,公司当期会计报表中的公允价值变动损益与股票回报、市场回报不显著相关,即在事件窗口,公允价值变动损益与股票回报反应无关,初步验证假设H1b。其他盈余Nonfv_p_1与股票回报的相关系数为0.0666(P<0.05),表明其与股票回报反应显著相关,具有信息含量,符合假设H2b。与MB相关系数为0.1014(p<0.05),与Size的相关系数是0.1093(p<0.05)。除fvch_p_1外,cre_event与其余变量均显著相关,表明在事件窗口,模型(8)的合理性。

表3 估计窗口和事件窗口各变量pairwise相关系数

注:*显著性水平为5%。下三角是估计窗口各变量pairwise相关系数,上三角是事件窗口各变量pairwise相关系数。

表3 估计窗口和事件窗口各变量pairwise相关系数

注:*显著性水平为5%。下三角是估计窗口各变量pairwise相关系数,上三角是事件窗口各变量pairwise相关系数。

(四)回归结果分析。

鉴于主要是为了估计模型参数以及数据结构是面板数据,我们采用固定效应模型估计各个参数,并应用Robust方差矩阵(Robust estimator of variance)减缓异方差的影响。

1.估计窗口实证结果分析。

表4的Panel A显示,全样本和金融业以fvch_p_1对股票回报的反应系数β1在所有模型中至少在5%上显著大于1。系数显著性表明公允价值变动损益与股市反应在估计窗口存在显著的相关关系。系数大于1表明公允价值变动损益与股市过度反应之间存在显著的相关关系。按照本文设定的过度乘数b,金融业的公允价值变动损益在估计窗口分别与11.0647倍、11.6294倍、12.5789倍和6.9128倍的股市过度反应显著相关。非金融业上市公司样本数虽然占了全部样本数的90.86%,公允价值对股票回报的反应系数也大于1,但并不显著,表明非金融业上市公司的公允价值与股票过度反应不显著相关。综合上述分析,可以推断在估计窗口,对于全样本,公允价值与股票过度反应的显著相关主要是因为金融业上市公司公允价值与股票过度反应之间存在显著的密切联系。

全样本中,模型(5)和模型(7)的nonfv_p_1的系数δ1为0.6975和0.5717,在10%的水平上显著异于零,但系数小于1,与假设H2a一致。而在金融业和非金融业的样本中所有模型的δ1都无法拒绝显著异于零的假设。上述结果表明在估计窗口,因为存在其他非财务信息来源,其他盈余仍然有可能是可以部分预测的。

表4 回归系数

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01,****p<0.001,下同。

表4 回归系数

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01,****p<0.001,下同。

2.事件窗口实证结果分析。

表4的Panel B回归结果显示,全样本中,fvch_p_1对股票回报的反应系数β2均不显著,且系数都小于1,表明股票回报在事件窗口上对上市公司的公允价值不存在显著反应。

对于nonfv_p_1,模型(6)的全样本的系数δ2为0.3157(t=2.79,p<0.01),非金融业为0.3747(t=2.21,p<0.05);模型(8)的全样本的系数δ2为0.3053(t=3.77,p<0.001),非金融行业为0.3854(t=3.44,p<0.001),表明在事件窗口,股票回报对其他盈余存在着显著反应。但系数均小于1,说明反应不足。上述发现部分支持了H2b。

3.公允价值与股市过度反应的实证结果分析。

非金融业上市公司的公允价值与过度反应之间不显著相关,原因可能在于非金融业上市公司对交易性金融资产投资这种非主要经营业务的投资持谨慎态度。在非金融业的1193个样本点中,公允价值变动损益在临近零的样本占总样本的50%以上,超过1000个;在估计窗口甚至超过60%。而在金融业,临近零的样本不到总样本的50%。

表5 公允价值与股市过度反应检验结果

表5 公允价值与股市过度反应检验结果4.金融业上市公司在不同市场条件下的过度反应特点。

如果存在审慎的金融监管和外部约束,在市场下降时,我们预计金融业的公允价值过度乘数不一定比市场上升时高。为验证假设H3,我们将市场区分为上升(市场回报率为正)与下降(市场回报率为负)两种情况比较金融业的过度乘数。表6是估计窗口金融业上市公司市场上升(78个样本)和市场下降(42个样本)时的回归结果。

表6 估计窗口金融业上市公司不同市场条件下股票回报对公允价值的过度反应比较

表6 估计窗口金融业上市公司不同市场条件下股票回报对公允价值的过度反应比较表6的结果表明,除市场下降时的模型(1)外,金融业上市公司的公允价值与股票过度反应之间在市场上升或下降时都存在着显著的相关关系,但过度反应程度显示出明显的不对称性,这一结果有别于Laux et al.(2010)发现的美国公允价值会计只与资产价格泡沫显著相关的结论。在我国,市场上升时的过度反应比市场下降时更加显著,程度更高。具体表现为市场上升时,从显著性看,所有的β1系数都在0.1%的水平上显著,而市场下降时β1的系数只在5%或10%的水平上显著;从反应程度看,市场上升时的过度乘数明显大于市场下降时。具体为,模型(3)、(5)的过度乘数分别为21.8308和19.8159,比市场下降时的过度乘数9.7818和9.3120大了123.18%和112.80%,比不区分市场条件下的过度乘数11.5789和12.5789大了87.72%和57.53%。而市场下降时的过度乘数则分别比不区分市场条件时的过度乘数小了15.89%和25.97%。上述分析表明,无论是在市场上升或下降时,我国金融业上市公司的公允价值变动损益与股市泡沫都显著相关,金融资产的市值计量模式放大了股市泡沫,但泡沫乘数呈现出非对称性,市场上升时的泡沫乘数是市场下降时的两倍。

以上结果符合我们的预期:当市场上升时,由于投资者“追涨”心理的存在,其持有金融业上市公司的股票因追逐更高“利得”而继续持有以短期套利为目的的金融资产。而每一次金融企业的股票价格上涨,都会通过市价计量(mark-to-market)得以确认,形成“循环反馈渠道”的时间较长,获得“反馈渠道效应”较大,吹大了股市泡沫。但在市场下降时,金融企业会迅速变现手中以公允价值计价的交易性金融资产“止损”,以规避监管。故而在市场下降时,“循环反馈渠道”形成的过度反应较小。实证结果支持了H3。

(五)稳健性分析。

为保证结论的稳健性,我们分别用窗口的平均值和窗口最后一天的期末值代替size和mb的期初值;分别采用最小二乘估计法、面板数据的广义最小二乘回归和面板数据的随机效应稳健回归,以及把2008年第四季度数据加入样本和包含缺省值和零值的样本公司加入全样本重复上述分析,结果均不改变本文基本结论。进一步检验并未发现模型存在明显的季节效应。限于篇幅,不再列示稳健性检验的统计结果。

五、研究结论及未来研究方向

本文在相关理论分析的基础上,运用事件研究法,以公允价值变动损益和股票回报为观察对象,对我国股票市场上的公允价值与股市过度反应进行了实证研究。通过对2007~2010年16个季度公告日为样本的研究发现:(1)股市过度反应与公允价值变动损益显著相关,金融业每1单位的后者变动与12.5789倍的过度反应相关;(2)过度反应主要发生在估计窗口而非事件窗口;(3)我国金融业上市公司的金融资产市值计量模式显著放大了股市泡沫,且在不同的市场条件下,股票回报对公允价值的过度反应程度呈现出非对称性,市场上升时的泡沫乘数是市场下降时的两倍。

本文不仅发现了市值计量模式与股市过度反应显著相关的经验证据,还根据公允价值的市价计量特点,修正了传统事件研究法只注重考察事件窗口的局限,构造了股票回报对“公允价值变动损益”的回归模型,并以事件窗口和估计窗口的反应系数之和是否为1作为股市过度反应的判断标准,计算出了过度反应的幅度、发生期和发生行业特点,进一步揭示了金融业股票泡沫与金融资产市值计量的内在联系。本文研究结论的重要意义在于:

1.有助于深刻理解公允价值对金融稳定的作用机理。

本文的研究结论部分回应了公允价值与金融危机的争论。在金融业中,股市上升时的过度反应乘数远大于股市下降时,因此从市值会计的角度来看,公允价值不是金融危机的始作俑者;但无论是市场上升或下降,公允价值与股市过度反应之间都存在着显著的相关关系,这又表明公允价值与金融危机并非完全没有关系。

金融危机下,公允价值受到指责的焦点之一是在缺乏流动性的条件下,以模型估值为基础的作为公允价值计量模式的非客观性放大了不必要的金融波动。本文的研究结论表明即使是在流动性强、金融资产有客观市价的情况下,股市过度反应与公允价值之间也存在显著的相关关系,这有别于以往研究强调公允价值的不客观性对股市的经济后果。此外,本文的非对称性发现强调在我国制度背景下,区别考察不同市场条件下的顺周期效应进而深化顺周期效应研究的重要性。

2.有助于加强金融监管,明确我国金融监管方向。

本文的发现表明,即使公允价值完全客观,也会对金融系统产生深远影响。因此,监管当局应该充分利用而不是怀疑公允价值资产计量模式反映出来的信息含量和特点,修正或改革现有监管框架,及时制定或调整有关政策,维护金融稳定,保障国家经济安全。

不同于西方注重流动性丧失即在市场下降时对金融稳定的冲击,本文的发现强调我国的监管重点应放在市场上升、流动性充裕的宏观环境下,尤其是在当前经济过热的特定环境下的资产价格泡沫上。同时,金融稳定的审慎监管应该是:(1)区别监管不同市场条件下的金融活动;(2)针对不同的市场条件采取不同的监管标准;(3)市场不景气时固然要防范金融危机的发生,但严重的资产泡沫同样会损害金融稳定,针对泡沫膨胀的速度更快的特点,治理泡沫的措施应该比刺激市场活跃的措施更加有力。

3.为会计准则制定机构提供改革参考。

会计准则制定机构应充分了解公允价值引入产生的经济后果,在坚持相关性、客观性、及时性的原则下,完善不同市场条件下的公允价值计量准则和相关信息披露规则,更好地为投资者决策服务。

需强调的是,本文的研究结论是在公允价值的第一层次(Level I),即在活跃市场上有相同的资产或负债的报价信息的资产和负债的基础上得到的。对于公允价值的第二层次(LevelⅡ)和第三层次(LevelⅢ)是否得到相同结论,未来尚须深入研究。本文所取得的过度反应边际系数也限于本研究的样本选择,是否有广泛的外部有效性还需未来更严格的检验。

(《经济研究》2011年第7期 略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号