当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2011年卷 > 中国会计年鉴2011年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2011年卷 > 中国会计年鉴2011年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

潘飞 陈世敏 文东华 王悦

一、研究的意义

管理会计的研究最早可以追溯到上世纪初,在这长达一个世纪的时间跨度内,管理会计研究的挑战性与趣味性并存。由于管理会计起源于实务,在不同的时间受到不同环境因素的影响,出现了一系列卓有成效又互不关联的管理会计先进技术,例如:标准成本制度、零基预算、平衡计分卡等;而从管理会计学科发展的角度来看,管理会计又在不同的历史阶段受到不同相关学科的影响,由此产生了许多管理会计理论与方法,例如:权变理论、管理控制系统理论、代理理论等,相应的研究方法包括规范研究、案例实地研究、档案研究、实验研究以及大样本的实证检验等。在相当长的时间内,实务界与学术界都在关心一个共同的话题:管理会计究竟应该如何运行才能为企业创造价值;一个有效的管理会计控制系统包括哪些关键因素;这些因素之间是一个什么样的关系;我们是否能够为一般的企业构建一个以创造价值为基础、以成功实施战略为导向的管理会计框架体系,鉴于实务界与学术界这一长期的困惑与思考,本文将研究目标定为“中国企业管理会计研究框架”。提出这一研究目标是基于以下几点考虑:

(一)管理会计实务与管理会计研究。

...

潘飞 陈世敏 文东华 王悦

一、研究的意义

管理会计的研究最早可以追溯到上世纪初,在这长达一个世纪的时间跨度内,管理会计研究的挑战性与趣味性并存。由于管理会计起源于实务,在不同的时间受到不同环境因素的影响,出现了一系列卓有成效又互不关联的管理会计先进技术,例如:标准成本制度、零基预算、平衡计分卡等;而从管理会计学科发展的角度来看,管理会计又在不同的历史阶段受到不同相关学科的影响,由此产生了许多管理会计理论与方法,例如:权变理论、管理控制系统理论、代理理论等,相应的研究方法包括规范研究、案例实地研究、档案研究、实验研究以及大样本的实证检验等。在相当长的时间内,实务界与学术界都在关心一个共同的话题:管理会计究竟应该如何运行才能为企业创造价值;一个有效的管理会计控制系统包括哪些关键因素;这些因素之间是一个什么样的关系;我们是否能够为一般的企业构建一个以创造价值为基础、以成功实施战略为导向的管理会计框架体系,鉴于实务界与学术界这一长期的困惑与思考,本文将研究目标定为“中国企业管理会计研究框架”。提出这一研究目标是基于以下几点考虑:

(一)管理会计实务与管理会计研究。

管理会计与财务会计的一个最大的区别就在于管理会计是为了满足企业内部管理的需要,人们在长期的社会实践中积累的管理会计实务包括:成本计算与管理、全面预算、绩效考核等。管理会计实务的目的是通过企业内部的计划、决策与控制,以达到增加企业价值的最终目标。

管理会计研究涉及两个最基本的问题:第一,哪些因素影响了管理会计实务?第二,管理会计实务是否获得了预期的经济后果?以上两大问题是实务界与学术界共同关心的问题,实务界所困惑的是在不同的环境下究竟应该如何选用恰当的管理会计技术才能为企业创造价值;学术界则一直在探索企业选用不同的管理会计方法的原因以及经济后果,试图能够揭示出这一因果的普遍规律性。

(二)中外管理会计实务发展比较。

西方“管理会计”名称大约在上一世纪30年代出现在美国。管理会计实务的发展大致经历了4个阶段:第一阶段是上一世纪60年代以前,企业主要侧重于内部成本管理与财务控制,所选用的方法主要是全面预算管理和实施成本会计系统;第二阶段是60-80年代,安东尼的管理控制框架受到企业的青睐,它更加重视企业的会计信息系统,强调这一信息系统在企业组织架构中的有效运行;第三阶段是80-90年代,企业管理的重心不再是一味地强调企业内部传统的计划控制,而是更有侧重点的实施全面质量管理、作业成本管理、流程分析与战略成本管理等;第四阶段是90年代以后,企业战略管理的重心更加重视价值创造,出现了平衡计分卡、经济附加值以及战略管理会计的信息系统。

我国虽然也有过与管理会计相关的实务,比如班组经济核算,成本否决制等,但管理会计作为一个学科的引进还是上世纪70年代末、80年代初的事情。近年来由于对外开放与交流,国外的最新管理会计实务,比如作业成本法、平衡计分卡等,也迅速在国内得到介绍与一定程度的运用。

(三)中外管理会计研究发展比较。

欧美国家系统性的管理会计研究起步于上世纪60年代。由于欧美高校的研究环境与氛围,管理会计研究文献已有了相当的积累,这些积累大致可以从以下四个方面得到体现:

第一是管理会计文献的研究,在过去的三十年时间,管理会计出现了许多新的研究话题、新的学术期刊以及新的研究理论与方法,这一领域的研究主要集中在两个方面,一是对过去发表在权威期刊上的管理会计研究文献的研究选题、研究方法、以及所属学科背景等进行不同层面的比较;二是聚焦会计学者,通过论文的引用和社会网络测度方法,揭示管理会计研究中不同研究者之间的相互联系和相互影响。

第二是管理会计理论视角的研究,这一领域主要是从管理会计研究所依据的理论所进行的归纳,我们从已有的管理会计研究文献中发现,心理学、经济学、管理控制系统、代理理论、社会学、组织行为学以及历史文化等被大量地运用于管理会计研究。

第三是管理会计方法的研究,管理会计的研究方法丰富多彩,它取源于多学科的相互交叉影响,有规范研究,分析模型研究、案例实地研究、文献档案研究、调查问卷、实验研究以及大样本的统计检验等方法。

第四是管理会计实践的研究,管理会计实践是一个更为广阔又难以归类的研究领域,这类研究充分体现了管理会计研究领域的巨大差异,其差异来自不同国家的政治与经济文化背景所体现的国别差异、不同行业的经济业务特殊性所体现的行业差异、不同的产权结构所带来的所有制差异、以及企业内部不同的规模和不同的组织结构与产品所体现的企业差异。

我国的管理会计研究明显滞后于实务,多年来的管理会计研究基本上是大量的介绍国外管理会计实务,而真正有价值的具有中国特色的管理会计研究并不多见,国外的最新研究成果我们认为研究的主要缺陷在:(1)很少有研究对中国的管理会计实务作系统的总结;(2)很少有论文回答管理会计研究的两个基本问题:决定因素与经济后果。现有证据表明我们在研究选题、研究的数据来源、理论基础、以及研究方法等几大方面与国外有很大差异。

(四)本文的目标与贡献。

1.鉴于以上的客观现实,我们借鉴国外管理会计研究成果,构建具有中国特色的管理会计研究的分析框架。我们回顾借鉴三个基本框架:权变理论框架(Contingency theory framework)、经济组织架构框架(Economics-based model of organizational architecture)、基于价值管理的框架(Value-based management accounting framework)基础上并在此提出我们自己的研究框架。

2.在这一分析框架的指导下,我们将中国的管理会计实务进行归纳、总结成若干个以企业价值创造为基础、以实施企业战略为导向的研究课题,它包括:管理控制系统、全面预算管理、成本管理控制与企业业绩评估等。管理控制系统是对企业战略实施的规划、全面预算管理是将上述规划用会计的语言进行描述、成本管理控制是企业在价值链的作业层面实施预算管理和价值创造的前提条件、企业业绩评估是最终检验战略是否成功的标志以及进一步优化与提升企业战略的前提。

我们的研究成果将大大丰富和发展我国管理会计的实务和理论:从实务的角度上,我们将中外管理会计的实践进行融合提炼,兼收并蓄,力争将典型案例拓展为一般技术方法,从而使更多企业在选用管理会计的技术方法时有一个参照;从理论的角度上,我们希望我们所提出的分析框架能够更加切合中国实际、我们的各项子课题研究在丰富管理会计的理论与研究方法上有更多贡献、希望我们通过这四个子课题的研究期望能够对管理会计所处的政治、经济、社会文化、产权制度、行业规模、组织结构与产品的差异进行规律性的探索,使我们的研究成果真正能够为企业的价值创造提供理论上的支持。

二、文献回顾

(一)管理会计研究框架。

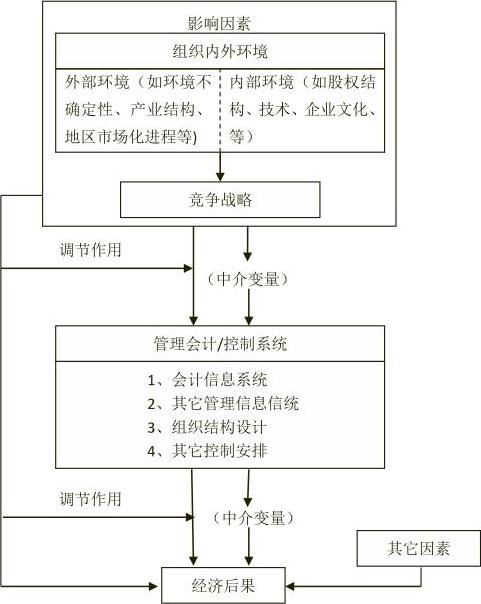

由于管理会计实务和理论的多样化,如何建立管理会计研究框架一直备受管理会计学者的关注。在前人的众多工作成果中,以Otley(1980)提出的权变理论框架、Brickley et al.(1995)提出的基于经济学的组织设计框架和Ittner and Larcker(2001)提出的基于价值管理的框架产生的影响最大。在上述三个框架中所用术语和变量安放位置有所不同,但它们都认为管理会计/控制应当是包括会计信息系统、业绩评价和报酬系统以及组织设计等在内的一揽子组织控制程序、方法的组合,并应考虑管理会计/控制系统选择如何受到外部环境、组织目标和竞争战略等的影响以及会有怎样的经济后果。基于上述原则,我们整合了Otley(1980)、Brickley et al.(1995)和Ittner and Larcker(2001)的三个框架的内容,形成一个扩展的研究框架(见图1)。

图1 管理会计实证研究框架

图1 管理会计实证研究框架在图1的框架中有三个主要的构成要素:(1)管理会计/控制系统;(2)影响因素;(3)经济后果。其中管理会计/控制系统由会计信息系统、其它管理信息信统、组织结构设计和其它控制安排等一揽子组织控制程序、方法组成。影响因素则包括外部环境、内部环境和竞争战略。在组织学和管理会计研究的早期,研究者往往只考察某(几)项管理会计实务或某(几)项影响因素对经济后果的直接影响。随着权变理论的兴起,人们认识到世界不存在某种“普遍最优”的管理会计/控制实务,于是开始研究影响因素对管理会计/控制系统选择的影响。随着权变理论研究的深入,人们又意识到只有包含了业绩变量的研究才是真正完整的权变研究(Otley 1980),并区分调节作用和中介作用两种不同的权变机制。以下我们按照这一框架对相关实证研究文献做一简单回顾。

1.管理会计/控制系统对业绩的影响。

西方学者不仅从理论上论证了有效的管理控制系统能够提高经营活动的效果和效率,减少管理浪费和提高组织的学习能力,而且用实证研究证实了管理控制系统中组织结构与控制程序(Kalagnanam and Lindsay,1998)、信息系统(Chenhall,1997)以及人力资源管理(Youndt et al.,1996)对业绩的促进作用。而一些管理控制系统的创新业务,如作业成本法和战略成本管理的业绩效应也在西方企业中得到了证实(Cagwin and Bouwman,2002;Ittner et al.,2003)。

2.影响因素对业绩的影响。

这方面的研究包括:Portter(1980)的产业经济学视角分析表明产业结构是企业盈利水平的主要驱动因素之一。Porter(1980)指出差异化和成本领先是两种成功的竞争战略,而夹在中间(stuck in the middle)则是一种失败战略。Haim(1993)总结了全面质量管理战略(TQM)对于提高劳动生产率、产品与服务质量、客户满意度和利润方面的经验证据。此外,影响因素之间的交互作用对管理会计/控制系统选择的影响(即图1中较上面的“调节作用“)也是重要的研究内容。

3.影响因素对管理会计/控制系统的影响。

这方面的研究有:Chenhall and Morris(1986)考察了管理会计系统四种特性(范围、及时性、集成性和加总水平)的使用程度,他们发现察知的环境不确定性与较广范围和及时的信息相联系,组织的相互依赖性与较广范围、加总信息及集成信息相联系。Simons(1987)发现大型“探勘”企业要求高频率的报告和统一控制系统的使用,并且经常对控制系统加以修订,而“防御”企业对管理控制系统的使用则比较消极。Merchants’s(1984)发现自动化生产线的引进与对经理差异分析报告详细程度的要求及他们对“预算超出”(budget overrun)的反应之间有正向关系。

4.影响因素对管理会计/控制系统的业绩效应的调节作用。

这是指图1中较下面的“调节作用”。这方面的研究包括:Haka(1987)发现当折现现金流量(DCF)技术在可预测环境下使用时,股东回报较高,并且常常伴随着较长期的薪酬系统和分权化(Decentralization)的资本预算过程。Abernethy and Lillis(1995)发现,当把研究重点放在效率基础的指标上时,“不灵活”的制造企业呈现出较高的察知业绩,但效率指标与“灵活”企业之间没有显著相关关系。Dunk(1992)的证据显示,当预算控制和制造自动化程度都高(低)时,次级生产单位的业绩也高(低)。Brownell and Merchant(1990)考察了产品标准化程度对预算系统设计和使用的业绩效应的影响。他们发现,当产品标准化程度较低时,较高程度的预算参与和将预算作为静态针对性目标在提升部门业绩方面更有效,而生产过程类型(如车间式生产或流水线生产)对预算系统的效益无甚影响。

5.影响因素、管理会计/控制系统和企业业绩之间的结构关系。

传统权变理论认为影响因素与管理会计/控制系统相匹配(moderatedfit)能够产生好的经济后果,即影响因素具有调节作用。Chenhall(2003)提出一种新的权变理论关系,即认为存在一些前导变量(影响因素)对管理会计/控制系统产生影响或其对组织的业绩产生影响是通过管理会计/控制系统这一中介变量的作用实现的,这种复杂的关系我们称之为结构关系,一般采用结构方程模型的方法加以检验。如果各影响因素变量之间或者管理会计/控制系统各变量之间也存在中介作用,其结构关系就会变得更加复杂。这方面的研究有:Cadez and Guilding(2008)考察了战略选择和企业规模对战略管理会计的两种特征的影响以及SMA的中介作用对企业业绩的影响。他们发现不存在唯一正确的SMA,企业规模和战略都对SMA的成功运用具有重要影响。O’Connor et al.(2006)发现企业人事方面受到的政治约束在经济自由化力量(如行业成长性、来自外商投资企业的竞争、合资企业经验以及在股票市场上挂牌等)与组织设计之间的关系中起着重要的中介作用。Ittner et al.(2002)发现作业成本法(ABC)的应用导致产品生产周期的缩短和质量的改进,从而间接地降低了生产成本。

(二)相关理论。

1.管理会计与经济学理论。

基于经济学的管理会计研究(EMAR)始于1960年后期至1970年早期,相关的研究主题如:预算和预算制定(包括成本差异和成本管理)、责任会计、生产成本计算、质量管理、及时制和标杆管理等都受益于EMAR的研究。而最受世人瞩目的两个领域所涉及的理论是信息经济学和代理理论。

信息经济学对管理会计研究主题具有一定的影响,如公司内部的报告应该公开到什么程度,即是否应该广泛的信息共享还是仅限于公司的上下级之间。代理理论在管理会计领域中有着更加广阔的研究,例如资本预算,包括剩余收益的研究(Rogerson,1997);绩效评价指标的综合(Feltham and Xie,1994);绩效的可控性与相对绩效评价(Dye,1992);非财务指标的使用(Ittner et al.,1997);成本分配(Magee,1988)等等。目前,信息经济学和代理理论已经扩展到多元化的领域,从经济学家关心的问题扩展到会计所关心的问题,随着经济的发展,必将有更多的研究主题等待开创。

2.管理会计与心理学理论。

运用心理学理论研究管理会计实践已经有50多年的历史了,虽然心理学涵盖众多领域,但是管理会计研究主要依赖三个子领域理论——认知、动机及社会心理。认知心理学是对影响人类思考的心理过程的研究,包括注意、知识、判断、决策和学习。动机心理学是对影响行为的四个心理过程的研究——唤起、取向、强度和持久性。社会心理学关注其他人如何影响个体心理和行为。虽然用于管理会计研究的心理学理论是众多的、不同的,但是共同的主题可以概括为管理会计实践的动机效应和信息效应。动机效应研究认为,目标设定理论、抱负水平理论、组织公正理论以及前景理论都提倡动机依赖于实际或可能的成果与个体对任务的心理特征所决定的参照点(如预算目标)之间的比较。信息效应是指管理会计实践不仅通过提供信息来影响判断和决策,而且通过影响有限理性的个体如何搜寻和处理这些信息、心理上如何描述其组织和环境影响来进行判断和决策。

3.管理会计与社会学理论。

长期以来,社会学家忽视了会计在改变经济方面的作用(Callon,1998)。直到20世纪50年代,这种兴趣才重新浮出水面,随即在20世纪60年代产生“行为会计学萌芽”。1976年,《会计、组织和社会》(Accounting Organization and Society)期刊的出现有利地推动了人们对会计的组织和社会学内涵的研究热情。在之后近20年预算和业绩评价机制的行为特征研究中,会计和社会学之间的关系被永久性地改变了,会计不再被看作是一个纯粹的技术过程,而被看作是组织和行为的过程。会计内涵很快随着社会学和社会学科环境的发展而发生变化。而随着权变理论的出现,社会学理论对于管理会计的研究内容更加丰富了,不仅涉及到管理控制系统,如业绩评价,预算制定和成本系统影响因素的研究,还可以利用交互项的检验来考察管理控制系统的业绩后果,这对于管理会计理论研究和实务发展是极大的推动与促进。

三、研究方法

管理会计涉及到的研究方法主要包括:实地研究、问卷调查、实验研究、分析性模型研究和档案研究。

(一)实地研究。

实地研究包括定性的案例研究与定量的多样本实地研究。上世纪80年代有三篇重要的文献讨论了管理会计实地研究的重要性,Hopwood(1983)和Kaplan(1983,1984)认为实地研究对于具有自身特征的较为极端的组织最为有效。他们认为,管理会计要发现真正有价值的命题不能仅通过大样本的“远距离观察”,而是应该深入组织内部去发掘真正有趣的问题。但是进入90年代之后,人们也提出实地研究的一些缺点,例如实地研究的现场选择与过去的研究有较大区别,因此研究很容易成为“一次性”的而不能为研究主流和知识的积累做出贡献(Ferreria and Merchant,1992)。但是,实地研究仍然非常有潜力为管理会计领域做出巨大贡献(Hopwood,1983;Kaplan,1983,1984;Young,1999),实地研究有利于研究人员深入组织内部获得组织运作和进程的第一手资料和原始的研究数据,能够实现研究极端值和异常项、提供小样本数据和创新实务的重要目标(Shields,1997)。近年来,管理会计学者又进一步提倡定量的多样本实地研究(Lillis and Mundy,2005)。作为介乎于案例与问卷研究之间的一种方法,定量的多样本实地研究有助于将案例研究的结果进一步归纳出理论假设或对大样本问卷研究的结果做进一步的实地检验。

(二)问卷研究。

问卷调查方法在管理会计研究领域中有较多的运用。因为管理会计越来越深入到组织的内部了解决策和控制行为,难以得到数据库信息,许多抽象的概念也难以得到档案资料,相比之下,主流财务会计和资本市场研究很少见到运用问卷调查方法的文章,可能这也是一些会计专家忽视问卷调查法的原因。问卷调查的优点在于能够在实践中检验理论的正确性,同时可以扩展局部研究的结果(如实地研究和实验研究),以观察其结论的外部有效性。因此,实地研究与问卷调查如果能够结合在一起,将是更加科学严密的研究方法。

(三)实验研究。

该研究方法也是近些年非常受关注的研究方法,是“一种在有控制的条件下,可重复观察其中一个或更多的独立变量受到控制,以使建立起来的假设或假说所确定的因果关系有可能在不同情景中得到检验”(风笑天,2001)。由于档案数据往往难以获得,而调查的自变量有可能“不干净”,或者自变量的影响难以与其他影响分开,导致变量的计量往往不精确,这都将影响档案研究与实地研究的有效性。在这种情形下,实验研究能够对变量进行积极的和有目的的操纵与计量,保证研究者能够创建一个研究场景并产生数据,这就导致变量定义的高度细化和精确客观的变量测量。实验研究的优点在于:不仅能报告变量间精确的相互关系,而且有利于报告与这些关系伴随的过程。但是,实验研究的数据生成环境并不是真实的社会环境,而是类似于在实验室中产生的,因此,结论的外部有效性是很有限的。

(四)分析性模型化研究。

管理会计分析性研究中有一种模型研究,即通过数学模型的方式建立自变量和因变量之间的关系。模型研究的优势在于其内部有效性,即永远不要问模型不能回答的问题,如果模型准备回答一个问题,那么该问题自然来自模型。分析性模型化研究的优点在于逻辑推导严密,假设检验完善。但是离真实的数据相距甚远,对于实践中管理会计究竟是怎样运作的还无法得到充分的认识。

(五)档案研究。

是指应用定量方法分析数据,把档案数据作为主要数据来源的经验研究。它的优点在于:当考察研究问题时,数据可以马上获得;被认为是“硬”数据;时间序列和/或面板数据也可获得。但是缺点也是非常明显的:几乎没有管理会计实践的公开披露;披露不是随机的;大部分数据是公司层面的,从而减少了可以研究的管理会计问题。尤其是在国内,档案数据研究管理会计的领域十分有限,这对研究主体的发掘非常不利。

从上述各种方法的特征来看,没有哪一种方法是最好的。但是,我们可以找到最适合我们研究的方法。首先,模型研究和实验研究受到许多研究假设的限制,一般要在研究成果积累了一定的基础上,才有进一步施展的舞台。档案研究需要公开数据,研究领域往往局限于高管薪酬。在我国当前的情况下,许多管理会计实务已经在企业中运用,缺乏的是对实务的总结与提炼,最终找出有效管理会计实务的经验、进一步提高我国企业管理会计工作水平。这样看来,案例实地研究与问卷调查研究的结合应该是最现实或最好的方法。

(《会计研究》2010年第10期 略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号