当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2011年卷 > 中国会计年鉴2011年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2011年卷 > 中国会计年鉴2011年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

佟岩 陈莎莎

我国资本市场中很多不正常现象的原因都可以溯源到股权结构存在问题,而且围绕这些问题也已经开展了大量理论研究和实务工作。目前已基本完成的股权分置改革也是在为解决困扰资本市场已久的这一问题寻找出路。随着原有的非流通股份经过限售期后开始具有流通权利,原有的“一股独大”问题可能得到一定程度的缓解。越来越具有自我保护意识的中小投资者也给以往占有压倒性优势的大股东们提出了各种各样待解决的问题。我国上市公司股权结构的变革似乎迎来了一个春天。可是,真的有一种股权结构模式可以彻底解决股东与管理者之间、小股东与大股东之间、债权人与股东之间的种种代理问题吗?或者说,在股权分散和股权集中之间真的存在一个平衡点使得企业价值达到最大吗?对这一问题的合理回答无疑对于理论研究和实务工作都具有十分重要的意义。已有研究围绕相关问题展开了不同程度的探讨,取得了一些有益结论。但是,在探讨股权结构安排与企业价值的关系时,企业所处的发展阶段并没有引起足够关注,处于不同生命阶段的企业往往被视同无差异,这显然并不符合实际情况,也将降低研究结论的可信度。本文认为,股权结构安排对企业价值的影响并不是孤立而绝对的,...

佟岩 陈莎莎

我国资本市场中很多不正常现象的原因都可以溯源到股权结构存在问题,而且围绕这些问题也已经开展了大量理论研究和实务工作。目前已基本完成的股权分置改革也是在为解决困扰资本市场已久的这一问题寻找出路。随着原有的非流通股份经过限售期后开始具有流通权利,原有的“一股独大”问题可能得到一定程度的缓解。越来越具有自我保护意识的中小投资者也给以往占有压倒性优势的大股东们提出了各种各样待解决的问题。我国上市公司股权结构的变革似乎迎来了一个春天。可是,真的有一种股权结构模式可以彻底解决股东与管理者之间、小股东与大股东之间、债权人与股东之间的种种代理问题吗?或者说,在股权分散和股权集中之间真的存在一个平衡点使得企业价值达到最大吗?对这一问题的合理回答无疑对于理论研究和实务工作都具有十分重要的意义。已有研究围绕相关问题展开了不同程度的探讨,取得了一些有益结论。但是,在探讨股权结构安排与企业价值的关系时,企业所处的发展阶段并没有引起足够关注,处于不同生命阶段的企业往往被视同无差异,这显然并不符合实际情况,也将降低研究结论的可信度。本文认为,股权结构安排对企业价值的影响并不是孤立而绝对的,应将其置入企业所处的具体环境当中进行分析。因此,本文引入企业生命周期理论,着重分析不同生命阶段企业的股权结构安排与企业价值的关系。

一、文献回顾

(一)股权制衡效应。

在财务、会计的有关研究中,对“最优”决策的评判标准通常是能否使企业价值最大,最优股权结构也是如此。股权结构的“最优”,是在集中与分散之间权衡后的结果,所以选择股权结构时,企业总是面临着两难冲突。股权的集中将鼓励大股东的监督活动,但是,集中的股权又将导致风险分担的不足并丧失股权分散所带来的股票二级市场流动性收益,股权制衡的理念因此逐渐受到关注。这种制衡通常倾向于股权的合理分散,使控制权由几个大股东分享,通过内部牵制使得任何一个大股东都无法单独控制企业的决策,达到大股东互相监督的股权安排模式。

虽然如此,由于研究背景和方法等存在差异,股权制衡是否能够实现企业价值的提升依然悬而未决,甚至有不少研究得到截然相反的结论。对股权制衡与企业价值之间的关系研究可大体上归为如下两类:

1.股权制衡提高企业价值。

大量研究证实,大股东之间股权分布越均衡,企业的绩效越高。与之对应,股权越集中,则企业价值越低。Pagano和Roell通过实证研究证实多个大股东的存在对于抑制资产掏空等掠夺行为有作用。La porta等发现,拥有足够股份的第二大股东可以在一定程度上抑制大股东对其他股东利益的侵占行为。刘星等研究也得到了类似结论。陈信元等则从企业类型角度切入,发现股权制衡类公司的企业价值显著高于联盟型公司和一般型公司。

在此基础上,股东性质对股权制衡与企业价值之间关系的影响也受到了关注,研究普遍发现股东类型也影响企业的价值。在第一、二大股东分属不同性质的公司中,股权制衡的效果相对较好,在其属于同一性质的公司中,股权制衡效果较差,甚至难以发挥作用。特别是当第二大股东性质为法人股时,比第二大股东为国家股有更好的监督作用。

2.股权制衡降低企业价值。

La porta等证实,最终控股股东的现金流量权越大,企业绩效越好。Volpin发现,控制性大股东持有的现金流权低于50%的公司其价值显著低于被大股东绝对控股的公司。赵景文等发现,一股独大类公司的企业价值显著优于股权制衡类公司的企业价值。徐莉萍等研究表明,股权制衡对企业价值没有促进作用,并且过高的股权制衡程度对企业价值有负面影响;不同性质外部大股东的制衡效果有明显差别,而且其在不同性质控股股东控制的上市公司中的表现也不尽一致。以受到广泛关注的民营企业为例,朱红军等应用宏智科技股份有限公司控制权之争的案例,证实股权制衡不能提高我国民营上市公司的治理效率。

除了绝对的提高或降低结论之外,也有学者的研究证实了股权制衡与企业价值的三次非线性相关关系,还有学者虽然发现股权制衡能够抑制隧道挖掘行为和缓解大、小股东之间的代理冲突,但股权制衡对提升企业价值的效果不显著。

(二)生命周期效应。

20世纪末开始,学者们将企业生命周期理论引入会计、财务问题的有关研究,得到了很多有益结论。Fluck使用生命周期理论解释不断变化的企业资本结构。Black Sr.检验了企业生命周期与盈余、现金流量增量信息含量之间的关系,他的研究支持现金流量在成长期、成熟期和衰退期比盈余具有更多的增量信息。Aharony发现,现金流量和权责发生制的会计信息都可以解释企业市场价值的周期性波动,特别是引入企业生命周期因素之后,现金流量的解释力度要小于权责发生制基础上的会计信息。

企业生命周期理论虽然在会计、财务问题的研究中逐渐得到应用,但其作用还有待进一步发挥,还没有完全和有关问题紧密结合。

(三)对现有研究的述评。

已有文献的研究结果对股权制衡能否提高企业价值没有形成一致结论。这里有研究角度不同带来的差异,例如从股东性质、隧道挖掘等不同角度展开研究;有股权制衡界定不同造成的差异,事实上,究竟何为股权制衡还未能达成一致;也有企业价值指标选取不同造成的差异,企业价值可通过Tobin’s Q值、总资产报酬率、净资产收益率、每股收益、市净率、总资产营业利润率等不同指标表示。以上差异不仅造成研究结果大相径庭,也造成股权制衡对企业价值作用的不确定性。而且我们还看到,已有研究常常将所有样本同等看待,并不区分不同样本所处的发展阶段。事实上当企业进入不同的发展阶段时对企业的公司治理与经营决策都将产生深刻影响,如赵蒲、孙爱英发现,处于不同产业生命周期的企业资本结构存在明显差异;李仁安等论证了适合企业生命周期不同阶段的理财目标和最佳组织结构形态;马永红等认为处于不同生命阶段的高科技企业的权力结构具有不同的特点,因此治理机制也存在差异。

企业生命周期对公司治理与经营决策的这些重要影响的根本起始点都可以归结到企业的权力安排上。不同的权力结构决定了企业的差异化行动,并最终反映在企业价值的提升或损失当中。而权力安排的一个重要方面就是股东之间的权力制衡。显然,如果忽视企业生命周期,就无法深入分析股权制衡的状态、成因、对企业的意义等问题,对股权制衡与企业价值关系的研究也不可能得到正确结论。迄今为止,已有部分研究发现,处于成长阶段的企业股权集中度与企业价值正相关,成熟阶段的企业股权集中度与企业价值负相关,股权制衡与企业价值不相关,但尚无公认结论。

这样,本文将在已有研究的基础上引入企业生命周期理论,分析企业所处的不同发展阶段对股权制衡与企业价值间关系的影响,力求在理论研究上展开一个新的研究视角,并使研究结论更贴合实际经济生活,具有更大的参考价值。

二、企业生命周期对股权制衡与企业价值关系的影响

现代企业理论将企业看作一个有生命的活体,伴随新陈代谢式的进化,其生命可以划分为初创期、成长期、成熟期和衰退期。本文研究范围是上市公司,所以认为没有处于初创期的企业,处于衰退期的企业在样本筛选过程中予以剔除,因此,只研究企业生命周期中的两个阶段:成长期和成熟期。

股权制衡可以监督控股股东的控制权私人收益,并实现对经理的有效监督,从而提高企业价值,但同时也会造成企业投资不足,决策效率下降或者引起大股东间控制权之争,从而降低企业价值。我们认为,这种差异化结果的关键原因之一就是企业所处的生命周期不同。这些不同生命周期阶段的产生是企业战略、竞争环境和企业经营的结果,它具体反映了企业的基本面情况和实际的经营状况。与此同时,企业所处的具体发展阶段也会对企业经营运作和各项重大决策的抉择产生重要影响。

(一)成长期企业股权制衡与企业价值。

企业在成长阶段,市场对产品的需求迅速增加,规模经济有效,企业处于一个强劲的上升和成长时期。企业应尽可能保持灵活性,应对高速增长的需求。因而,处于成长阶段的企业,公司治理的关键在于提高企业的决策效率,保持强有力的销售和资产的增长速度。此时公司需要一个能够力排众议做出快速决策的主导者。一股独大的股权安排模式中第一大股东的优势地位明显,当股东大会对各种重大经营决策进行表决时具有绝对的压倒性优势,能够保持企业的发展战略不轻易发生改变。同时,成长期的一股独大模式可以使股权持有者凭借其持有的大比例股权充分得到其决策产生的收益,具有较强的激励作用。相比之下,股权制衡模式中多个大股东互相制衡,进行重大决策时容易出现反复谈判、博弈,错过成长期企业宝贵的发展机会。而且即使最终做出决策,股权的分散也使大股东们各自得到的回报均有限,不利于促动其敢于追求成长期企业可观的风险收益。因此,处于成长阶段的企业,一股独大较股权制衡有利于提高企业价值。故提出:

假设1:处于成长阶段的企业,一股独大模式下企业的价值要高于股权制衡模式下企业的价值

(二)成熟期企业股权制衡与企业价值。

经过成长期规模和资本总量的积累,处于成熟阶段的企业,应尽可能避免经理层不作为、企业内部各种资源利用效率低下以及大股东利用控制权谋求私人收益而降低企业价值的行为。因此,处于成熟阶段的企业,公司治理的关键在于提高股权结构的监督作用。此时,一股独大的股权模式中占有绝对优势地位的大股东常常处于无人监督或者即使有人监督也无力采取行动的状态,不利于约束其行为,有可能出现为了谋取私人收益而损害共享收益的行为。相比一股独大,股权制衡的分散化安排带来了多个大股东共存的局面,既不会带来对经理的过分监督,又可以形成大股东互相监督、制衡的机制,并且当企业有过度投资的倾向时,股权制衡是有效率的。因此,处于成熟阶段的企业,股权制衡比一股独大有利于企业的发展。故提出:

假设2:处于成熟阶段的企业,股权制衡模式下企业的价值要高于一股独大模式下企业的价值

(三)股东身份特征的影响。

更进一步来看,除了股权比例,股东的身份特征也会影响企业价值。在成长阶段,最终控制人性质为国有时由于所有者缺位可能会造成盲目决策,使我们预期的一股独大模式下的快速决策、稳定发展等无法实现。所以一股独大对此类企业来说并不总是意味着价值提升。最终控制人为民营时则不存在这一问题,故提出:

假设3:处于成长阶段的企业,最终控制人为国有时股权制衡的企业价值高于一股独大的企业价值;最终控制人为民营时一股独大的企业价值高于股权制衡的企业价值

在成熟阶段,不论最终控制人为国有还是民营,都需要由粗放管理快速发展转向精细管理慢速发展,更强调完善公司治理挖掘企业更大的潜力,故提出:

假设4:处于成熟阶段的企业,最终控制人为国有或为民营时,股权制衡的企业价值均高于一股独大的企业价值

三、概念界定与样本选取

(一)股权制衡的界定。

国内学者描述股权制衡的出发点不尽相同。赵景文等提出,股权制衡是指在公司中至少有两个大股东共享控制权的股权结构模式,此定义从大股东人数界定股权制衡。王奇波、宋常将股权制衡定义为控制权由几个大股东分享,通过内部牵制使得任何一个大股东都无法单独控制企业的决策;黄渝祥等提出,股权制衡就是通过各大股东的内部利益牵制,达到相互监督、抑制内部人掠夺的股权安排模式;刘运国等提出,股权制衡可以使各大股东有能力、也有动机从内部根本上抑制大股东的掠夺,形成相互监督的态势。此类定义从第二类委托代理理论所要解决的问题引出股权制衡。朱红军等将股权制衡描述为,设置多元化的股东,在股东之间形成一个制衡机制,既可以监督经理人以提高经营效率,又可以防止大股东从上市公司转移资源。此定义在综合考虑了第一类和第二类委托代理理论的基础上描述股权制衡。

不论哪种出发点,我们认为现实经济生活中的股权制衡更符合理论中保护中小股东的描述,因此我们将股权制衡定义为,股权制衡就是利用多个大股东互相制衡的机制,在减少控制权私人收益的同时,保护中小股东利益的一种股权安排模式。

(二)不同生命周期的界定。

企业究竟处在哪一具体的生命周期阶段,其衡量标准可以有很多。Anthony和Ramesh通过投资支出、销售收入、股利支付和公司创立年限度量企业所处的发展阶段。Dickson通过不同的现金流组合作为判断企业所处生命周期的代理变量。

我们认为,在我国的具体经济环境中,特别是在上市公司群体中,股利支付、公司创立时间等条件都不足以作为企业所处生命周期的判断依据,而现金流由于更加客观地反映了企业的经营情况更适合作为生命周期的度量标准。同时考虑到数据的获得性与操作性,本文运用企业投资和筹资现金流量的组合作为划分标准。

处于成长期的企业投资支出巨大,需要大量的银行借款或从证券市场筹集资金予以支持,因此成长期的企业投资活动产生的现金流量净额应为负,筹资活动产生的现金流量净额应为正。处于成熟期的企业已收回部分投资,现金需求减少,企业大量归还银行借款并采用以现金股利为主的股利政策,因此,成熟期的企业投资活动产生的现金流量净额应为正,筹资活动产生的现金流量净额应为负,以此为标准划分企业样本的生命周期。

在此基础上我们认为,一个年度的现金流量尚不足以说明问题,应从一个较长期间的视角考虑问题。因此我们使用三个年度的企业整体财务状况判断其所处生命周期。若企业三年的投资活动产生的现金流量净额之和为负,三年筹资活动产生的现金流量净额之和为正,则本文认为企业处于成长期。若三年投资活动产生的现金流量净额之和为正,三年筹资活动产生的现金流量净额之和为负,则本文认为企业处于成熟期。

(三)企业价值的衡量。

已有文献衡量企业价值的指标有两大类,一部分文献选择Tobin’s Q值,另有文献选择会计指标,例如净资产收益率、总资产报酬率等。企业价值指标选取的差异也是造成股权制衡对企业价值研究结论大相径庭的原因之一。

本文没有选择会计指标作为衡量企业价值的标准,原因如下:(1)由于本文挑选样本数据的时间跨度不是很长,因此会计指标更容易受到人为操纵。(2)在一股独大的情况下,控股股东更有可能通过账面处理提高公司会计收益,而由此得出一股独大的公司具有更高企业价值的结论是不合适的,并且刘星等提出相比会计指标而言,控股股东较难控制股票价格。因此,本文选择Tobin’s Q值作为衡量企业价值的指标。计算方法如下:

Tobin’s Q值=企业资产的市场价值/资产的重置成本

=(普通股市场价值+债务账面价值)/资产的重置成本

=(年末最后一个交易日的收盘价×普通股股数+债务账面价值)/资产账面价值

但是,我国普通股在股权分置改革之前又有流通股和非流通股之分,Tobin’s Q值的计算中普通股的价值均按照流通股的市场价值计算,由此带来的误差在稳健性检验中讨论。稳健性检验中采用每股净资产衡量非流通股的市场价值,并以此重新估算Tobin’s Q值,以减少其估算误差。

(四)样本选取。

筛选2003年12月31日以前在上交所和深交所挂牌上市的企业,剔除金融类上市公司后,共1280家,在色诺芬一般上市公司财务数据库中取其2004年至2006年的“交易状态”以及现金流量表披露的“投资活动产生的现金流量净额”和“筹资活动产生的现金流量净额”数据。由于只研究处于成长期和成熟期的企业,因此剔除2004年、2005年、2006年中任何一年为ST企业,同时剔除三年数据不全的企业,最后保留1221个企业。最后,我们按照3年期间内现金流量净额的状态选择处于不同生命周期的样本,得到处于成长期的企业494个,处于成熟期的企业96个。

对这些企业在2004年至2006年取得每年的前五大股东持股比例数据,成长期共1482个年度观察值,成熟期共285个有效年度观察值。若三年中某企业的股权结构发生重大改变,例如由股权制衡转变为一股独大的股权结构,或是从一股独大转变为股权制衡的结构,对于这类企业,由于只将年度观察值作为数据的讨论对象,因此股权结构发生重大变化的企业不会影响研究结论。

对初步筛选得到的样本进一步考察其最终控制人信息,避免前十大股东中有部分由同一控制人最终控制或存在其他关联关系的现象,以防将形式上符合股权制衡但实质上仍为一股独大的企业纳入制衡样本。这样我们得到成长期股权制衡的年度观察值样本226个,一股独大的样本732个,成熟期股权制衡的年度观察值样本57个,一股独大的109个。至此分别在成长期和成熟期挑选出了股权制衡和一股独大的年度观察值样本。

(五)样本配对。

将分别从成长期和成熟期挑选的股权制衡和一股独大的样本看作集合,则存在四个集合:成长期股权制衡类样本集合、成长期一股独大类样本集合、成熟期股权制衡类样本集合以及成熟期一股独大类样本集合。按照一定的映射条件从成长期一股独大样本组中寻找成长期股权制衡样本组中每一样本的对应样本。同样,按照相同的映射条件从成熟期一股独大样本组中寻找成熟期股权制衡样本组中每一样本的对应样本。

映射条件如下:(1)同行业,行业划分标准按照色诺芬数据库中CSRC的行业分类标准,即证监会2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》,将上市公司分为12个大类,分别为:A农林牧渔业;B采掘业;C制造业;D电力、煤气及水的生产和供应业;E建筑业;F交通运输、仓储业;G信息技术业;H批发和零售贸易;J房地产业;K社会服务业;L传播与文化产业;M综合类。其中综合类分类采用行业代码,其他行业分类均采用行业代码前两位。(2)最终控制人性质相同,最终控制人性质指上市公司第一大股东的最后控股股东的性质,为别为:国有控股、民营控股、外资控股、集体控股、社会团体控股以及职工持股会控股。(3)同一会计年度。(4)资产规模最接近。

采用这种挑选对应样本进行实证检验的理由是:(1)无论成长期或成熟期,一股独大样本的个数明显多于股权制衡样本的个数,如果将成长期或成熟期的全部股权制衡样本与相应的成长期和成熟期的全部一股独大样本直接比较并不合适。(2)在将股权制衡样本与一股独大样本进行对应后,由于控制了一些相关因素的影响,例如行业因素、最终控制人性质因素以及年份因素,可以直接比较不同股权结构模式所带来的差异。(3)由于一个样本不可能在同一时间既实现股权制衡又实现一股独大,因此通过总资产规模最接近这一条件挑选两个非常相似的样本,这两个样本一个为股权制衡模式,另一个为一股独大的模式,通过比较两个只是股权结构模式不同而其他均相似的样本的企业价值,考察股权制衡与企业价值的关系。

在色诺芬一般上市公司财务数据库中分别取成长期226个股权制衡样本,成长期732个一股独大样本,成熟期57个股权制衡样本和成熟期109个一股独大样本的2004年至2006年的“CSRC行业分类”、“最终控制人性质”以及“总资产”数据。运用Access和Excel进行数据对应,最终,成长期股权制衡和一股独大的对应样本137对,274个年度观察值,成熟期股权制衡和一股独大的对应样本14对,28个年度观察值。

我们将在下文中对比股权制衡样本和相类似的只是股权结构为一股独大的样本,尽可能考察在成长期股权制衡是否会显著降低企业价值,在成熟期股权制衡是否会显著提高企业价值,以此来分析股权制衡与企业价值的关系。需要说明的是,经过样本筛选配对之后,成熟期所有样本的最终控制人均为国有性质,因此假设2和假设4可以合并检验。

四、实证检验结果

(一)成长期股权制衡与企业价值关系的检验。

1.假设1检验结果。

将成长期的股权制衡与其对应的一股独大样本的企业价值进行独立样本的t检验,考察成长期一股独大模式下企业的价值是否要显著高于股权制衡模式下企业的价值,结果见表1。

表1 成长期股权制衡和一股独大的Tobin's Q值的t检验

注:*表示在0.01的统计水平上显著(双尾),**表示在0.05的统计水平上显著(双尾),***表示在0.1的统计水平上显著(双尾),下表同

表1 成长期股权制衡和一股独大的Tobin's Q值的t检验

注:*表示在0.01的统计水平上显著(双尾),**表示在0.05的统计水平上显著(双尾),***表示在0.1的统计水平上显著(双尾),下表同

在方差齐性检验下,股权制衡和一股独大股权模式下的Tobin’s Q值的方差存在显著性差异,即股权制衡模式下和一股独大模式下的Tobin’s Q值的波动范围相差很大。

在均值相等的t检验下,t统计量值t=-1.216,但统计上并不显著,说明股权制衡模式下的企业价值要小于一股独大模式下的企业价值,但这种差异并不明显。

这些数据显示,假设1的理论推断基本符合现实,但没有得到统计数据的充分支持。

2.假设3检验结果。

成长期实证检验的数据没有充分证明假设1,这是否与股东身份有关呢?我们来看一下假设3的检验,结果如表2所示。

表2 成长期国有控股和民营控股下的股权制衡和一股独大的Tobin’s Q值的t检验

表2 成长期国有控股和民营控股下的股权制衡和一股独大的Tobin’s Q值的t检验表2显示,在成长期,最终控制人性质为国有或民营的情况下,从均值来看股权制衡样本的Tobin’s Q值都高于一股独大样本的对应值,但这种差异在统计上均不显著。

(二)成熟期股权制衡与企业价值关系的检验。

1.假设2、4检验结果。

在成熟期,对应后的14对样本的最终控制人性质均为国有控股,不存在民营控股的样本。这可能是由于处于成熟期的民营控股的样本在数据筛选过程中由于筛选条件的设置被无意剔除了,也可能是由于没有处于成熟期的民营控股的股权制衡的企业。不管原因如何,我们在本文中无法讨论成熟期民营控股企业的股权制衡与企业价值的关系,但仍然可以探讨最终控制人为国有的企业在不同股权模式下的企业价值差异,检验结果见表3。

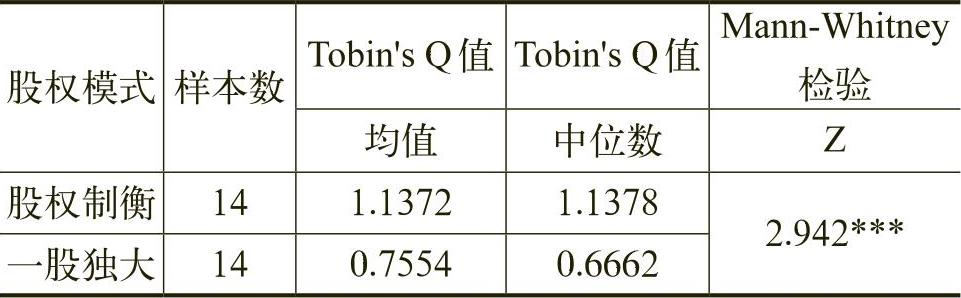

表3 成熟期股权制衡和一股独大的Tobin’s Q值的非参数检验

表3 成熟期股权制衡和一股独大的Tobin’s Q值的非参数检验从结果来看,成熟期股权制衡与一股独大的两组样本总体分布存在显著差异,且股权制衡样本组的Tobin’s Q均值和中位数均大于对应的一股独大组。这些数据显示,成熟期最终控制人为国有的企业在股权制衡模式下的价值优于一股独大模式下的价值,并且在统计上非常显著。

2.对最终控制人为国有的企业的进一步检验。

以上的分析结果表明,在成长期和成熟期,最终控制人为国有的企业股权制衡与否与企业价值的关系并不一致。如果不区分生命周期,结果又会如何呢?成长期的国有企业样本有105对,成熟期的国有企业样本有14对,对这些样本进行综合分析如表4所示。

表4 国有控股下股权制衡和一股独大的Tobin’s Q值的t检验

表4 国有控股下股权制衡和一股独大的Tobin’s Q值的t检验表4的结果说明,最终控制人性质为国有的企业,如果不区分企业生命周期,股权制衡与否与企业价值的关系变得不再显著。这也进一步说明了划分生命周期进行研究的意义。

(三)稳健性检验。

1.企业价值指标的替代检验。

用会计指标净资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)和总资产营业利润率(CROA)替代Tobin’s Q值作为衡量企业价值的指标。

2.非流通股市场价值的替代检验。

采用每股净资产作为非流通股的价值,并以此重新估算Tobin’s Q值,以减少其估算误差。计算方法如下:

Tobin’s Q=公司资产的市场价值/资产的重置成本

=(普通股市场价值+债务账面价值)/资产的重置成本

=(年末最后一个交易日的收盘价×流通股股数+每股净资产×非流通股股数+债务账面价值)/资产账面价值

3.多因素线形回归分析。

在配对检验的基础上,本文也将股权制衡作为自变量纳入了线形回归方程进行多因素分析,分别考察成长期和成熟期的情况,基本模型为:

其中Q为Tobin’s Q值,PB为股权制衡情况(制衡样本取值为1,非制衡样本取值为0),Lev为资产负债率,Size为总资产的自然对数,Beta为公司贝塔值,TR为总资产周转率,INDE为独立董事在董事会中所占比重,Control为行业和年份控制变量。

以上三项稳健检验结果均与前文检验所得结论基本一致。

五、研究结论与不足

(一)结论。

在本研究中我们发现,处于成熟期时,股权制衡的上市公司企业价值显著高于一股独大的上市公司企业价值。由于未获得成熟期的民营企业样本,因此成熟期最终控制人性质对企业价值的影响差异无法验证。处于成长期时,一股独大的上市公司企业价值均值高于股权制衡的上市公司企业价值,但在统计上并不显著。而且在成长期最终控制人性质并未显著影响制衡与否与企业价值的关系。

可见,通过企业生命周期的划分,推进了股权制衡与企业价值关系的研究,可以提供一些有益参考,但企业生命周期也不能够完全解释这一复杂命题。

(二)研究局限。

1.没有考虑大股东之间的共谋,大股东之间并不一定是监督关系,其可能选择共谋,共同获取私人收益。若大股东选择共谋,则通过大股东的持股比例判断是否为股权制衡公司的方法欠妥。

2.没有考虑中小股东之间的联合,中小股东合计持有公司10%以上股份,也可以召开临时股东大会,实现对大股东的制衡。本文没有考虑中小股东合并持股,只考虑了单独持股10%以上的股东可实施制衡,并以此作为股权制衡特征定义的阀值。

3.文中采用Tobin’s Q值衡量企业价值,但在股份未全流通的情况下,Tobin’s Q值的估算可能会存在一定的误差。因此,解决不足并深入挖掘影响股权制衡对企业价值作用效果的外生因素,将有助于针对我国大股东控制下的公司治理问题进行更深远的思索。

4.在数据筛选过程中,由于筛选条件的设置而没能保留处于成熟期的民营控股的企业。这是本文的遗憾,但更是将来研究的方向。

(《南开管理评论》2010年13卷第1期 略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号