当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2011年卷 > 中国会计年鉴2011年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2011年卷 > 中国会计年鉴2011年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

厉国威 廖义刚 韩洪灵

一、引言

审计意见的决策有用性是资本市场效率的重要支撑因素,而持续经营不确定性审计意见(Going-Concern Opinion,以下简称“GCO”)是投资决策中所使用的最重要信息之一。由于公司退市或破产将对投资者和其他利益相关方造成巨大的损失,为给投资者提供足够的警讯,美国审计师早在20世纪30年代便开始以GCO的形式披露包括持续经营不确定性在内的不确定性事项。我国证券市场自1997年首次出现GCO以来,截至2008年已有600多例,目前该类审计意见仍呈逐年增加的趋势。GCO的初衷在于提请投资者对公司的持续经营不确定性事项予以格外的关注,从而更有效地向他们传递“红旗(Red Flag)”警讯。然而,在中国这样的新兴证券市场中,审计师是否有能力在帮助投资者评估公司持续经营不确定性方面充当重要的角色?这一直都是个有争议的问题。于是,一个重要的经验问题便是,在我国证券市场中GCO能否改善投资者对公司持续经营不确定性问题的评估?GCO能否在我国所特有的ST风险警示制度的基础上提供增量的决策有用性?为此,本文以股权分置改革前的1998~2003年间处于财务困境的我国上市公司为样本,采用价值相关性的研究方法经验地考察我国证券市...

厉国威 廖义刚 韩洪灵

一、引言

审计意见的决策有用性是资本市场效率的重要支撑因素,而持续经营不确定性审计意见(Going-Concern Opinion,以下简称“GCO”)是投资决策中所使用的最重要信息之一。由于公司退市或破产将对投资者和其他利益相关方造成巨大的损失,为给投资者提供足够的警讯,美国审计师早在20世纪30年代便开始以GCO的形式披露包括持续经营不确定性在内的不确定性事项。我国证券市场自1997年首次出现GCO以来,截至2008年已有600多例,目前该类审计意见仍呈逐年增加的趋势。GCO的初衷在于提请投资者对公司的持续经营不确定性事项予以格外的关注,从而更有效地向他们传递“红旗(Red Flag)”警讯。然而,在中国这样的新兴证券市场中,审计师是否有能力在帮助投资者评估公司持续经营不确定性方面充当重要的角色?这一直都是个有争议的问题。于是,一个重要的经验问题便是,在我国证券市场中GCO能否改善投资者对公司持续经营不确定性问题的评估?GCO能否在我国所特有的ST风险警示制度的基础上提供增量的决策有用性?为此,本文以股权分置改革前的1998~2003年间处于财务困境的我国上市公司为样本,采用价值相关性的研究方法经验地考察我国证券市场上GCO是否在ST警示制度的基础上具有增量的决策有用性,以为GCO的实践及其相关审计准则的发展提供依据。

二、制度背景与假设发展

(一)制度背景。

近年来,一些研究发现独立审计在证券市场中的作用与一国投资者法律保护程度等制度背景相关,例如Francis、Khurana and Pereira(2003)发现普通法系国家的公司对作为一种执行机制的独立审计的需求更高;Choi and Wong(2007)发现在法律制度较弱的国家,独立审计的治理功能更为重要,法律制度和独立审计的治理功能之间可能是一种替代关系;Francis and Wang(2008)发现公司盈余质量随着所在国投资者保护程度增强而提高,但这一关系仅在国际四大审计的公司中存在,而在非国际四大审计的公司中,盈余质量与公司所在国的投资者保护程度没有显著关系。这些研究都表明,独立审计能否积极发挥治理功能受一国制度环境的影响。

从审计技术上来说,独立审计发挥治理功能的途径主要是透过审计师出具的审计意见向利益相关者传递私有信息,因此审计意见的有用性是独立审计能否发挥治理功能的重要表征。陈信元、夏立军、林志伟(2009)以“盛润股份”连续15年获得非标准审计意见为例,分析了“非标”意见未能发挥公司治理功能的制度根源,发现独立审计之所以未能发挥治理功能,是因为审计师出具的“非标”意见未给公司及其内部人带来显著成本,而这又与市场价格机制、股权结构以及有效的监管和法律诉讼机制的缺失有关。然而,上述研究均未单独考察持续经营审计意见的有用性,如在“盛润股份”连续15年所获得的非标意见中,2001~2007年连续获取的就是持续经营审计意见。因此,有必要进一步结合我国制度背景专门探讨持续经营审计意见能否提供具有决策有用性的信息,发挥公司治理功能。

在市场竞争日益激烈的全球经济时代,企业面临着巨大的风险和不确定性,持续经营不确定性已是企业的常态。中国注册会计师协会于1999年首次发布了《独立审计具体准则第17号——持续经营》,该准则于2003年的7月被修订,并于2006年3月再次修订后发布《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》。持续经营审计准则要求注册会计师对被审计单位是否存在影响其持续经营能力的重大事项进行评估,在此基础上评估管理当局的改进计划,以最终确定对持续经营假设合理性并决定是否签发GCO。而另一方面,为抑制二级市场对存在持续经营不确定性的绩差公司股票的过度投机,1998年3月16日中国证监会颁布了《关于上市公司状况异常期间的股票特别处理方式的通知》,拉开了特别处理(Special Treatment,简称“ST”)制度的序幕,它是中国证券市场上对出现异常状况的上市公司所实施的一种特别风险警示制度。1998年4月颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所股票上市规则》规定,如果某上市公司出现财务状况或其他状况异常,投资者难以判定公司前景、权益可能受到损害,证券交易所有权对该公司股票交易实行ST。其中异常主要指两种情况:一是上市公司经审计连续两个会计年度的净利润均为负值,二是上市公司最近一个会计年度经审计的每股净资产低于股票面值。所以,ST的主要信息内涵是提请投资者对上市公司的持续经营不确定性予以特别的关注。

因此,在我国证券市场上,投资者拥有相互补充的两个关于公司持续经营不确定性的信息源:ST与GCO。这两个信息源在其信息形成过程中存在以下区别:①ST来源于监管层面,其判断的标准更为刚性(主要依据净利润和每股净资产指标这两个会计指标),这使得投资者可以提前从其他信息渠道部分地吸收ST的信息内涵;而GCO来源于外部审计师层面,它更多地涉及审计师的专业判断。②持续经营审计准则要求审计师设计专门的审计程序用以评估持续经营问题并综合在整个审计过程中的每一阶段所获得的证据来评估持续经营不确定性的严重程度,这使得审计师拥有更多的有关客户经营活动及未来不确定性的私有信息,审计师的GCO成为对持续经营不确定性问题的一种更为直接、更为明确且更为全面的表态。③GCO是审计师在考虑了公司管理层关于持续经营不确定性的改善计划之后出具的,而ST的发布则未将公司管理层关于持续经营不确定性的改善计划作为决策的依据(ST的取消也仅依据公司嗣后的财务结果),所以,审计师出具的GCO更有可能传递了其凭借长期客户关系所得到的有关公司持续经营不确定性状态的最新信息。

(二)假设发展。

GCO及其传递的关于持续经营不确定性的私有信息究竟通过何种机制影响投资者决策,从而影响股票价值的呢?我们可以借鉴Hayn(1995)关于亏损公司ERC偏低的理论分析。Hayn(1995)总结并检验了亏损公司ERC较低的五种假说。第一种假说假定当公司发生亏损时,股东有清算选择权时,假设清算价值大于公司盈利的未来折现值,那么股东将选择立即清算,从而降低了盈余的价值相关性;第二种假说认为,是针对高科技公司的,这类公司增长迅速,而且无形资产价值巨大,因此当前的亏损并不能真正反映公司的前景;第三种假说针对规模小的公司,认为亏损公司一般规模都比较小,从而承担的风险较大,因此投资者在评估未来盈余的现值时,会选择更高的折现率以求补偿过高的风险,由此也导致了股票价格和ERC的降低;第四种假说考虑会计程序的保守性,即很多时候只确认可能发生的损失而不确认可能发生的收益,导致会计盈余没有包含重要的决策信息,而给定市场有效,股价一般包含了所有公开信息,因此造成ERC较小;第五种假说认为亏损公司的盈利中包含太多暂时性因素,如会计上的巨额冲销,以及其他暂时性事项导致利润出现大幅波动,从而造成ERC较低。本研究的样本是财务困境公司,由于亏损公司和财务困境公司存在很多相似的特征,不少研究将亏损公司作为财务困境公司的一种替代(孟焰,袁淳,2005),因此,本文可以参照Hayn(1995)的假说展开分析。

假设财务困境公司股东更偏好于清算价值,那么财务困境公司的股价应与公司退出清算价值显著相关,但王震和刘力(2003)却发现,无论是ST公司或是非ST公司,其股价与退出清算价值均无显著相关性,说明在我国上市公司退出机制尚不健全的背景下,我国的股东,尤其是小股东显然不具备清算的选择权,退出清算价值对投资者而言没有太大的现实意义。因此,Hayn的第一种假说在我国并不适用。我国上市公司中高科技公司为数极少,本文所选择的财务困境样本中没有一家是高科技企业,因此,Hayn的第二种假说也同样不适用于本文。本文选取的是财务困境公司,而且其中包括了大量持续经营存在危机的公司,这显然难以用会计政策的保守性来解释盈余相关性低,这就排除了Hayn的第四种假设。最后,从本文的描述性统计可以看到,变量LNA的标准差小于1,表明本研究的样本公司之间的规模不存在显著差异,这就可以排除第三种假设。

最后,运用Hayn的第五个假说和Ohlson(1995)的净剩余收益模型,我们可以解析持续经营不确定性审计意见的价值相关性问题。Ohlson(1995)将企业权益的市场价值表示成权益当期账面价值与未来预期“超常”盈余现值的一个函数,超常盈余具体来说就是超过预期“正常”盈余的预期净收益,反映了市场价值与账面价值的背离,超常盈余的来源之一是企业产生正的净现值的投资能力。对于持续经营存在较大不确定性的公司而言,投资者获取未来持续经营不确定性的信息后,迟早会调低对公司未来超常盈余的估计,或者说由于这类公司存在较大的风险,投资者将调整未来超常盈利的折现率,从而造成公司股价的下调。

基于上文讨论,我们认为,如果审计师出具的GCO可以在ST的基础上进一步改善投资者对公司持续经营问题的评估并帮助他们验证从其他私有渠道所获取的类似信息的准确性,那么从而GCO能为投资者提供增量的决策有用性。决策有用性的一个重要度量方法便是信息的价值相关性,即某种信息与股票价格的关联性。按照Francis and Schipper(1999)的解释,可以用信息反映或汇总影响股票价格的信息的能力来衡量价值相关性,通常采用长时窗考察信息与股票价格或报酬之间的统计相关性。这种情况不需要证券市场一定是有效的,也不需要该种信息是影响股票价格的唯一信息源,也不需要该信息一定要先于其他信息被市场所知晓。在这种观念之下,如果审计师签发的GCO能够在ST信息的基础上向投资者提供关于公司未来持续经营能力的增量信息,那么不论公司是否处于ST板块,GCO都会导致投资者对公司给予更低的价值估计。籍此,我们提出:

假设1:在非ST公司中,给定其他条件相同,被出具GCO的公司具有更低的价值;在ST公司中,给定其他条件相同,被出具GCO的公司具有更低的价值。

此外,Beaver(1998)通过引入三个关键链建立了当前盈余与股票价格之间的逻辑联系,通过将盈余划分为暂时性盈余和永久性盈余可以进一步分析当前盈余与未来盈余的关系。如果有信息显示公司未来的持续经营能力存在一定程度的不确定性,市场将预期公司盈余的持续性降低,即未来盈余将下降,从而导致调低对股票价值的评估。在此意义上,如果审计师签发的GCO能在ST的基础上向投资者提供关于公司未来持续经营不确定性的增量信息,那么,不论公司是否处于ST板块,GCO都将降低投资者对公司未来盈余持续性的预期,导致被出具GCO的公司具有更低的盈余价值相关性。籍此,我们提出:

假设2:在非ST公司中,给定其他条件相同,被出具GCO的公司具有更低的盈余价值相关性;在ST公司中,给定其他条件相同,被出具GCO的公司具有更低的盈余价值相关性。

三、样本选择、研究方法与描述性统计

(一)样本选择。

20世纪90年代以来,国外许多关于GCO的研究选择财务困境公司作为研究样本。本文参照McKeown&Mutchler(1994)、Timothy(1998)、Carcello et al(2000)等人对财务困境公司的定义,将满足以下特征之一的公司划归为财务困境公司:①经营活动现金净流量为负;②净营运资本为负;③营业利润为负;④留存收益为负。从CSMAR数据库中选取1998~2003年所有A股上市公司,总共有6376个观察值。经过筛选,共2844个观察值符合上述条件,占全部A股公司观察值的44.6%。由于我们在进行回归分析时,某些变量需要运用到前一年的数据,因此,从中剔除了缺乏上年数据的117个观察值,最终财务困境公司观察值为2727个,其中208个观察值被出具GCO,占财务困境公司观察值的7.63%。这208个被出具GCO的观察值占这6年间全部GCO的93.7%,这表明我们选择财务困境观察值的标准基本是恰当的。

为检验本文的假设,进一步将上述财务困境公司分为ST族与非ST族两个子样本分别进行回归分析。2727个观察值中非ST族样本有2380个,ST族样本有347个。需要指出的是,将总样本区分为ST与非ST样本,除了便于检验本文的研究假设外,另一个重要考虑是两类公司涨跌停板的幅度不同,非ST公司涨跌停板的幅度为10%,而ST公司为5%,如果不将两类样本分别回归,可能会对本文的研究结果产生较大的影响。本研究使用的数据均直接来自于CSMAR数据库,数据分析软件为SPSS11.0。

(二)研究方法。

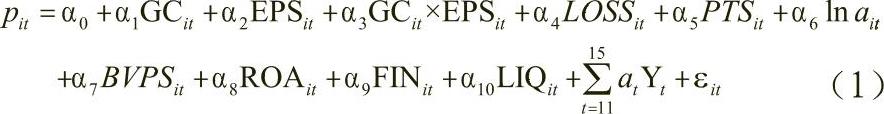

已有的价值相关性研究文献所采用的模型主要有价格模型和收益模型。在价格模型下,当前的股票价格反映的是累积的信息,通过价格模型得出的盈利反应系数将是真实系数的无偏估计量(Kothari&Zimmerman,1995)。基于此,本文分别对ST与非ST族样本采用以下修正的Ohlson(1995)估价模型检验GCO的价值相关性以及被出具GCO的公司的盈余价值相关性,同时使用回报模型进行稳健检验。

(三)描述性统计与均值差异T检验。

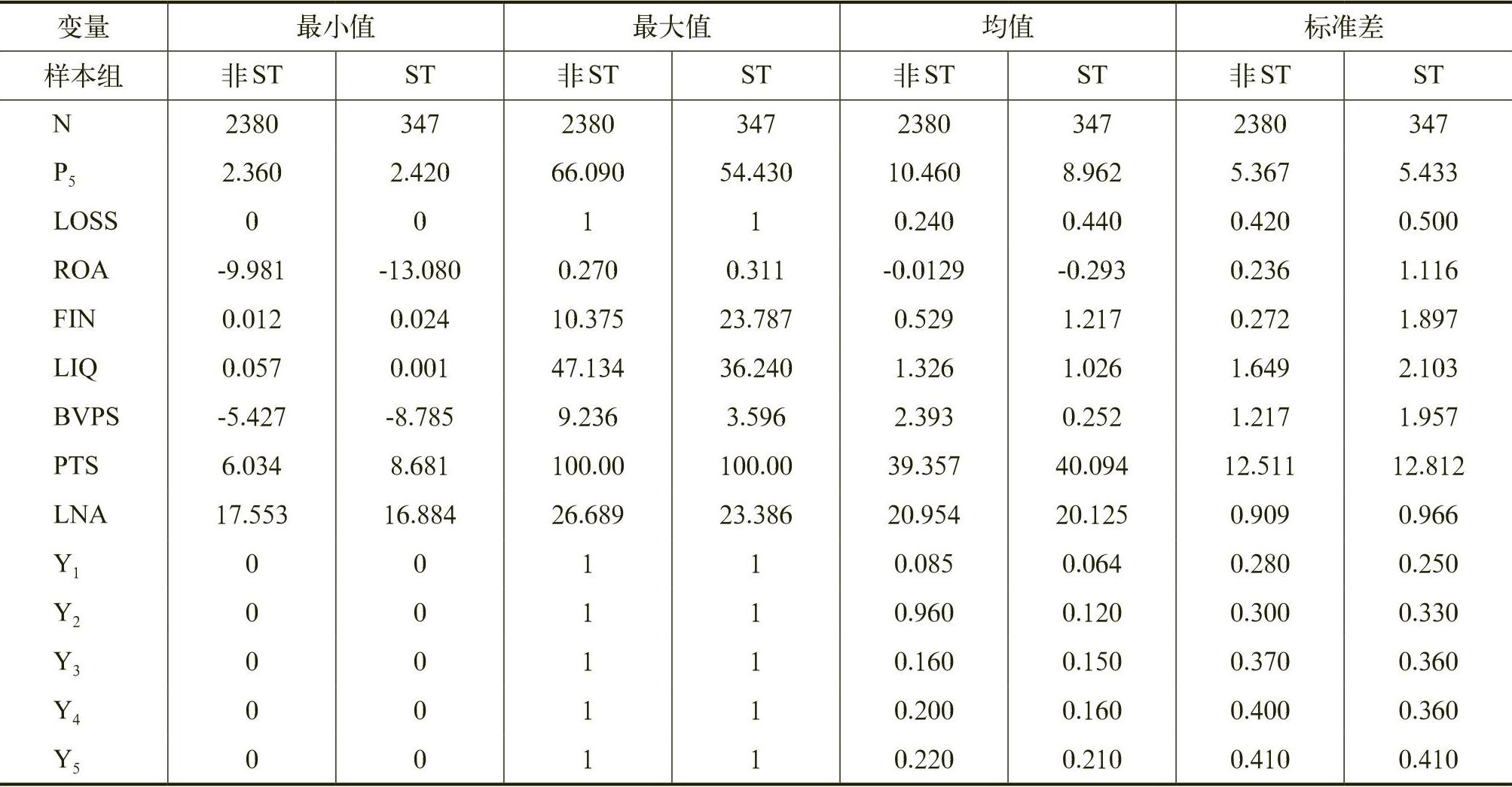

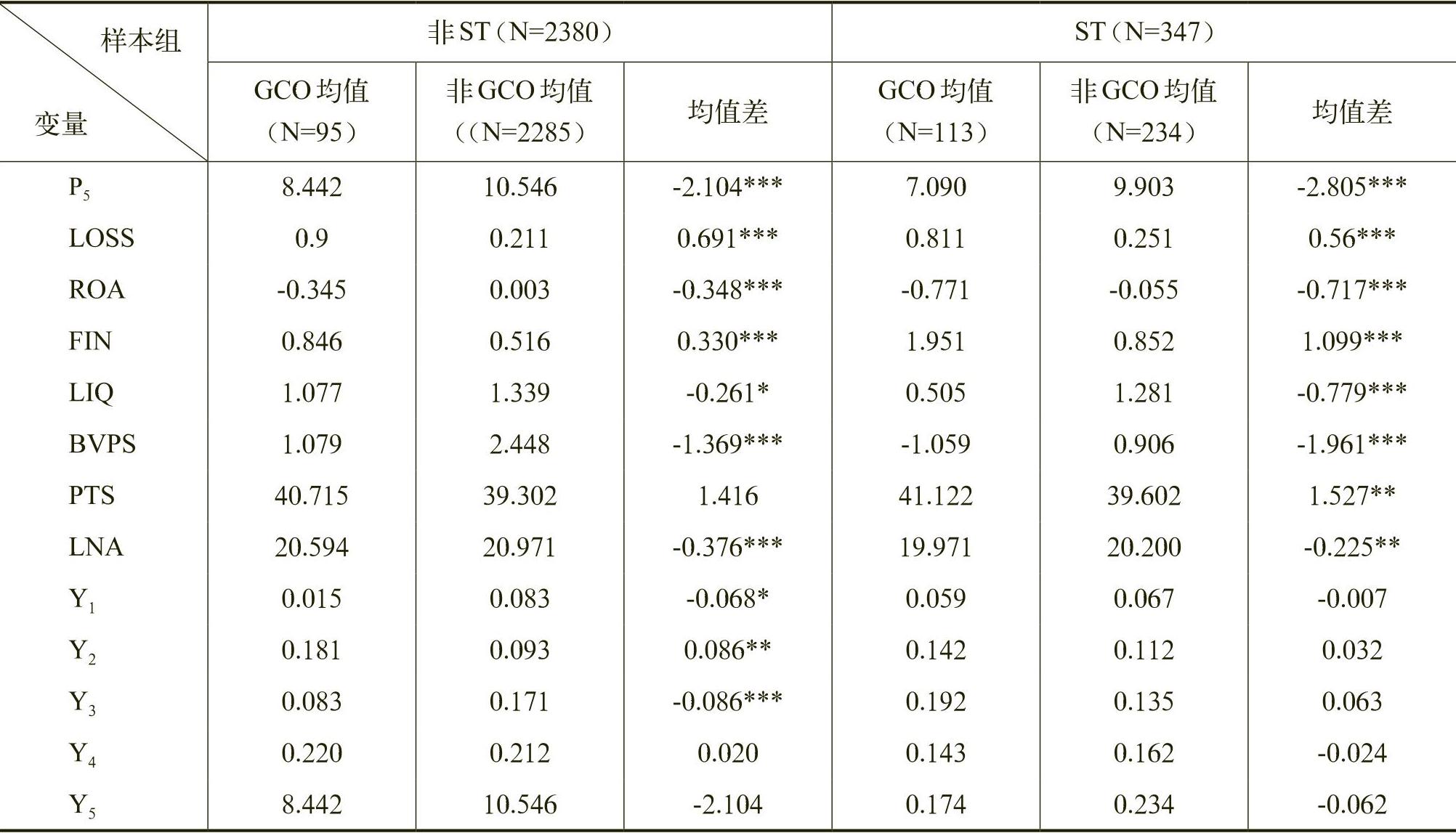

表1是ST样本与非ST样本主要变量的描述性统计,表2分别列示了在ST与非ST样本中GCO公司与非GCO公司之间主要变量均值差异的T检验结果。检验结果表明,在ST样本中,相对于非GCO公司,GCO公司的股票价格更低、更多地发生亏损、更低的资产报酬率、更高的负债程度、更低的流动比率、更大的流通股比例、更低的每股账面净资产也以及更小的规模。在非ST样本中,GCO与非GCO公司之间除了变量PTS的差异不显著外,其他变量的检验结果与ST样本一致。因此,均值T检验结果表明,被出具GCO的公司,其主要财务指标均差于未被出具GCO的公司,初步表明GCO对投资者评估公司的持续经营不确定性具有增量的决策有用性。

表1 非ST与ST样本主要变量的描述性统计

表1 非ST与ST样本主要变量的描述性统计 表2 价格模型主要变量均值差异t检验

注:***表示在0.01水平上显著;**表示在0.05水平上显著;*表示在0.1的水平上显著。

表2 价格模型主要变量均值差异t检验

注:***表示在0.01水平上显著;**表示在0.05水平上显著;*表示在0.1的水平上显著。

四、经验结果

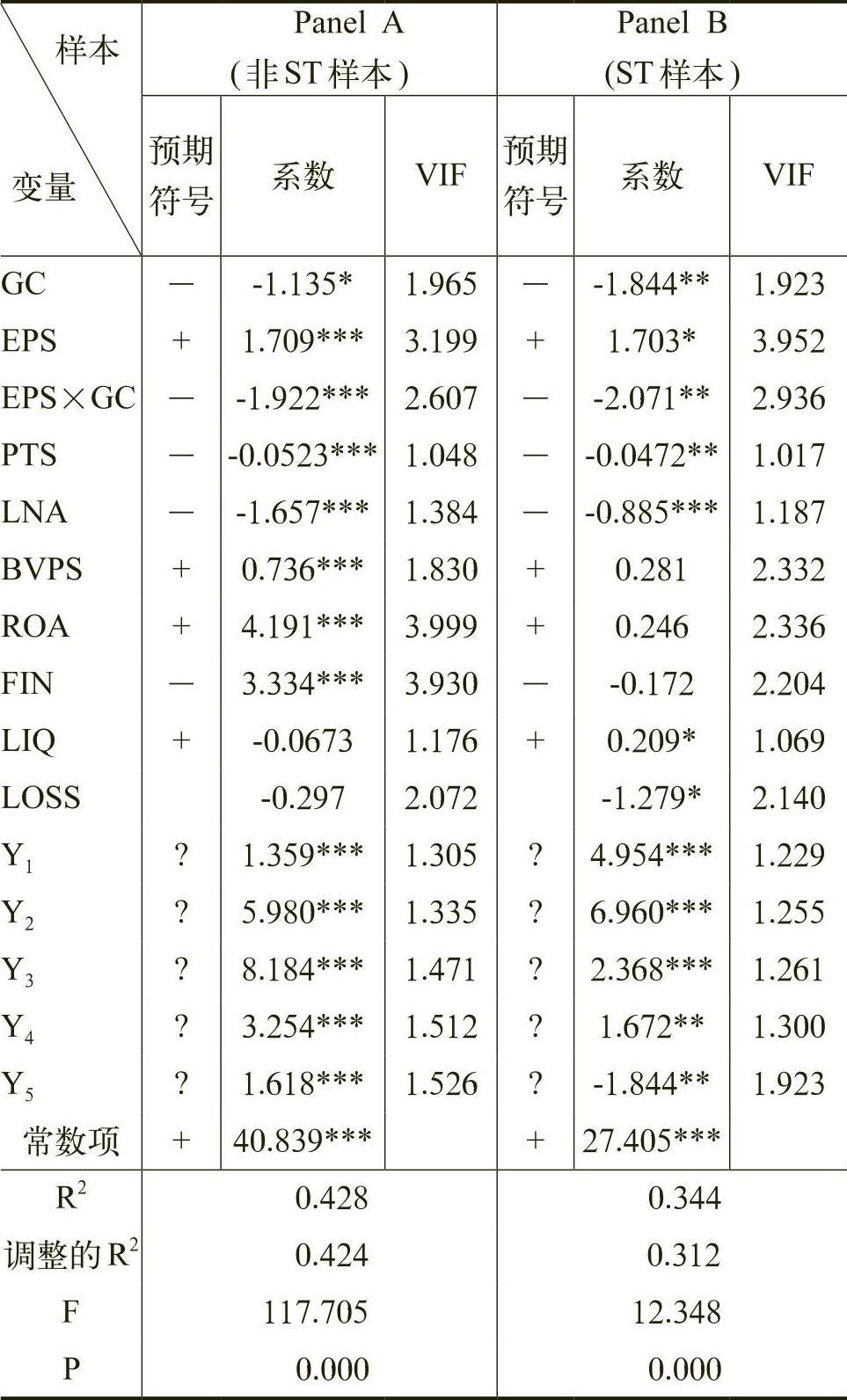

表3的Panel A和Panel B分别列示了价格模型对非ST样本和ST样本的回归结果。从表3可以看到,变量GC在Panel A上的系数在10%水平上显著为负,在Panel B上的系数在5%水平上显著为负。这表明,不论公司是否已经处于ST板块,GCO都会促使投资者进一步降低对公司的价值认定,因此假设1得到支持。表3的结果还显示,变量EPS×GC在Panel A和Panel B上的系数分别在1%和5%的水平上显著为负。这表明,不论公司是否处于ST板块,GCO都将降低投资者对公司未来盈余持续性的预期,从而导致被出具GCO的公司具有更低的盈余价值相关性。这两项结果的综合意味着,在我国证券市场中GCO能在ST的基础上进一步改善投资者对公司持续经营不确定性问题的评估,GCO能在我国所特有的ST风险警示制度的基础上提供增量的决策有用性。此外,控制变量PTS、LNA、BVPS、ROA、FIN的系数符号均与预期相符,且在0.01的水平上显著。上述变量的VIF均小于4,说明自变量之间不存在严重的共线性问题。

表3 价格模型对非ST与ST样本的回归结果

注:***表示在0.01水平上显著;**表示在0.05水平上显著;*表示在0.1的水平上显著.

表3 价格模型对非ST与ST样本的回归结果

注:***表示在0.01水平上显著;**表示在0.05水平上显著;*表示在0.1的水平上显著.

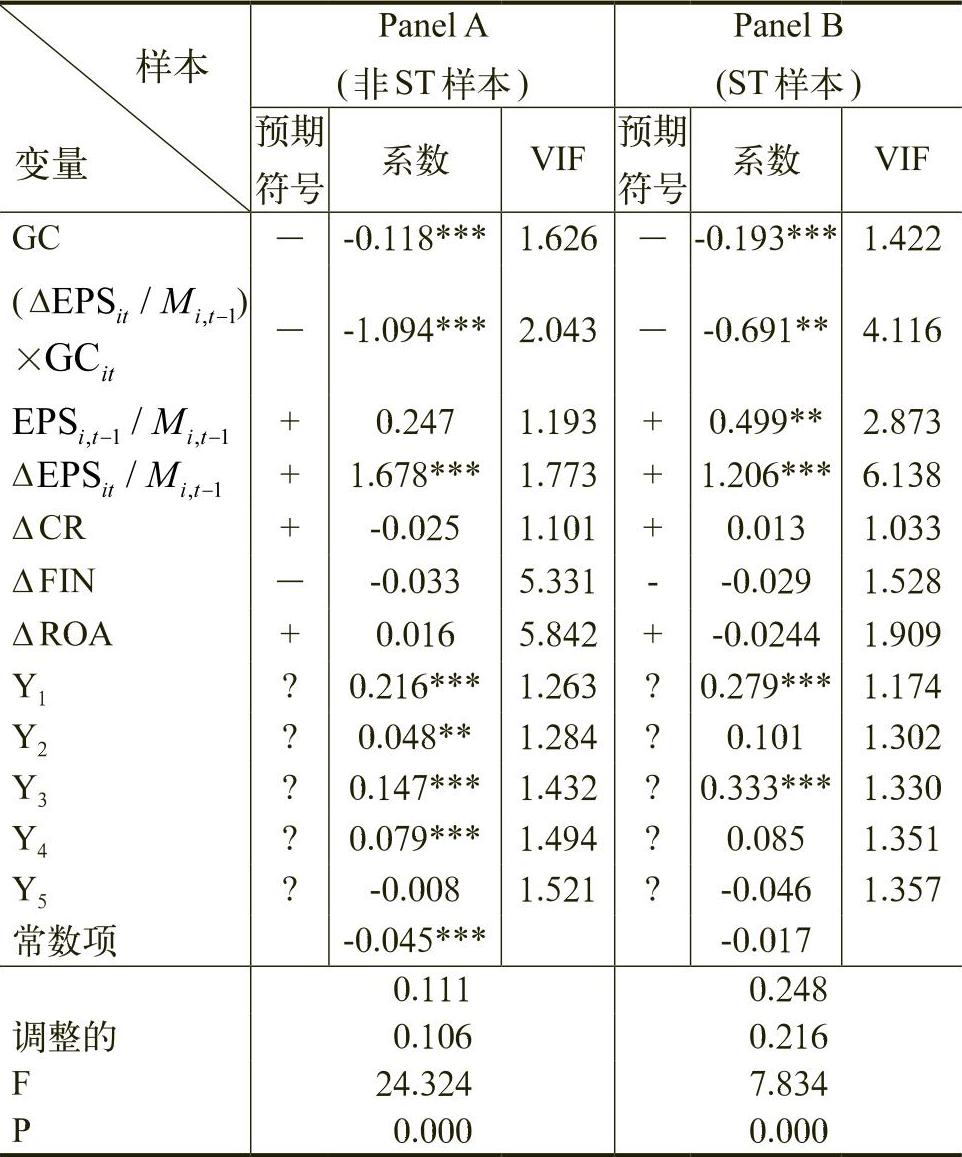

五、稳健性检验

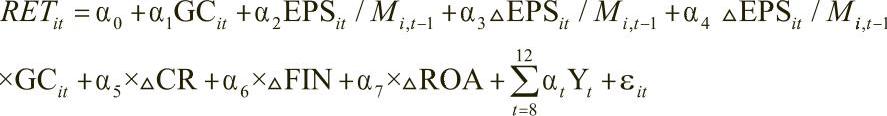

为了深化研究结论的可靠性,本文进一步使用Easton&Harris(1991)的回报模型进行稳健性测试:

表4 回报模型主要变量均值差异t检验

注:***表示在0.01水平上显著;**表示在0.05水平上显著;*表示在0.1的水平上显著。

表4 回报模型主要变量均值差异t检验

注:***表示在0.01水平上显著;**表示在0.05水平上显著;*表示在0.1的水平上显著。

表5 回报模型对非ST与ST样本的回归结果

注:***表示在0.01水平上显著;**表示在0.05水平上显著;*表示在0.1的水平上显著。

表5 回报模型对非ST与ST样本的回归结果

注:***表示在0.01水平上显著;**表示在0.05水平上显著;*表示在0.1的水平上显著。

六、结论与政策含义

近年来,学术界不断证明了独立审计在证券市场中的作用与一国投资者法律保护程度等制度背景相关,如Francis、Khurana and Pereira(2003)发现普通法系国家的公司对作为一种执行机制的独立审计的需求更高;Choi and Wong(2007)发现在法律制度较弱的国家,独立审计的治理功能更为重要,法律制度和独立审计的治理功能之间可能是一种替代关系;Francis and Wang(2008)发现公司盈余质量随着所在国投资者保护程度增强而提高,但这一关系仅在国际四大审计的公司中存在,而在非国际四大审计的公司中,盈余质量与公司所在国的投资者保护程度没有显著关系。陈信元、夏立军、林志伟(2009)以“盛润股份”连续15年获得非标准审计意见为例,分析了“非标”意见未能发挥公司治理功能的制度根源,发现独立审计之所以未能发挥治理功能,是因为审计师出具的“非标”意见未给公司及其内部人带来显著成本,而这又与市场价格机制、股权结构以及有效的监管和法律诉讼机制的缺失有关。

从某种意义上说,独立审计发挥治理功能的途径主要是透过审计师出具的审计意见向利益相关者传递私有信息,因此,审计意见的有用性是独立审计能否发挥治理功能的重要表征。然而,上述研究均未单独考察审计意见尤其是持续经营审计意见的有用性,事实上在“盛润股份”连续15年所获得的非标意见中,2001~2007年连续获取的就是持续经营审计意见。尤其是自1997年出现第一例持续经营审计意见以来,我国资本市场上的持续经营审计意见呈显著上升趋势。截至2008年,我国上市公司的审计报告中累计有603份明确提及了持续经营不确定性问题,占全部非标意见的35.53%,其中2008年持续经营审计意见占当年非标意见的比例高达80%。由此可见,持续经营审计意见正日益成为中国资本市场值得关注的一个重要现象。因此,研讨在我国特殊的制度背景下持续经营审计意见能否发挥公司治理功能就成为了一个很有意义的话题。然而,与国外证券市场不同,我国证券市场上的投资者拥有相互补充的两个关于公司持续经营不确定性的信息源:ST与GCO。目前,ST制度对公司持续经营不确定性的警示作用已得到经验证据的支持(王震等,2002;唐齐鸣等,2006;张建华等,2006)。

本文以1998~2003年间处于财务困境的我国上市公司为样本,分别采用价格模型和回报模型对GCO的价值相关性和被出具GCO公司的盈余价值相关性进行了经验考察。研究发现,不论公司是否已经被ST,GCO都会促使投资者进一步降低对公司的价值认定和导致公司更低的盈余价值相关性。这一经验结果意味着,在我国证券市场中GCO能在ST的基础上进一步改善投资者对公司持续经营不确定性风险的评估,GCO能在我国所特有的ST风险警示制度的基础上提供增量的决策有用性。

(《中国工业经济》2010年第2期 略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号