当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2010年卷 > 中国会计年鉴2010年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2010年卷 > 中国会计年鉴2010年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

方军雄

一、引言

上市公司高级管理人员(以下简称“高管”)的薪酬一直备受社会的关注(杜胜利、翟艳玲,2005;卢锐,2007)。以2008年中国平安“高管天价薪酬”事件为导火索,随着全球金融危机的深化、蔓延,社会公众对高管薪酬的质疑声愈演愈烈,甚至有人建议对上市公司高管超高的薪酬做出法律限制。总结起来,公众质疑的核心在于高管的薪酬是否与公司绩效相匹配。早期的国内研究(李增泉,2000;魏刚,2000)并没有发现高管薪酬与公司绩效显著相关,相反,高管薪酬更多地由公司规模以及所在地区所决定。但是张俊瑞等(2003)、杜胜利等(2005)、杜兴强等(2007)却得出了高管薪酬与绩效显著正相关的发现。导致现有研究结果不一致的原因除了研究方法差异之外,还包括样本期间的不同。同时,考虑到现有研究的样本期间基本为2003年之前,而2003年之后我国在企业薪酬制度方面出台了许多新政策,例如2004年国资委颁布《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》,2006年1月和8月国资委和财政部分别联合下发《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》和《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》,基于更大...

方军雄

一、引言

上市公司高级管理人员(以下简称“高管”)的薪酬一直备受社会的关注(杜胜利、翟艳玲,2005;卢锐,2007)。以2008年中国平安“高管天价薪酬”事件为导火索,随着全球金融危机的深化、蔓延,社会公众对高管薪酬的质疑声愈演愈烈,甚至有人建议对上市公司高管超高的薪酬做出法律限制。总结起来,公众质疑的核心在于高管的薪酬是否与公司绩效相匹配。早期的国内研究(李增泉,2000;魏刚,2000)并没有发现高管薪酬与公司绩效显著相关,相反,高管薪酬更多地由公司规模以及所在地区所决定。但是张俊瑞等(2003)、杜胜利等(2005)、杜兴强等(2007)却得出了高管薪酬与绩效显著正相关的发现。导致现有研究结果不一致的原因除了研究方法差异之外,还包括样本期间的不同。同时,考虑到现有研究的样本期间基本为2003年之前,而2003年之后我国在企业薪酬制度方面出台了许多新政策,例如2004年国资委颁布《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》,2006年1月和8月国资委和财政部分别联合下发《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》和《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》,基于更大范围、更新样本的实证研究就成为必要。

此外,国外文献发现高管的薪酬存在粘性的特征(Jackson et al.,2008),即高管薪酬在业绩上升时的边际增加量大于业绩下降时的边际减少量,例如Gaver&Gaver(1998)发现美国上市公司CEO在业绩增长时获得了额外的奖金,业绩下降时却没有丝毫的惩罚。高管薪酬的这种粘性特征,在金融危机时更容易激起社会公众的质疑。虽然个案表明,我国上市公司业绩的下降/亏损并没有导致高管薪酬的下降,但是我们并不清楚我国上市公司高管的薪酬整体上是否存在粘性特征。而且,我们也不清楚股权性质以及董事会的独立性是否对公司高管薪酬粘性产生影响。

基于此,本文选取2001—2007年上市公司作为样本更全面地考察公司高管薪酬与业绩的敏感性;然后,进一步研究我国上市公司高管薪酬是否存在粘性的特征。

二、制度背景与理论分析

剩余控制权和剩余索取权的分离,以及信息分布的不对称,衍生出了现代企业的委托代理问题(Berle&Means,1932;Fama&Jensen,1983)。委托代理所可能带来的经理偷懒(亚当·斯密,1776)、投资过度Π不足(Holmstrong &Weiss,1985;Jensen,1993;辛清泉等,2007)、无效率的并购(张鸣、郭思永,2007)等都可能导致股东财富的损失,为此各种旨在降低委托代理成本的治理机制相继出现,设计良好的经理薪酬契约被认为是实现经理人目标和股东目标兼容的主要机制之一(Jensen&Meckling,1976;Jensen&Murphy,1990)。如果股东拥有关于经理活动和投资机会的完全信息,他们就可以根据经理的努力程度执行薪酬契约,但信息的不对称使得基于经理努力的薪酬契约事实上不可行。这样,把薪酬与业绩相挂钩的业绩型薪酬就成为次优的选择(Jensen&Murphy,1990),业绩型薪酬将促使经理在追求个人报酬最大化的同时实现公司业绩、股东财富的最大化。国外大量文献证实了上市公司总经理的报酬与公司业绩存在显著的正相关关系(Murphy,1985;Lambert et al.,1987;Sloan,1993;Core et al., 1999;Leone et al.,2006;Jackson et al.,2008),这一定程度说明其经理薪酬制度的合理性。不过,Jensen&Murphy(1990)认为,美国公司高管薪酬与业绩虽然统计上显著相关,但是经济影响却很微弱而且呈现下降的趋势。这表明美国的高管薪酬契约依然苍白无力,部分原因是来自社会公众的隐性管制。因此,在既定的隐性管制的背景下如何改善高管薪酬的业绩敏感性依然是研究者和政策制定者的严峻挑战。

自20世纪80年代以来,伴随着国有企业改革的启动和深入,虽然依然受到政府较多的行政管制,但是我国经理人市场开始逐步形成(陈冬华等,2005)。与此相适应,国有企业薪酬制度也逐步引入市场化因素从而具有了业绩型薪酬的特征(辛清泉等,2007)。例如我国各级国有资产管理委员会都制定和颁布了所管辖的国有企业负责人的《薪酬管理暂行办法》和《业绩考核暂行办法》,规定国企高管的薪酬由基薪、绩效薪金和中长期激励单元构成。基薪主要根据企业经营规模、经营管理难度、所承担的战略责任和所在地区企业平均工资、所在行业平均工资、本企业平均工资等因素综合确定,基薪按月发放。绩效薪金和中长期激励单元与经营业绩考核结果挂钩,以基薪为基数,根据企业年度经营业绩考核级别及考核分数确定。暂行办法明确了负责人的薪酬必须与业绩考核结果挂钩。

虽然行政干预的存在使得国有企业承担着诸如扩大就业等政策性目标,导致国有企业经营绩效和企业负责人的努力和才能之间的因果关系模糊,从而可能削弱以业绩为基础的薪酬机制的有效性(陈冬华等,2005),但是国有企业经理人员依然可能高度关注企业的经营绩效,因为其个人的薪酬、职位的升迁甚至职位的安全,不仅取决于是否有助于当地政府政治目标的实现,而且取决于其所经营企业的绩效(薛云奎等,2007)。经营业绩的下滑会导致企业高管的更换(龚玉池,2001;朱红军,2004),而且随着市场化改革的深入、政府对国有企业管制的放松以及企业经理自主权的扩大,经营绩效在国有企业经理人升迁、报酬方面的重要性日显突出。

早期的国内研究(李增泉,2000;魏刚,2000)并没有发现高管薪酬与公司绩效显著相关,相反,高管的薪酬更多地由公司规模以及所在地区决定。他们的研究仅考察首次披露高管薪酬的1998年年度数据,信息披露的不规范可能导致结果的偏差。此外,大股东与上市公司在“人员、资产、财务”三个方面尚未理顺也影响了高管报酬与业绩的关系。随后,张俊瑞等(2003)选取2001年上市公司高管薪酬信息,杜胜利、翟艳玲(2005)截取2002年数据,杜兴强、王丽华(2007)选择1999-2003年共5年的数据所进行的研究发现,上市公司高管的薪酬与绩效显著正相关。截至2003年,虽然我国上市公司经理薪酬水平不高,薪酬结构单一,但与业绩关联的薪酬分配制度化和动态化进程加深,相当数量的公司薪酬中与绩效关联的比例超过50%(李维安、张国萍,2005)。这说明,我国上市公司已经逐步建立起基于业绩的薪酬制度。

不过,基于业绩的薪酬制度下所建立的高管薪酬与公司经营绩效的敏感性,并不意味着薪酬变动与业绩变动是同幅度的,即公司业绩增长与业绩下降时业绩对薪酬的影响可能存在差异。从经理个人效用的角度出发,货币薪酬属于管理学家赫兹伯格所谓的“保健”因素——得到满足时不会产生显著激励作用,但得不到满足时却会对个人产生显著负面影响。换言之,损失一块钱带来的负效用显著超过增加一块钱所带来的正效用。因此,公司管理人员通常不愿降低自身的薪酬(孙铮、刘浩,2004)。而且,薪酬的下降通常意味着个人实际地位的下降、社会影响力的削弱,这会给经理市场传递负面信号导致其市场价值的下降。因此,出于个人声誉和未来职业生涯的考虑,高管更加不愿意接受薪酬的下降(Jensen&Murphy,1990),例如美国《福布斯》杂志披露的对总经理1974-1986年年度薪水的调查发现,13年间仅有3218%的总经理薪水有所下降。从制定高管薪酬的董事会来看,他们的行为容易受到经理的影响,对其是否履行忠实义务判断的困难更加剧了其迁就高管的可能(李建伟,2008)。而且具体到中国,作为所有权代理人的国有企业主管部门具有“奖优不惩劣”的倾向。例如国资委2007年在结合中央企业负责人2004—2006年薪酬管理实际的基础上,对其2007—2009年第二业绩考核任期薪酬管理提出意见“……(四)企业负责人薪酬增长与企业效益增长相一致。企业效益下降,企业负责人年度薪酬不得增长,并视效益降幅适当调减;企业负责人年度薪酬增长幅度不得高于本企业效益增长幅度……”当公司业绩增长时,高管获得同比例甚至更高比例的增长是理所当然的,而当公司业绩出现下滑时,高管面临的可能仅仅是薪酬不得增长,调减的概率很小,而且要视不同情况适当进行。同时,剩余索取权与控制权的分离使得高管事实上掌握着薪酬的决定过程,从而使高管薪酬的确定具有关联交易的特征(Hallock,1997;李建伟,2008),而这种特征在地方政府控制的国有上市公司中更加明显。由于我国上市公司制度中的先天缺陷,高管控制权缺少有效的监督和制约,在许多国有企业转制的公司中,总经理由控股股东单位委派,且大多数总经理同时兼任董事长,形成了高管自己聘用自己、自己监督自己的局面,这样,高管薪酬的制定和实施过程通常受控于企业高管,加上信息披露的不透明,加剧了高管薪酬粘性发生的可能(王克敏、王志超,2007;王宏,2008)。

此外,从事后看,当公司经营绩效出现上升时,高管更多地将其归功于个人的努力,在公司/股东财富获得更大增加时赋予经理薪酬的增长的方案也容易得到董事会和股东大会的认可和批准。相反,当公司业绩出现下滑时,削减高管薪酬的举措却常常遇到阻碍,而且公司高管常常会提出诸如成本上升、竞争加剧等外部因素,将业绩下滑归结为外部环境恶化等原因以解脱责任。例如,2006年几乎所有航空公司在其年报中都将亏损的原因归结为燃油上涨、竞争恶化等。具体到国有企业,行政干预的存在使得经营性亏损与政策性亏损难以区分(林毅夫等,2004),这进一步加剧了业绩下滑时削减高管薪酬的难度。这样,在高管薪酬的事实决定上自然容易出现奖优不惩劣的状况,出现业绩上升时薪酬增加幅度高于业绩下滑时薪酬减少幅度的现象,即高管薪酬呈现粘性特征。综上,得到如下假设:

假设1在其他条件一定的情况下,上市公司高管薪酬与公司经营绩效正相关。

假设2在其他条件一定的情况下,上市公司高管薪酬呈现粘性的特征,即业绩上升时薪酬的增加幅度显著高于业绩下降时薪酬的减少幅度。

三、研究设计与样本选择

(一)研究设计。

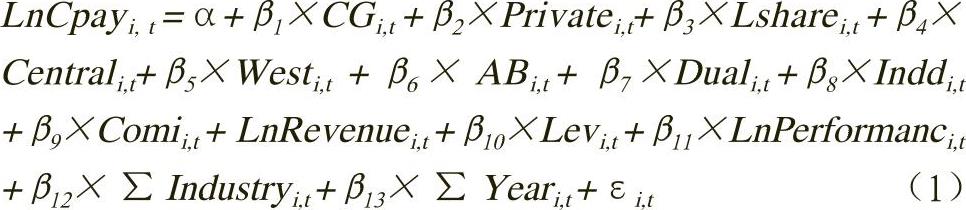

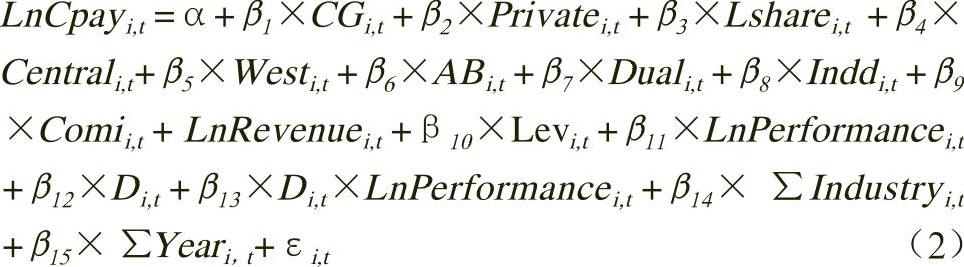

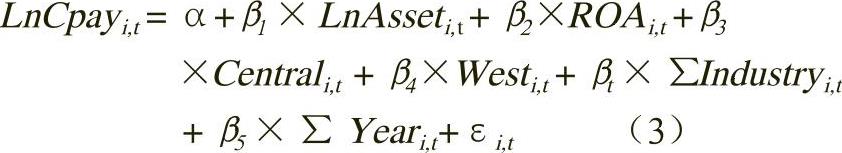

借鉴现有文献(Leone et al.,2006;辛清泉等,2007)的作法,对研究变量高管薪酬和经营绩效取自然对数,以考察高管与业绩之间的敏感性关系,完整的回归模型如下:

高管薪酬业绩敏感性模型:

高管薪酬粘性模型:

其中,因变量:高管薪酬Cpayi,t。薪酬主要包括货币薪酬和股权激励两部分,但是由于我国股权激励计划实施较晚,持股比例低、零持股的现象较为普遍(李增泉,2000;魏刚,2000),而且根据公开数据很难识别哪些股票是自购哪些是奖励的,因此我们借鉴现有文献(陈震,2006;卢锐,2007;辛清泉等,2007;王克敏、王志超,2007)的作法,选择上市公司年报中披露的“薪酬最高的前三位董事”作为“高管”,取其平均薪酬的自然对数作为高管薪酬的衡量指标。在稳健检验部分,我们还选取“薪酬最高的前三位高级管理人员”作为高管进行了研究。

(二)数据来源与描述性统计。

本研究中的高管薪酬数据、公司治理数据和财务数据主要来自深圳国泰安信息技术有限公司开发的中国股票市场研究数据库(CSMAR)以及万德(Wind)公司提供的数据库,并抽样与上市公司公布的年度报告进行核对和更正。

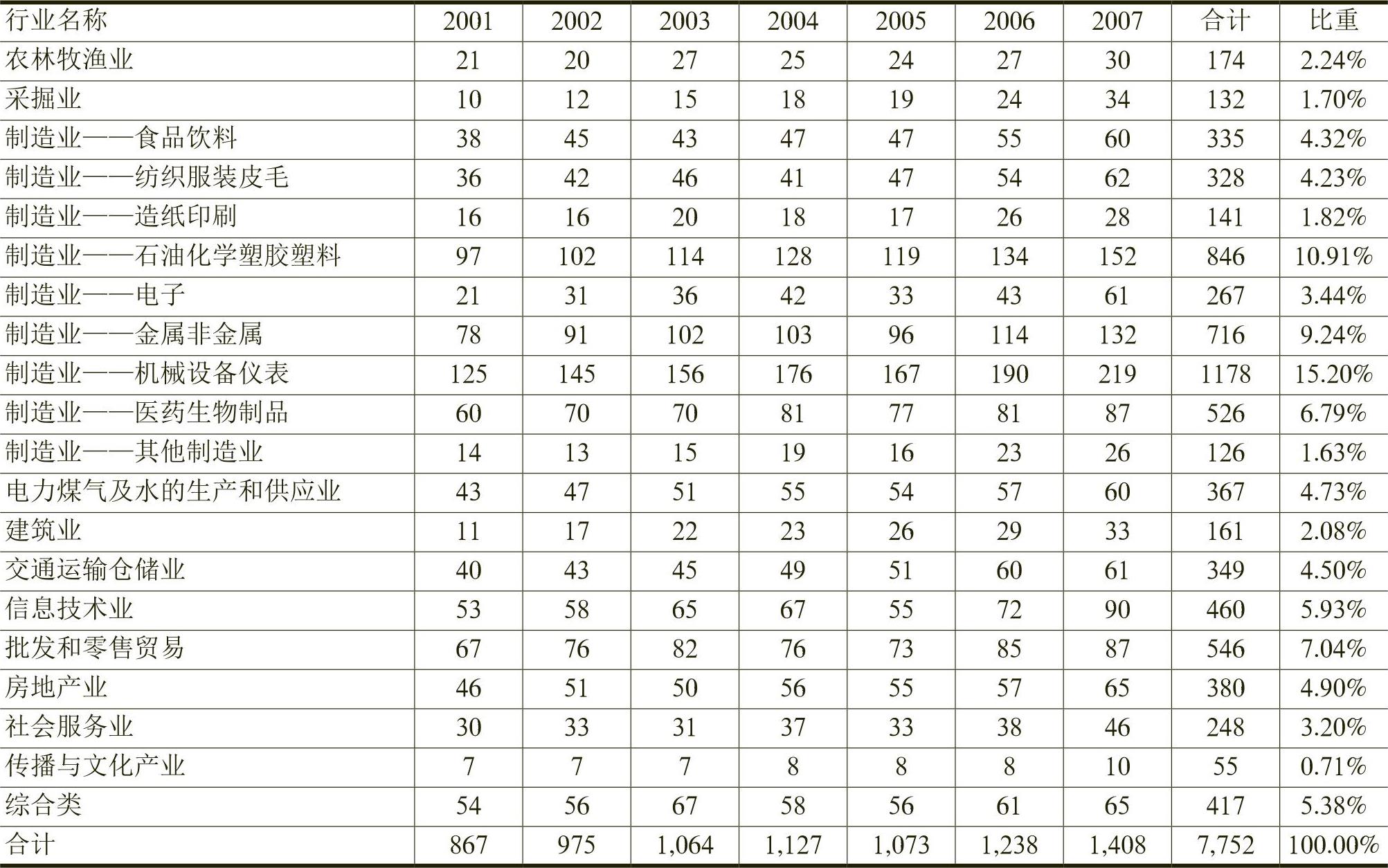

鉴于上市公司高管薪酬信息披露从2001年开始逐渐规范,本文选取沪深两市2001—2007年共7年的所有A股公司作为研究的初始样本,然后逐步按照如下标准加以剔除:属于金融行业的上市公司、高管薪酬数据缺失的上市公司、当年发生亏损的上市公司。其他相关数据缺失的公司。最后共得到7752个样本公司。表1列示的是研究样本的年度和行业分布情况。

表2显示,2001—2007年期间我国上市公司高管平均年薪为201473元,这显著高于1998年首次公布薪酬时的状况(平均年薪为4.09万元,见李增泉(2000)),这得益于我国经济的增长以及薪酬制度的改革。不过公司之间的差异依然很大,标准差达到242519.06,最高的高管年薪为542万元(万科2007年),最低的为4000元(同达创业2004年)。同期,公司的净利润平均为191792345.5元,扣除非经常性损益之后的净利润也达到162321922.2元,公司高管平均薪酬为净利润的0.105%,为扣除非经常性损益后的净利润的0.124%。中部和西部上市公司的比重合计为40%,90%的上市公司已经实现了两职分离,47%的公司在董事会下建立了薪酬委员会,独立董事的比重也平均达到29.22%,基本达到了证监会发布的《上市公司治理准则》关于建立独立董事的要求。

表1 研究样本的年度和行业分布

注:行业按照证监会2001年颁布的分类标准(除了制造业按照二级明细划分为小类之外,其中,木材家具制造业(C-C2)公司数较少,我们把它划归为其他制造业,其他行业以大类划分)。

表1 研究样本的年度和行业分布

注:行业按照证监会2001年颁布的分类标准(除了制造业按照二级明细划分为小类之外,其中,木材家具制造业(C-C2)公司数较少,我们把它划归为其他制造业,其他行业以大类划分)。

表2 研究变量描述性统计结果

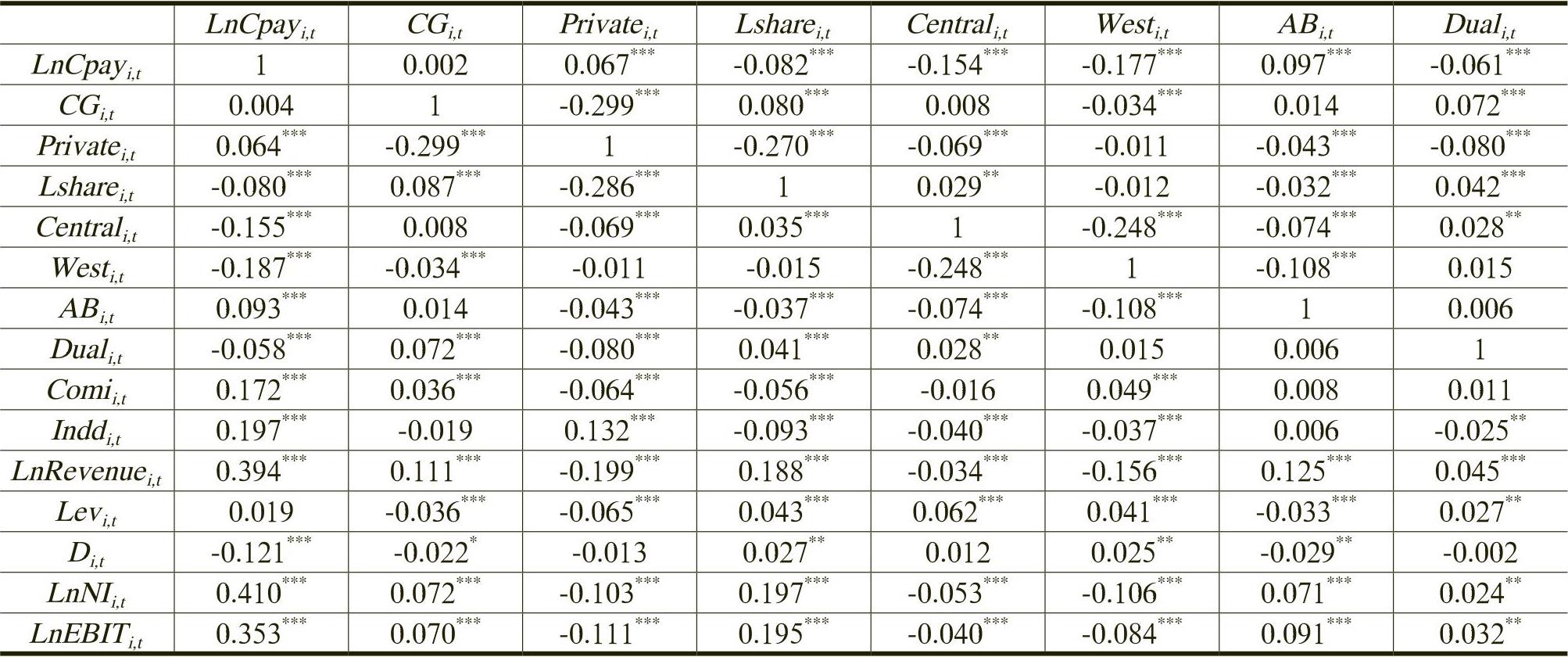

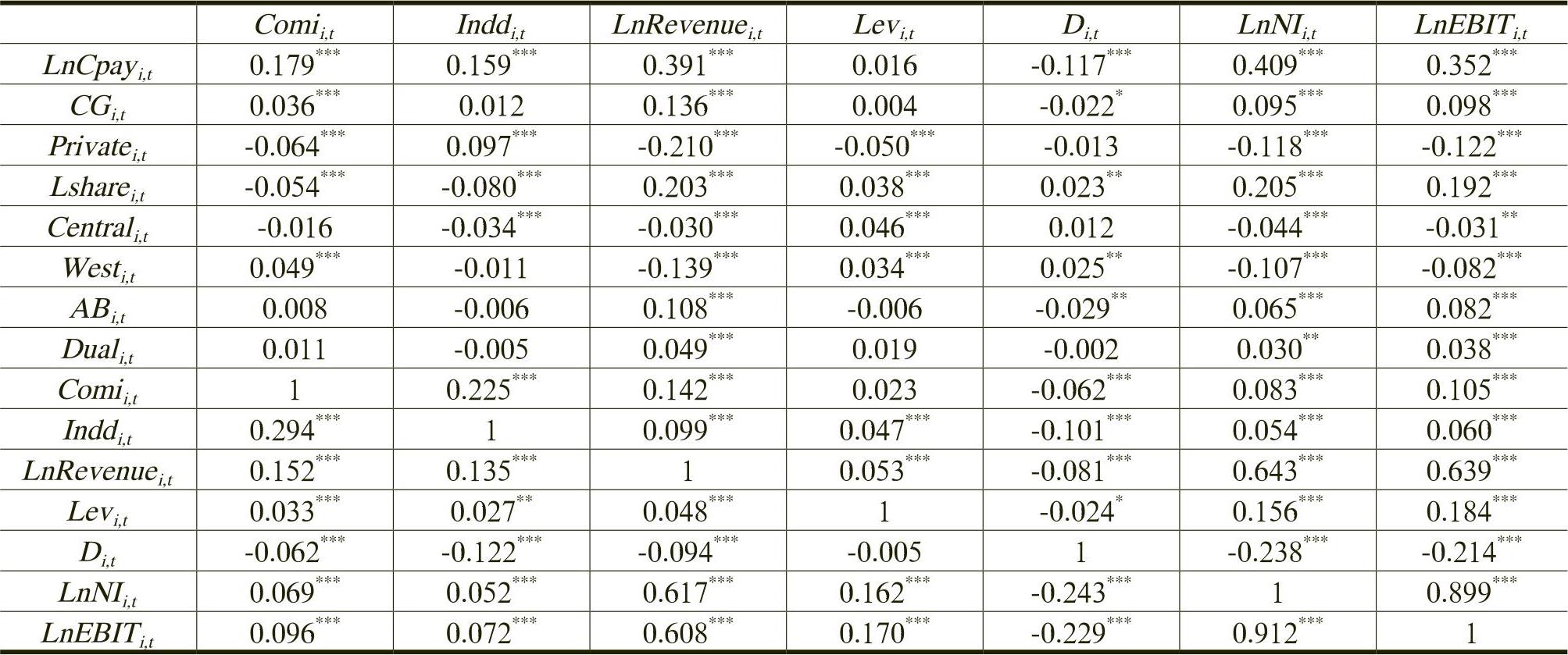

表2 研究变量描述性统计结果 表3 研究变量相关系数矩阵

表3 研究变量相关系数矩阵 续表3

注:(系数“1”)右上部分为Pearson检验结果,(系数“1”)左下部分为Spearman检验结果。*、**、***分别表示0.10、0.05和0.01的显著水平(双尾检验,以下各表同)。

续表3

注:(系数“1”)右上部分为Pearson检验结果,(系数“1”)左下部分为Spearman检验结果。*、**、***分别表示0.10、0.05和0.01的显著水平(双尾检验,以下各表同)。

表3列示的是研究变量之间的相关系数。我们发现,高管薪酬变量与公司股权特征、董事会特征和区域特征显著相关,总体上,民营公司的高管具有更高的薪酬,而更高的大股东持股比例意味着更少的高管薪酬,董事会聘任更多的独立董事以及设立薪酬委员会有助于高管薪酬的提高,而两权分离却导致高管薪酬的下降,中西部地区的高管领取更低的薪酬。同时,与业绩型薪酬机制相一致,上市公司高管的薪酬与公司的绩效显著正相关,良好的经营业绩意味着更高的薪酬,而业绩的下降与较低的薪酬相关联。但是,我们也发现,绩效变量与其他变量之间存在显著相关关系。因此,我们需要控制这些控制变量以进一步研究高管薪酬与业绩之间的相关性。

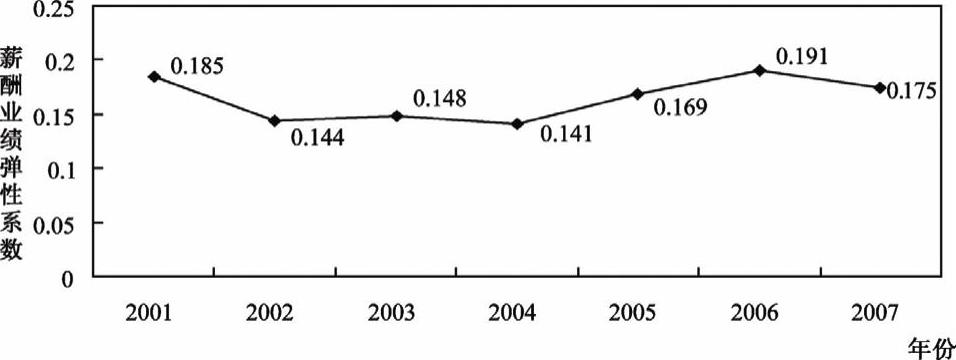

四、我国上市公司高管薪酬业绩敏感性的经验证据

图1列示的是根据模型1计算的各个年度我国上市公司高管薪酬业绩敏感性的趋势,如图所示,总体上,我国上市公司高管薪酬业绩敏感性呈现微幅上升的趋势,平均薪酬业绩敏感性为0.1647。换言之,净利润每增长1%,上市公司高管的平均薪酬增长0.1647%。这说明,随着我国薪酬制度的改革,我国上市公司已经逐步建立起业绩型的薪酬机制,高管的薪酬开始较大程度与公司的经营绩效挂钩。这与上个世纪以及本世纪初期的薪酬状况存在很大差异(李增泉,2000;魏刚,2000)。

图1 我国上市公司高管薪酬业绩敏感性年度趋势

图1 我国上市公司高管薪酬业绩敏感性年度趋势此外,我们发现,中央控制的上市公司其高管薪酬绝对水平和增长幅度都显著低于地方国企,而民营上市公司恰好相反,这进一步支持了Firth et al.(2006)的发现。薪酬委员会的设立提高了高管的薪酬水平和增长幅度,而董事长和总经理两职分离的公司却导致高管更低的薪酬水平和更低的增长幅度。这可能说明专业的薪酬委员会有助于缓解薪酬管制导致的薪酬制度僵硬状况,实现其向市场化激励机制的靠拢,而两职分离则降低了高管对薪酬制定和实施过程的控制,从而减少了不合理的薪酬水平和增长。不过,上述推论尚需更严格的实证研究加以检验。

五、我国上市公司高管薪酬是否存在粘性行为

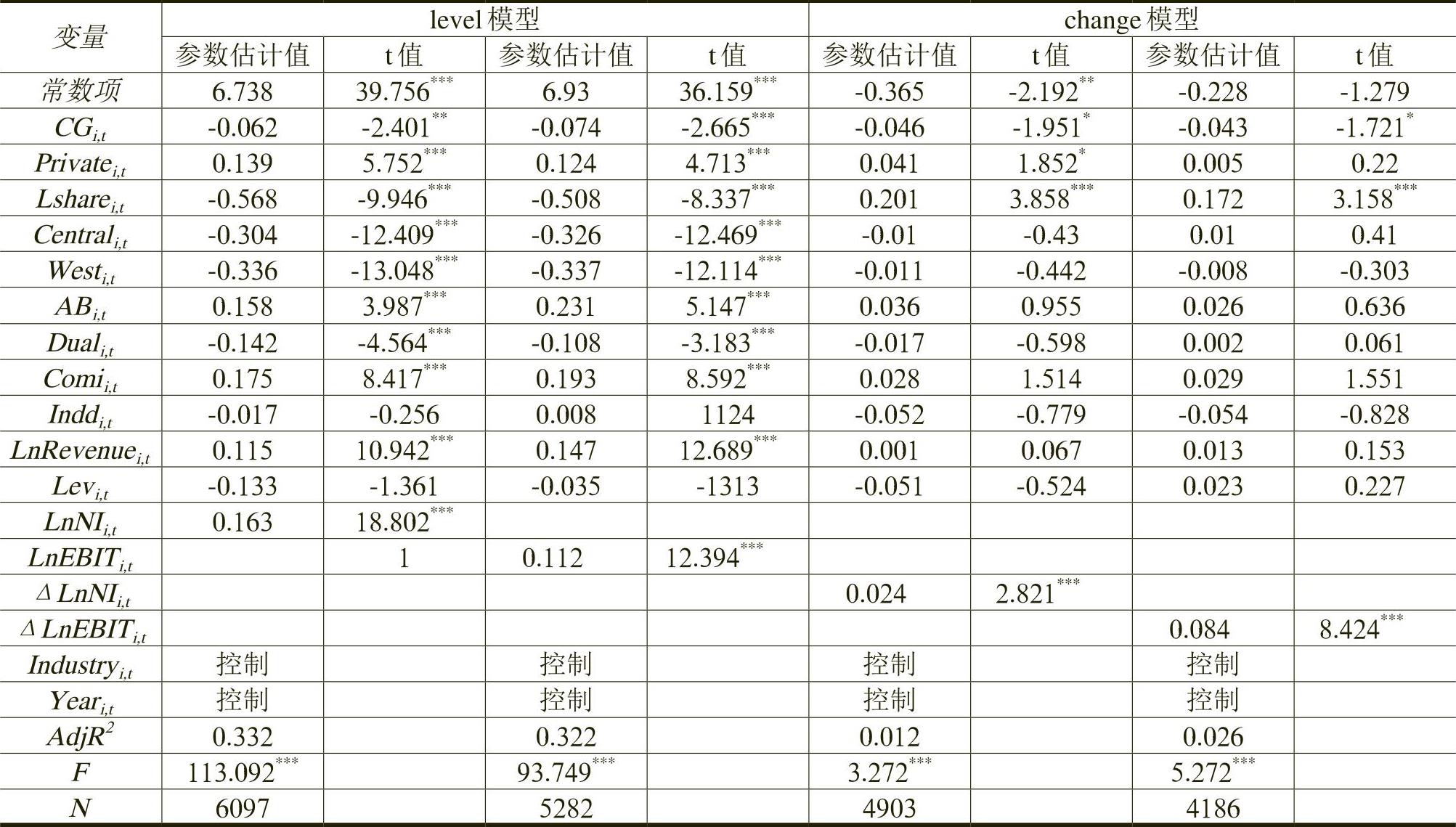

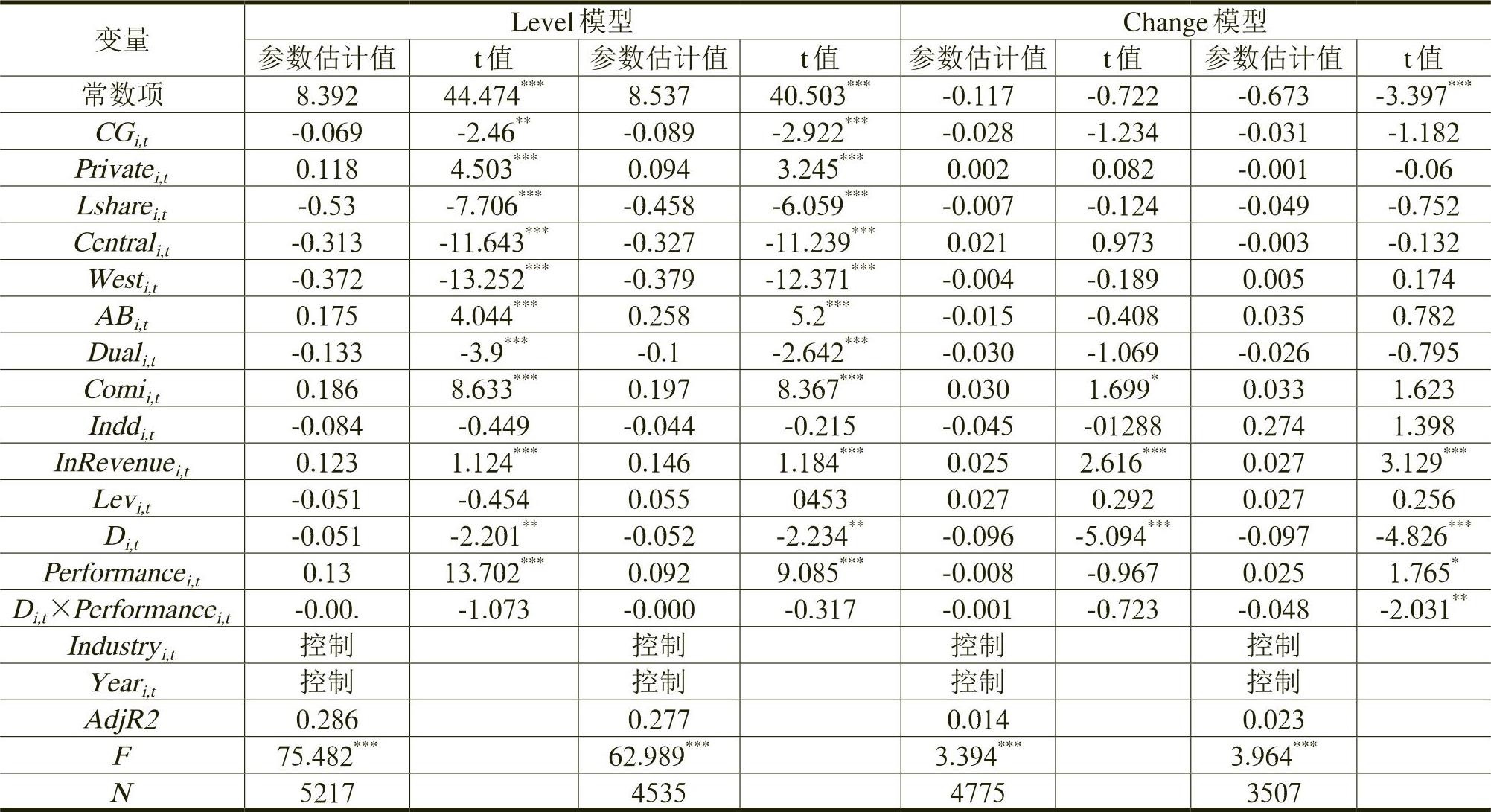

表4 上市公司高管薪酬业绩敏感性回归结果

表4 上市公司高管薪酬业绩敏感性回归结果(一)基本实证结果与分析。

上文研究发现,2001年以来,我国上市公司高管的薪酬开始出现了与公司经营绩效挂钩的趋势,而业绩敏感型的薪酬体系有助于激励经理人努力工作,实现公司和股东财富的最大化(Jensen&Murphy,1990)。但是,我们并不清楚上市公司高管的薪酬整体上是否存在粘性特征,即高管薪酬在业绩上升时的边际增加量大于业绩下降时的边际减少量。以下,我们进一步检验我国上市公司高管薪酬的粘性特征。

表5 上市公司高管薪酬粘性行为回归结果

注:A,Performancei,t为LnNIi,t;B,Performancei,t为LnEBITi,t;C,Performancei,t为ΔLnNIi,t;D,Performancei,t为ΔLnEBITi,t。

表5 上市公司高管薪酬粘性行为回归结果

注:A,Performancei,t为LnNIi,t;B,Performancei,t为LnEBITi,t;C,Performancei,t为ΔLnNIi,t;D,Performancei,t为ΔLnEBITi,t。

表6 基于滞后一期业绩的上市公司高管薪酬粘性行为回归结果

注:A,Performancei,t为LnNIi,t;B,Performancei,t为LnEBITi,t;C,Performancei,t为ΔLnNIi,t;D,Performancei,t为ΔLnEBITi,t。

表6 基于滞后一期业绩的上市公司高管薪酬粘性行为回归结果

注:A,Performancei,t为LnNIi,t;B,Performancei,t为LnEBITi,t;C,Performancei,t为ΔLnNIi,t;D,Performancei,t为ΔLnEBITi,t。

综上,假设2得到支持,即我国上市公司高管薪酬存在粘性特征,高管薪酬在业绩上升时的边际增加量显著大于业绩下降时的边际减少量。

(二)稳健检验。

上文考察的是上市公司高管实际薪酬与业绩的关系,而实际薪酬受到诸如产权、地区、行业等公司特征的影响(陈冬华等,2005;Firth et al.,2006;辛清泉等,2007)。因此,我们借鉴Firthetal.(2006)、辛清泉等(2007)的做法,采用异常的高管薪酬作为薪酬水平的衡量指标,重新检验高管薪酬的粘性特征。我们按照如下模型估计上市公司正常的高管薪酬水平:

随之,我们关心,与高管同处一个公司的普通员工其薪酬是否也呈现相同的粘性特征。作为对比,我们研究了上市公司普通员工的薪酬与业绩的关系,普通员工的实发薪酬根据现金流量表“支付给职工以及为职工支付的现金流量”(剔除高级管理人员薪酬总额)与员工人数等信息计算得到(陈冬华等,2005;卢锐,2007)。

表7 上市公司高管异常薪酬粘性行为回归结果

注:A,Performancei,t为LnNIi,t;B,Performancei,t为LnEBITi,t。

表7 上市公司高管异常薪酬粘性行为回归结果

注:A,Performancei,t为LnNIi,t;B,Performancei,t为LnEBITi,t。

表8 上市公司普通员工薪酬粘性行为回归结果2level模型

注:A,Performancei,t为LnNIi,t;B,Performancei,t为LnEBITi,t;C,Performancei,t为ΔLnNIi,t;D,Performancei,t为ΔLnEBITi,t。

表8 上市公司普通员工薪酬粘性行为回归结果2level模型

注:A,Performancei,t为LnNIi,t;B,Performancei,t为LnEBITi,t;C,Performancei,t为ΔLnNIi,t;D,Performancei,t为ΔLnEBITi,t。

此外,还发现一个有趣的现象,中央政府控制的企业其普通员工的薪酬显著高,而民营上市公司其普通员工的薪酬显著低,这与高管薪酬的所有制分布截然相反。这也一定程度上说明,受制于国家有关法规,中央企业高管-员工之间薪酬差距较小,而市场化程度较高的民营企业则薪酬差距较大。不过,这需要更严格的检验。

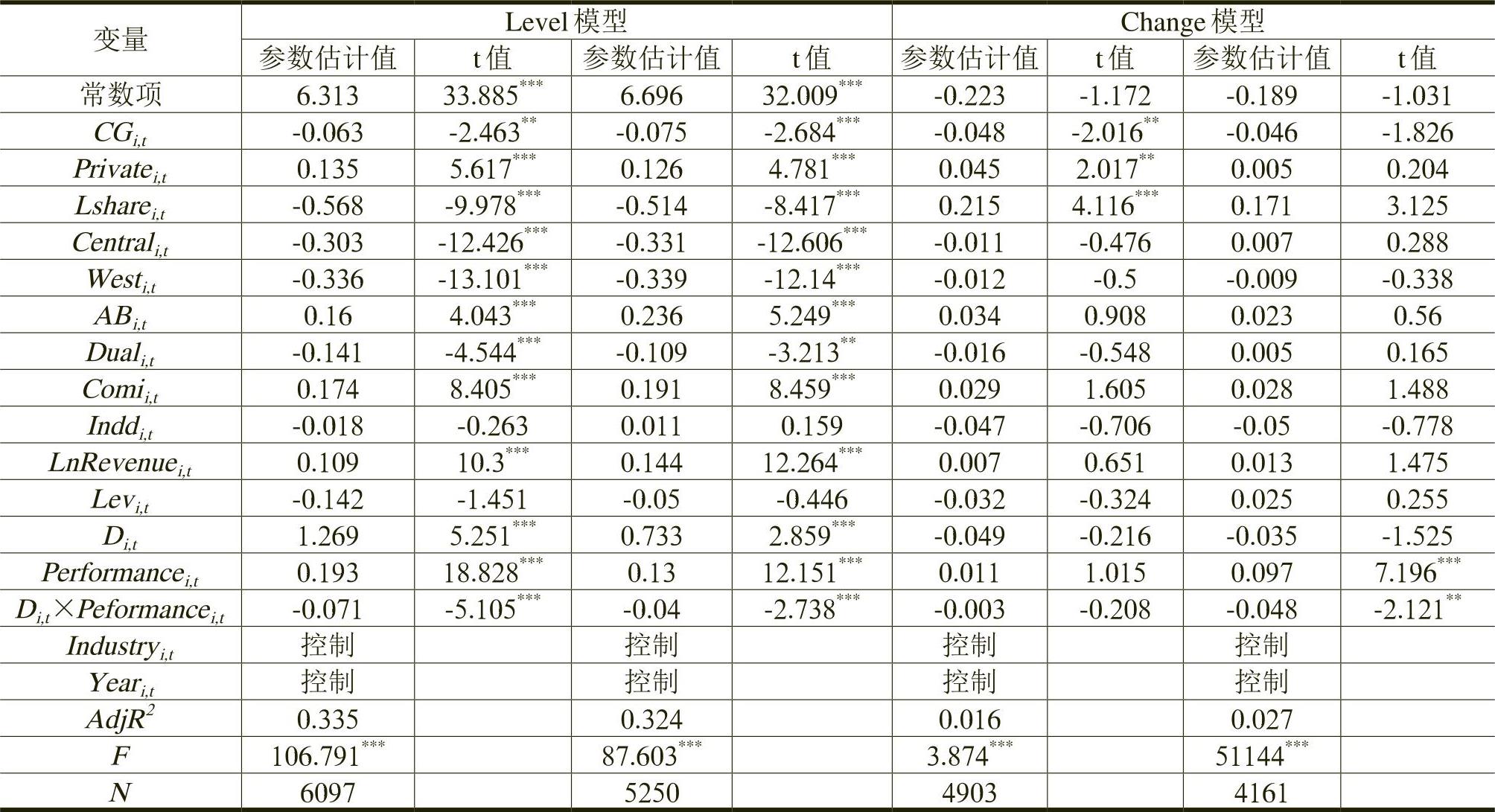

六、进一步研究:股权性质、董事会独立性与高管薪酬粘性

薪酬契约作为解决委托代理问题的治理机制,其有效性受到其他更基础的公司治理机制的影响。现有研究发现,股权性质会影响公司的投资效率(张翼等,2005;辛清泉等,2007),影响薪酬激励的有效性(陈冬华等,2005;辛清泉等,2007;夏纪军等,2008),最终影响公司的经营绩效(夏立军等,2005;胡一帆等,2006)。具体地,相比民营企业,国有企业容易出现投资过度或投资不足,国有企业薪酬契约缺乏激励效果,国有企业具有较差的经营绩效。

行政干预的存在使得国有企业承担着诸如扩大就业等政策性目标,导致国有企业经营绩效和企业负责人的努力和才能之间的因果关系模糊,从而可能削弱以业绩为基础的薪酬机制的有效性(陈冬华等,2005)。此外,国有企业面临更多的社会公众舆论的监督和压力,而社会公众的舆论自然可能导致企业高管相对更低的薪酬,以及更低的薪酬敏感度,同时具有更高的薪酬粘性(Jensen&Murphy,1990;肖继辉,2005)。而且,中央政府控制的国有企业和地方政府控制的国有企业,由于所受约束的不同(夏立军等,2005)、政府干预程度不同(潘红波等,2008)以及经营目标市场化程度的不同(夏纪军等,2008),其行为也存在显著差异。因此,我们借鉴夏立军等(2005)、方军雄(2008)的做法,根据上市公司最终控制人的性质将上市公司区分为中央政府控制企业、地方政府控制企业和民营企业三类,考察股权性质对高管薪酬业绩敏感性和粘性的影响。

同样,董事会的结构也会对薪酬契约的特征产生影响。现有实证研究发现,董事会中独立性的提高有助于改善董事会的监督作用(白重恩等,2005),董事会中独立董事比重的增加,以及相对独立的薪酬与考核委员会有助于改善公司治理效力(周建波等,2003)。相反,董事长与总经理两职合一的安排会大大增强其在董事会的影响力,损害董事会的监督作用。

从表9看,股权性质和董事会独立性对高管薪酬特征产生影响。具体地,相比地方政府控制的国有企业,中央政府控制的企业高管薪酬绩效敏感性显著更低。同样,薪酬粘性也显著更少,这可能源自中央国企面临更多的行政监管和社会舆论的监督。民营上市公司则具有更高的薪酬业绩敏感性和更少的薪酬粘性,这与现有文献的发现相一致(Firth et al.,2006),再次验证了民营企业具有较好的公司治理效力的发现。同时,我们发现,董事会独立性的增强,尤其外部独立董事比重的增加有助于缓解高管薪酬的粘性。

表9 股权结构、董事会独立性与高管薪酬粘性

注:LnPerformancei,t为LnNIi,t。

表9 股权结构、董事会独立性与高管薪酬粘性

注:LnPerformancei,t为LnNIi,t。

本文选取2001—2007年上市公司作为样本更全面地考察公司高管薪酬与业绩的敏感性,随后进一步研究我国上市公司高管薪酬是否存在粘性的特征以及薪酬粘性的治理因素。研究发现,总体上看,随着我国薪酬制度改革的深入,上市公司基本上建立了业绩型的薪酬机制,高管的薪酬与公司业绩显著正相关,这一定程度上支持了我国高管获得的薪酬是合理的结论。但是,我们发现高管薪酬的业绩敏感性存在不对称的特征,业绩上升时薪酬的增加幅度显著高于业绩下降时薪酬的减少幅度,即存在国外资本市场所发现的粘性特征;而同为公司员工的普通员工其薪酬是否存在粘性并没有稳定的一致结论。同时,我们发现,民营企业和中央政府控制的企业具有更少的薪酬粘性,而董事会独立性的增强也有助于薪酬粘性的降低,这也一定程度上说明了我国独立董事制度的有效性。

(《经济研究》)2009年第3期 略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号