当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2010年卷 > 中国会计年鉴2010年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2010年卷 > 中国会计年鉴2010年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

姚颐 刘志远

一、引言

据我国证监会统计,至2008年5月机构投资者占股市流通市值已近50%,那么机构投资者在我国是否能够发挥治理职能呢?有哪些直接、有力的证据可以证明机构投资者对公司治理产生影响?这方面的实证研究远远不足。

针对以上问题,本文另辟蹊径,借助于我国再融资中流通股东的分类表决制,分析机构投资者是否具有监督作用。由此既巧妙地规避了一股独大的问题,又可以在分离效应下探讨机构投资者持股对公司治理的影响。从2002年到2005年,针对我国证券市场上极具争议的上市公司再融资行为,监管层要求凡是再融资的上市公司,除需经股东大会通过外,还需经流通股东的分类表决通过,以期通过分类表决制实现流通股东对上市公司内部控制人的监督,保护流通股东的权益。因此,分类表决制剔除了“一股独大”对公司决策的影响,放大了流通股东的声音,既有效回避了股权集中的间题,又可以实现对机构投资者监督作用的直接检验。

分类表决制提升了机构投资者的话语权。由于流通股东主要由机构投资者和个人投资者构成,而个人投资者由于持股量较少,从成本收益考虑通常在投票表决时具有“理性冷漠”,因此就在客观上提升了机构投资者的表决...

姚颐 刘志远

一、引言

据我国证监会统计,至2008年5月机构投资者占股市流通市值已近50%,那么机构投资者在我国是否能够发挥治理职能呢?有哪些直接、有力的证据可以证明机构投资者对公司治理产生影响?这方面的实证研究远远不足。

针对以上问题,本文另辟蹊径,借助于我国再融资中流通股东的分类表决制,分析机构投资者是否具有监督作用。由此既巧妙地规避了一股独大的问题,又可以在分离效应下探讨机构投资者持股对公司治理的影响。从2002年到2005年,针对我国证券市场上极具争议的上市公司再融资行为,监管层要求凡是再融资的上市公司,除需经股东大会通过外,还需经流通股东的分类表决通过,以期通过分类表决制实现流通股东对上市公司内部控制人的监督,保护流通股东的权益。因此,分类表决制剔除了“一股独大”对公司决策的影响,放大了流通股东的声音,既有效回避了股权集中的间题,又可以实现对机构投资者监督作用的直接检验。

分类表决制提升了机构投资者的话语权。由于流通股东主要由机构投资者和个人投资者构成,而个人投资者由于持股量较少,从成本收益考虑通常在投票表决时具有“理性冷漠”,因此就在客观上提升了机构投资者的表决权。但是接下来的问题是,机构投资者是否会有效行使表决权?又是否发挥了监督作用呢?国外主流研究结论予以了肯定,而国内已有一些案例出现机构投资者从维护自身利益出发,运用不断增长的投票权去影响或是改变公司重大决策,如招商银行再融资风波等等,但是,这种现象在国内是否具有普遍性,需要大样本的实证检验。同时,不能忽略的是机构投资者还具有另一面属性,那就是作为投机性的市场主体,追求短线交易获利,因此也有可能不关心公司的长期发展,而采用“用脚”投票。那么究竟哪种动机会占据上锋,在本文中将予以检验。

本文的贡献在于对我国分类表决制下的再融资行为进行了分析,发现样本期间在市场对再融资行为持反对态度的情况下,基金持股比例与再融资否决结果显著正相关。这表明当赋予基金话语权的时候,基金运用了话语权并对上市公司的再融资行为予以了阻击,而券商的这种作用并不显著。进一步的研究发现这种分类表决具有理性特征,再融资否决结果与公司未来两年的净资产收益率显著负相关,这表明机构投资者可以识别未来业绩优秀的公司并支持其再融资诉求,该结论支持了以基金为首的机构投资者的壮大在一定程度上有利于上市公司治理结构的完善。

本文余下部分按如下顺序展开:第二部分进行文献回顾;第三部分提出研究假设第四部分是数据选取;第五部分进行实证研究;第六部分是研究结论。

二、文献回顾

机构投资者是否有利于完善公司治理,是近30年来国内外理论界研究的热点。Jensen(1986)对机构投资者的作用进行了研究,指出机构投资者可以对上市公司的管理层构成约束。Boyd和Smith(1996)认为机构治理可以替代更为严格的公司内部治理,机构投资者可以保持外部独立性,既解决了小股东治理激励不足的问题,又可以制衡大股东内部控制的缺陷。个人投资者对公司治理的作用仅限于“用脚投票”,机构投资者的规模优势以及机构对长期投资的需求,使机构投资者更有可能参与公司治理。Drucker(1991)认为,机构投资者主要是作为强有力的外部投资者存在以确保公司治理机制的有效性。

那么机构投资者的监督职能并不都是正向的,Pound(1988)针对机构投资者的监督效率提出了著名的三种假说:(1)效率监督假说(Efficient Monitoring Hypothesis),认为机构投资者较易取得信息且具备专业知识,因此较一般股东而言,其监督成本较低。因此能比小投资者更有效地监督公司,提升公司价值,在保护了自身利益的同时,小投资者也获得“搭便车”效应。(2)利益冲突假说(Conflictofinterest Hypothesis),认为机构投资者本身可能也存在着代理问题,可能与公司间存在其他业务往来,可能会因自身利益而支持管理者或董事会的计划,从而使监督职能受到限制,外部投资者利益受损。(3)战略合作假说(Strategy Alignment Hypothesis),机构投资者和管理层发现他们之间进行合作对双方来说是有利的,这种合作降低了机构投资者监督管理层所产生的对公司价值的正效应,损害了外部投资者利益。以上三种假说,第一种假说认为机构投资者保护了外部投资者利益,而后两种假说认为机构投资者损害了外部投资者利益。

另外一种观点是Daliy等(1996)指出机构投资者仅仅持股,以及仅做出参与者的姿态对公司业绩没有任何意义,每年公布的股东建议书数目与公司业绩没有相关关系。Holderness(1988)发现机构投资者持股集中度与企业经营业绩之间并无显著的相关性存在。

一些学者发现了机构投资者的正向作用,如,Smith(1996),Carleton等(1988),Karpoff等(1996),Wahal(1996),Gillan和Starks(2000),Guercio和Hawkins(1999)提出由于机构投资者在总量上已经成为美国大型公司的主要股东,因此机构投资者成为公司治理的积极参与者及对公司管理层的监督者。另一些学者发现负向作用,指出机构投资者在不同的治理动机下,其参与公司治理的效果显著不同。Black(1992)认为以机构投资者监督上市公司,实质就是“以代理人监督代理人”,此时如果机构投资者(如公共养老金)受到强烈政治利益的驱使(如关注失业率、社会问题),那么机构投资者和小股东则具有不同的目标函数,也就不能成为有效监督的外部股东(Woidtke,2002)。

Ryan和Schneider(2002)认为不同机构投资者的“股东积极主义”程度不同,并将机构投资者分为几类,其中公共退休金是高度的股东积极主义、私人退休金和共同基金是中度的股东积极主义、保险公司是低度的股东积极主义、银行是低度的股东积极主义。Chen,Harford,Li(2007)将Ryan和Schneider(2002)的研究进一步发展,按照机构投资者与上市公司的业务独立性、持股周期、持股数量将机构投资者分为五类,发现只有与上市公司之间业务独立、持股期在一年以上、重仓持股的这一类机构投资者会对公司产生监督作用,并在重要决策上对公司施加影响,而其他类别机构投资者不具有监督作用。

从国内研究现状看,蔡明生、白东文(2002),常巍、贝政新(2002),唐正清、顾慈阳(2005)认为基于我国机构投资者对公司治理经验的缺乏,现阶段它只能定位于消极股东的角色。王斌、袁琳(2002)认为机构投资者和小股东相比,具有监督投人(成本)与其监督收益相匹配的特性,降低了投票成本。王奇波(2006)通过构造理论模型,提出将机构投资者引人上市公司控制权竞争之中,最终形成制衡的股权结构,从而降低大股东控制权私人收益,改善上市公司治理结构。王永海等(2007)用理论模型阐释了影响机构投资者参与公司治理积极性的四个因素持有单个公司的股权比率、资本市场中公司治理结构不完善的概率、所投资公司治理结构的完善程度以及监督成本。肖星,王琨(2005)通过实证研究发现基金持有的上市公司在多项财务业绩和公司治理指标上均显著优于其他公司,基金在选择业绩和治理结构良好的公司进行投资的同时,也起到了促进公司业绩改善的作用。但有关我国机构投资者直接参与公司重大决策表决的研究非常少,姚颐、刘志远、王健(2007)对我国股权分置改革过程中,机构投资者参与表决的结果进行了实证研究,当股改存在巨大利益诱惑的时候,机构投资者与上市公司间存在战略合作假说,并没有实现对中小投资者利益的保护。

三、研究假设

(一)再融资行为的市场反应。

诸多学者对我国资本市场的再融资行为进行了研究。阎达五、耿建新和刘文鹏(2001)研究发现符合配股条件的上市公司大都会推出配股方案。黄少安和张岗(2001)将这种行为定义为股权融资偏好。高晓红(2000)将其归结为上市公司管理层普遍缺乏来自流通股股东的约束力,以及股权融资成本偏低。李志文和宋衍蘅(2003)认为上市公司再融资背后体现的是“圈钱”动机,并且当第二大股东和第三大股东对第一大股东的制约能力越强,则公司越不会进行配股。李康等(2003)认为非流通股不管是否参与再融资,都能够获得净资产的增长,从而提升自身价值,侵蚀流通股东的利益。李翔(2005)证明了上市公司直接通过配股获利的三种“圈钱”机制。朱凯,陈信元(2005)对配股公告后的市场反应进行研究,发现1998年后配股公告的超额回报率为负,且逐年下降。;Lee和Xiao(2004)发现通过配股融资的上市公司当年的股利发放会有一个较大幅度的增长,这样可以顺利的将部分配股资金转移给大股东。原红旗(2002)对深、沪股市场1994~1999年进行了配股的上市公司的长期回报率业绩进行了检验,结果表明配股公司的长期回报率低于市场回报率。曾昭武(2004)对上市公司股权融资后的经营业绩进行分析的结果显示,上市公司在实施配股后的总体经营业绩呈逐年下降趋势,这以下降趋势在的1%水平上显著。

从上述文献可以得出,在股权分置改革以前,上市公司的再融资行为具有大股东掠夺小股东利益的动机,而由于股东制衡能力的缺乏,致使大股东的“圈钱”行为得以实现。那么,对于本文中所述的样本公司再融资行为,市场又做出了怎样的反应?我们采用市场调整模型(marketadjusted method)考察再融资表决结果公告前后5天(-5,5),的累积非正常回报(CARs,cumulative abnormal returns)。

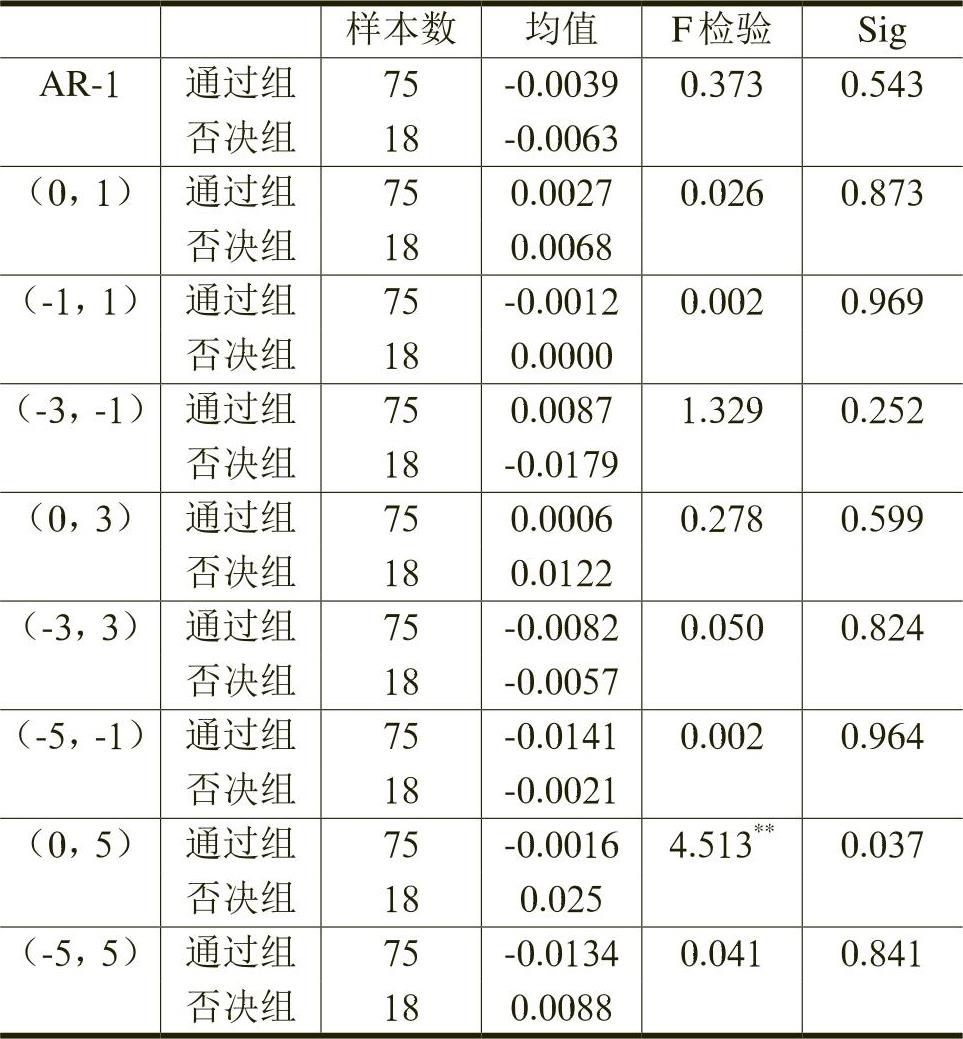

表1 再融资议案否决前后的超常回报

表1 再融资议案否决前后的超常回报本表列出的是2002—2005各年通过组与否决组的CAR均值,以及两组公司独立样本的均值检验。AR-1表示经市场模型调整的表决前一日超额收益率。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著。

表1列示的分别是再融资表决前后1日、3日、5日时间窗口的统计数据。上述数据说明在流通股东表决之前,两组样本的回报并没有显著性差异,而再融资表决之后3日内,虽然否决组的平均回报高于通过组,但也不构成显著性差异,而这种差异的显著分化是在公告3日之后,我们看到5日内否决组的回报显著高于通过组。

图1 再融资表决后的累积非正常回报率(CAR)

图1 再融资表决后的累积非正常回报率(CAR)另外,从图1看到市场明显将再融资信息视为一种坏消息。在再融资议案表决前“通过组”和“否决组”的CAR都为负,表明市场不欢迎再融资行为。表决后5日内,开始出现明显差异,否决组的CAR显著高于通过组,差异大于2%。另一方面,从两组的市场反应过程看,否决组较通过组的市场反应更为强烈,在表决前5日内否决组CAR大幅下跌,至表决前一天,否决组较通过组CAR低1%,表明否决组的投资者对于再融资议案的通过更为担忧。而一旦议案被否决,CAR在5日内便迅速回升,并超越通过组,到了第5日,CAR已由负转正,而通过组的CRA依然为负。以上的统计数据清晰地表明,市场对被否绝议案持欢迎态度,而对获得通过的议案持反对态度。这种偏好和我国已有文献的结论一致。

(二)研究假设。

国外一些研究发现,机构投资者成为公司治理的积极参与者及对公司管理层的监督者。我国的研究而言,实证的研究相对较少,王斌、袁琳(2002),王奇波(2006),王永海等(2007)认为机构投资者有助于提高公司管理水平,王琨和肖星(2005)的实证研究支持了机构投资者的参与有利于提高公司治理水平。但姚颐、刘志远、王健(2007)对我国股权分置改革的实证研究发现,当股改存在巨大利益诱惑的时候,机构投资者与上市公司之间存在战略合作假说,并没有起到对中小投资者的保护作用。上述研究结论出现了差异,股改的核心是非流通股为获得流通权向流通股东支付对价,它是我国资本历史上的一次重大事件,正是在股改巨大利益的驱动下,导致股改过程中出现“贿票”、“拜票”,上市公司为使股改方案顺利通过向机构投资者进行利益输送,而机构投资者只是“逐利”性的市场主体,如果不能对机构投资者的独立性加以严格限制,就会促成上市公司与机构投资者之间的合作,损害中小投资者利益。但是,本文所述及的再融资事件从重要性上显然与股改不可相提并论,它只是上市公司的重要经营决策之一,而且一旦否决还可以日后再提案,因此上市公司可能会与机构投资者提前沟通,但没有必要大量行贿,而且更为重要的是,在样本期间我们也没有发现有关再融资事件的“贿票”报道,当然这并不保证就完全没有黑幕发生。基于以上理由,我们将再融资决策作为上市公司日常重要经营决策之一予以考虑,认为机构投资者在不受到“污染”的情况下,没有动机通过分类表决制对上市公司予以监督。

综合国内外研究成果,综合上述市场反应分析发现的流通股东对再融资行为的反对,提出以下假说:

H1:再融资表决中,机构投资者与中小投资者利益一致,机构持股比例与再融资否决结果正相关。

进一步将机构投资者划分为基金和券商两类,分别予以检验。理由如下:基金和券商是样本期间最大的两类机构投资者,尤其是基金,持仓规模最大,至2005年末持仓比例占机构投资者的70%以上。另外,社保基金在2006年以前一直是委托基金管理,而保险公司在样本期间不能直接人市,需要通过购买证券投资基金的方式间接人市,合并在基金中计算;而QFII作为一个独立的机构投资者,其投资额度依赖于监管层的批准,而在2006年以前所批准的额度非常较低,予以忽略。因此,假设1将分解为:

H1a:再融资表决中,基金与中小投资者利益一致,机构持股比例与再融资否决结果正相关。

H1b:再融资表决中,券商与中小投资者利益一致,机构持股比例与再融资否决结果正相关。

本文的主旨是对机构投资者的监督能力进行分析,如果说第一个假设检验机构投资者是否进行了监督,那么我们还要检验第二个问题:即这种监督是否具有理性?前文已述由于样本期间市场对再融资行为普遍反感,这时机构投资者容易受到市场非理性情绪影响,将未来业绩优秀公司的再融资诉求一并予以否决,那么,机构投资者究竟是否具有监督和理性识别能力?Jensen(1986)指出机构投资者可以对上市公司的管理层构成约束。Boyd和Smith(1996)认为机构治理可以替代更为严格的公司内部治理,机构投资者可以保持外部独立性,既解决了小股东治理激励不足的问题,又可以制衡大股东内部控制的缺陷。Drucker(1991)认为,机构投资者主要是作为强有力的外部投资者存在以确保公司治理机制的有效性。另外,在投资者的理性和分析能力方面,Lakonishok,Shleifer和Vishny(1991),Rubin(2007)发现机构投资者作为专业投资者和高端投资者较个人投资者更加具有信息优势和理性分析判断能力。国内肖星,王琨(2005)发现证券投资基金持有的上市公司在多项财务业绩和公司治理指标上均显著优于其他公司。程书强(2006)发现,机构持股比例与盈余管理负相关机构持股比例越高,越能有效抑制盈余管理行为。

因此,提出如下假设:

H2:机构投资者主导下的再融资决策支持了未来业绩优秀公司的再融资诉求,再融资通过与否和公司未来业绩正相关。

我们将该假设依据不同的机构投资者类型,分解为:

H2a:基金的再融资决策支持了未来业绩优秀公司的再融资诉求,再融资通过与否和公司未来业绩正相关。

H2b:券商的再融资决策支持了未来业绩优秀公司的再融资诉求,再融资通过与否和公司未来业绩正相关。

四、样本数据

从2002年6月证监会55号文发布到2005年末,共有94家次上市公司召开股东大会审议配股、增发方案、可转债方案,并经过了流通股东的分类表决,其中有18家遭到流通股东的否决。在审议通过的样本中包括1家金融类公司,予以剔除,最终得到93家样本。所有样本全部来自手工搜集,通过《中国证券报》、《上海证券报》查找。其中,财务及交易数据来源于WIND数据库和CSMAR数据库,采用EVIEWS、SPSS统计软件。

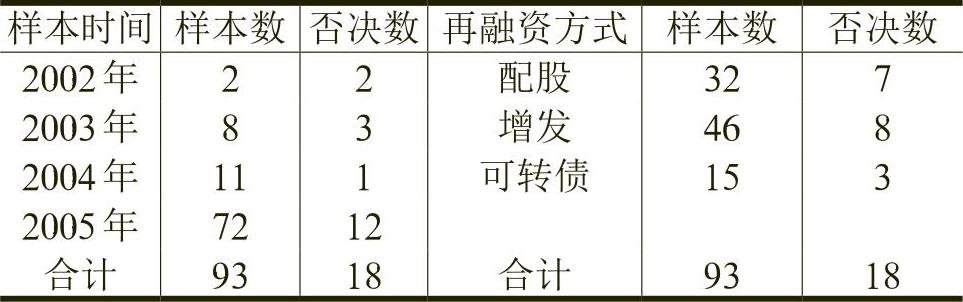

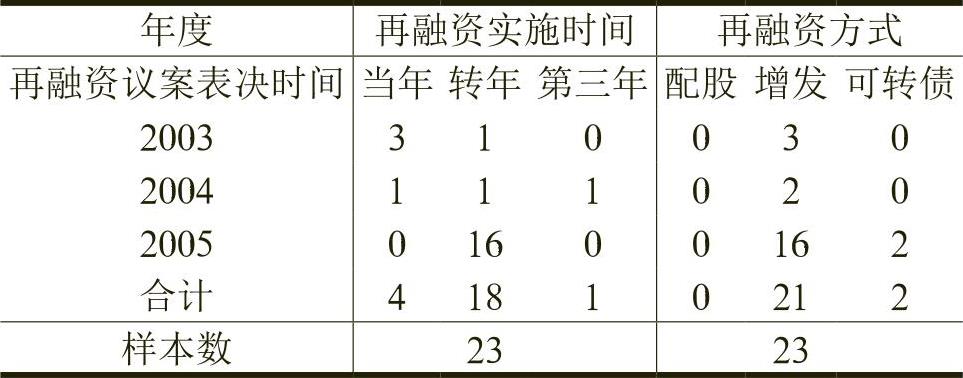

表2 表决时间、再融资方式统计表

表2 表决时间、再融资方式统计表 表3 样本分行业统计表

表3 样本分行业统计表其中有59家样本前十大股东中有基金持股,36家样本前十大股东中有券商持股,24家样本既没有基金也没有券商持股。

五、实证研究

(一)变量设计。

1.机构投资者持股。

本文借鉴了Ryan和Schneider(2002),Chen,Harford,Li(2007)的研究思想,他们发现不同机构投资者的“股东积极主义不同”,按照机构投资者与上市公司的业务独立性、持股数量、持股周期不同,将机构投资者予以细分。而且在Chen,Harford,Li(2007)的实证研究中,并不是将每家上市公司的所有机构投资者纳人研究范围,而是重点分析第一大或前五大机构投资者,原因是他们预期机构的重仓持股量越大,对所投资公司也会越关注,从而产生的监督作用也会越强,并且实证研究得到了验证。遵循这一思路,研究前十大流通股中的基金、券商持股,目的是分析当机构重仓持股时,是否具有监督作用,因此将机构投资者划分为基金和券商两类。

2.控制变量。

会计信息是影响再融资决策的重要指标,本文主要考虑企业偿债能力、赢利能力、营运能力。并且对这些指标进行行业中位数调整,对应指标包括资产负债率(LEVER AGE)、净资产收益率(ROE)、资产周转率(TURNOVER)。另外,Teoh等(1998),Rangen(1998),Fanand Wong(2002)认为股权再融资期间的企业具有实施盈余管理的极大动力,原有股东通过提高报告盈余来影响投资者对企业价值的判断,以更加有效地提升股票发行价格和降低融资成本。因此同时考虑了上市公司为获得再融资而可能进行的盈余管理,因此对可操控性应计(Discertiongary accruals,DAC)予以控制,我们采用Dechow,Sloanand Sweeney(1995)建立的修正后的琼斯模型(The Modified Jones Model),用营业利润扣减经营活动产生的现金流量作为总应计额,然后分年度分行业回归出非可操控性应计,并经行业调整,最终得到可操控性应计(DAC)。

另外,模型中还包括如下控制变量总股本、市净率、第一大股东持股比例。同时,本文对再融资方式也通过虚拟变量控制,包括增发、配股、可转债三种方式。

采用Logit回归模型:

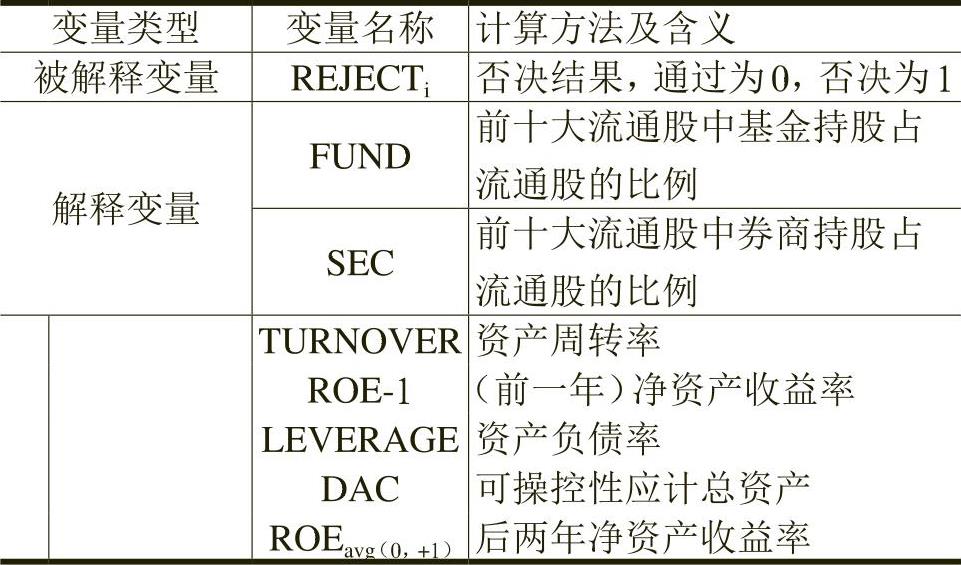

表4 变量一览表

表4 变量一览表

(二)描述性统计及比Spearman相关性检验。

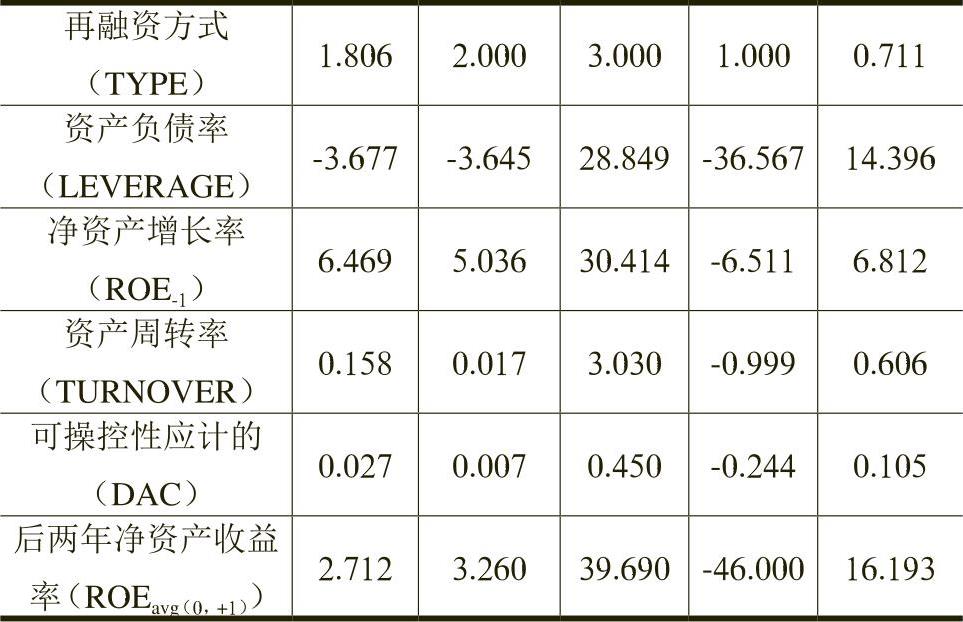

表5 描述性统计

表5 描述性统计

从描述性统计中发现,基金持股比例最高为35.95%,最低为0,平均持股比例6.513%;券商的持股比例最高为18.92%,最低为0,平均持股比例1.268%。基金的持股比例明显高于券商。

表6 Spearman相关性检验

*,**分别表示在1%和5%的显著性水平下显著(2-tailed)。

表6 Spearman相关性检验

*,**分别表示在1%和5%的显著性水平下显著(2-tailed)。

由表6可看出,基金与再融资议案否决结果显著正相关,再融资议案否决结果与公司未来业绩显著负相关。自变量间具有显著性的相关系数最高为0.465**,低于0.5,由此可以判断自变量间并不存在严重的多重共线性问题。在控制其他相关变量后,本文将采用logit回归进一步检验。

(三)对假设1的检验。

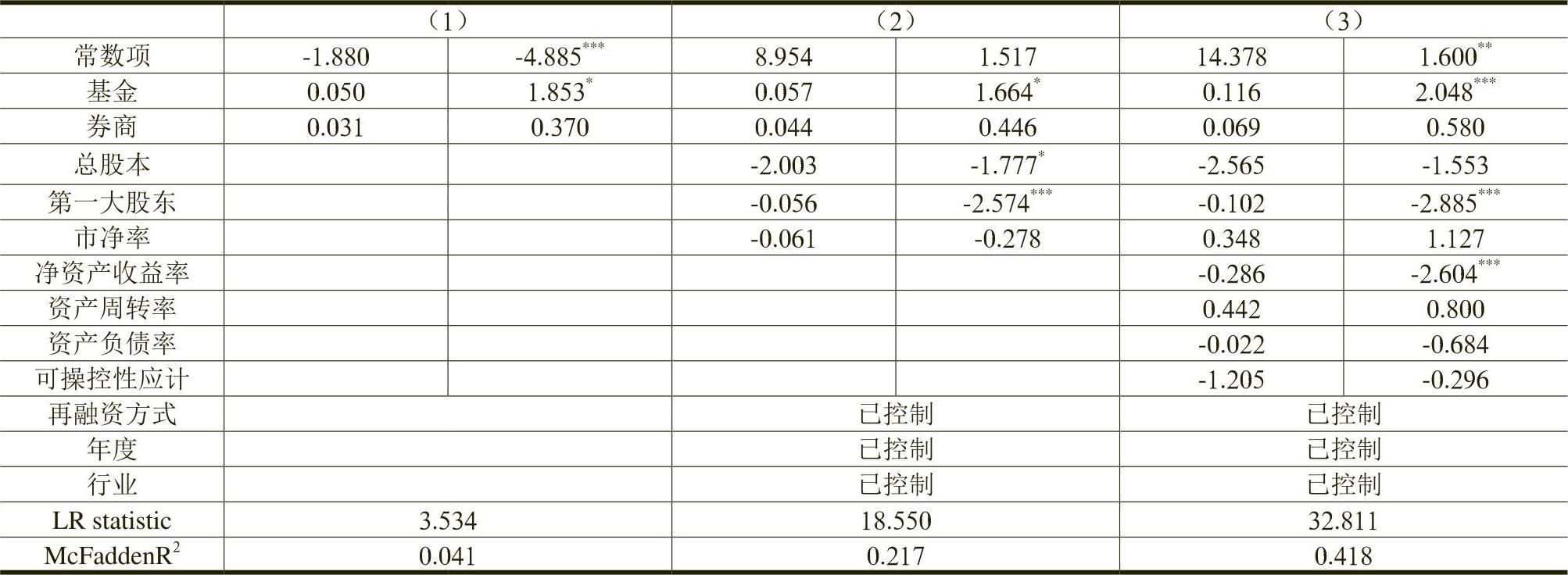

表7 logit模型回归结果

本表是Y=γ0+γ1FUND+γ2SEC+γ3SIZE+γ4SHARE1+γ5P/B+γ6ROE-1+γ7TURNOVER+γ8LEVERAGE+γ9DAC+εi的回归结果,是对再融资议案否决结果的影响因素检验。样本为从2002年到2005年末,流通股东在分类表决制下对再融资议案的表决共93个样本。各变量的含义和计算方法见表4。括号中的数字为回归参数的z检验值。*,**,***分别表示在10%,5%和1%的显著性水平下显著。

表7 logit模型回归结果

本表是Y=γ0+γ1FUND+γ2SEC+γ3SIZE+γ4SHARE1+γ5P/B+γ6ROE-1+γ7TURNOVER+γ8LEVERAGE+γ9DAC+εi的回归结果,是对再融资议案否决结果的影响因素检验。样本为从2002年到2005年末,流通股东在分类表决制下对再融资议案的表决共93个样本。各变量的含义和计算方法见表4。括号中的数字为回归参数的z检验值。*,**,***分别表示在10%,5%和1%的显著性水平下显著。

表7的实证结果表明模型的整体拟合结果较好。其中,基金持股与再融资否决结果显著正相关,券商持股与再融资否决结果不显著相关,该结论通过了从模型1到模型3的检验。这表明在分类表决制下,基金对于方案被否决发挥了关键作用,假设H1a得到了验证。但是,券商的持股与再融资否决不具有显著性,假设H1b没有得到验证。这种差异可能来自三方面的原因:第一,基金在运作机制上更加市场化,开放式基金的投资者可以随时赎回基金,这就迫使基金经理追求业绩,通过参与公司治理维护自身权益。而券商自营业务的盈亏都由证券公司承担,而证券公司说到底还是国有企业,激励约束机制明显不如开放式基金健全。第二,随着开放式基金的快速增长,基金的持仓规模要远远大于券商,机构的巨量持股导致机构在巨量卖出股票时流动性大幅降低,而交易成本大幅提高,在这种情况下,机构转而运用他们不断增长的投票权去影响或是改变公司治理,而不再是简单的卖出股票。第三,可能也是最重要的一点,从Pound(1998)的效率监督假说看,券商同上市公司之间在未来存在业务合作的可能很大,其独立性显然弱于基金,因此其监督作用也远远落后于基金。

从会计信息指标看,净资产收益率与再融资否决结果显著负相关,也就是说净资产收益率越高的股票其再融资议案越容易获得通过,获利能力是投资者进行决策的最重要财务指标,资源向优势企业集中,符合人们的心理预期。另外,第一大股东与再融资否决结果显著负相关,与利益趋同效应的结论一致,即大股东持股比例越高与外部股东的利益越可能趋于一致。其余会计指标,如总股本、资产收益率、资产周转率、非经营性损益不具有显著性。

上述研究表明,当基金重仓持股时,基金行使了表决权,成为阻碍再融资议案通过的重要因素。该结论支持了高晓红(2000),李志文和宋衍蘅(2003)提出的股东制衡假说,基金通过投票权的行使制约了大股东的再融资动机。但是,由此产生了另外一个重要问题,在流通股东对再融资行为持普遍反对态度的情况下,基金是否会被非理性情绪所主导,将未来业绩优秀公司的再融资诉求一并予以否决?此时,基金主导下的再融资决策是否可以体现出理性分析能力?我们将在假设2中进一步研究。

(四)对假设2的检验。

在此部分的内容中,将“通过组”与“否决组”未来两年的业绩进行对比,以分析机构投资者的专业判断能力是否支持了未来业绩好的公司的再融资诉求,如果支持了好公司的再融资议案,而否决了坏公司的再融资议案,表明基金主导下的再融资决策具备理性决策能力,从而表明基金的投票对上市公司具有监督作用。

首先要明确的是再融资议案表决后的两年,公司业绩是否具有可比性,这种业绩差异来自新增再融资项目还是原有项目的支撑?因此首先对再融资实施情况进行分析。在表7中,发现样本中共有75家公司获得流通股东的通过,18家遭到否决。在获得通过的75家样本中,只有23家在随后三年中实施了再融资。在实施再融资的公司中,发现大部分公司实施较晚,有19家是在转年的下半年或第三年才实施。考虑到大型项目的建设周期较长,我们认为再融资项目在当年难以产生效益。因此,有理由推断在再融资议案表决的两年内,公司业绩主要来自于原有项目,所以两类公司可以进行对比。

表8 再融资实施情况

表8 再融资实施情况以下将对上市公司再融资表决后两年的业绩与表决结果进行回归分析,变量设计如下:

被解释变量:ROEavg(0,+1)代表再融议案表决当年及转年,这两年的ROE平均值,并经行业中位数调整。该种方法借鉴了Chen and Yuan(2004)对配股未来三年内的业绩衡量。

解释变量:FUND×(1-REJECT),基金持股与表决通过的交互项;SEC×(1-REJECT),券商持股与表决通过的交互项。

控制变量:REJECT再融资议案否决结果,0为通过,1为否决。ROE-1代表再融议案表决前一年的ROE,并经行业中位数调整。FUND基金持股比例,SEC券商持股比例。

方程设计如下

表9 多元回归模型结果

本表是ROEavg(0,+1)=β0+β1FUND+β2SEC+β3REJECT+β4ROE-1+β5FUND×(1-REJECT)+β6SEC×(1-REJECT)+εi的回归结果,是再融资议案否决结果与未来公司业绩关系的回归分析。样本为从2002年到2005年末,流通股东在分类表决制下对再融资议案的表决,共93个样本。各变量的含义和计算方法见表4。*,**,***分别表示在10%,5%和1%的显著性水平下显著。

表9 多元回归模型结果

本表是ROEavg(0,+1)=β0+β1FUND+β2SEC+β3REJECT+β4ROE-1+β5FUND×(1-REJECT)+β6SEC×(1-REJECT)+εi的回归结果,是再融资议案否决结果与未来公司业绩关系的回归分析。样本为从2002年到2005年末,流通股东在分类表决制下对再融资议案的表决,共93个样本。各变量的含义和计算方法见表4。*,**,***分别表示在10%,5%和1%的显著性水平下显著。

交互变量FUND×(1-REJECT)的系数为0.777**,表明基金持股的再融资通过与否与未来业绩显著正相关,即通过组的未来业绩高于否决组而且进一步说明在通过组中基金持股比例越高其未来业绩越好,说明获得通过的再融资议案确实是由于未来业绩优秀而获得机构投资者的支持,反映出当赋予基金分类表决权时其表决是理性的,假设H2a得到支持。另外,交互变量SEC×(1-REJECT)的系数为-2.195,但不具有显著性,表明券商的表决结果不如基金理性,假设H2b没有得到支持。同时我们发现前一年净资产收益率与未来业绩在的水平上显著正相关,表明在三年内提出再融资议案的公司业绩具有持续性券商持股比例与未来业绩正相关。其他变量与公司未来业绩不具有显著性。

需要说明的是,虽然公司未来业绩有很大的不确定性,但是为了检验配股预案提出的合理性就必须对公司未来几年的业绩进行追踪,如Chen and Yuan(2004)等等。在本文中尽量予以了相关变量的控制,如控制了年度固定效应,控制了行业,并对ROE-1、ROEavg(0,+1)经行业调整,也就是说剔除了时间因素和产品竞争市场对公司业绩的影响。

稳健性检验

除上述指标外,对于方程1对于假设1的检验,我们还加人了考察上市公司成长能力的三年主营业务收人增长率、流动比率。另外,为了多角度考虑企业为再融资而进行的盈余管理,我们还加人了非经营性损益指标,Chen and Yuan(2004)、夏立军(2003)、张国清等(2004)研究发现我国上市公司为了进行再融资,利用线下项目的操控非常明显,并且线下项目是识别盈余管理的重要手段。因此本文选取线下项目包括投资收益、补贴收人、营业外收人、营业外支出,用其合计除以总资产,并经行业调整。但结果表明这些指标与再融资否决结果之间均不存在显著性,考虑到论文的篇幅实证结果这里不再报告。

六、研究结论与局限

本文对2002年到2005年在分类表决制下,机构投资者持股与上市公司再融资议案的否决结果进行了实证研究。论文首先进行了市场反应分析,发现外部投资者对上市公司的再融资议案持反对态度,因此再融资议案被否决受到市场的欢迎。进而通过构建模型进行回归分析,发现基金持股与再融资否决结果显著正相关,表明基金对上市公司的再融资行为予以了阻止,而券商的这种作用并不显著,这表明基金发挥了话语权,并与中小股东的立场一致。最后,本文又对再融资公司未来两年的业绩进行了比较,得到再融资否决结果与未来两年的净资产收益率显著负相关,这表明机构投资者可以识别未来业绩优秀的公司并支持其再融资诉求,证明基金主导下的再融资决策具备理性监督特征,有利于公司治理结构的完善。

另外,本文的研究也支持了市场存在非理性的观点。一方面从股价的市场反应看,通过组较否决组更不受到市场欢迎;另一方面,通过组在未来的业绩又确实好于否决组,这种矛盾反映出市场会受到投资者情绪的干扰,也会发生错误,否则也就不会出现市场的非理性繁荣与非理性萧条。

本文的研究局限在于没有对机构投资者的持股周期进行分析,而持股周期的长短可能是影响机构投资者发挥监督作用的重要因素(Chen,Harford,Li,2007),但文中以持股数量指标予以了替代。另外,对于该类研究中一个无法克服的问题是无法获悉在表决日前机构投资者持股的内部数据(机构投资者的投资组合按季度公开披露),而只能以上季末持股数据予以替代,由于本文研究的是这些机构的重仓股因此对于这类股票,机构投资者频繁快速进出的可能性有限,而且本文研究的不是某一家机构的持股数量,而是机构总体的持股数量,因此如果该只股票被这家基金卖出,又被另外一家基金买人,不影响研究结论。综上所述,以上因素可能会对研究结论有细小影响,但不会影响基本结论。当然,这也是我们在后续研究中需要进一步予以证实的。另外一个问题,就是我们对所有样本未来两年的业绩进行比较是否合适的问题,虽然只有少部分样本在两年内实施了配股,而且配股时间较晚,但依然可能会对ROE造成影响,在无法剥离新项目的成本、收益的情况下,有可能会导致两个样本组的可比性受到影响,但在没有更好解决方法的情况下这是一个次优选择,而且也是目前该类研究所共同存在的问题,我们也期待未来的研究能够找到更好的解决方法。

(《金融研究》2009年第6期 略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号