当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2010年卷 > 中国会计年鉴2010年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2010年卷 > 中国会计年鉴2010年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

李远鹏

一、经济周期与上市公司经营绩效相背离之谜

大量的国内外研究表明,决定上市公司价值的因素是其基本面。宏观经济周期、行业态势、企业战略与执行都会影响着公司的价值,但是这些因素对公司价值的影响最终都要通过企业的会计信息来体现。和其他因素不同,宏观经济周期作为系统性因素会影响到大部分企业的经营:当经济周期处于繁荣时,企业的成长性和盈利能力也会上升,而经济处于衰退期时,企业的成长性和盈利能力也会萎缩。上市公司作为信息最透明、监管也最为严格的公司,其经营绩效自然会受到经济周期的影响,基于西方发达市场的研究也支持这一点。例如Kleinetal(2006)基于美国数据,以GDP的增长率和工业产出的增长率为经济周期的代理变量,发现从1951年到2001年这段期间,经济周期和上市公司的资产回报率(ROA)之间存在着显著的正向关系。

20世纪90年代以来,我国的股票市场从无到有,发展十分迅速,截止2007年底已有近1700家上市公司,在整个国民经济中占据了举足轻重的地位。然而伴随着中国资本市场的发展,对于上市公司经营绩效和经济周期之间的关系却存在着诸多争议。很多学者认为他们之间的联动性不强,甚至是相互背离的(袁永君,...

李远鹏

一、经济周期与上市公司经营绩效相背离之谜

大量的国内外研究表明,决定上市公司价值的因素是其基本面。宏观经济周期、行业态势、企业战略与执行都会影响着公司的价值,但是这些因素对公司价值的影响最终都要通过企业的会计信息来体现。和其他因素不同,宏观经济周期作为系统性因素会影响到大部分企业的经营:当经济周期处于繁荣时,企业的成长性和盈利能力也会上升,而经济处于衰退期时,企业的成长性和盈利能力也会萎缩。上市公司作为信息最透明、监管也最为严格的公司,其经营绩效自然会受到经济周期的影响,基于西方发达市场的研究也支持这一点。例如Kleinetal(2006)基于美国数据,以GDP的增长率和工业产出的增长率为经济周期的代理变量,发现从1951年到2001年这段期间,经济周期和上市公司的资产回报率(ROA)之间存在着显著的正向关系。

20世纪90年代以来,我国的股票市场从无到有,发展十分迅速,截止2007年底已有近1700家上市公司,在整个国民经济中占据了举足轻重的地位。然而伴随着中国资本市场的发展,对于上市公司经营绩效和经济周期之间的关系却存在着诸多争议。很多学者认为他们之间的联动性不强,甚至是相互背离的(袁永君,2004)。本文基于此提出一个关于中国上市公司的“谜”:经济周期与上市公司经营绩效相背离,并试图解读之,以便为理解和分析中国经济周期、中国上市公司行为以及资本市场监管提供一些建议。

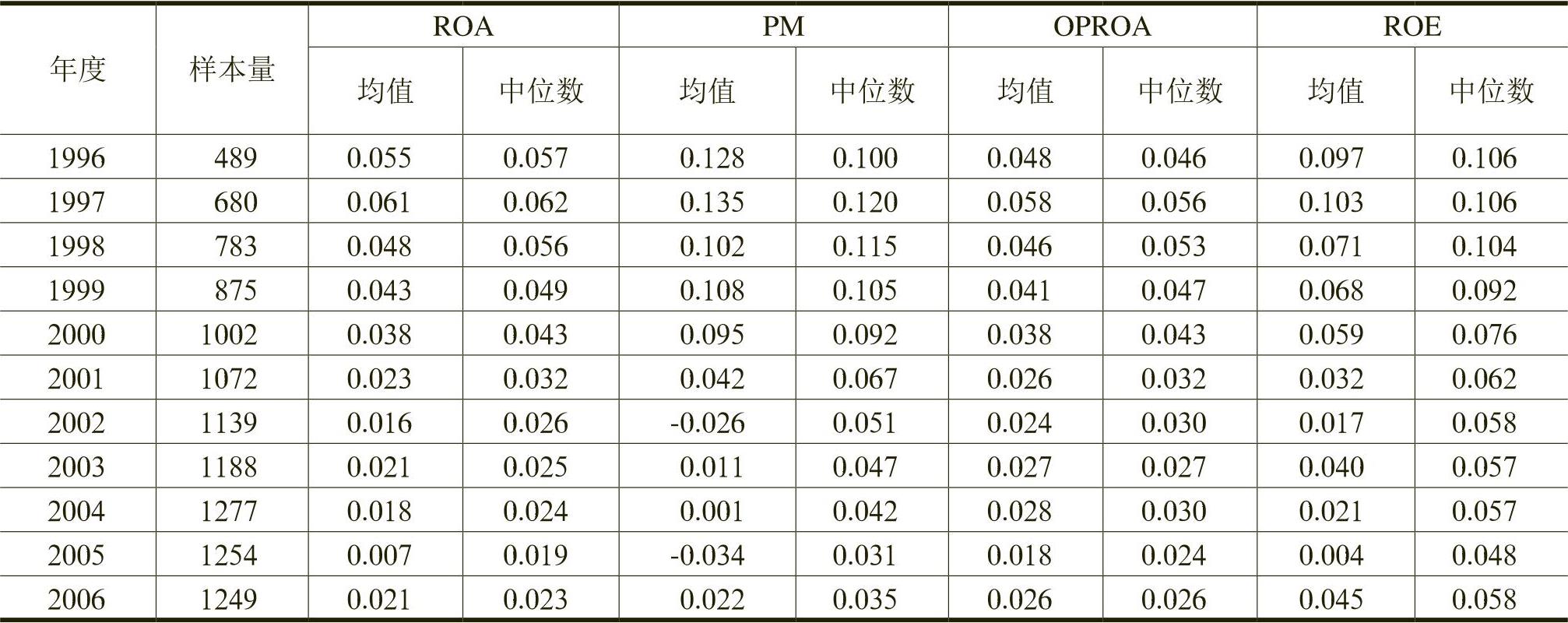

(一)中国上市公司盈利能力的时间趋势。

本文采用资产收益率(ROA)、销售利润率(PM)、净资产利润率(ROE)以及营业利润率(OPROA)四个指标代表上市公司的盈利能力。表1描述了1996年到2006年这11年中国上市公司盈利能力的变化趋势。

从表1可以看出,无论是采用ROA、PM、OPROA还是ROE,中国上市公司的盈利能力在1996年到2006年间都呈现大幅度的下滑,并且业绩下滑几乎是单调的。资产收益率的均值从1997年的611%左右下滑到2005年前后的017%;销售利润率的均值从1997年以前的13%下滑到2005年的负数;营业利润率从1997年的518%下滑到2005年后的2%左右;净资产利润率的均值从1997年的10%下滑到2005年的不到1%。中位数也呈现出相同的趋势。

上市公司业绩的下滑也引起了各方媒体的关注,例如《人民日报》就曾于2004年12月14日发表文章认为“:1992年以来,中国的上市公司业绩走出了一条非常标准的下降通道。平均每股收益从0.419元到0.356元、0.353元、0.39元、0.344元、0.318元,此后每况愈下至0.281元、0.249元、0.238元,一直滑落到去年的0.136元。即使考虑到会计制度国际化、标准化因素的影响,上市公司业绩连续整体下滑仍是不争的事实。”(袁永君,2004)。实际上,不仅仅实务界人士持这种观点,一些学者也支持这种观点,例如许小年(2005)认为中国上市公司的经营效益一直在下滑,并且在2004年前三个季度已经低于银行贷款利率,并对上市公司的经营能力的下滑表示了担忧。

表1 上市公司盈利能力时间趋势

注:ROA为净利润除以期末总资产,PM为净利润除以销售收入,OPROA为营业利润除以期末总资产,ROE为净利润除以期末所有者权益。

表1 上市公司盈利能力时间趋势

注:ROA为净利润除以期末总资产,PM为净利润除以销售收入,OPROA为营业利润除以期末总资产,ROE为净利润除以期末所有者权益。

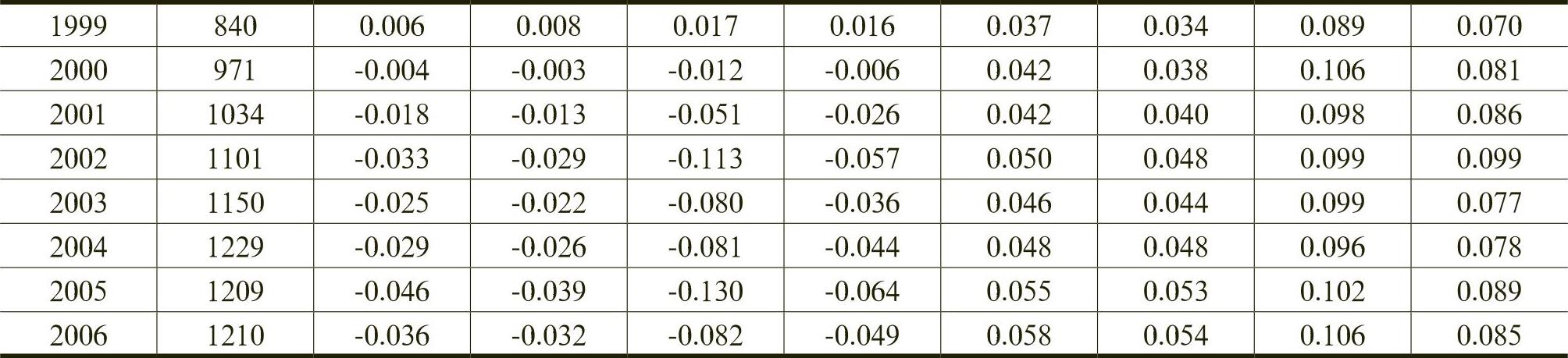

(二)经济周期与上市公司经营绩效相背离。

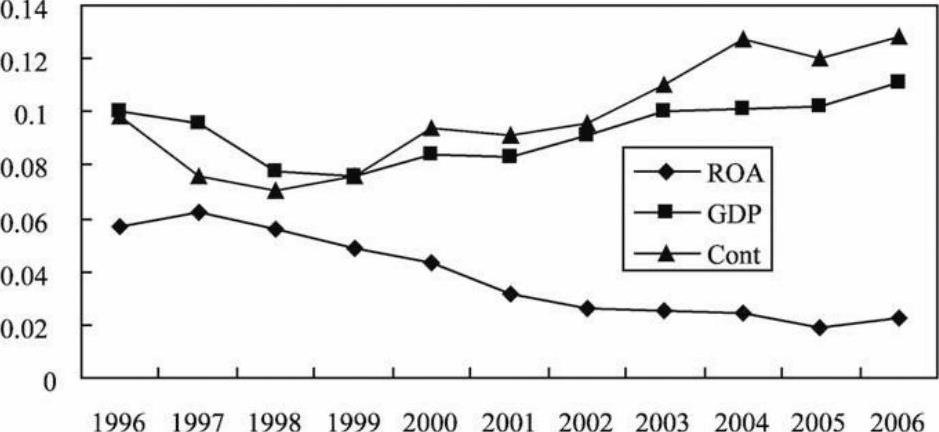

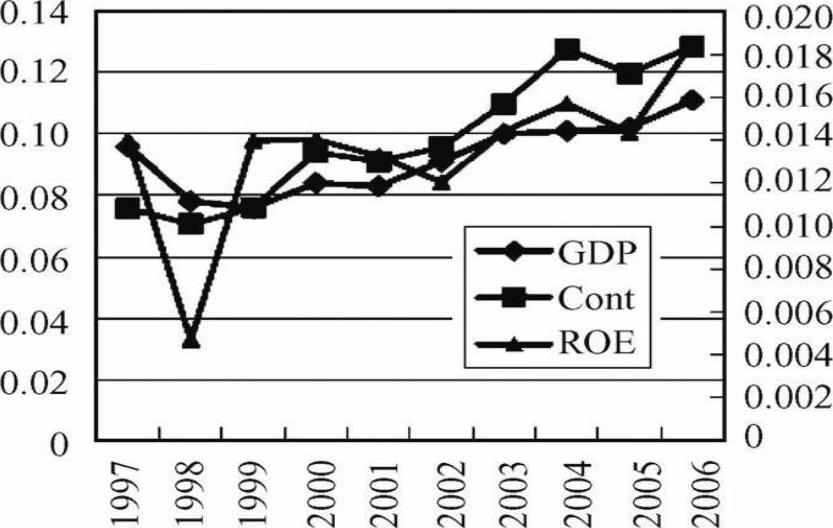

从上面的分析可以看出,我国上市公司的经营绩效在过去的十年间一直下滑,而与此相反的是,从上世纪90年代中期以来,中国的宏观经济却逐步走向繁荣。我们选择反映增长的GDP增长率指标(GDP)和反映投资效率的工业企业总资产贡献率指标(Cont)来度量宏观经济周期,并将这两个指标以及上市公司ROA(中位数)这11年来的变化画到图1中。从图中可以有两点发现:首先这两个宏观指标是高度一致的,说明经济繁荣期,企业的成长性和投资效率都会提高;而经济处于衰退期时,两者都会下降。其次,无论是GDP增长率还是总资产贡献率指标在90年代后期以来一直处于上升的趋势中,这和上市公司ROA几乎是背道而驰的,并且它们之间的差异也在2006年达到了最高峰。

图1 1996年到2006年经济周期与上市公司经营绩效

图1 1996年到2006年经济周期与上市公司经营绩效相对于非上市公司,上市公司的信息披露更加充分、监管也更为严格,并且其使用的会计准则也和国际会计准则更接近。因而一般认为,上市公司的会计数据更加真实可靠。而且由于上市公司在IPO过程中严格的选择机制,所以一般认为上市公司的质量优于非上市公司。对于中国这十年来的国民经济,一方面是宏观经济稳定而持续的繁荣,另一方面却是作为中国最优秀企业代表的上市公司,其经营绩效的下滑。在宏观经济学开始日益重视其微观基础的后凯恩斯时代,这种微观和宏观之间巨大的反差激起了学术界和实务界强烈的兴趣(易纲、林明,2003)。

已有一些学术文献对这一现象进行了研究。这些研究可以分为两大类:一类观点(Rawski,2001)认为,由于缺乏严格的微观基础,所以中国国家统计局公布的有关宏观数据有着很大的水份;另外一类观点认为中国的宏观数据以及微观企业的盈利数据都是真实的,因而试图通过其他理论来解释两者的背离。比如,Allenetal(2005)认为,中国经济增长的主要推动力是民营非上市公司,而非国有企业和上市公司,上市公司不具有代表性;张新、蒋殿春(2002)发现中国上市公司的盈利能力在下滑,但是同时资本成本下滑幅度更大,因此他认为宏观周期还受到了资本成本的影响;樊胜根、张晓波、S.Robinson(2002)认为结构调整造成了两者的背离;陈志武(2003)认为上市公司主要受到投资收益率的影响,并且其从1997年以来的业绩滑坡是投资效率下滑的一个体现;张华、张俊喜(2004)认为是亚洲金融危机导致上市公司在1997年之后开始出现业绩滑坡;而靳庆鲁等(2008)认为是经济政策导致了这一背离。由于这一问题的重要性,不仅仅学术界,一些媒体也表示过关注,《人民日报》曾多次就上市公司的业绩下滑做出解释,例如在2002年6月15日就曾经发表文章(郑伟,2002)认为2001年上市公司业绩下滑是由于“八项计提”等会计准则的变化造成的;而在2004年12月14日发表文章(袁永君,2004)认为“盈利一年不如一年的上市公司,已不能完全代表中国优秀企业的风采,更不能完全体现中国经济的勃勃生机”。

本文将上述看似矛盾的现象称为“经济周期与上市公司经营绩效背离之谜”,并试图解读之。基本结论是:中国上市公司这十年来经营绩效的下滑源于IPO公司的利润操纵,只不过是带着面纱的IPO后业绩下滑;上市公司IPO后业绩下滑是一个全球性的现象,并非中国特有,只不过中国独特的IPO监管制度,导致了IPO公司上市前更激进的利润操纵,而被操纵的利润会在上市后逆转,从而形成了这十年来的上市公司业绩滑坡;在控制了这一因素后,上市公司的经营绩效和宏观经济周期呈现出了较强的正相关。

本文结构如下:第一部分提出经济周期与上市公司经营绩效背离之谜;第二部分是样本选择与变量定义;第三部分从IPO的角度对这个“谜”进行解读;最后一部分是结论。

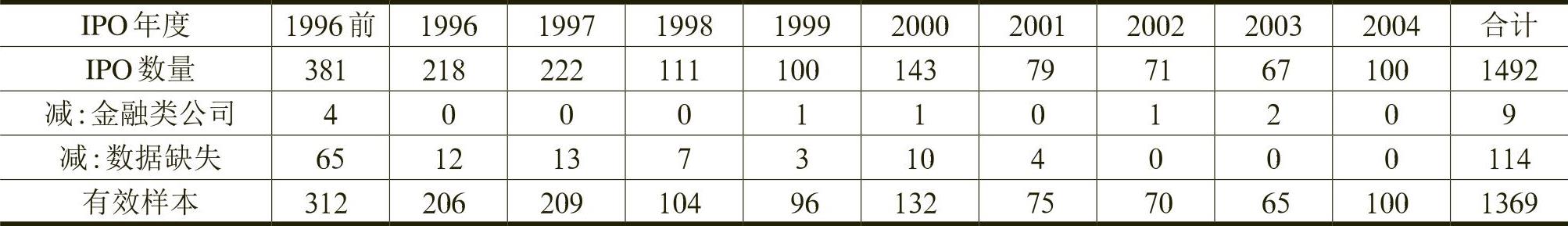

二、样本选择与变量定义

本文所有数据来自于CSMAR财务报告数据库,并选择2004年12月31日前上市的公司为样本。截止2004年12月31日,沪、深两市共有上市公司1492家,但CSMAR数据库缺失了其中114家公司的上市日期数据,我们又剔除了9家金融类公司。本文最终的样本公司为1369家公司,表2描述了样本的选择过程。

如前所述,为了反映上市公司的盈利能力,我们分别使用四个盈利指标进行度量,分别是资产利润率、销售利润率、营业利润率及净资产利润率。选择资产利润率、销售利润率及净资产利润率是因为这三个指标从不同的角度综合度量了公司的盈利能力,而选择营业利润率是因为营业利润为持续性业务所产生的利润。需要说明的是,为了控制极端值的影响,我们按照研究中的惯例,按年度剔除了1%分位数以下和99%分位数以上的观测值。

表2 样本选择描述

表2 样本选择描述三、经济周期与上市公司经营绩效背离之谜的解读

本部分试图从IPO后业绩下滑的角度来解释中国经济周期与上市公司经营绩效的背离,并从以下三个方面展开论述。

(一)利润操纵与IPO后业绩滑坡。

IPO后业绩滑坡是一项全球性现象,并非中国所特有,在世界上的许多国家都有发现。针对上市之后业绩下滑的现象,学术界从不同的角度提出了一些解释。Jensen和Meckling(1976)认为公司上市后,管理层持有的股份数额下降,这将导致管理层和外部股东之间的利益冲突加剧,造成企业财务业绩的下滑。Teoh、Lee和Wong(1998)的研究表明,管理层为达到股票发行上市的目的而进行的会计操纵行为也是导致企业上市后盈利能力下滑的一个因素。而Loughran和Ritter(1995)认为企业可能利用企业经营状况良好的时候发行上市,而这种良好的经营状况在未来是很难持续的,这样企业的财务业绩在上市后自然就会下降。

中国独特的IPO发行监管制度导致了非常严重的IPO公司操纵利润。这些监管制度主要表现在三方面:第一是上市前的资产重组。由于中国早期发行采用的是额度制,而且分配给企业的额度都很少,导致了这些企业只能将原有资产剥离出一部分去上市,而将其余的部分留在母公司,而这个剥离的过程为上市公司创造了巨大的利润操纵空间(李东平,2005)。第二,发行定价过程中对市盈率的管制。中国IPO公司的发行定价为每股盈余乘上市盈率,而政府对市盈率实行严格的监管,一般控制在20倍以内,但中国二级市场上的市盈率普遍偏高,所以发行市盈率管制极大地降低了上市公司的发行收入。已有的研究表明(Ibbotsonetal,1994)美国的首日回报率为15%,世界上除中国以外的其他国家最高为巴西的78%,而中国已经达到惊人的257%(Loughran,etal,1994),因而对于IPO公司而言,为了提高发行收入,操纵会计盈余几乎成了唯一的途径。第三,在发行定价中对IPO前历史会计盈余的使用更加重了这一问题,例如Jenniferetal(2008)发现在发行定价使用IPO前盈余的时期,上市公司对IPO前的利润操纵也更严重。正是因为中国这些独特的IPO监管制度导致了IPO公司极大的利润操纵,所以已有的研究大多从利润操纵的角度展开。例如,Aharonyetal(2000)研究表明,对于中国的B股和H股而言,IPO前盈余管理越严重的公司,其上市后经营绩效下滑也更严重;林舒和魏明海(2000)将样本扩大到了A股市场,得到了同样的结论;李东平(2005)发现IPO后业绩滑坡和IPO当年母子公司业绩指标差异显著相关,这间接地为公司IPO前利润操纵提供了证据;洪剑峭和陈朝晖(2002)结果发现,公司IP0后净资产利润率普遍下降,而这不能由宏观环境变化因素来解释。上述研究表明,中国IPO公司上市后业绩普遍下滑,上市前的利润操纵是公司上市后业绩下滑的重要原因。

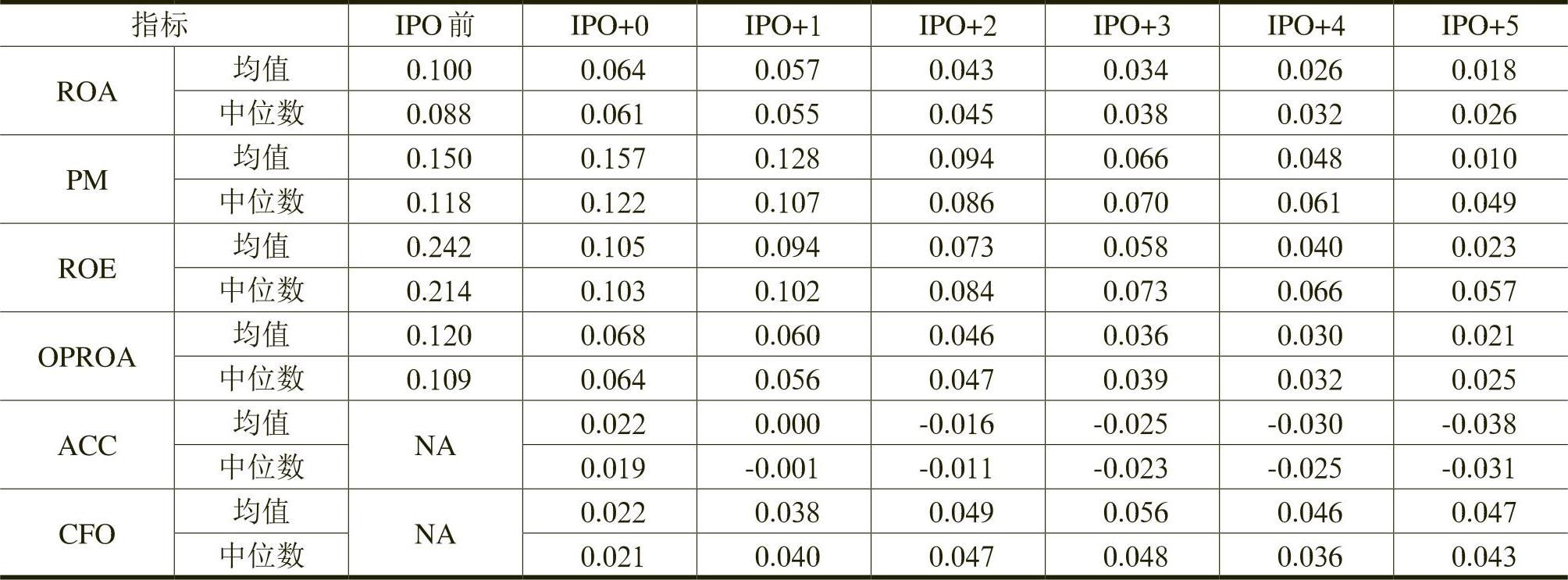

本文首先使用1990—2004年A股IPO数据对上市后的经营绩效下滑做实证检验。我们把所有IPO公司的IPO当年作为0年,依次观察IPO前以及其后五年中这些公司盈利能力的变化。表3给出了1990-2004年这15年间1369家IPO公司上市前后盈利能力变化的混合数据结果。需要强调的是由于个别公司在有的年份财务数据的缺失以及2002年及以后上市的公司截止2006年还没有完整的IPO后5年的数据,因此该表的数据是非平衡的面板数据。

表3 IPO后盈利能力变化趋势表

注:“IPO前”为上市前3年的平均值;“IPO+0”为IPO当年,依此类推。

表3 IPO后盈利能力变化趋势表

注:“IPO前”为上市前3年的平均值;“IPO+0”为IPO当年,依此类推。

从表3可看出,我国公司上市后业绩平均来讲呈下降趋势,这种下滑基本上要持续5年的时间,上市前三年ROA的均值(中位数)为10%(8.8%),上市当年为6.4%(6.1%),之后五年分别为5.7%(5.5%)、4.3%(4.5%)、3.4%(3.8%)、2.6%(3.2%)和1.8%(2.6%)。从表中还可以看出,其它盈利能力指标,如PM、OPROA、ROE的趋势和ROA也是一致的。此外,我们将表3的结果进行分年处理,也支持表3的结果。

对于中国上市公司而言,有几种理论可以解释IPO前盈利能力和IPO后业绩滑坡这一现象:盈余管理理论、均值回归理论和政府干预理论。根据盈余管理理论,上市前由于IPO公司操纵会计信息,夸大了这些公司的盈利能力,而这种会计上的操纵要在上市后逆转,所以上市前盈余管理越严重的公司,IPO后业绩滑坡也更为严重(Teohetal,1998)。而根据均值回归理论,由于竞争的压力,盈利能力强的公司很难长时间维持这种高的盈利能力,从而会向均值回归,那么盈利能力越高,其业绩下滑也更为严重(Nissimetal,2001)。此外,根据Fanetal(2007)的研究,政府会利用上市公司来实现政治目标从而使其偏离盈利目标,造成IPO后的业绩滑坡。这三种理论的差别在于盈余管理理论强调的是企业对会计信息的操纵导致了业绩滑坡,而均值回归理论以及政府干预理论强调的是外在压力导致了业绩下滑。

为了进一步区分这三种可能性,我们将上市公司的会计利润分解为经营活动现金流量(CFO)和会计应计(ACC)两部分。从会计理论上看,会计应计的作用在于平滑现金流的波动,从而提高会计利润在度量盈利能力上的准确性,但是会计应计也带来另外一个问题,就是更严重的会计信息操纵(Kothari,2001)。大量证据表明,中国上市公司会通过会计应计来操纵会计利润,以求达到IPO制度、配股制度以及退市制度等监管措施中对会计指标的要求(Aharonyetal,2000;Chenetal,2004;陆建桥,1999)。

和现金流量不同,会计应计的特征就是如果在某一时期操纵过高,那么未来就会发生逆转。因此,我们就可以通过分解净利润中的经营活动现金流量和会计应计,来区分盈余管理理论和均值回归理论。如果盈余管理理论成立,那么IPO后的业绩滑坡更多是由于会计应计造成的,而且操纵会计越严重的公司,其会计应计下滑的程度也越强烈;如果均值回归理论和政府干预理论成立,则不会有这一结果。为了控制规模上的差异,我们将会计应计和经营活动现金流量分别除以期末账面总资产进行标准化。从表3可以看出会计应计在IPO后呈现出大幅度的下滑,其均值(中位数)从上市当年的0.22(0.19)一直下滑到上市5年后的-0.038(-0.031),与此相反的是CFO除了在上市当年较低外,并没有明显的趋势。

(二)中国上市公司盈利能力下滑之谜的解读。

上述结果说明,IPO公司在上市时通过操纵提高了利润,而这种被操纵的利润在上市后的逐渐逆转导致了盈利能力的下滑,这就造成了上市时间越久的公司其盈利能力越低。根据IPO公司的这一特征,我们可以做出两个推论:一是随着时间推移,整体上市公司的平均上市年龄变长,根据表3的结果,上市后时间越长,公司的盈利能力就会越低,这就会导致整体上市公司盈利能力的下滑;第二,根据表3的结果,IPO公司上市后盈利能力的下滑主要是由于IPO公司上市后会计应计下滑造成的,而现金流量并没有明显的变化,那么,中国上市公司这十年来的业绩下滑也应主要表现在会计应计下滑,而非现金流量的下滑。如果这两个假说成立,那么中国上市公司这十多年来的业绩滑坡只不过是带着面纱的IPO后业绩滑坡。我们使用1996年到2006年的上市公司为样本做检验。表4给出这11年间每年不同上市年龄公司的构成比例。

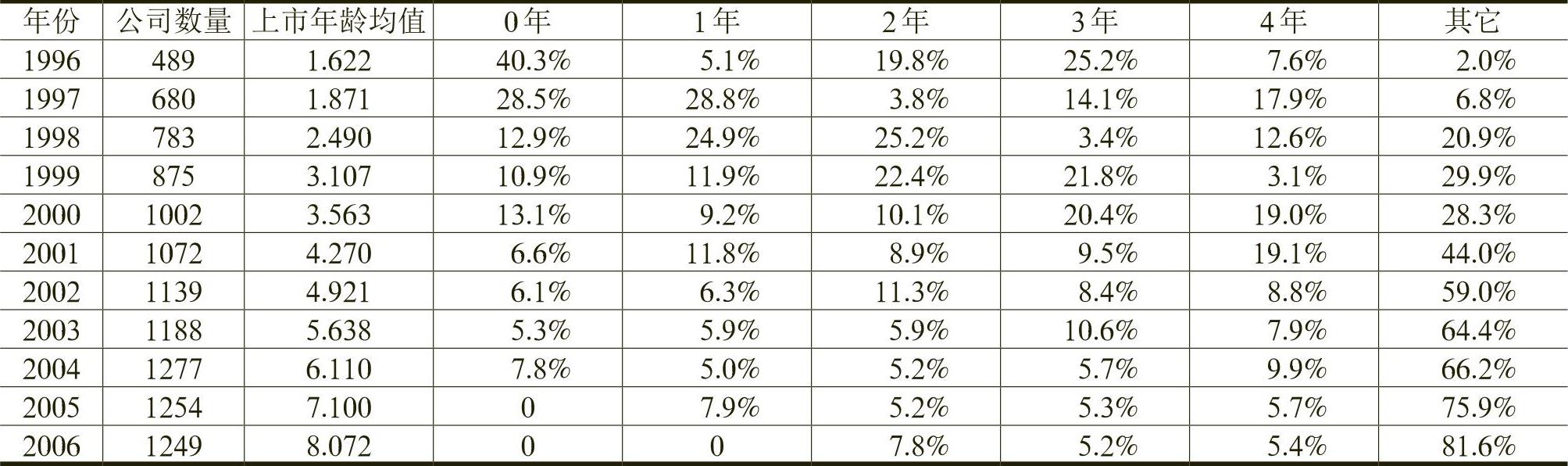

表4 上市公司的上市年龄趋势与ROA趋势

注:“上市年龄”定义为所在年份和IPO年份之差;“0年”表示上市年龄为0年的公司所占的比重,依此类推;“其它”表示上市年龄为5年及以上的公司;百分比表示不同上市年龄的公司占本年度公司的比重。

表4 上市公司的上市年龄趋势与ROA趋势

注:“上市年龄”定义为所在年份和IPO年份之差;“0年”表示上市年龄为0年的公司所占的比重,依此类推;“其它”表示上市年龄为5年及以上的公司;百分比表示不同上市年龄的公司占本年度公司的比重。

从表4以看出,1996—2006年这11年间上市平均年龄从1996年的1.622上升到2006年的8.072,而上市年龄为0年的公司所占的比重从1996年的40.3%一直下滑到2005年和2006年的0,并且这种下滑基本上单调的;与此同时上市5年及以上的公司所占的比重却从1996年的2.0%一直上升到2006年的81.6%。而表3的结果表明,IPO后公司业绩会出现滑坡,那么上市越久的公司,经营绩效也就会越差。因此,上市公司不同年龄构成比例的变化就会导致上市公司盈利能力的下滑。

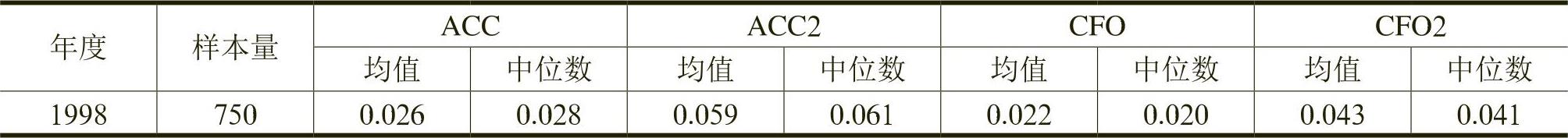

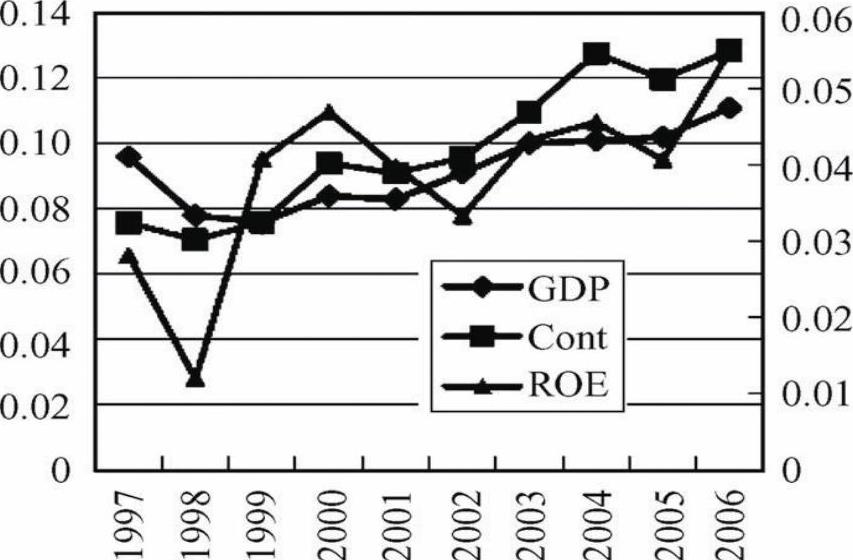

表5给出了分年度会计应计和现金流量的变化趋势。由于从1998年起上市公司才开始公布现金流量表,因此我们的数据也是从1998年开始的。从表5可以看出,1998—2006年这9年间上市公司的会计应计在下滑,而且几乎是单调下滑。以销售收入作为除数的会计应计的均值(中位数)从1998年的0.059(0.061)一直下滑到2005年的-0.130(-0.064);而同样以销售收入作为除数的现金流量从1998年的0.043(0.041)上升到2006年的0.106(0.085)。综合前面的结果我们可以得出如下结论:从1996年到2006年,中国上市公司的业绩滑坡只不过是带着面纱的IPO后业绩滑坡,是由于IPO公司上市时的会计操纵导致上市后的业绩下滑。

表5 上市公司现金流与会计应计的时间趋势

表5 上市公司现金流与会计应计的时间趋势 续表

注:ACC,CFO是以总资产做除数;ACC2,CFO2以销售收入做除数。

续表

注:ACC,CFO是以总资产做除数;ACC2,CFO2以销售收入做除数。

(三)经济周期与上市公司经营绩效背离之谜的解读。

在上一部分,我们发现中国上市公司的盈利能力下滑是IPO造成的,即上市公司的业绩滑坡是带着面纱的IPO后业绩滑坡。接下来,我们将控制IPO效应的影响后,重新检验中国上市公司的业绩和经济周期的关系,即检验是不是IPO效应的干扰导致了本文开头提出的“经济周期与上市公司经营绩效背离之谜”。我们使用两种方法控制IPO效应的影响:第一种是选择样本法,即选择一个子样本,在这个子样本中的公司受到IPO效应的影响较小,也就是说,我们将受到IPO效应影响较大的公司样本剔除以控制IPO效应的影响;第二种方法是如本小节第二部分的方法,剔除IPO操纵最严重的会计应计,仅仅考虑受操纵较小的经营活动现金流量(CFO),这一结果在下文的多元回归部分予以报告。

首先对于第一种选择子样本的方法,我们认为应考虑两个主要因素:一为IPO后的时间,二为是否进行了再融资(SEO)。对于IPO后的时间,因为上面的证据表明,上市公司IPO后平均而言会计应计会下滑5年,所以理论上应当控制IPO后不足5年的公司;第二点,之所以要控制SEO的公司是因为已有大量证据表明中国上市公司在SEO前会调整会计应计,以迎合证监会有关SEO的收益率指标上的要求,会在SEO前通过操纵会计应计达到配股指标上的要求(ChenandYuan,2004),而被操纵的会计应计在SEO后就会发生逆转。综合上面的分析我们可以得出如下结论:对于IPO公司而言,其会计应计在刚上市时是比较高的,其后便开始下滑;而另一个影响IPO公司会计应计下滑的因素是SEO,如果其后进行SEO,那么会计应计在SEO前3年还会维持在比较高的水平上,而其后快速下滑,而且下滑时间大约持续3年的时间。因此,我们采用如下子样本进行检验:上市年龄大于3年的公司,并且在该年的前后3年的区间内均未发生过SEO,这些公司就会较少受到IPO效应的影响。需要说明的是这样选择的样本量会较少,例如1996年只剩下11个样本,1997年为51个,此后均在100个以上并逐渐增加。由于1996年的样本量过少,会影响到检验的功效,所以我们从1997年开始报告。图2和图3分别给出了这些公司ROE(中位数)、ROA(中位数)与经济周期之间的关系。

图2 ROE与经济周期

图2 ROE与经济周期 图3 ROA与经济周期

图3 ROA与经济周期从图中可以看出,整体而言,这些公司和两个宏观经济指标GDP增长率(GDP)以及资产贡献率(Cont)都显现出了很强的一致性,而且和资产贡献率更是高度一致。以ROE为例,在1997-2006年的10年中只有2002年这一年的变化方向不一致,其余年份都是同向变化,和GDP增长率有3年变化方向不一致,但基本形态一致。这与图1中的ROA和经济周期的关系形成了鲜明的对比,因为图1中是全部上市公司样本,而图2和图3是通过选择不受到IPO效应影响的一个子样本。这就说明控制了IPO效应后,上市公司的经营绩效与经济周期之间的关系由背离转为一致,所以我们可以推断出正是IPO效应导致了上市公司经营绩效和经济周期的背离。

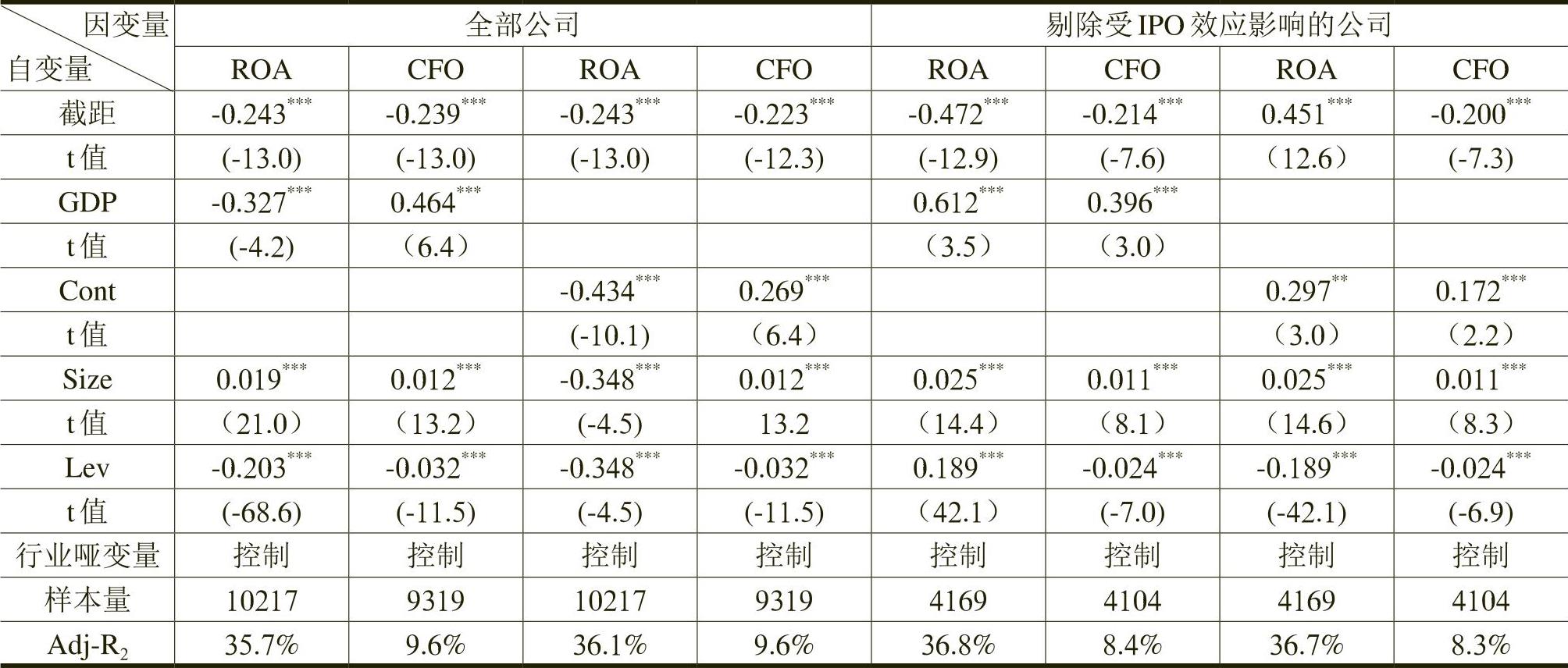

以上分析是单变量分析,为控制其它因素的影响,我们采用经营绩效指标对当年的经济周期指标做回归。回归模型如下:

其中,BUSCYC是经济周期变量,我们采用年度GDP增长率(GDP)和工业企业的总资产贡献率(Cont)代表;Size是公司的规模,使用期末账面总资产的自然对数来衡量;Lev是上市公司的杠杆,等于期末账面总负债除以期末账面总资产;Industry是指公司所属的行业虚变量;Performance表示上市公司的经营绩效,我们采用ROA和CFO两个指标表示。回归结果见表6。

从表6可以看出,无论使用GDP增长率还是工业企业的总资产贡献率作为经济周期的代理变量,结果都比较类似。我们以GDP增长率进行说明。首先对于全部公司组而言,当使用ROA度量盈利能力时,GDP和上市公司的盈利能力呈现出非常显著的负相关,回归的系数为-0.327(t值为-4.2),这就是本文第一部分中所讲的“上市公司经营绩效与经济周期背离之谜”。而当我们剔除IPO时受到影响的会计应计,仅仅以经营活动现金流量做回归,结果就表明,上市公司盈利能力和GDP增长率之间的关系发生了惊人的变化,回归系数由原来的负数变成了0.464,并且都是在1%的水平上显著。这说明在控制了IPO效应后,上市公司的盈利能力和宏观经济呈现出了显著的正的关联性。我们还给出了剔除受IPO效应影响较大的公司后的回归结果,具体做法是将最近3年IPO的公司和前后3年内发生SEO的公司剔除,结果显示ROA和GDP增长率之间变成了0.612,而且是显著的。这也进一步证实了上市公司经营绩效和经济周期之间的背离是IPO公司利润操纵造成的。表6的多元回归结果证实了图2和图3的结论:中国上市公司经营绩效和宏观经济周期之间的背离是源于IPO公司的利润操纵,当控制住IPO效应后,上市公司的经营绩效显著地受到了宏观经济周期的影响,并没有背离宏观经济的波动。

表6 上市公司经营绩效与经济周期的多元回归

注:由于现金流量数据的可得性,涉及CFO的数据从1998年开始;剔除受IPO效应影响的公司为剔除最近3年IPO和前后3年内发生SEO的公司;***为1%显著,**为5%显著。

表6 上市公司经营绩效与经济周期的多元回归

注:由于现金流量数据的可得性,涉及CFO的数据从1998年开始;剔除受IPO效应影响的公司为剔除最近3年IPO和前后3年内发生SEO的公司;***为1%显著,**为5%显著。

我们还对表6的结果做了如下测试:第一,Allenetal (2005)认为中国经济增长的主要拉动力是民营非上市公司而非上市公司和国有企业,而根据Fanetal(2007),国有上市公司IPO后业绩不佳,是因为政府利用上市公司来实现政治目标从而偏离盈利目标,因此上市公司中的国有企业和民营企业可能存在差异。为了进一步实证检验国有企业和民营企业之间的差异,我们将上市公司分为国有企业和民营企业两大类,并加入回归模型(结果未报告),我们发现这两类公司并没有显著差异。我们认为造成这一现象主要源于中国IPO时的监管制度,因为无论是民营还是国有企业在IPO时都有动机通过利润操纵获得更多的发行收入,并且对于民营公司而言这种动机反而可能更加强烈,而操纵的利润在上市后同样会发生逆转。第二,由于Cont指标度量的是工业企业总资产贡献率,因此我们还以上市公司中的制造业公司为样本,结果依然不变。第三,表6的结果是控制了所有变量上下1%分位数的极端值,为了进一步控制极端值的影响,我们还控制了上下2%的极端值,结果也没有变化。第四,我们还使用了反映增长的利润增长率和权益增长率作为经营绩效的代理变量,结果依然不变。

四、结论与讨论

本文运用1996—2006年中国上市公司的数据,来分析实务界和理论界广泛关注的“上市公司经营绩效和宏观经济周期背离”问题。分析发现,在中国宏观经济持续繁荣的背景下,上市公司的经营绩效萎靡的根源在于IPO公司的利润操纵所导致的上市后业绩滑坡。其主要结论如下:(1)发行上市的监管政策导致了IPO公司在上市前强烈的盈余操纵,正是这种操纵造成了上市后盈利能力的滑坡,因此上市前操纵越严重的公司,上市后利润下滑得也越剧烈;(2)中国上市公司这十年来的业绩下滑只不过是带着面纱的上市后业绩滑坡;(3)造成学术界和实务界所广泛关注的“上市公司经营绩效和宏观经济周期背离”是由于IPO公司上市前的操纵,当控制了IPO效应后,上市公司的投资效率指标和增长性都和宏观经济周期之间表现出较强的正相关。

本文的研究具有重要的理论价值。对“上市公司经营绩效和宏观经济周期背离”的解读关系到如何理解中国的宏观经济,本文从上市公司的角度对这一问题进行分析,可以理解为研究中国宏观经济的微观基础。因为由于会计准则、独立审计、市场监管等机制的存在,一般认为上市公司的财务数据也更为真实可靠,如果这些公司的数据和宏观经济数据之间存在较大的差异,难免会使人怀疑宏观数据的真实性。我们发现由于IPO监管制度的存在导致了IPO公司非常激进的操纵,从而扭曲了整体上市公司的财务数据;当控制住这一偏差后,上市公司的经营绩效和宏观周期之间是一致的。这有助于从全新的角度来理解中国宏观经济周期与上市公司经营业绩之间长达十年的背离。

本文的研究结果也具有重要的政策含义。本文的研究表明,发行上市的监管政策可能会扭曲上市公司的会计信息质量,从而造成股市与宏观经济之间的背离,并弱化资本市场的资源配置效率。本文的研究对于上市公司财务分析具有重要的参考价值。大量的研究表明,投资者在判断上市公司价值的时候,依赖最多的是会计信息(Balletal,1968;陈晓等,1999),而会计信息质量会对投资者的判断产生很大的影响,从而会影响到资本市场的资源配置功能的发挥(姜国华,2005)。一般而言,财务分析的起点是会计分析,然后再进行证券定价、信用分析等其它方面的分析。本文的研究表明,当控制住IPO效应后,上市公司的经营绩效显著受到了宏观经济周期的影响,这有助于投资者分析中国上市公司的盈利能力,进而对于提高中国资本市场的效率具有重要的作用。

(《经济研究》 2009年第3期 略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号