当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2007年卷 > 中国会计年鉴2007年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2007年卷 > 中国会计年鉴2007年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

孟焰 张秀梅

一、问题的提出、概念的界定及假设的建立

(一)问题的提出

从理论上说,上市公司关联交易盈余管理程度越严重,关联方利益转移也就会越严重。从实践上看,关联方利益转移与关联方交易盈余管理度是否存在显著的线性关系以及关系的方向,即向上市公司输送利益还是从上市公司转移利益,需要实证研究提供数据支持。从文献看,Ming Jing and T.JWong在“Earning Management and Tunneling through Re-lated Party Transactions:Evidence from Chinese Corporate Groups”一文中检验了关联交易盈利管理方式和控股股东利益转移行为及其市场反映的关系。本文选取了131个中国基础材料行业的公司作为样本,研究了集团公司三大关联交易方式:关联交易销售、关联方应收款项、关联方贷款与大股东利益转移的关系,并对我国上市公司关联交易盈余管理程度与关联方利益转移的关系进行了研究,从而为上市公司关联交易盈余管理和关联方利益转移的监管提供政策建议。

(二)概念的界定

1.关联交易盈余管理程度的界定

关联交易盈余管理程度的衡量一直是一个世界性的难题,主要在于很难直接从上市公司的关联交易中拆分出效率性的关联交易和...

孟焰 张秀梅

一、问题的提出、概念的界定及假设的建立

(一)问题的提出

从理论上说,上市公司关联交易盈余管理程度越严重,关联方利益转移也就会越严重。从实践上看,关联方利益转移与关联方交易盈余管理度是否存在显著的线性关系以及关系的方向,即向上市公司输送利益还是从上市公司转移利益,需要实证研究提供数据支持。从文献看,Ming Jing and T.JWong在“Earning Management and Tunneling through Re-lated Party Transactions:Evidence from Chinese Corporate Groups”一文中检验了关联交易盈利管理方式和控股股东利益转移行为及其市场反映的关系。本文选取了131个中国基础材料行业的公司作为样本,研究了集团公司三大关联交易方式:关联交易销售、关联方应收款项、关联方贷款与大股东利益转移的关系,并对我国上市公司关联交易盈余管理程度与关联方利益转移的关系进行了研究,从而为上市公司关联交易盈余管理和关联方利益转移的监管提供政策建议。

(二)概念的界定

1.关联交易盈余管理程度的界定

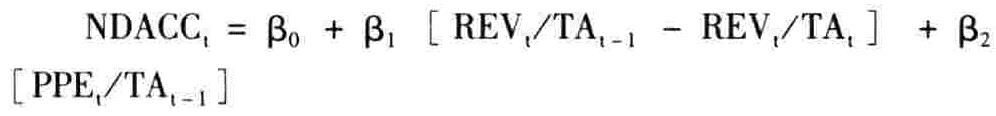

关联交易盈余管理程度的衡量一直是一个世界性的难题,主要在于很难直接从上市公司的关联交易中拆分出效率性的关联交易和机会主义行为的关联交易。本文选取2001—2004年因关联交易获得非标准审计意见的上市公司作为研究样本,假定这些公司进行的盈余管理属于关联交易盈余管理,并假定这些公司的盈余管理程度为其关联交易盈余管理的程度,从而间接衡量上市公司的关联交易盈余管理度。从文献来看,可以衡量盈余管理程度的指标有两个:应计利润总额和可操纵性应计利润总额。在将应计利润总额拆分成操纵性应计利润和非操纵性应计利润时,广泛使用的模型是时间序列琼斯模型。由于时间序列琼斯模型需要至少10年的数据,而我国上市公司时间较短,按照上市超过10年来选择样本,会导致样本过少,无法回归,所以我国暂时无法采用时间序列琼斯模型,否则会犯统计常识性错误。本文选择作为替代方法的横截面琼斯模型,来计算上市公司的关联交易盈余管理程度即可操纵性应计利润总额(DACC)。该模型要求同行业非样本公司至少为10家,所以当同行业样本公司低于10家时,则把其放到更大的行业中去。计算步骤为:

第二,运用第1步算出的回归系数,采用修正的琼斯模型计算样本公司的非操纵性应计利润NDACC。

第三,计算样本公司的操纵性应计利润DACC。

其中,TACCt——样本公司第t年的应计利润总额;NDACCt——样本公司第t年的非操纵性应计利润总额;

2.关联方利益转移程度的界定

从现有文献看,多数文章都采用间接方式(TOBIN’SQ值或EVA)来衡量大股东对中小股东的利益剥夺程度。由于EVA的计算较为麻烦,需要进行上百次的调整,需要搜集大量的财务数据,而我国又缺少权威性的数据库,所以本文采用托宾Q值间接反映关联方利益转移的程度。托宾Q值越大说明公司价值越大,关联方利益转移程度越少;托宾Q值越小说明公司价值越小,关联方利益转移程度越大。

(三)假设的建立

从理论上说,关联方主要通过关联交易盈余管理进行利益转移,在上市公司面临退市(ST、*ST)危机时,关联方会通过关联交易盈余管理向其输送利益,人为提高上市公司的经营业绩,帮助其保牌。当上市公司需要获得配股和增发新股的资格时,关联方也会通过关联交易盈余管理向其输送利益,帮助其保配、保发。当上市公司依靠关联方的利益输送获得了配股、增发资格,募集了新的权益资本后,关联方就会占用配股、增发资金,从上市公司转移利益。关联方向上市公司输送利益的最终目的是为了从上市公司转移资源或利润,向上市公司输送利益只是手段,而从上市公司转移利益才是最终目的(段亚林,2001)。可以说,上市公司的关联交易盈余管理度越严重,关联方利益转移应该越大,故提出假设1:

假设1 上市公司的关联交易盈余管理度(DACC)与关联方利益转移正相关,与托宾Q值负相关。

控股股东享有的控制权一般会大于其拥有的所有权,所有权越大,控股股东享有的控制权也会越大。从理论上说,由于前五大股东持股比例越高,拥有的所有权越大,享有的控制权也会越高,其通过关联交易盈余管理从上市公司转移利益的能力应该越强。故提出假设2:

假设2 上市公司前五大股东持股比例的平方和(H5指数)与关联方利益转移正相关,与托宾Q值负相关。

由于我国证券监管部门对上市公司盈余管理的处罚较轻(李爽和吴溪,2002;刘峰,2002),上市公司进行关联交易盈余管理付出的政治成本较低,所以从理论上说,上市公司的规模越大,供关联方转移的资源越多,关联方利益转移的程度应该越高。故提出假设3:

假设3 上市公司的规模(SIZE)与关联方利益转移正相关,与托宾Q值负相关。

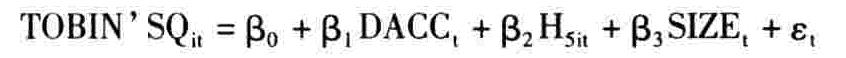

二、模型的建立

基于上述分析,本文建立了下述关联交易盈余管理程度与关联方利益转移关系的多元回归模型:

其中,

TOBIN’SQit——i公司第t年末的托宾Q值;

DACCit——个股i在t年的关联交易度,采用横截面琼斯模型计算;

H5it——i公司第t年的前五位股东持股比例的平方和,代表股权集中度;

ASSETit——i公司在t年末的资产总额;

PPSit——i公司在t年末的每股市价;

CUSHAREi(t-1)——i公司在t年末的可流通股份数;

PPSit*CUSHAREit——i公司在t年末的可流通股份市值总额;

DEBTit——i公司在t年末的负债总额;

SIZEit——控制变量,代表i公司第t年的公司规模,公司年末资产总额的对数;

由于关联方利益转移程度一般与股权集中度和公司规模存在相关性,所以在考核关联交易盈余管理度与关联方利益转移的关系模型中引进了H5和SIZE控制变量,以避免回归中的系统性误差。

三、样本的选择

通过CCER数据库,本文选取在2001—2004年因关联交易获得非标准审计意见的148家A股非金融类的上市公司作为研究对象,其中2001年49家,2002年36家,2003年13家,2004年50家。剔除财务数据不全的公司1家,实际样本147家,其中2001年48家,2002年36家,2003年13家,2004年50家。研究使用的财务数据根据CCER数据库提供的数据整理得到。分析使用的统计软件为SPSS10.0。

四、检验结果

(一)描述性统计结果

1.2001—2004年度样本公司的描述性统计结果

2001—2004年度样本公司的描述性统计结果经过整理如表1所示:第一,样本公司托宾Q的均值在2001—2004年度依次为1.8990、1.9157、2.3654、1.8397,除了2003年较大外,其余年度基本保持稳定。说明上市公司的价值和关联方利益转移的程度在2003年较大,其余年度基本保持稳定。

表1 2001—2004年关联交易盈余管理度与关联方利益转移关系的描述性统计结果

表1 2001—2004年关联交易盈余管理度与关联方利益转移关系的描述性统计结果第二,样本公司可操纵性应计利润总额以年初资产总额的均值(DACC)在2001—2004年度依次为-7.3170%、-10.7480%、-9.3535%、-6.8394%,2001—2004年可操纵性应计利润总额的均值都为负值,说明2001—2004年上市公司每年净利润的均值都小于当年经营活动现金净流量的均值,上市公司通过关联交易进行盈余管理时,采用了调减利润的方式,或者说存在关联方从上市公司转移利益的现象。就变化趋势看,2002年可操纵性应计利润总额的绝对值最大,2004年绝对值最小,按照应计利润总额的绝对值从大到小的年度排序为:2002年、2003年、2001年和2004年。

第三,样本公司H5指数的均值在2001—2004年度依次为0.1978、0.2177、0.1799、0.1606,该指数在2001—2004年度都小于0.25,说明样本公司前五大股东持股比例在2001—2004年差距较小,股权集中度较低。

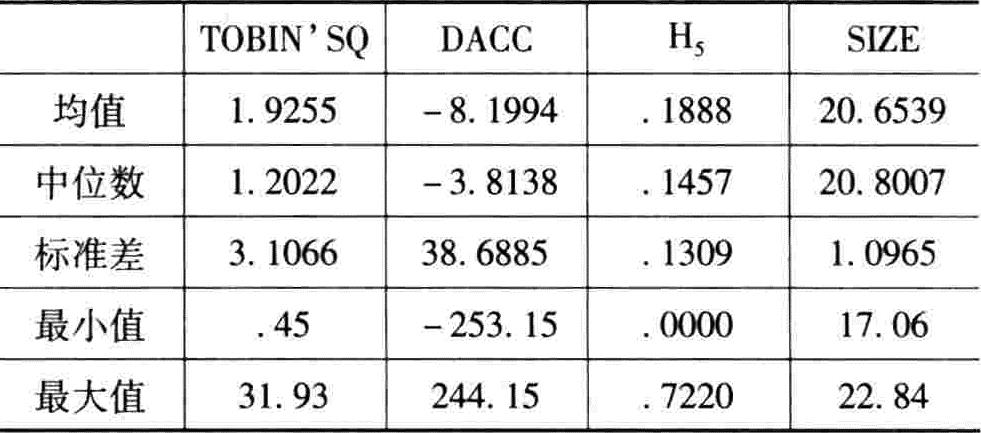

2.合成样本的描述性统计结果

2001—2004年度合成样本的描述性统计结果经过整理如表2所示:

表2 合成样本关联交易盈利管理度与关联方利益转移关系的描述性统计结果

表2 合成样本关联交易盈利管理度与关联方利益转移关系的描述性统计结果第一,在合成样本中,托宾Q的均值为1.9255,大于1,说明上市公司的价值较高,关联方利益转移的程度较低。

第二,在合成样本中,可操纵性应计利润总额除以年初资产总额比例的均值(DACC)为-8.1994%,可操纵性应计利润总额的均值为负值,说明上市公司每年净利润的均值小于当年经营活动现金净流量的均值,上市公司通过关联交易进行盈余管理时,采用了调减利润的方式,或者说存在关联方从上市公司转移利益的现象。

第三,在合成样本中,H5指数的均值为0.1888,该指数小于0.25,说明上市公司前五大股东持股比例差距较小,股权集中度较低。

第四,在合成样本中,年末资产总额自然对数的均值为20.6539,说明上市公司年末资产总额的均值为e20.6539元,公司规模较大。

(二)回归结果

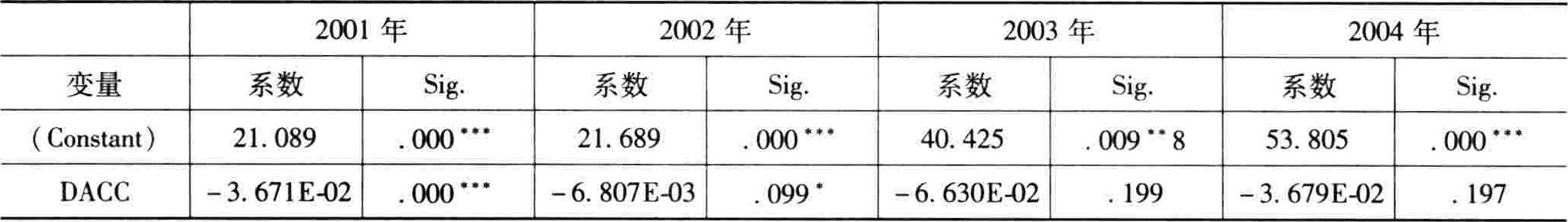

1.2001—2004年度样本公司的回归结果

经过整理如表3所示:

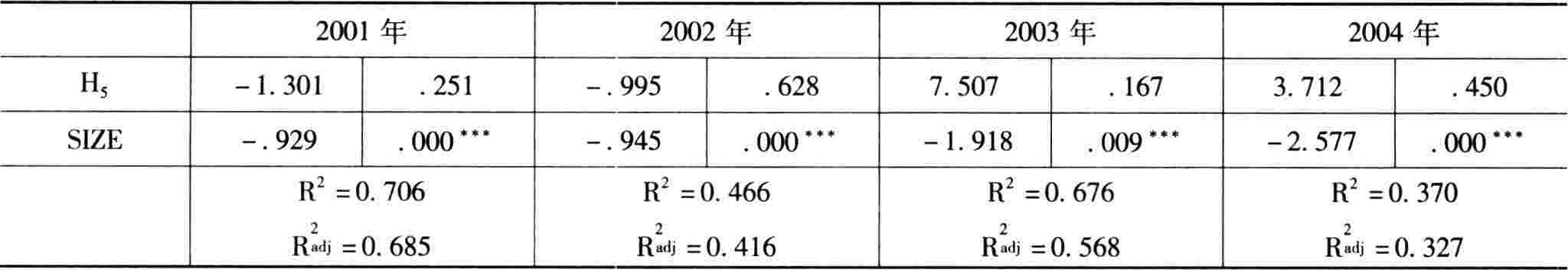

表3 2001—2004年度样本公司关联交易盈余管理度与关联方利益转移关系的回归结果

表3 2001—2004年度样本公司关联交易盈余管理度与关联方利益转移关系的回归结果 续表

其中,*表示在0.1的水平上显著;**表示在0.05的水平上显著:***表示在0.01的水平上显著。

续表

其中,*表示在0.1的水平上显著;**表示在0.05的水平上显著:***表示在0.01的水平上显著。

(1)关联交易盈余管理度(DACC)的估计参数2001—2004年依次为-3.671E-02、-6.807E-03、-6.630E-02、-3.679E-02,显著性概率依次为0.000***、0.099*、0.199、0.197。说明2001—2004年上市公司关联交易盈余管理程度与托宾Q值(公司价值)负相关,与关联方利益转移正相关,2001年在0.01的水平上具有显著性,2002年在0.1的水平上具有显著性,其他年度不具有统计意义上的显著性。假设1在2001和2002年度得到证实,在2003和2004年度得到一定程度的证实。

(2)前五大股东持股比例的平方和(H5)的估计参数2001—2004年依次为-1.301、-0.995、7.507、3.712,显著性概率依次为0.251、0.628、0.167、0.450。说明上市公司前五大股东持股比例的平方和与托宾Q值(公司价值)在2001和2002年负相关,在2003和2004年正相关,也说明上市公司前五大股东持股比例的平方和与关联方利益转移在2001和2002年正相关,在2003和2004年负相关,但都不具有统计意义上的显著性。假设2在2001和2002年得到一定程度的证实,在2003和2004年没有得到证实。

2.合成样本的回归结果

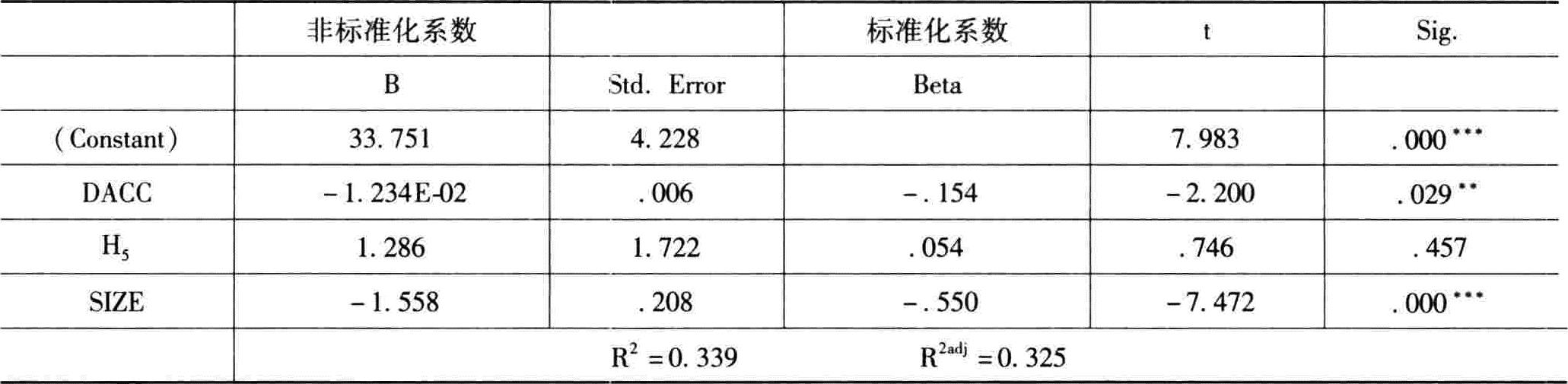

2001—2004年度合成样本的回归结果经过整理如表4所示:

表4 合成样本关联交易盈余管理度与关联方利益转移关系的回归结果

其中,*表示在0.1的水平上显著;**表示在0.05的水平上显著;***表示在0.01的水平上显著;

表4 合成样本关联交易盈余管理度与关联方利益转移关系的回归结果

其中,*表示在0.1的水平上显著;**表示在0.05的水平上显著;***表示在0.01的水平上显著;

(1)关联交易盈余管理度(DACC)的估计参数为-1.234E-02,显著性概率为0.928**。说明上市公司关联交易盈余管理程度与托宾Q值(公司价值)负相关,与关联方利益转移正相关,在0.05的水平上具有显著性。假设1得到证实。

(2)前五大股东持股比例的平方和(H5)的估计参数为1.286,显著性概率为0.457。说明上市公司前五大股东持股比例的平方和与托宾Q值(公司价值)负相关,与关联方利益转移负相关,但不具有统计意义上的显著性。假设2没有得到证实。

(3)资产规模(SIZE)的估计参数为-1.558,显著性概率依次为0.000***。说明上市公司资产规模与托宾Q值(公司价值)负相关,与关联方利益转移正相关,在0.01的水平上具有显著性。假设3在0.01的显著性水平上得到证实。

我们对回归模型进行了多重共线性和自相关检验,没有发现自变量间存在多重共线性和自相关问题(VIF都小于5,D-W值接近2)。

五、研究结论

1.关联交易盈余管理的主要目的和结果是关联方从上市公司转移利益。本文通过实证发现:关联交易盈余管理程度与关联方利益转移正相关,2001和2002年度具有显著性,2003和2004年度不具有显著性,合成样本在0.05的水平上具有显著性,关联交易盈余管理程度越高,上市公司的价值(托宾Q值)越小,关联方从上市公司转移的利益越多。

2.股权集中度与关联方利益转移的关系存在明显的年度差异,关系较为复杂。本文通过实证发现:股权集中度(前五大股东持股比例的平方和——H5指数)与关联方利益转移的程度在2001和2002年正相关,在2003和2004年负相关,合成样本正相关,但都不具有统计意义上的显著性。

3.资产规模越大关联方利益转移的程度越高。本文通过实证发现:上市公司资产规模与关联方利益转移在2001—2004年度及合成样本中显著正相关,资产规模越大,关联方利益转移程度越高,资产规模越小,关联方利益转移程度越低。

六、政策性建议

(一)限制金字塔多层持股和交叉多重持股,降低控股股东所有权和控制权的差异程度,而不能简单地降低股权集中度

本文通过实证发现:股权集中度与关联方利益转移的关系较为复杂,年度差异较大。有些年度股权集中度与关联方利益转移正相关,有些年度负相关。因此,单纯降低股权集中度并不能解决关联方利益转移的问题。虽然单层控股、多层控股、交叉持股和发行优先股的公司均存在大股东拥有的控制权大于所有权的现象,但多层持股和交叉持股时,控制权和所有权差异程度最大。所以,解决关联交易利益转移问题的关键是限制上市公司的金字塔多层持股和交叉多重持股,从而降低控股股东所有权和控制权的分离程度,最终降低关联交易利益转移的程度,而不是单纯降低大股东的持股比例。

(二)在股权分置改革时,实行国有股缩股而不是只向流通股股东送股

法人股的不流通及一股独大是导致上市公司关联方利益转移的制度根源,只有实行国有股减持,分散股权,使所有股票都可以流通,都可以通过二级市场交易获得资本利得,才有可能从根源上控制上市公司的关联方利益转移。当股权分散时,主要股东间达成某种默契分割上市公司利益的成本加大,董事会被内部人完全控制的可能性降低,控股股东利用绝对控制带来的表决权上的优势进行关联方利益转移的空间将大为降低。但第一大股东的持股比例并不是降得越低越好,股权太分散,大股东与上市公司发生的关联交易将更加隐蔽,更加难以监管。因此在降低第一大股东持股比例时,应确定合适的股权制衡度,使上市公司的第2—10大股东能对第一大股东的关联交易利益转移行为产生一定的制约作用。同济大学上海证券联合课题组(2002)通过实证研究发现:当第2到5大股东持股比例是第1大股东持股比例的2.13至3.09倍之间时,股权制衡的效果最好。在股权制衡条件下,第一大股东的持股比例应在15%~28%之间。当前,我国上市公司的股权分置改革已经取得了一定的成效,但还存在控股股东取得流通权时,向流通股股东支付的对价较低,只向流通股股东送股,而不是国有股缩股,致使流通股股东因流通在外的总股数增大、每股收益下降而实际遭受损失。在进一步深入股权分置改革时,应加大国有股缩股的比例。

(三)实行累退投票制度、对股东大会决议的最低股权数做出决定,保护中小股东利益

从发达国家经验看,保护中小股东利益的措施包括实行电子投票制度、累积投票制度、分类投票制度、累退投票制度、小股东代位诉讼制度、对股东大会决议的最低股权数做出规定等。目前,我国已经引入了电子投票制度、累积投票制度、分类投票制度和小股东代位诉讼制度,一批上市公司也进行了股权分置改革,但由于在改革时没限制大股东权利,中小股东的权利因水涨船高而遭受了较大的损失。因此笔者认为,除了引入以上制度外,还应引入以下制度,来切实保护中小股东利益:

1.实行累退投票制度

累退投票制度,是指投票人所持有效投票数随持股数目的递增而票数呈递减的投票方式。具体而言,在一定范围内一股一票,超过一定数量范围的股票或十股为一票,或百股为一票,从而限制“资本多数决”原则的滥用,稀释大股东的绝对控制权。目前对大股东表决权的限制在欧美国家的公司法多有采用,例如,1999年宾夕法尼亚州修改其《公司法》规定,任何股东不论持有多少股份,最多只能享有20%的表决权;我国台湾地区《公司法》第179条也对大股东的表决权进行了限制。建议我国在实行累积投票制度、分类投票制度和电子投票制度的同时实行累退投票制度,限制大股东享有的控制权,降低大股东拥有的所有权和享有的控制权之间的差异,进而降低关联方通过关联交易盈余管理进行利益转移的程度。

2.对股东大会决议的最低股权数做出规定

我国应在《公司法》中对股东大会决议的最低股权数做出规定,以解决几个大股东出席并把持股东大会的问题。可资借鉴的规定有:美国《特拉华州普通公司法》第216节规定,无论何种情况下,法定的表决权票数都不能少于有权在会议上参加表决的股票数的1/3。我国台湾地区的《公司法》也规定了“假决议”的情形,即低于1/2但有代表已发行股份总数1/3以上的股东出席表决所通过的决议为假决议,必须再次召开股东会议并通过决议方为有效。

(四)实行控股股东的债权劣后受偿制度,保护债权人利益

从发达国家经验看,保护债权人利益的措施包括实行公司法人人格否认制度和实行控股股东的债权劣后受偿制度。公司法人人格否认制度也叫揭开公司面纱原则,是指在肯定公司具有独立的法人人格的一般前提下,在特定法律关系中,揭开公司的法人面纱,否定公司的法人人格,将上市公司与控股股东视作一体,让母公司对子公司的债权人承担责任。该制度由美国创设,后被英、德、日等国家引进。我国新修订的《公司法》已经引进了公司法人人格否认制度,但尚未引入控股股东的债权劣后受偿制度。建议我国应引入控股股东的债权劣后受偿制度,全方位保护债权人利益。控股股东的债权劣后受偿制度也叫深石原则,是指当控股股东对子公司从事了以下几种不合法的行为——资本不足、违背诚信义务而滥用控制权,实质上无视独立法人主体及资产混同等,导致子公司破产或无力清偿时,母公司对子公司的债权要列后于子公司的其他债权人获得清偿。实行该制度,可以加大关联方利益转移的成本,有效防止控股股东在上市公司破产前,为自身利益需要,故意通过借贷或其他方式将子公司资产掏空的行为,进而可以使子公司的其他债权人在其破产时,获得一定的权利保障。我国新修订的《公司法》尚未引进该制度,建议在引入公司法人人格否认制度的同时,引入该制度,以切实保护债权人利益。

(《会计研究》2006年第4期,略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

提示

各位用户:

因技术维护升级,投约稿系统暂停访问,预计8月15日左右恢复正常使用。在此期间如有投稿需求,请您直接投至编辑部邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号