当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2007年卷 > 中国会计年鉴2007年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2007年卷 > 中国会计年鉴2007年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

——来自近代西方历史的回顾与企业所有权理论的分析

刘浩 孙铮

一般认为,由于政府具有运用国家强制权力的优势,因此由政府(或政府授权的组织)制定并推行会计准则,可以有效地遏制公司经理利用自己所拥有的特定控制权(special rights of control)通过设定对经理有利的会计信息生成规则以谋求特定控制权收益(private benefits ofcontrol of manag-ers)的行为,从而保护股东的剩余索取权(residual claiman-cy),取得公共契约收益(Hart和Moore,1986;刘浩、孙铮,2005)。从这个意义上说,会计准则属于宏观层面产权保护的重要组成部分(葛家澍、刘峰,2003)。

但是中国的实践告诉我们:当准则制定部门推出一项旨在保护小股东的新会计准则的时候,其保护产权的作用往往并不明显。例如初衷是挤出上市公司资产中的水分以利于投资者评价的“八项准备计提”,甚至成了大股东随意调节上市公司利润来掠夺小股东的工具。

为什么中国会计准则制定面临如此的困境?理论设想和实践结果之间的巨大差距应当如何解释?事实上,这需要我们深入地分析会计准则保护小股东产权的作用机理,以及会计准则发挥产权保护功能所需要的条件。

本文通过对...

——来自近代西方历史的回顾与企业所有权理论的分析

刘浩 孙铮

一般认为,由于政府具有运用国家强制权力的优势,因此由政府(或政府授权的组织)制定并推行会计准则,可以有效地遏制公司经理利用自己所拥有的特定控制权(special rights of control)通过设定对经理有利的会计信息生成规则以谋求特定控制权收益(private benefits ofcontrol of manag-ers)的行为,从而保护股东的剩余索取权(residual claiman-cy),取得公共契约收益(Hart和Moore,1986;刘浩、孙铮,2005)。从这个意义上说,会计准则属于宏观层面产权保护的重要组成部分(葛家澍、刘峰,2003)。

但是中国的实践告诉我们:当准则制定部门推出一项旨在保护小股东的新会计准则的时候,其保护产权的作用往往并不明显。例如初衷是挤出上市公司资产中的水分以利于投资者评价的“八项准备计提”,甚至成了大股东随意调节上市公司利润来掠夺小股东的工具。

为什么中国会计准则制定面临如此的困境?理论设想和实践结果之间的巨大差距应当如何解释?事实上,这需要我们深入地分析会计准则保护小股东产权的作用机理,以及会计准则发挥产权保护功能所需要的条件。

本文通过对英国、荷兰和美国等西方国家建立产权法律保护体系的历史回顾,指出会计准则弥补了非会计的产权法律保护措施的重要不足;从企业所有权理论的角度对会计准则的作用途径进行分析,提出了会计准则发挥保护产权功能的基本作用机理——会计准则保护产权的“马太效应”。

一、会计准则——产权法律保护体系不可或缺的一环

产权法律保护措施通常是非会计的,它包括立法质量是否较高、司法是否高度独立且程序较为有效、执法力度是否强大等法律发生作用的基本措施(葛洪义,1999)。但事实上,是否拥有国家统一规范的会计准则,则是产权法律保护体系不可或缺的一环。对于这个观点的深刻理解,需要回顾西方发达国家产权法律保护体系发展的历史。

(一)现代(分散股东)股份公司产生以前,非会计的产权法律保护措施的质量高低决定了国家间竞争的胜负

从中世纪的1450年到资产阶级革命的1650年,在欧洲国家对世界的争夺中,荷兰和英国最后胜出(当然,英国是最终的赢家)。North(1981)认为荷兰和英国胜出的最重要的原因是荷兰和英国具有对产权的良好法律保护措施——也就是本文所说的非会计的产权法律保护措施。

“荷兰人在近代已成了欧洲的经济领袖。原因在于荷兰人在地理上处于中心位置,再加上有政府通过转让和保护私有产权以及反对限制性措施等方式,鼓励有效率的经济组织的发展。”(North,1981)

“英国经济能成功地摆脱17世纪的危机,可以直接地归因于逐渐形成的私有产权制度。”虽然直到1688~1689的“光荣革命”才在英国建立了君主立宪制度,但英国议会一直致力于通过限制国王的权力来终止各种限制性措施,而且,保护私有产权和竞争的行动一直没有停止,并最终取得了胜利。因此,“正是出于私人产权的建立和贸易与商业上的竞争降低了交易费用,才使英国在17世纪逃脱了使法国和西班牙深受其害的马尔萨斯灾难。”(North,1981)

(二)(分散股东)股份公司产生以后,在缺少会计准则的情况下,原有的非会计的产权法律保护措施无法继续胜任保护产权的重任

在Alchian和Demsetz(1972)定义的“古典资本主义企业”——股东和经理是同一个人的企业中,不存在经理侵害股东的问题。而在出资人人数很少的时候,例如合伙企业,出资人也可以很好地约束经理——近距离的监督,以及由管家的道德演化而来的受托责任(stewardship)。

由于开拓海外殖民地和进行海外贸易需要筹集大量的资本,在英国出现了最早的(分散股东)股份公司。在大量分散股东存在的情况下,非会计的产权法律保护措施即使很健全,也无法有效约束远离股东的经理运用其特定控制权中所包含的会计信息生成规则制定权为自己谋取私利。经理利用特定控制权中的会计信息生成规则制定权谋取私利的典型例子就是“南海泡沫”(South Sea Bubble)事件——公司经理层利用会计数据欺骗股东。由于该公司的倒闭导致了英国皇族和许多富有显贵们的巨额损失,1720年英国议会颁布了著名的《泡沫公司取缔法》,并使得(分散股东)股份公司这一企业组织形式在非会计的产权法律保护措施较为健全的英国被禁止了一百多年。

(三)工业革命促进了股份公司和资本市场的发展,使非会计的产权法律保护措施的缺陷被进一步加剧和放大

工业革命首先从18世纪60年代的英国开始,到19世纪40年代已基本完成。工业革命为英国和美国带来了(分散股东)股份公司数量的迅速增多和规模扩大,以及资本市场的快速发展。

但是,非会计的产权法律保护措施却面临着更大的窘境:股份公司数量的迅速增多和规模扩大,单个投资者持股的数量进一步降低,使在较小规模的股份公司中已经初露端倪的经理利用特定控制权中的会计信息生成规则制定权来谋取特定控制权收益的行为,变得更加有恃无恐;而资本市场的快速发展又扩大和加剧了这种行为的影响。这些问题在经济更为发达,同时冒险精神和个人主义盛行的美国更为严重,从一个方面导致了1929~1933年美国资本市场的崩溃,以及经济的大幅度衰退。

历史呼唤对产权法律保护体系进行变革,变革的一个重要突破点就是会计信息生成规则制定权的归属。这需要我们对会计信息生成规则制定权进行深入的理论分析。

二、非会计的产权法律保护措施的固有理论弱点与会计准则的规范

(一)会计信息的基本特点与会计信息生成规则的制定权

张五常(Cheung,1983)完整地分析了企业的本质就是一系列契约的联结。这些契约的签约人在订立契约的时候,势必要拟定各项条款来保护自身的利益。实证研究发现,这些契约条款绝大多数都与会计信息特别是会计盈余信息有关(Coase,1990)。

会计信息的生成是一个需要技术标准的会计职业判断过程,例如资产计价和利润确认标准的严格与否,直接决定了同样的业务所产生的当期利润的高低。但是会计判断的独特性在于:虽然它是基于历史数据的,例如历史成本,但是却又是面向未来的,例如折旧的方法和资本化的认定标准等。正是由于会计对资产的计价和收益的确认都在未来不确定、人的有限理性和机会主义行为、信息不完备与不对称分布的环境中完成,从而使得会计计量方法的多样化和对经验判断与估计的大量依赖成为会计无法回避的客观事实(谢德仁,2000)。由于同一情况下选择不同的计量方法和估计会得到不同的会计利润,而这种不同的会计利润往往会使利益的分配结果大相径庭,在这种情况下,会计信息生成规则的制定权就成为一种有价值的权力。

(二)会计信息生成规则与非会计的产权法律保护措施

如前所述,非会计的产权法律保护措施的高质量决定了欧洲国家竞争中荷兰和英国的胜出,这些非会计产权法律保护措施主要包括司法是否高度独立、执法是否严格等法律发生作用的基本环节。但是这些非会计的产权法律保护措施却只能在会计信息生成规则以外发挥作用,即如果经理公布的会计信息不符合既定的会计信息生成规则,那么就可以追究经理的责任。但是如果既定的会计信息生成规则本身是错误的,按照这个错误的会计信息生成规则而生成了错误的会计信息,高质量的非会计的产权法律保护措施却无法惩罚经理(陈珉,2003)。

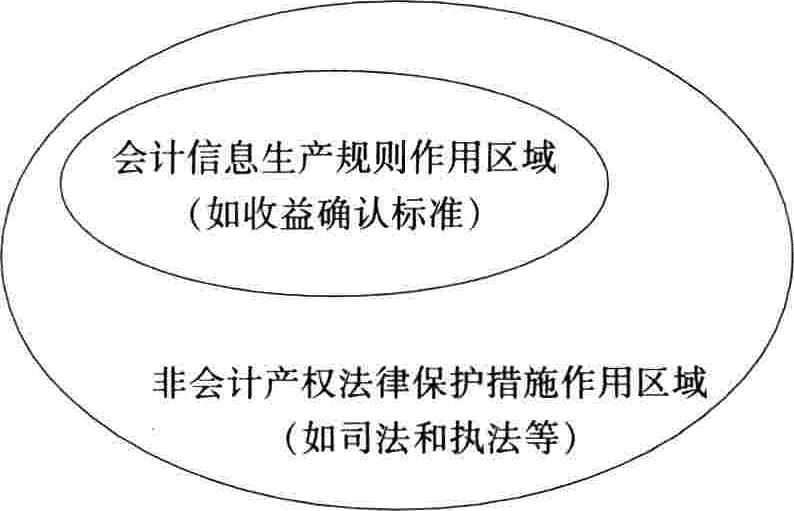

也就是说,会计信息生成规则为非会计的产权法律保护措施所能发挥的作用划定了一个基本的边界,会计信息生成规则将为非会计产权法律保护中的守法和违法的判断确定基本的依据。如图1所示。

图1 会计信息生成规则与非会计的产权法律保护措施作用区域的关系

图1 会计信息生成规则与非会计的产权法律保护措施作用区域的关系(三)会计信息生成规则的制定权与经理的特定控制权

遗憾的是,如此重要的会计信息生成规则制定权最初却包含在西方股份公司的经理所拥有的特定控制权之中。

虽然美国为方便公司证券交易,早在1792年便成立了纽约证券交易所(NYSE),但直到1866年它才开始提出上市公司应编制财务报表的要求,而且这种要求还不是强制的。Berle和Means(1932)指出,“由于会计标准不具刚性,而法律又未对其施加任何的具体限制,所以,董事及其会计师们可以在有限的范围内尽其所能地组合数字”。在20世纪20年代,美国会计界的实务非常混乱,甚至有些经理为了吸引更多的股东,一面亏损,一面却要求注册会计师签发可以支付股利的分配方案。

会计实务的混乱恰恰就是经理滥用会计信息生成规则制定权的结果。由于非会计的产权法律保护措施在会计信息生成规则的边界处停住了脚步,而经理的特定控制权里面包含了会计信息生成规则的制定权,这就给经理留下了可乘之机。在高质量的非会计产权法律保护措施存在的情况下,经理想直接侵害小股东的财富是非常困难的,因为直接采用(形式上或实质上)不公平的交易方式从公司内部转移财富将受到小股东的诉讼和严厉的法律惩罚,但是如果经理利用自身掌握的会计信息生成规则的制定权,将可以正大光明地对收入和利润任意调整,帮助自己实现特定控制权收益。

(四)会计准则的规范与产权法律保护体系的进一步完善

高质量的非会计的产权法律保护措施虽然可以约束经理利用特定控制权直接侵害小股东行为的发生——例如不公平的交易等,但可惜的是这种保护能力在经理掌握会计信息生成规则制定权的边界前止步,从而造成了作为契约联结的企业缺乏赖以缔结有效契约的基本会计度量基础。

痛定思痛,美国在1929~1933年大萧条之后保护产权的主要工作之一就是将会计信息生成规则的制定权,从经理的特定控制权中剥离出来,而由政府统一运用。这样就出现了政府(由证券交易委员会SEC授权)制定一般通用的会计信息生成规则——会计准则的情况。出于效率的考虑,仅仅给经理保留了在会计准则的框架内做出会计判断的权力。实践已经证明,美国人的努力是卓有成效的,高质量的非会计的产权法律保护措施与统一会计准则的结合极大地促进了资本市场的发展,以及整体经济的发展。

由此我们看到,从企业所有权的角度来理解,政府统一规范会计准则确实是产权法律保护体系建设过程中的关键步骤。

三、会计准则保护产权的效果受到非会计的产权法律保护措施的影响

我们从西方国家的历史中得出,政府统一规范会计准则,促使了产权法律保护体系的进一步发展。但是如果以为只要政府统一制定会计准则,就一定可以加强对小股东的产权法律保护,却是有误的,即逆向推理是失灵的,因为会计准则是产权法律保护体系的必要条件,但不是充分条件。

在我们做出“会计准则是产权法律保护体系的重要组成部分”的结论的时候,我们需要注意到一个重要的前提,那就是首先要具有高质量的非会计的产权法律保护措施的基础。事实上,会计准则保护产权效果的发挥受到非会计的产权法律保护措施质量高低的严重制约,高质量的非会计的产权法律保护措施是整个产权法律保护体系的基础和主体。对这一点的理解需要从企业所有权理论来深化。

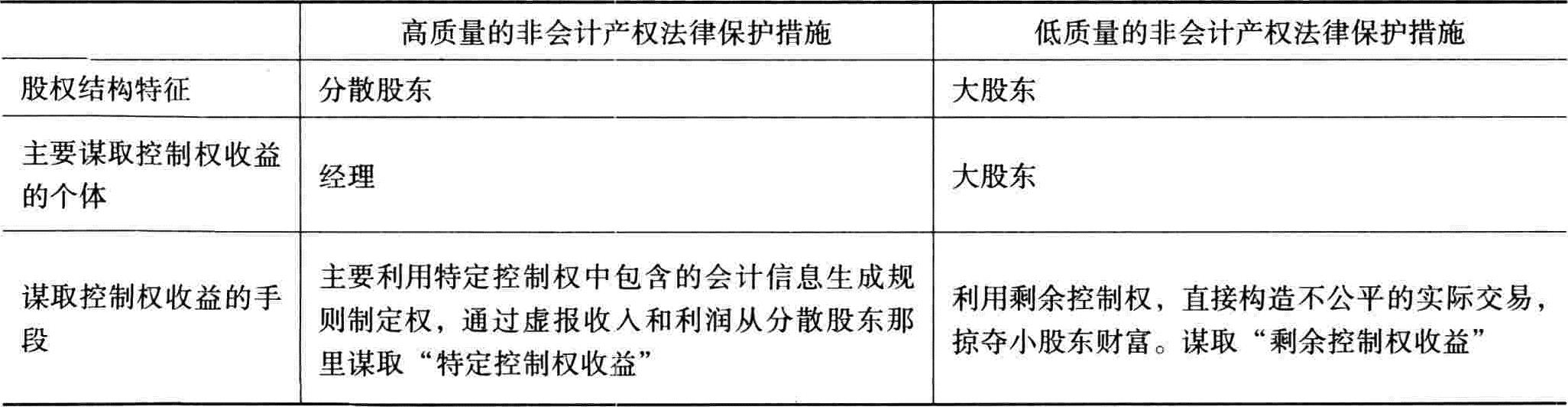

在高质量的非会计产权法律保护措施环境中——例如立法质量较高、司法比较独立、具有普通法的“判例”效应、执法力度较强等,发展出了以分散股东持股为主的公司治理结构(Shleifer和Vishny,1997;La Porta、Lopez-de~Silanes、Shleffer和Vishny,1998)以及发达的资本市场。这种公司治理结构所面临的主要问题是外部分散股东和经理之间的委托代理问题,由此发展出了一系列分散股东针对不良经理的治理方法,例如股东很容易的转让股权,可以相对不受到经理限制的自由选择董事,股东大会和董事会才有权确定公司的重大事项等。在这种情况下,经理想通过构造不公平的交易侵害小股东的财富(例如将公司的产品低价卖给经理自己所拥有的企业或者经理自己所拥有的企业低价购买公司的优质资产等)是非常困难的,因为直接采用(形式上或实质上)不公平的交易方式从公司内部转移财富将受到小股东的诉讼——例如集体诉讼和严厉的惩罚,以及巨额的民事赔偿等。因此经理会尽量在不容易引起诉讼的范围中寻找机会。

当会计信息生成规则制定权尚包含在经理的特定控制权中的历史时期,经理会充分利用自身掌握特定控制权中的会计信息生成规则的制定权,对收入和利润进行调整,帮助自己实现特定控制权收益——例如调高收益给自己多发奖金或者调低收益把公司资产低价卖给经理自己拥有的企业。这时,政府统一规范会计准则就会起到“抓住主要矛盾”的效果,对保护分散股东的产权产生关键的作用。

但在低质量的非会计产权法律保护措施的环境中——例如立法质量较低、司法不独立、没有普通法的“判例”效应、执法力度微弱等,将不会出现以分散股东持股为主的公司治理结构,而是会出现拥有强大控制权的大股东(Shleifer和Vishny,1997;La Porta、Lopez-de-Silanes、Shleffer和Vishny,1998),同时资本市场将不会得到充分的发展,因为小股东会清醒地意识到自己投入上市公司的财产是无法得到充分的保护的,所以进入资本市场的小股东将主要是风险偏好型的个体。

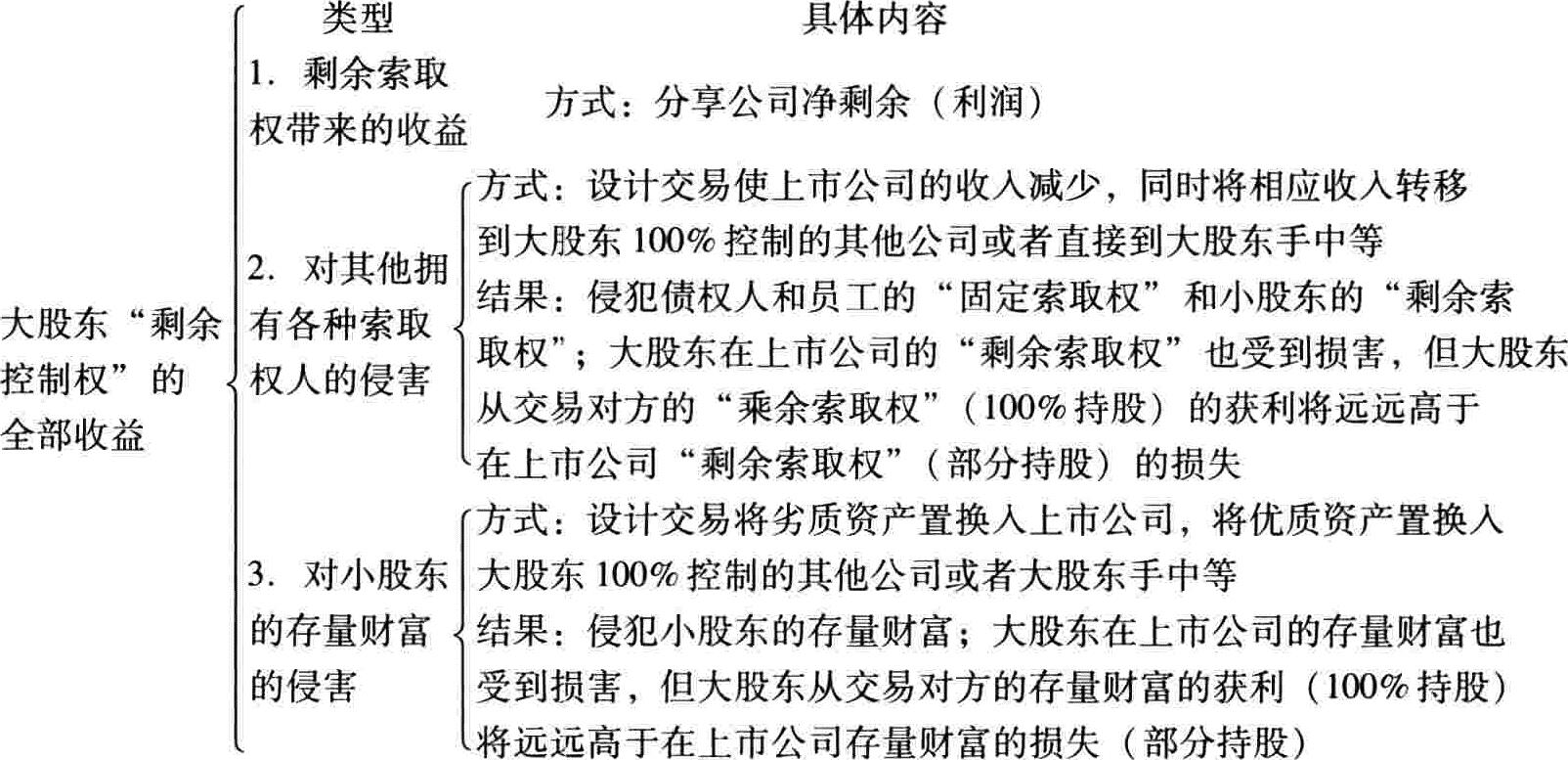

在大股东存在的情况下,公司治理结构所面临的将不是外部股东和经理之间的委托代理关系,而是大股东和小股东之间的委托代理关系。需要解决的问题主要也不是遏制经理滥用特定控制权以损害分散股东的权益来谋取特定控制权收益,而是如何遏制大股东滥用“剩余控制权”(residual rights of control),以损害其他小股东的权益来谋取“剩余控制权收益”(private benefits of control of managers of large stockholde-rs)。其中“剩余控制权”是指契约中明确约定只能由股东享有(事实上由大股东所独享),而经理无法享有的“终极”控制权力,例如任命和解雇经理、决定经理报酬、决定重大投资、合并、发展战略等(Grossman和Hart,1988;Shleifer和Vishny,1997;刘浩,2005)。大股东剩余控制权的全部收益如图2所示,可以看到,其中对小股东存量财富的侵害是最为严重的。

在低质量的非会计产权法律保护措施的环境中,大股东将肆意运用自己所可以运用的剩余控制权为自己谋取剩余控制权收益,而不会受到惩罚。在这里关键的一点是大股东可以肆意构造不公平的交易,从小股东那里掠夺财富。而上述问题在高质量的非会计产权法律保护措施的环境中是较少出现的,因为(形式上和内容上)不公平的交易都将会受到小股东的起诉和法律的严惩。

图2 大股东剩余控制权的全部收益

图2 大股东剩余控制权的全部收益当大股东可以在低质量的非会计产权法律保护措施的环境中肆意构造不公平交易谋取私利的时候,会计信息生成规则的制定权本身就远没有在高质量的非会计产权法律保护措施的环境中那么重要。因为在高质量的非会计产权法律保护措施的环境中,利用特定控制权中的会计信息生成规则制定权几乎是经理谋求特定控制权收益的主要方式。但是在低质量的非会计产权法律保护措施的环境中,大股东并不需要“拐弯抹角”的利用会计信息生成规则制定权来先确定对自己有利的收入和利润金额,然后再从中掠夺,而是可以构造形式上合法的不公平交易,直接对应归属于小股东的增量与存量资源进行肆无忌惮的攫取——例如大股东把自己的劣质资产强迫卖给上市公司或者用低价强行收购上市公司的优质资产。因为大股东可以充分利用自己的剩余控制权决定上市公司的行为,使大股东自己和上市公司之间的交易完全由大股东掌握。此时,大股东拥有会计信息生成规则制定权,仅仅是更加便利自己实施攫取以及在攫取后进行掩饰。

对于国家是否拥有统一规范的会计信息生成规则——会计准则的制定权,大股东并不是非常关心。因为大股东获取剩余控制权收益本来就不是主要依靠会计信息生成规则。当然,国家颁布的统一会计准则肯定会使大股东攫取小股东的财富变得困难一些,但是这种困难的影响是相当微小的,因为大股东完全可以通过改变交易的形式来满足会计准则的要求,例如在债务重组中收益不允许记入当期损益的情况下,大股东可以把债务重组分割为两笔买卖交易来满足准则确认损益的要求。具有低质量的非会计的产权法律保护措施的环境决定了大股东改变交易形式后,其攫取性行为依然不会受到制裁,小股东的财富依然会受到大股东的侵占。这种情况不会因为政府制定统一规范的会计准则而得到明显的改善。

通过前述分析,我们可以得出这样的结论:在低质量的非会计产权法律保护措施的环境中,政府制定统一规范的会计准则,将只能对小股东产权状况的改善作出相当有限的贡献。如表1所示。

表1 非会计的产权法律保护措施质量对会计准则保护产权效果的影响

表1 非会计的产权法律保护措施质量对会计准则保护产权效果的影响 续表

续表四、研究结论:会计准则保护产权的“马太效应”

可以看到,虽然近代西方的历史说明会计准则是产权法律保护体系的重要组成部分,但是会计准则的制定并不是在任何条件下都一定会为保护产权作出重要贡献的。我们不应照搬西方的结论,因为这个结论可能是在一些被西方国家看来不言自明的默认条件存在的情况下才是正确的。

我们需要从企业所有权理论出发分析会计准则发挥保护产权的作用机理与途径。事实上,会计准则保护产权作用的发挥,严格取决于非会计的产权法律保护措施质量的高低。在高质量的非会计产权法律保护措施的环境中,政府制定统一的会计准则对于保护产权作用巨大,即可以使产权法律保护体系获得进一步完善,但是在低质量的非会计产权法律保护措施的环境中,政府制定会计准则,以及会计准则本身的不够严格,则对改善产权状况的作用是相当有限的。

对于会计准则与产权法律保护的关系,即会计准则保护产权的作用机制,我们可以称其为会计准则保护产权的“马太效应”。其理论含义就是:非会计的产权法律保护措施的质量越高,会计准则对于产权保护的作用发挥就越好,在产权法律保护体系中贡献就越多;非会计产权法律保护措施的质量越低,会计准则对于产权保护的作用发挥越有限,越难以在产权法律保护体系中具有重要地位。

这一理论对于理解中国会计准则在颁布过程中的窘境有着深刻的含义。正是由于中国非会计的产权法律保护措施相对质量较低——例如司法独立不强、政府干预等情况较为严重,因而中国公司治理中的大股东行为无法得到有效的约束,大股东肆意利用自己的剩余控制权构造不公平的交易来剥削小股东。这时,国家颁布统一的会计准则,其实无法遏制大股东的不公平交易行为,至多只是略微增加了大股东变换交易形式的成本,但小股东的产权状况难以得到改善。在这种情况下,旨在保护小股东产权的会计准则的颁布可能无法达到保护小股东产权的初衷。中国会计准则制定过程中的实践已经充分说明了这一点。

需要说明的是,虽然会计准则对产权法律保护“马太效应”是一个非常无奈的结论,但也不可否认在一个低质量的非会计产权法律保护措施的环境中,政府制定会计准则是具有“帕累托改进”效果的,只是我们需要对这个改进可能获得的微弱效果有一个清醒的理解。

(《财经研究》2006年第6期,略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

提示

各位用户:

因技术维护升级,投约稿系统暂停访问,预计8月15日左右恢复正常使用。在此期间如有投稿需求,请您直接投至编辑部邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号