当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2007年卷 > 中国会计年鉴2007年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2007年卷 > 中国会计年鉴2007年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

薛爽 杨静

一、引言

上市公司如何使用在股票市场上募集到的资金?资金用途如何影响其使用效率?市场参与者能否对此做出有效判别并依此做出决策从而影响公司的再融资成本?本文研究的目的是为回答这些问题提供实证的数据支持。

股票市场实现资源配置的过程实际上是众多企业进行筹资和投资的一个不断循环的过程。企业有资金需求时可以选择在资本市场上进行权益融资,如上市时的首次发行(ini-tial public offerings简称IPO)以及上市后的配股或增发(seasoned equity offerings简称SEO)。按照中国证监会的要求,公司在IPO和SEO时,应在招股说明书或配股说明书中对募集资金投向进行可行性分析。通常,这些可行性分析会得到相似的结论:“拟投资项目具有较高的投资回报率、较短的回收期和较低的风险”。投资者依据可行性分析报告所提供的信息、股票发行价格及当时市场价格,做出投资决策。如果有足够的投资者愿意购买拟发行的股票,上市公司就能按计划筹集到资金。公司筹资的目的是投资。投资是企业在市场竞争中持续发展、为股东创造价值的关键而又具有风险的活动。但在实务中,我们却看到越来越多的资金投向和所产生的经济效益与公司上市或配股增发时...

薛爽 杨静

一、引言

上市公司如何使用在股票市场上募集到的资金?资金用途如何影响其使用效率?市场参与者能否对此做出有效判别并依此做出决策从而影响公司的再融资成本?本文研究的目的是为回答这些问题提供实证的数据支持。

股票市场实现资源配置的过程实际上是众多企业进行筹资和投资的一个不断循环的过程。企业有资金需求时可以选择在资本市场上进行权益融资,如上市时的首次发行(ini-tial public offerings简称IPO)以及上市后的配股或增发(seasoned equity offerings简称SEO)。按照中国证监会的要求,公司在IPO和SEO时,应在招股说明书或配股说明书中对募集资金投向进行可行性分析。通常,这些可行性分析会得到相似的结论:“拟投资项目具有较高的投资回报率、较短的回收期和较低的风险”。投资者依据可行性分析报告所提供的信息、股票发行价格及当时市场价格,做出投资决策。如果有足够的投资者愿意购买拟发行的股票,上市公司就能按计划筹集到资金。公司筹资的目的是投资。投资是企业在市场竞争中持续发展、为股东创造价值的关键而又具有风险的活动。但在实务中,我们却看到越来越多的资金投向和所产生的经济效益与公司上市或配股增发时可行性分析中承诺的资金投向以及高收益、低风险的预期大相径庭。有些公司上市后宣称主业经营风险高,变更募集资金投向;有些公司则以资本运作名义将募集资金投入到新的业务领域,特别是与公司当前业务关联度低的业务领域;还有些公司的募集资金被用来偿还债务、补充流动资金甚至被大股东占用。现有研究结果(如张为国、翟春燕,2004;李海键,2003等)表明,公司上市和增发新股后,净资产收益率等财务指标整体上呈逐年下降的趋势,上市公司募集资金使用效率低下。

从理论上来说,如果市场是有效的,而且上市公司和投资者之间的博弈是多期的,即上市公司需要不断地进行股权融资,则市场会对上市公司的投资行为产生有效约束。这是因为:一方面,公司如果预期到未来还需要继续在资本市场上进行融资,就会对投资行为进行自我约束,否则再融资可能失败。另一方面,投资者在考虑是否进行配股或参与增发时,前次募集资金的使用效率是公有的信息,如果前次募集资金被滥用或效率低于预期,投资者对再融资会要求一个比较高的补偿即较大的折价,从上市公司角度来说就是增加了再融资的成本。资金使用效率低的公司如果进行再融资对投资者来说是一个坏消息,市场应该有更为负面反应。承销商方面,在包销的方式下,承销商承担发行失败的风险。所以承销商在帮助公司进行定价和收取承销费用的时候,同样会考虑公司前次募集资金的使用效率。

本文实证研究结果表明,IPO募集资金投入到主营业务产生的效率要高于投入到其他行业。变更资金用途或资金闲置会降低资金使用效率。资金使用效率将影响后续再融资成本,IPO资金使用效率低的公司再融资时会有较高的发行费率、较大的折价和相对更差的市场反应。

本文的其他部分安排如下:第二部分是文献综述,回顾了现有文献对相关问题的研究成果;第三部分在进行理论分析的基础上提出本文的四个假说;第四部分是有关样本的说明与变量释义;第五部分是实证检验结果;最后,在第六部分总结本文的研究结果并阐释其经济含义。

二、文献综述

(一)关于资金投向和使用效率的研究

国外对募集资金使用问题的研究,主要集中在如何防止公司经理人的过度投资行为和对自由现金流的滥用(Harris和Raviv,1990;Stulz,1990;Jensen,1986)等方面,对于上市公司募集资金使用效率的研究很少。Pierre(2000)研究了法国市场上配股资金使用和公司长期业绩之间的关系。他发现如果配股资金用于新投资项目(包括对内和对外的新项目投资),公司业绩都有一个显著的下降,但为了改善财务结构而进行配股的公司业绩没有明显下降。

国内学者对募集资金投向的研究主要有两个方向,一是募集资金投向变更的原因;二是募集资金使用方式对业绩的影响。

关于募集资金投向的变更原因,刘勤、陆满平等(2002)以2000年募集资金的公司为样本研究发现能将募集资金投向所承诺项目的上市公司不到五成,募集资金到位后按原计划进度实际投入资金的公司则更少。朱武祥(2002)从投资审批体制不适应实际需要等多个方面分析了上市公司变更资金投向的原因。张为国、翟春燕(2004)研究表明,一些公司大股东(或母公司)通过变更募集资金投向进行关联交易从而达到套现目的;公司的融资规模与变更募集资金投向呈显著的正相关关系;公司融资后的时间越短,越容易变更募集资金投向。刘少波等(2004)研究发现IPO公司募集资金的变更面和变更程度比配股公司和增发公司更突出,募集资金大量闲置。上市公司资产规模与资金投向变更呈显著负相关,他认为约束缺失是导致上市公司变更募资投向的主要原因。

关于募集资金与业绩的关系,张为国、翟春燕(2004)发现中国上市公司变更募集资金投向以后确实存在着较显著的业绩下滑现象,他们认为代理成本越高,投资效益越差。徐沛(2004)研究表明大部分上市公司经营增长率与股权融资关系不大,所投资的项目并不能对大多数企业的经营增长产生贡献。刘少波等(2004)发现IPO公司变更募资投向对上市公司的短期业绩有较明显的影响。李海健(2003)从会计业绩和股票回报率业绩两个方面研究了配股资金使用的不同行为对公司业绩的影响。他发现配股资金用于改善财务结构的公司会计业绩要差于投资特定项目公司,但是股票回报率业绩前者却稍好于后者;关联交易对公司业绩没有产生明显影响;投资项目变更、进度变更对公司业绩有明显的负面影响。

(2)关于股权融资成本的研究

国外有关股权融资成本的研究主要集中在两个方面,一是发行费用的研究,二是新股发行定价相对于融资公告前一日市场价格的折价的研究。

发行费用方面,Altinkilic和Hansen(2000)研究发现承销商服务的费用具有规模经济的特征。即发行规模越大,承销商索取的服务费用越低。Butler,Grullon and Weston(2002)认为股票发行费用是新股发行成本的重要组成部分,他们考察了市场流动性对公司股票发行费用的影响,发现公司股票流动性越强,股票发行的费用越低。

在新股折价方面,Bowen,Chen and Cheng(2004)研究认为增发新股的折价是新股发行成本的重要组成部分,并分析了分析师的跟踪对配股折价的影响。Kin和Shin(2001)研究发现承销商的声誉与新股发行折价负相关。Gerard and Nanda(1993)发现发行新股数量相对于已发行在外的股份的配售比例越高,发行折价越高。相对于国外研究而言,国内对于新股发行成本的研究几乎处于真空地带。

综上分析,目前国内外探讨IPO募集资金使用效率与股权再融资成本关系的研究相当匮乏,本文希望在这一方面做一些有益探索。

三、假说发展

本文的目的是研究IPO募集资金投向、使用效率与再融资成本之间的关系。我们将研究分成两个紧密相关的问题,一是研究资金投向是否会影响使用效率,二是投资者是否会以前次募集资金的使用效率对企业未来投资项目的回报率做出预期。显然,第二个问题的研究是以第一个问题为基础的。

本文用IPO后公司的会计业绩衡量募集资金的使用效率。由于募集资金一般用于长期投资,所以我们计算了募集资金当年及以后3年的会计业绩。

首先,我们关注募集资金是否用于主营业务的发展。国内外的研究表明,多元化经营会对企业价值产生负面影响。如Lang and Stulz(1994),Berger and Ofek(1995)都发现与专业化相比,多元化战略使公司价值发生明显的折价。Com-ment and Jarrell(1995),John and Ofek(1995)则发现公司收缩战线,转向更为专业化的战略有利于提升股东财富。Gillan,Kensinger and Martin(2000)分析了Sears,Roebuck&Co.的多元化战略失败后又重新回归专业化经营的案例,发现多元化给公司业绩带来负面影响,尽管后来公司又剥离了合并的金融业务,但公司股东仍然由于失去了发展的有利时机而遭受了巨大损失(opportunity loss)。国内的研究也有相似的结果。如冯根福、吴林江(2001)发现兼并收购并不能给公司带来长期业绩回报。薛爽(2004)发现上市公司涉及的行业越多,业绩越差。我国上市公司募集资金后,很多淡化了主业,将资金投向一些完全陌生、与主业相关性极小的行业。也有些公司将募集资金用于偿还债务或补充公司流动资金,这虽然可以减少公司的财务费用,缓解公司的财务困境,改善财务结构,但并不能提升公司未来的长期盈利能力。因此,可以预期,将募集资金投入主营业务的公司业绩要好于未投资于主营业务的公司。

其次,募集资金投向发生变更也可能影响资金使用效率。一方面,如果募集资金投向变更的原因是由于客观条件的影响,例如市场环境发生变化、合作方出现了问题、国家政策发生变化等,则是否变更对业绩应该没有显著影响或有正面影响。另一方面,如果公司根本没有切实可行的投资项目,而招股说明书中的可行投资项目只是为了能够上市圈钱而编造的,则变更也属于必然。变更后资金仍可能被滥用,对公司业绩产生负面影响。因此,资金投向变更对资金使用效率的影响应该取决于以正反上两个方面。但现有的研究倾向于支持后者。

最后,许多公司将IPO募集资金用于委托理财、购买国债、被关联方占用或者存于银行,资金的这种闲置状态实质上是公司没有找到值得投资项目的表现。用于委托理财、被大股东占用或闲置在银行的资金可能被内部控制人转移,也为内部人的在职消费提供了自由现金流。这无疑会损害企业价值,影响公司的长期绩效。

所以,根据现有的研究结果和以上分析,我们提出如下假设:

假设1A:IPO募集资金投入主业公司的未来长期业绩好于未投入主业的公司。

1B:IPO募集资金投向未发生明显变更公司的未来长期业绩好于资金投向发生明显变更公司。

1C:IPO募集资金未闲置公司的未来长期业绩好于资金闲置的公司。

IPO公司不注重主业发展而过分乐观地进行多元化、变更募集资金投向或将募集的资金闲置直接影响到企业的长期发展,可能致使企业未来经营业绩下滑。投资项目被变更或本应投入实业的资金被闲置甚至挪用,这些行为违背了招股说明书或上市公告书中的承诺,而且在IPO时投资者对此无法预知。对于这些公司,投资者的信任度会降低。上市公司宣告配股时,投资者会根据前次募集资金使用效率对后续配股行为进行评价。据此提出本文的假设2:

假设2A:与IPO募集资金投入主业的公司相比,未投入主业的公司在发布配股公告时,市场会做出相对更差的反应。

2B:与IPO募集资金投向未发生明显变更的公司相比,发生明显变更的公司在发布配股公告时,市场会反应更差。

2C:与IPO募集资金未闲置的公司相比,资金闲置公司在发布配股公告时,市场反应更差。

目前我国上市公司配股发行时,流通股配股由承销商包销,即如果投资者放弃配股,承销商就需要认购这些股份,这保证了大股东向小股东的配股融资目标完全能够实现;大股东的配股采用代销方式,大股东可以作出参加配股、放弃配股或者转让配股的决策。换言之,承销商为上市公司配股承销股票,主要面对的认购对象是中小投资者。因此,承销商为上市公司配股承销股票会根据公司股票被认购的难易程度而索取服务费用。根据上述分析,上市公司IPO募集资金的使用效率是影响投资者决策和投资行为的重要因素,而投资者的决策和投资行为又是影响上市公司配股能否成功的关键要素,承销商在为包销行为定价即确定承销费用时应该考虑前次募集资金使用效率,据此,我们提出假设3:

假设3A:IPO募集资金投入主业公司的配股发行费用率低于IPO募集资金未投入主业的公司。

3B:IPO募集资金投向未发生明显变更公司的配股发行费用率低于IPO募集资金投向发生明显变更的公司。

3C:IPO募集资金未闲置公司的配股发行费用率低于IPO募集资金闲置的公司。

承销商在承销过程中,一方面可以通过调整发行费用来反映其承销股票的风险,另一方面可以通过影响配股价格来控制风险。通常情况下,配股价格是承销商和上市公司协商的结果。在包销的方式下,承销商在建议配股价格时,会考虑投资者对公司前次募集资金使用效率和再融资行为的评价。在代销的情况下,上市公司为了把股票按计划配售除去,同样会考虑投资者对公司前次募集资金使用效率和再融资行为的评价。因此有假设4:

假设4A:IPO募集资金投入主业公司的配股折价程度低于IPO募集资金未投入主业的公司。

4B:IPO募集资金投向未发生明显变更公司的配股折价程度低于IPO募集资金投向发生明显变更的公司。

4C:IPO募集资金未闲置公司的配股折价程度低于IPO募集资金闲置的公司。

四、样本与变量设计

(一)样本

本文检验IPO当年和之后3年公司业绩所用样本是从1996年到2000年在上海和深圳证券交易所进行首次发行的全部685家A股上市公司。在685家公司中,有403家在1997到2001年进行了IPO后的首次配股,去掉数据缺失的89家公司,剩余的314家公司是研究募集资金使用效率与再融资成本关系时所用样本。

本文所用的财务数据和股票价格数据、市场报酬率数据均来自《巨灵证券信息系统数据库》和《中国股票市场研究数据库》(CSMAR)。

(二)变量设计

1.募集资金使用效率

在考察资金使用方式对使用效率的影响时,我们按照募集资金是否投入主业、投向是否发生明显变更以及资金是否闲置分别进行分组检验。

本文将分别采用IPO当年及其后3年的未经行业中位数调整的和经行业中位数调整后的会计业绩指标作为投资效率的替代变量,它们包括:

(1)净资产收益率(ROE和AROE分别为未经调整和经行业调整后的净资产收益率)。目前证监会审核配股资格、增发新股资格等都是以其作为硬性约束指标。尽管企业为了“达标”会对该指标进行操纵,但是企业无法连续对其进行操纵,因此,本文仍然将ROE作为衡量业绩的指标之一。

(2)利息和税收前总资产收益率(ROA和AROA分别为未经调整和经行业调整后的总资产收益率)。息税前总资产收益率可以控制各个公司因不同的资本结构和不同的税收政策对利润产生的影响。

(3)企业的核心(主营)业务形成的息税前总资产收益率(CROA和ACROA分别为未经调整和经行业调整后的核心业务总资产收益率,核心业务收益率是用主营业务利润除以总资产)。CROA指标可以在一定程度上避免ROA指标被公司通过非核心业务(即线下项目)进行操纵的缺陷。

2.再融资成本

(1)配股公告日超额收益率(AR)

计算事件日股票的超额收益(ARi),这里我们采用Spiess and Affleck-Graves(1995)的方法,该指标定义为:

(2)发行费用率(SEOFEE)。发行费用占配股募集资金总额的比例,为连续性变量。

(3)配股折价(DISC)。

公司会在配股说明书中公布配股价格,配股折价定义为配股价格和配股公告前一日的收盘价之差额与配股公告前一日收盘价的比值,即配股折价为:

DISC为配股折价,Pt为配股前一天的收盘价格,Ps为配股价格。DISC越大,说明企业的配股折价幅度越大。

3.其他控制变量

(1)主承销商的声誉(REP)。主承销商排名在前10名的为1,否则为0。声誉好的投资银行可以增加配股公司声誉,所以为公司承销股票时,可能会索取较高的价格。另外,声誉好的投资银行也可以以其声誉获得一个好的发行价格(Kim and Shin,2001),即其他条件相同时,可以以较小的折价率将股票推销出去。

(2)配售比例(ISRT)。Gerard and Nanda(1993)发现配售比例与发行折价率正相关,因此我们在模型中控制这一变量。该变量为配售股份数量与配股前已发行在外的股份数之比。

(3)募集资金规模(LNPRO)。规模控制变量,为上市公司配股后实际取得资金额的自然对数。

(4)非流通股认购比例(NONTR),即实际认购数/应认购数。原红旗(2004)研究表明中国资本市场对大股东的高认购行为做出正面反应。

(5)自由现金流(FCFD)。上市公司配股前的自由现金流。如果上市公司配股前自由现金流越小,说明公司投资项目确实需要资金,而如果自由现金流越大,说明公司配股圈钱的动机较大,市场更可能做出负面反应。

(6)配股上一年的负债比率(LEV)。配股行为会改变公司的负债率。由于负债率的降低使得财富由股东向债权人转移的效应会影响投资者对股票价值的预期。

(7)市净率(MBT)。为股票的市场价格与每股净资产之比。根据Gaver and Gaver(1993)的研究,MBT可以衡量企业未来的增长潜力或投资机会。该比率越大,表示投资者越看好公司未来的成长机会,市场会给予较高的定价。在我国证券市场上,只有一部分股票是流通股,其他的均为非流通的国家股和法人股,因此,本文在使用市净率时,考虑了流通股和非流通股的差别。采取的市价为配股上年年末最后一个交易日的价格,以年末公布的每股净资产作为帐面净值。计算公式为:

市净率=(市场价格*可流通股份数+每股净资产*非流通股份数)/股东权益合计

(8)公司在IPO时主营业务成熟程度。变更资金用途可能是因为公司本身的经营活动不够稳定。我们分别用两个变量来度量公司的成熟度,即到IPO当年为止公司已存续时间(AGEi)和上市方式(MODEi)。如果到IPO时,公司已存续时间越长,业务应越趋成熟,投资计划变更可能性越小。从公司上市方式来看,有剥离上市、捆绑上市和整体上市。剥离上市是从母公司分离出部分较好的业务上市。捆绑上市是将几个原来彼此独立的公司合在一起上市。整体上市是指集团公司整体上市。剥离上市与整体上市的企业连续性较好,业务也相对单一、稳定。捆绑上市公司因为是几个企业临时拼凑在一起的,企业之间的协调和管理都不稳定,更有可能频繁地变更投资计划。

(9)年度变量(YEARi)。证券市场走势以及政策的变化会影响发行的难易程度,进而影响上市公司筹集资金的成本。因此我们用年度哑元变量来控制市场走势和政策变化的影响。下标i表示年度。

(10)行业变量(INDi)。我们按照上市公司行业非类标准将所有样本分为13个行业。

五、实证结果

(一)募集资金使用效率(假设1)

分别按照募集资金是否投入主业、投向是否发生明显变更及是否闲置进行分组,检验资金投向对募集资金使用效率的影响。

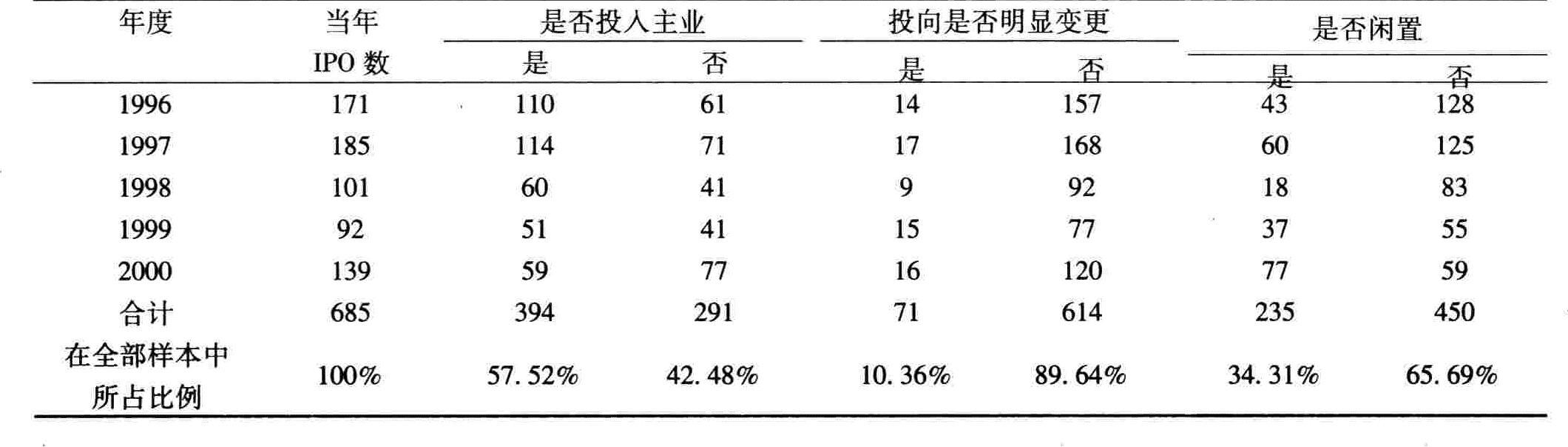

按照上述3个因素分组的样本在各年度的分布见表1:

表1 上市公司IPO募集资金投向

表1 上市公司IPO募集资金投向 表2 IPO募集资金投向与长期业绩表现

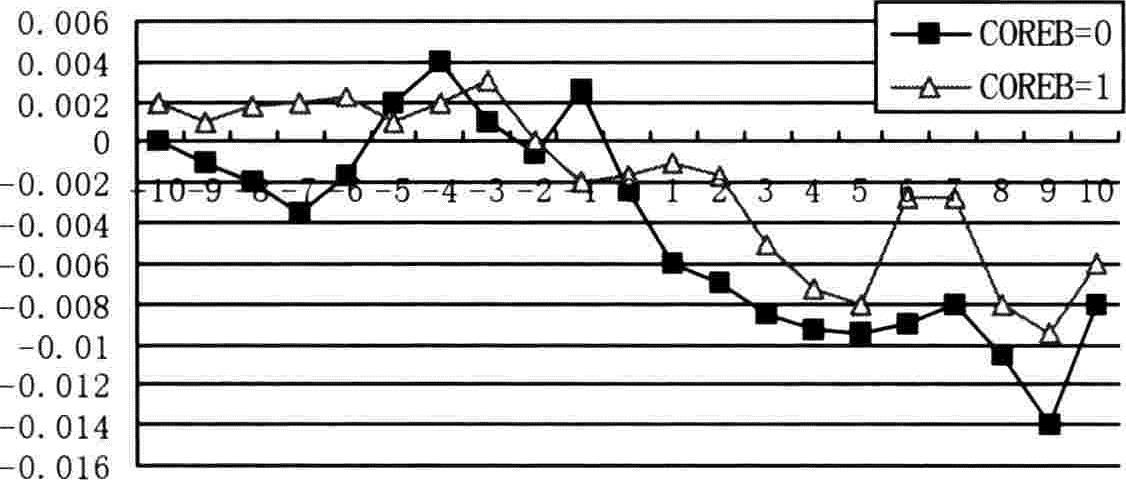

ROE、ROA、CROA分别表示净资产回报率、息税前总资产回报率、主营业务资产回报率。AROE、AROA、ACROA分别表示经行业中位数调整后的净资产回报率,息税前资产回报率、主营业务资产回报率。COREB、CHANGE、SLACK分别为是否投资主业、是否发生明显变更和是否闲置哑变量,1为是,0为否,括号中为中值,***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著。

表2 IPO募集资金投向与长期业绩表现

ROE、ROA、CROA分别表示净资产回报率、息税前总资产回报率、主营业务资产回报率。AROE、AROA、ACROA分别表示经行业中位数调整后的净资产回报率,息税前资产回报率、主营业务资产回报率。COREB、CHANGE、SLACK分别为是否投资主业、是否发生明显变更和是否闲置哑变量,1为是,0为否,括号中为中值,***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著。

上市公司募集资金投向的分类是观察IPO当年、IPO后第一年、第二年、第三年资金累计使用结果划分得到的。其中,是否投入主业是按照实际投入到主营业务的资金占募集资金总额的比例是否超过70%进行划分的;投向是否发生明显变更是按照变更金额是否超过募集资金额的50%划分的;资金是否闲置是按照IPO后第三年年末资金是否还有闲置划分的。

表1中上市公司募集资金使用的分类是观察IPO当年、IPO后第一年、第二年、第三年资金累计使用结果划分得到的。其中,是否投入主业是按照实际投入主营业务的资金占募集资金总额的比例是否超过70%进行划分的;投向变更是按照变更金额是否超过募集资金额的50%划分的;资金是否闲置是按照IPO三年后资金是否还有闲置划分的。685个IPO样本中,在IPO当年及以后3年中将IPO募集资金投入主业的公司数为394家,占57.52%。IPO募集资金投向发生明显变更的样本数为71家,占全部样本的10.36%。到IPO后的第三年年末,资金仍有闲置的公司数为235家,占样本的34.31%。

IPO募集资金使用的情况是否影响到投资效率呢?表2统计了上述各子样本组在IPO当年及以后3年的会计业绩,包括净资产收益率ROE与经过行业中值调整的净资产收益率AROE(PANEL-A),总资产收益率ROA与经过行业中值调整的总资产收益率AROA(PANEL-B),以及核心业务总资产收益率CROA与经过行业中值调整的核心业务总资产收益率ACROA(PANEL-C)。从表2我们看到无论是用哪个指标,也无论是用原始业绩指标还是用经过行业调整的业绩指标,都显出与假设1相一致的结果,即IPO资金用于主营业务发展的公司业绩要好于未用于主营业务发展的公司业绩。资金按承诺项目投资的公司业绩要好于资金发生明显变更的公司业绩。募集资金未闲置的公司业绩好于资金闲置的公司业绩。

(二)IPO后首次再融资的成本(以假设2—4的检验)

1.配股公告日前后的市场反应(假设2)

公司在年报中会披露前次募集资金的使用情况,因此公司募集资金的使用及其对业绩的影响可以看作是公共信息。如果投资者根据已知的前次募集资金使用情况来预期再融资的使用效率,则公司发布配股公告时,投资者对那些前次资金使用效率低下(比如资金未投资于主业、变更投资项目或资金发生闲置)的公司应该有更为负面的评价。

本文以配股说明书公告日期作为事件日来研究市场对IPO后首次配股行为的反应。中国上市公司的配股持续时间很长,董事会公布的预案仅公布了配售比例和配股价格的区间,而且董事会预案需要经股东大会通过,最后需要监管部门批准,有些不符合相关条件的公司会被否决。但配股说明书则包括了有关配股的详细资料,比如配股价格、配股资金的用途等等,一般而言,公司一旦公布配股说明书都会实施配股。所以我们以配股说明书的公告为事件日来观察市场对IPO募集资金不同使用效果下公司的配股行为如何反应。设配股说明书公告日为第0日,观察前后各10天的市场反应。

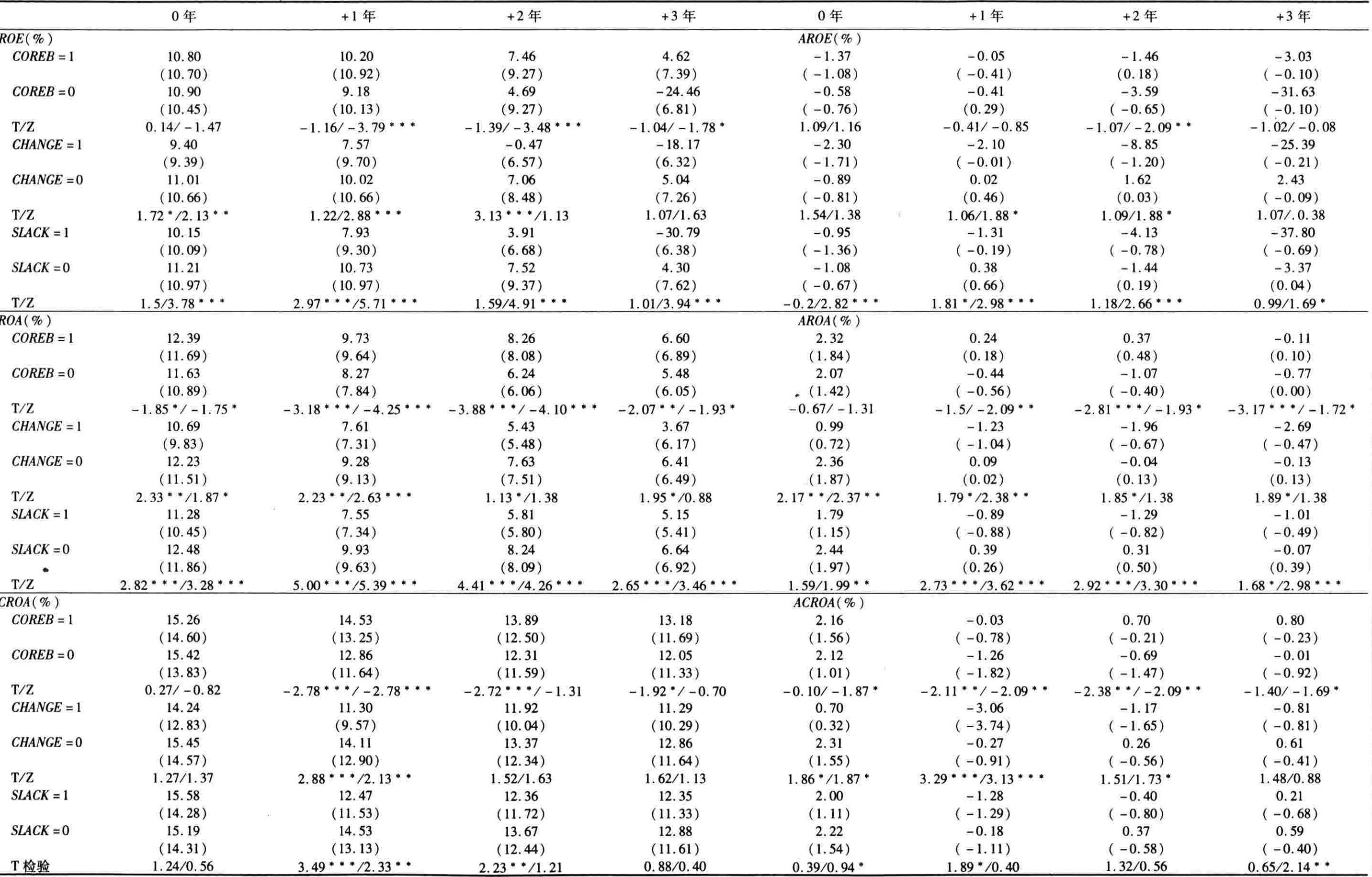

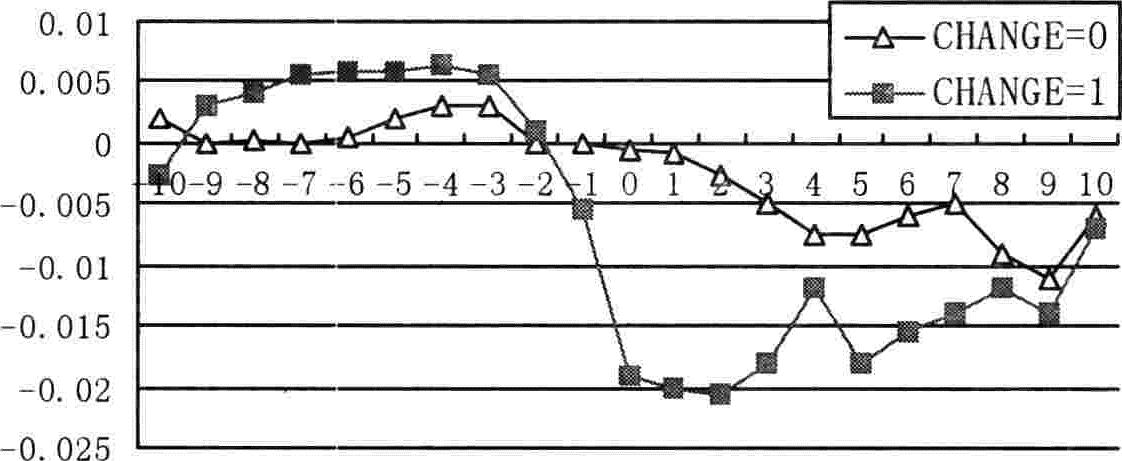

[-10,+10]窗口内各对照组的累积超额收益率(CAR)见图1,图2和图3。

图1 IPO资金是否投入主业对照样本组在配股宣告日[-10,+10]窗口的市场反应

图1 IPO资金是否投入主业对照样本组在配股宣告日[-10,+10]窗口的市场反应图1是IPO资金投入主业和未投入主业对照组在配股公告前10日到后10日的累积超额报酬率。在-10日到-2日,资金投入主业样本组CAR为正。在宣告日,投入主业组的AR略微上升,说明市场对前次募集资金投入主业公司的配股行为做出了正面反应。而未投入主业样本组宣告日前的CAR在10个交易日中有正有负,在宣告日,未投入主业样本组的AR显著为负,说明市场对IPO资金未投入主业公司的后续配股行为做出了负面反应。配股宣告日后10日,投入主业样本组的CAR均高于未投入主业样本组的CAR。

图2是IPO资金投向发生明显变更和未发生明显变更对照组在配股公告前10日到后10日的累积超额报酬率。在宣告日,资金投向发生明显变更样本组的超额报酬率(AR)显著为负,说明市场对发生明显变更组的配股行为做出了负面反应。资金未发生明显变更样本组在宣告日的AR略微下降,但幅度要小的多。配股宣告日后10日,发生明显变更组的CAR均低于未发生明显变更组的CAR。

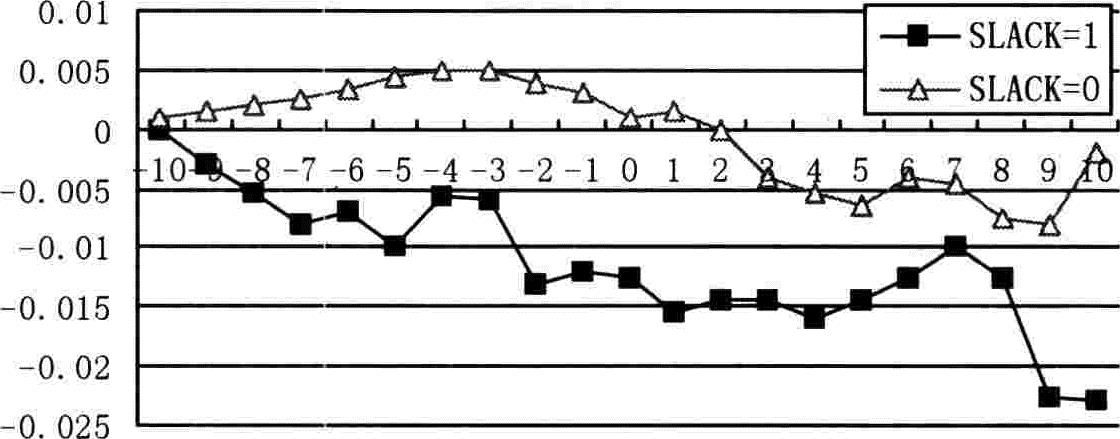

图3是IPO资金未闲置和闲置对照样本组在配股公告前10日到后10日的累积超额报酬率。配股宣告日前后10日内,资金闲置样本组的CAR均低于资金未闲置样本组。在宣告日,两组均有略微下降。

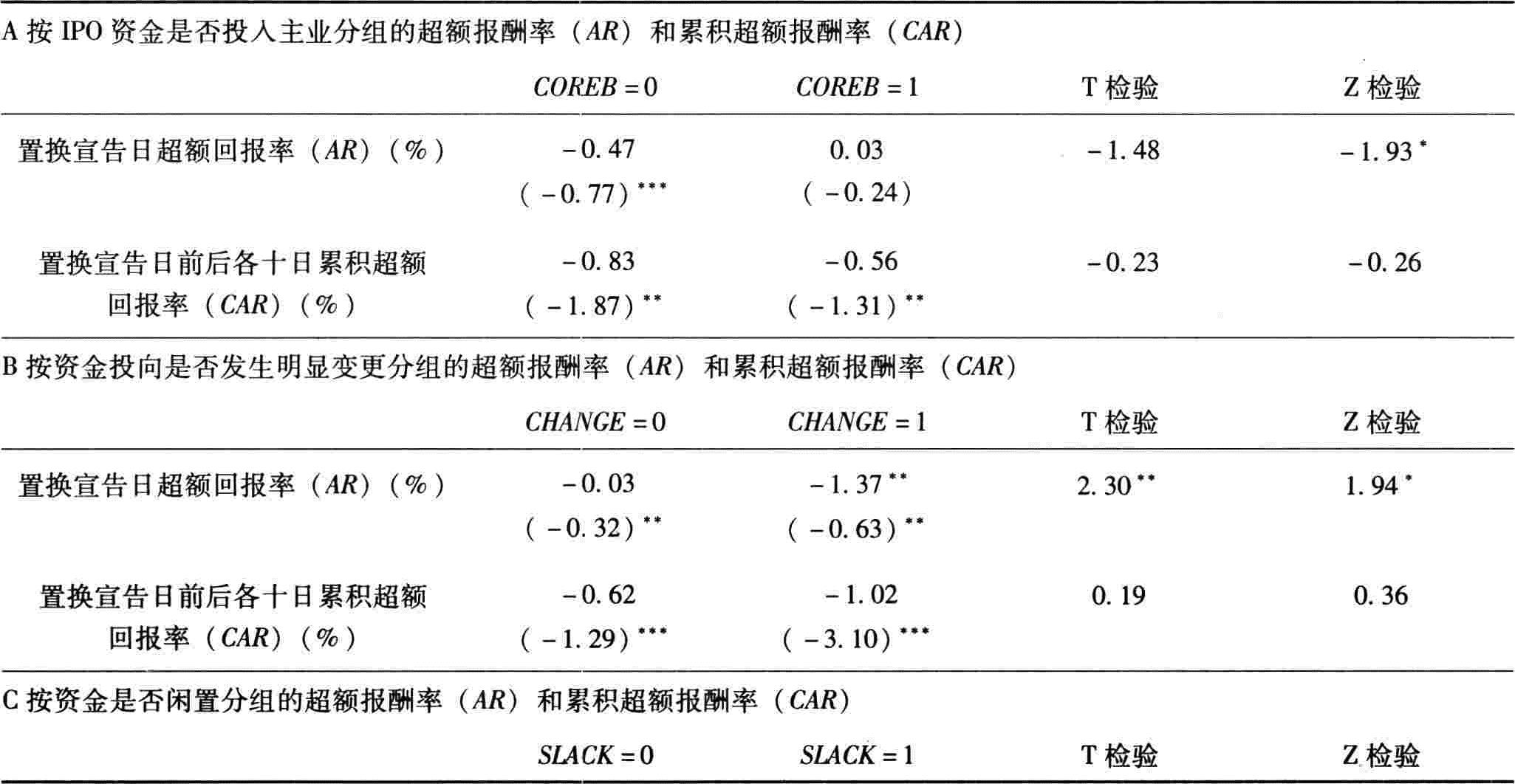

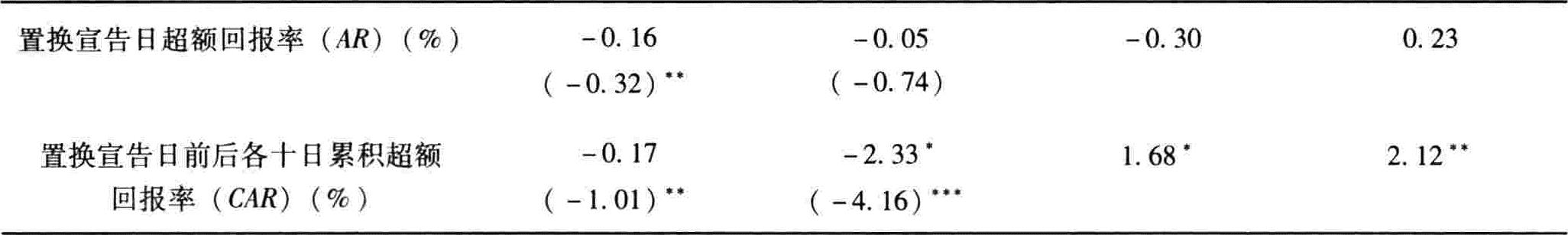

各对照组在配股宣告日的超额报酬率和宣告日前后的累积报酬率的均值和中值检验列示在表3中。

图2 IPO资金投向是否变更对照样本组在配股宣告日[-10,+10]窗口内的市场反应

图2 IPO资金投向是否变更对照样本组在配股宣告日[-10,+10]窗口内的市场反应 图3 IPO资金是否闲置对照样本组在配股宣告日[-10,+10]窗口内的市场反应

图3 IPO资金是否闲置对照样本组在配股宣告日[-10,+10]窗口内的市场反应 表3 各对照样本组在配股宣告日的市场反应

表3 各对照样本组在配股宣告日的市场反应 续表

COREB:实际投入主业的资金占募集资金额超过70%的为1,否则为0。

CHANGE:变更金额占募集资金总额的比例超过50%为1,反之为0。SLACK:按IPO后第三年年末资金是否还有闲置,有为1,反之为0。***,**,*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

续表

COREB:实际投入主业的资金占募集资金额超过70%的为1,否则为0。

CHANGE:变更金额占募集资金总额的比例超过50%为1,反之为0。SLACK:按IPO后第三年年末资金是否还有闲置,有为1,反之为0。***,**,*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

表3-PANEL-A分别对IPO资金投入主业和未投入主业的两组样本在配股宣告日的AR和[-10,+10]窗口内的CAR进行了检验。投入主业样本组在配股宣告日AR的平均数和中位数分别为0.03%和-0.24%,高于未投入主业的样本组的-0.47%和-0.77%,Z检验显著。投入主业的样本组在[-10,+10]窗口内CAR平均为-0.56%,中位数为-1.31%,未投入主业样本组的CAR平均数为-0.83%,其中位数为-1.87%,说明市场对前次募集资金未投入主业的样本组评价更差。

表3-PANEL-B是IPO资金投向是否发生明显变更的两组样本的AR和CAR的对比。IPO资金投向发生明显变更样本组配股宣告日AR的平均数和中位数分别为-1.37%和-0.63%,低于未发生明显变更组的-0.03%和-0.32%,T检验和Z检验均显著。发生明显变更组在[-10,+10]窗口内CAR平均为-1.02%,中位数为-3.10%,均低于未发生明显变更组的-0.62%和-1.29%。

表3-PANEL-C检验的是资金是否闲置两组样本的AR和CAR。资金闲置样本组在配股宣告日AR的平均数和中位数分别为-0.05%和-0.74%,资金未闲置样本组在配股宣告日AR的平均数和中位数分别为-0.17%和-1.01%。资金闲置组在[-10,+10]窗口内CAR平均数和中位数分别为-2.33%和-4.16%,显著低于资金未闲置组的-0.17%和-1.01。

综上所述,图1—图3以及表3中的检验结果与我们的假设2一致。即如果IPO募集资金未投入主营业务、投向发生明显变更或闲置的公司在再融资时,市场反应更差。

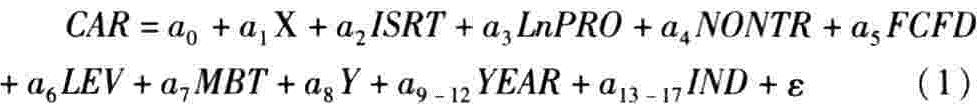

为了进一步分析市场是否能够解读IPO募集资金不同使用效率下的配股行为,我们采用如下线形模型进行多变量分析:

CAR为配股公告日[-10,+10]的累积超额收益率。

X代表COREB,ZYCHANGL和SLACK,即IPO募集资金是否投入主业,投向是否发生明显变更和是否闲置,根据变量定义与研究假设,三个哑变量的预期符号分别为正,负和负。

Y代表AGE或MODE。用来控制业务的成熟程度或稳定性。本文只列出了加入ACE的回归结果。加入MODE的结果与AGE结果相似,篇幅所限未列出。

表4 IPO募集资金投向与配股宣告日市场反应

表4 IPO募集资金投向与配股宣告日市场反应 续表

因变量定义:以配股公告日为0日,[-10,+10]窗口内的CAR。自变量定义:COREB:实际投入主业的资金占募集资金总额的比例超过70%的为1,否则为0。CHANGE:变更金额占募集资金总额的比例超过50%为1,反之为0。SLACK:按IPO后第三年年末资金是否还有闲置,有为1,反之为0。ISRT:配售比例。LnPRO:配股募集资金总额的自然对数。NON-TR:非流通股认购比例,即非流通股股东实际认购数/其应认购数。FCFD:自由现金流/10000。LEV:配股上一年的负债比率。MBT:配股上一年的市净率。表示公司成长性。公司上一年年末市场价值与权益的比值。其中,上年年末的市场价值为非流通股账面值与流通股市场价值的和。AGE是公司到IPO当年已经存续的年限。另外,在本模型中还控制了年度的影响,估计系数未在表中列出。括号中为t值,***,**,*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

续表

因变量定义:以配股公告日为0日,[-10,+10]窗口内的CAR。自变量定义:COREB:实际投入主业的资金占募集资金总额的比例超过70%的为1,否则为0。CHANGE:变更金额占募集资金总额的比例超过50%为1,反之为0。SLACK:按IPO后第三年年末资金是否还有闲置,有为1,反之为0。ISRT:配售比例。LnPRO:配股募集资金总额的自然对数。NON-TR:非流通股认购比例,即非流通股股东实际认购数/其应认购数。FCFD:自由现金流/10000。LEV:配股上一年的负债比率。MBT:配股上一年的市净率。表示公司成长性。公司上一年年末市场价值与权益的比值。其中,上年年末的市场价值为非流通股账面值与流通股市场价值的和。AGE是公司到IPO当年已经存续的年限。另外,在本模型中还控制了年度的影响,估计系数未在表中列出。括号中为t值,***,**,*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

表4是模型(1)的回归结果,可以看出,市场对IPO募集资金主要投入主业(COREB)组做出了正面反应,符号与我们预期一致,但在统计上不显著。对投向发生明显变更组(CHANGE)和资金闲置组(SLACK)做出负面反应,符号与预期一致,统计上显著。公司稳定性对市场反应无显著影响。

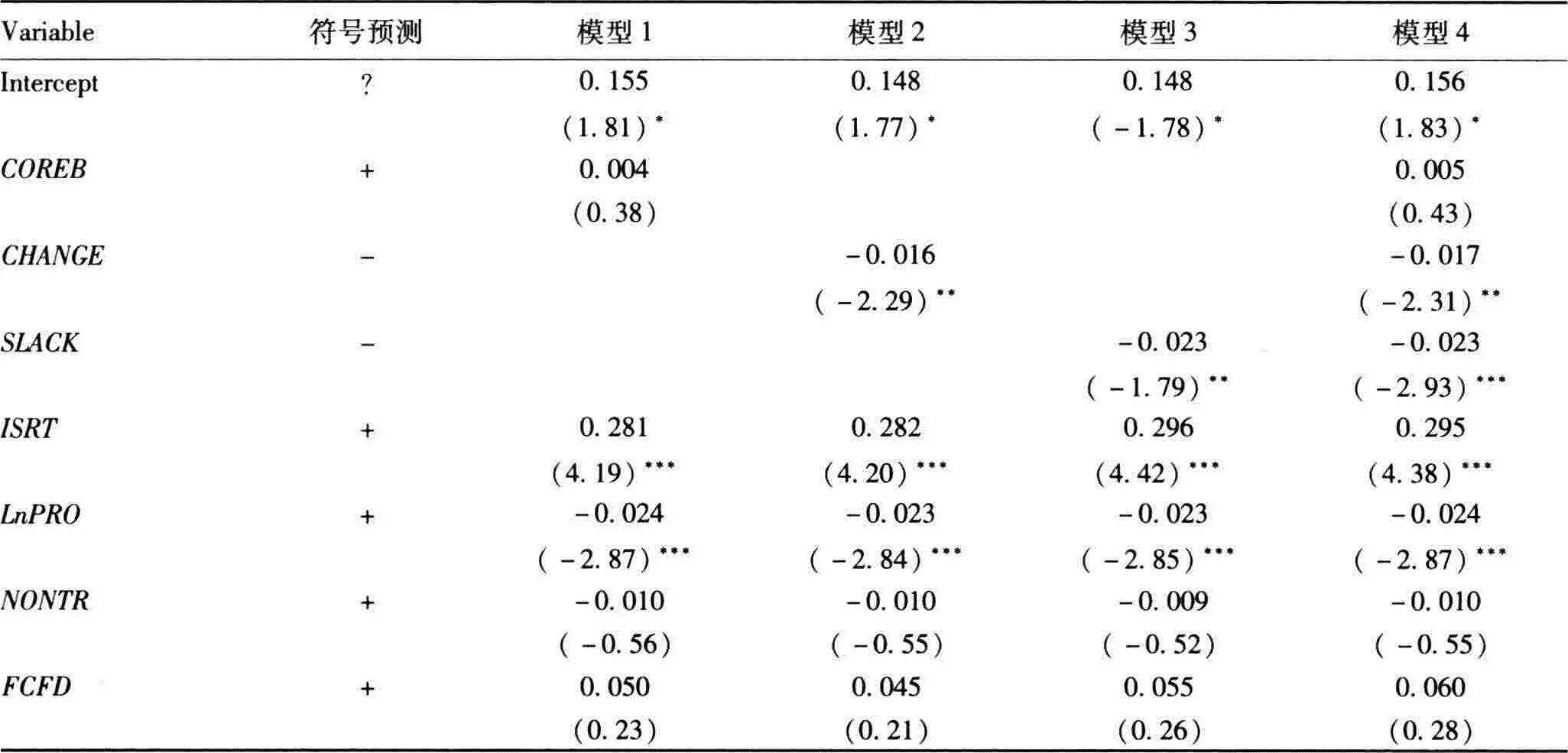

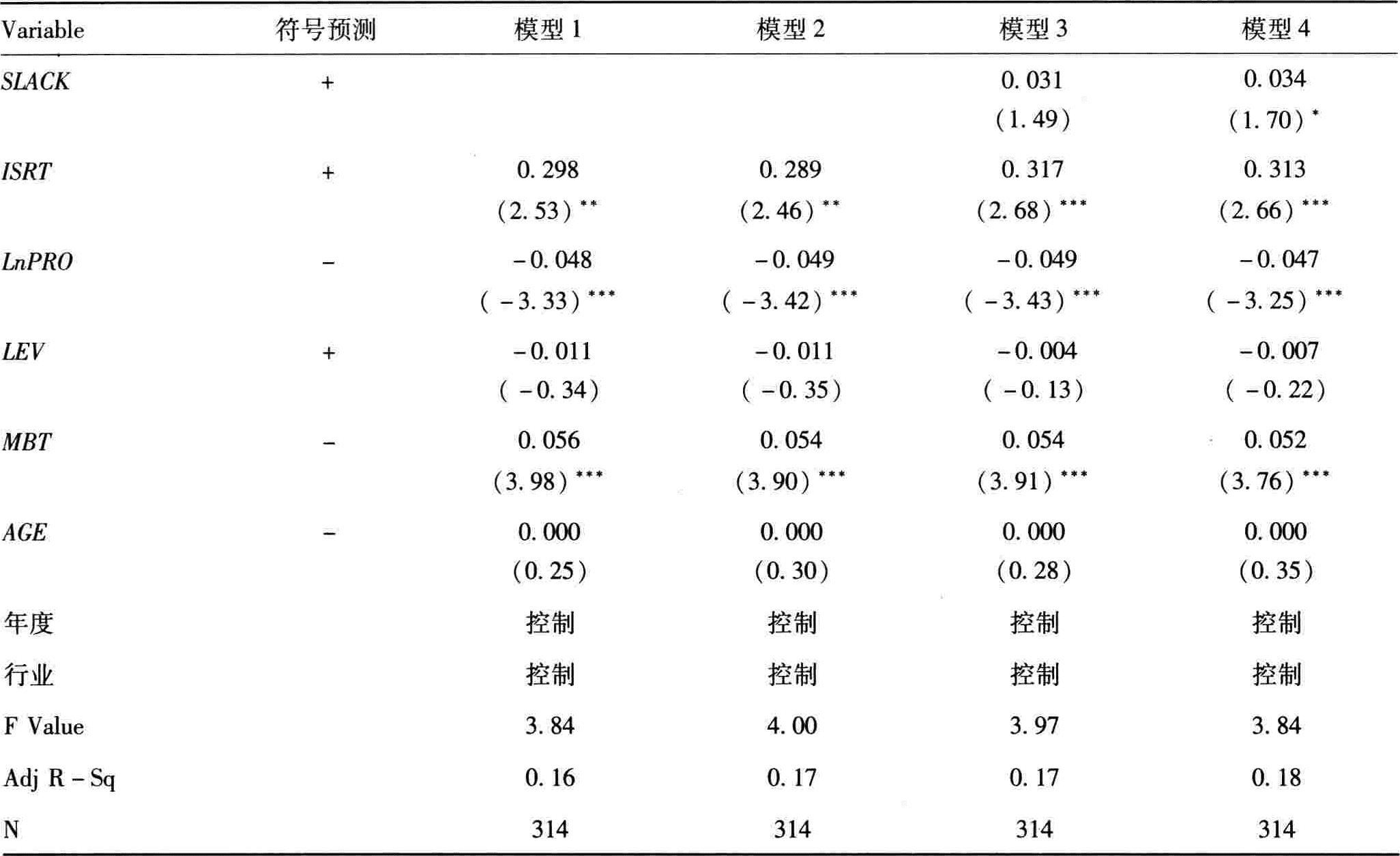

2.IPO后首次配股的发行费用(假设3)

既然投资者会根据IPO募集资金使用效率来对公司的再融资行为做出不同的反应,投资银行在为公司配股承销时就应该考虑到投资者行为对承销难易程度的影响,从而调整收取的承销费用。

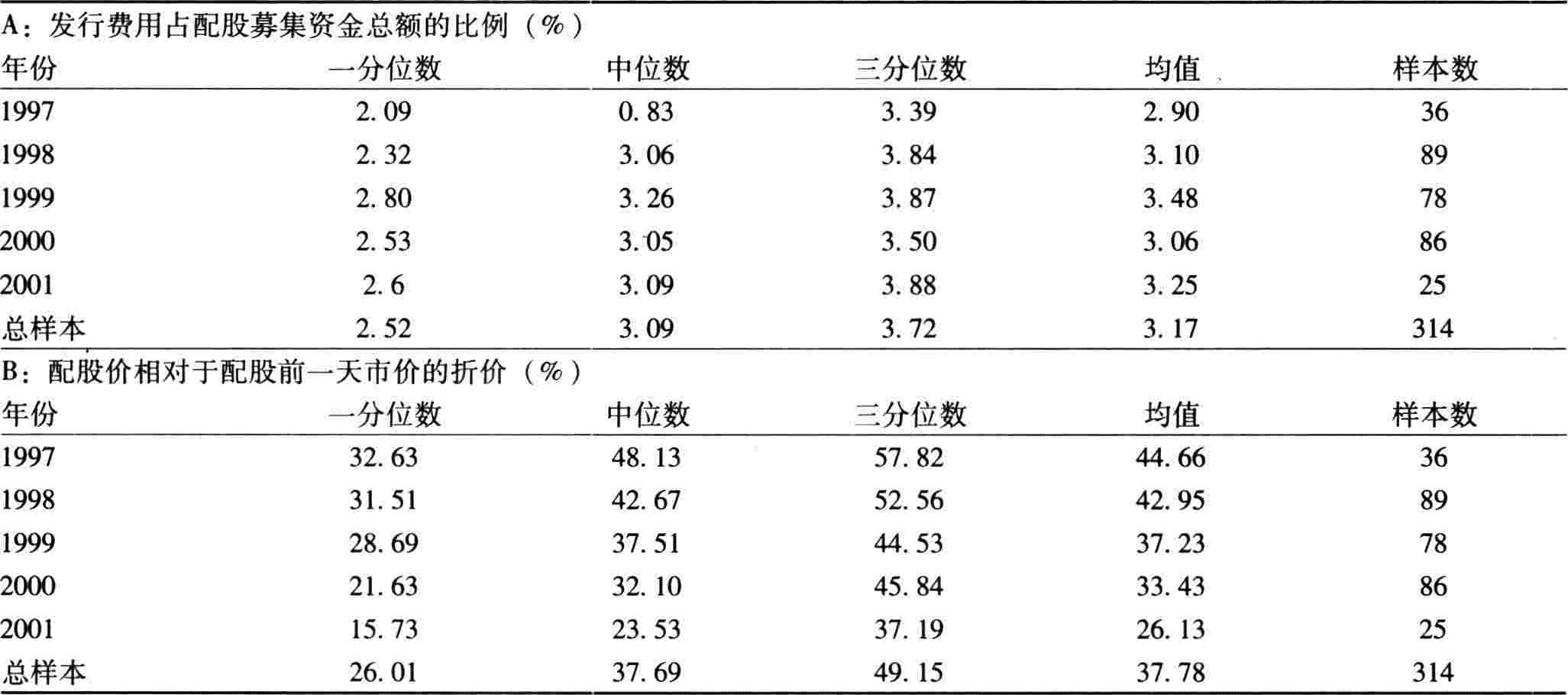

表5-PANEL-A对发行费用的整体分布情况做了简单的描述。

表5 上市公司IPO后首次配股发行费用和配股折价年度分布

表5 上市公司IPO后首次配股发行费用和配股折价年度分布表5是在1996至2001年进行IPO后首次配股的314个样本公司的发行费用率和配股折价的基本分布。从样本分布看,1998年、1999年以及2000年实施配股的公司较多,而1997年和2001年的最少,分别为36家和25家。这里我们先看PANEL-A:从配股发行费用率看,每年之间的差别不大,平均发行费用率基本在3%左右,最低和最高的分别是1997年和1999年,平均发行费率分别是2.90%和3.48%。

表6 上市公司IPO募集资金投向与IPO后首次配股发行费用和配股折价

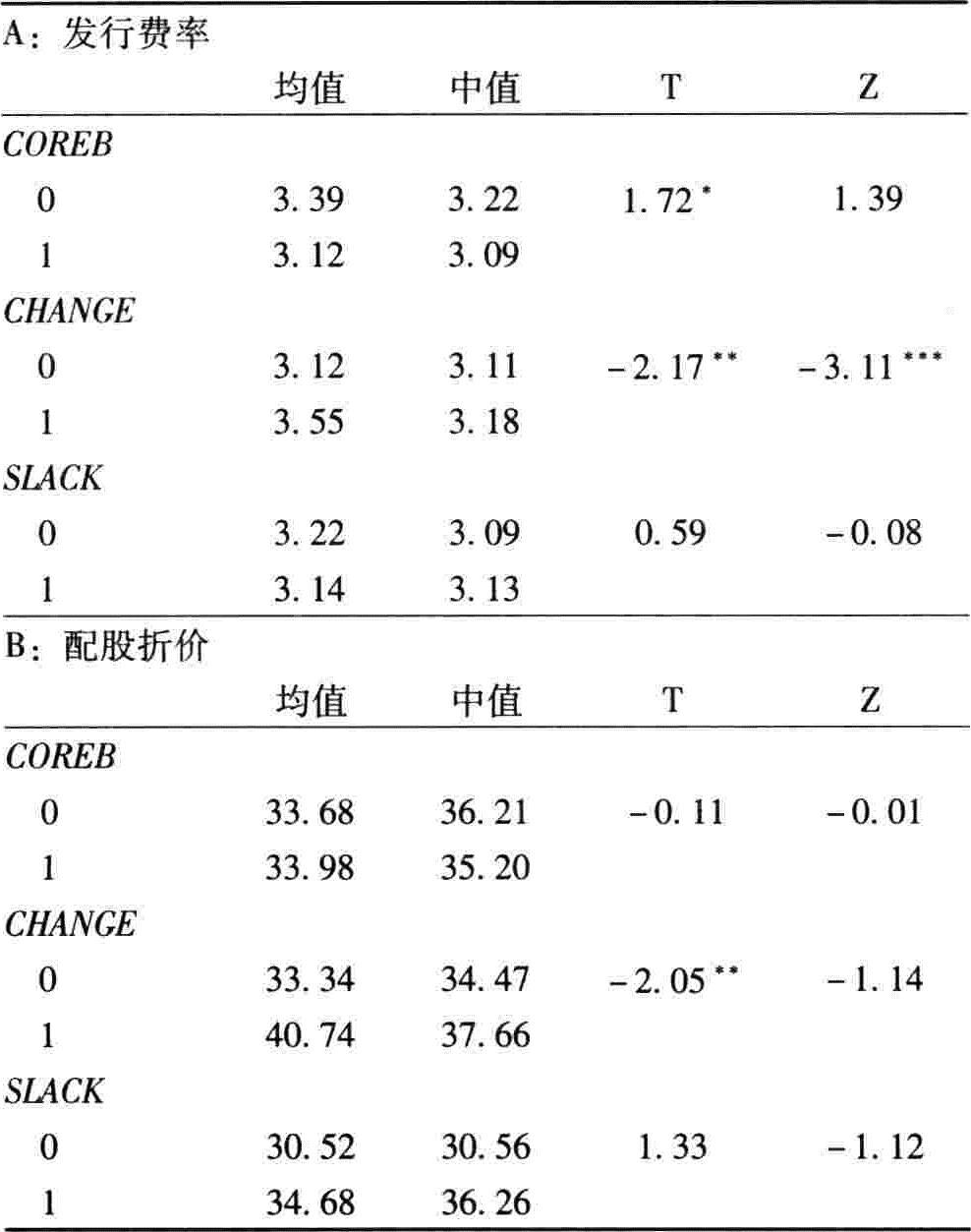

表6 上市公司IPO募集资金投向与IPO后首次配股发行费用和配股折价在表6中我们进一步分析了IPO资金是否用于主业、是否改变投向和是否闲置对配股发行费和配股折价的影响。

从表6-PANEL-A可以看到,IPO资金投入主业样本组在配股时支付的发行费用率平均为3.12%(中位数为3.09%),低于未投入主业组的3.39%(中位数为3.22%);IPO资金投向未发生明显变更组在配股时的发行费用率平均为3.12%(中位数为3.11%),低于投向发生明显变更组的3.55%(中位数为3.18%);IPO资金未闲置组在配股时的发行费用率的平均数和中位数分别为3.22%和3.09%,资金闲置组的发行费用率的平均数和中位数分别为3.14%和3.13%。以上结果表明除了资金是否闲置组的均值外,其他各组与假设3的预期一致,统计上也基本显著。

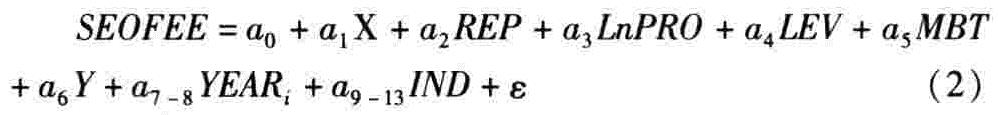

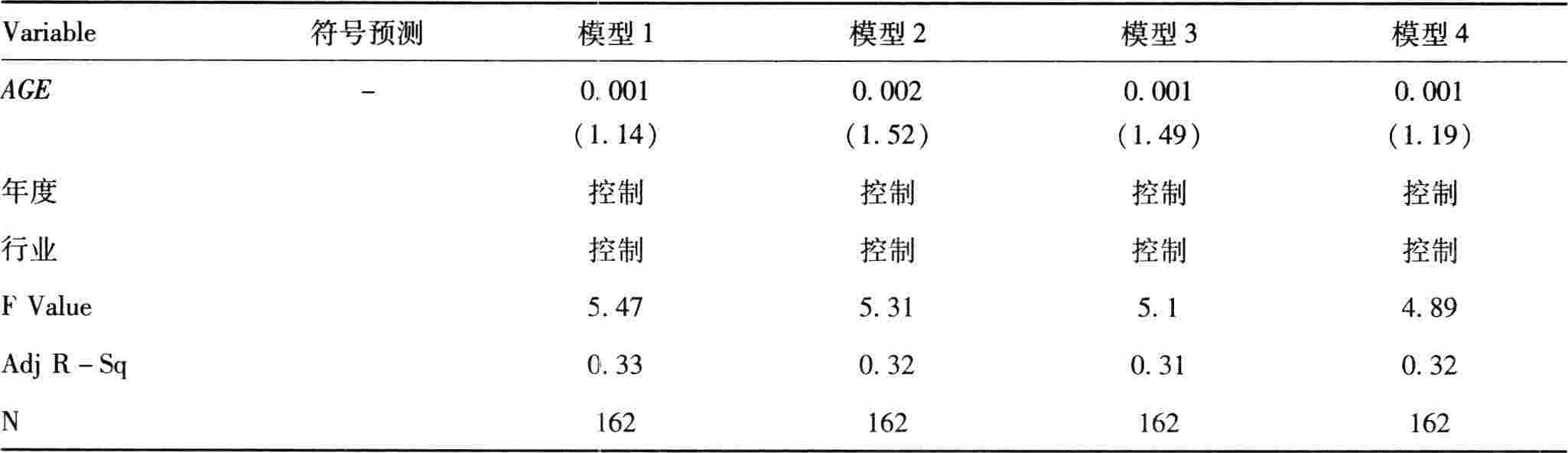

为了进一步控制其他变量对发行费用的影响,我们采用如下模型进行多变量分析:

因变量为发行费用占募集资金总额的比率。

REP为承销商声誉变量,排名前10为1,否则为0。其他变量含义同公式(1)。根据变量设计与假设分析,COREB,CHANGE和SLACK的预期符号分别为负、正和正。

表7 IPO资金投向与IPO后首次配股的发行费用

表7 IPO资金投向与IPO后首次配股的发行费用 续表

因变量为发行费用占配股资金总额的比例。自变量定义:COREB:实际投资主业占募集资金总额的比例超过70%的为1,否则为0。CHANGE:变更金额占募集资金总额的比例超过50%为1,反之为0。SLACK:按IPO后第三年年末资金是否还有闲置,有为1,反之为0。REP:主承销商的声誉,排名在前10名的为1,否则为0。LnPRO:募集资金总额取对数。LEV:配股上一年的负债比率。MBT:配股上一年的市净率。表示公司成长性。公司上一年年末市场价值与权益的比值。其中,上年年末的市场价值为非流通股账面值与流通股市场价值的和。AGE是公司到IPO当年已经存续的年限。另外,在本模型中还控制了年度的影响,估计系数未在表中列出。括号中为t值,***,**,*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

续表

因变量为发行费用占配股资金总额的比例。自变量定义:COREB:实际投资主业占募集资金总额的比例超过70%的为1,否则为0。CHANGE:变更金额占募集资金总额的比例超过50%为1,反之为0。SLACK:按IPO后第三年年末资金是否还有闲置,有为1,反之为0。REP:主承销商的声誉,排名在前10名的为1,否则为0。LnPRO:募集资金总额取对数。LEV:配股上一年的负债比率。MBT:配股上一年的市净率。表示公司成长性。公司上一年年末市场价值与权益的比值。其中,上年年末的市场价值为非流通股账面值与流通股市场价值的和。AGE是公司到IPO当年已经存续的年限。另外,在本模型中还控制了年度的影响,估计系数未在表中列出。括号中为t值,***,**,*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

表7为模型(2)的回归结果,从表7可知,公司IPO募集资金是否投入主业(COREB)和投向是否发生明显变更(CHANGE)确实是显著影响主承销商收取费用的主要变量。如果公司IPO募集资金投入主业或IPO募集资金投向未发生明显变更,配股的发行费用率相对较低。公司IPO募集资金是否闲置对配股的发行费用率没有显著影响,说明主承销商可能把IPO募集资金是否投入主业和投向是否发生明显变更作为收取服务费用的主要考虑因素。另外,从表7的结果我们还发现主承销商的声誉越高,发行费用率越低。可能的解释是声誉越好的主承销商承销发行的公司股票质量越高,承销的风险越低,因而发行费用率越低。配股募集资金规模(LnPRO)越大,发行费用率越低。符合规模经济的特征。公司稳定性对发行费率无显著影响。研究结果支持本文提出的假设3A和假设3B,未支持假设3C。

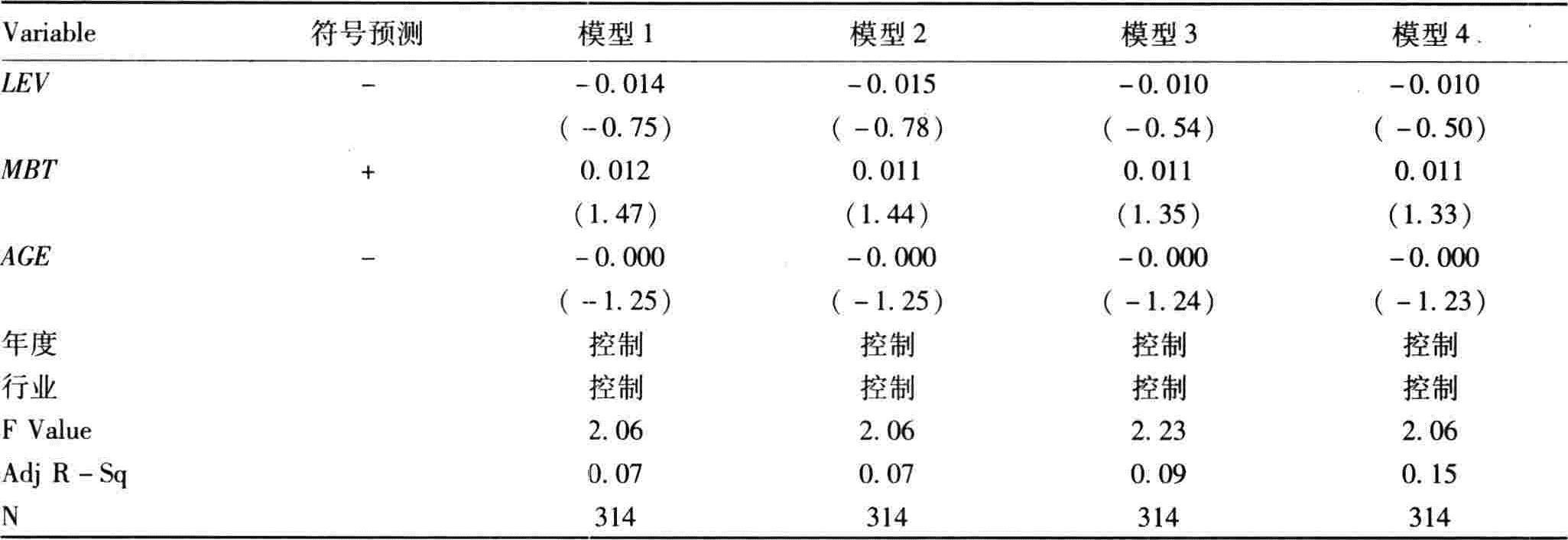

3.IPO后首次配股的折价(假设4)

发行人和承销商都应考虑到投资者会根据公司前次募集资金的使用效率对其后续融资进行评价。从而调整配股价格。由于发行人和承销商都希望股票按计划发行成功,所以一个合理的预期是IPO募集资金使用效率差的公司在首次配股时的折价应该较大。

表5-PANEL-B对配股折价的整体分布情况做了简单的描述。

从配股折价看,平均配股折价呈每年递减的趋势,1997年折价最高,为44.66%;2001年折价最低,为26.13%。

从表6-PANEL-B可知,IPO资金投入主业样本组的配股折价平均数和中位数分别为33.98%和35.20%,未投入主业组的配股折价为33.68%和36.21%;IPO资金投向未发生明显变更组的配股折价平均数为33.34%(中位数为34.47%),低于IPO资金投向发生明显变更组的配股折价平均数为40.74%(中位数为37.66%);IPO资金闲置样本组的配股折价平均数和中位数分别为34.68%和36.26%,高于IPO资金未闲置样本组的30.52%和30.56%。

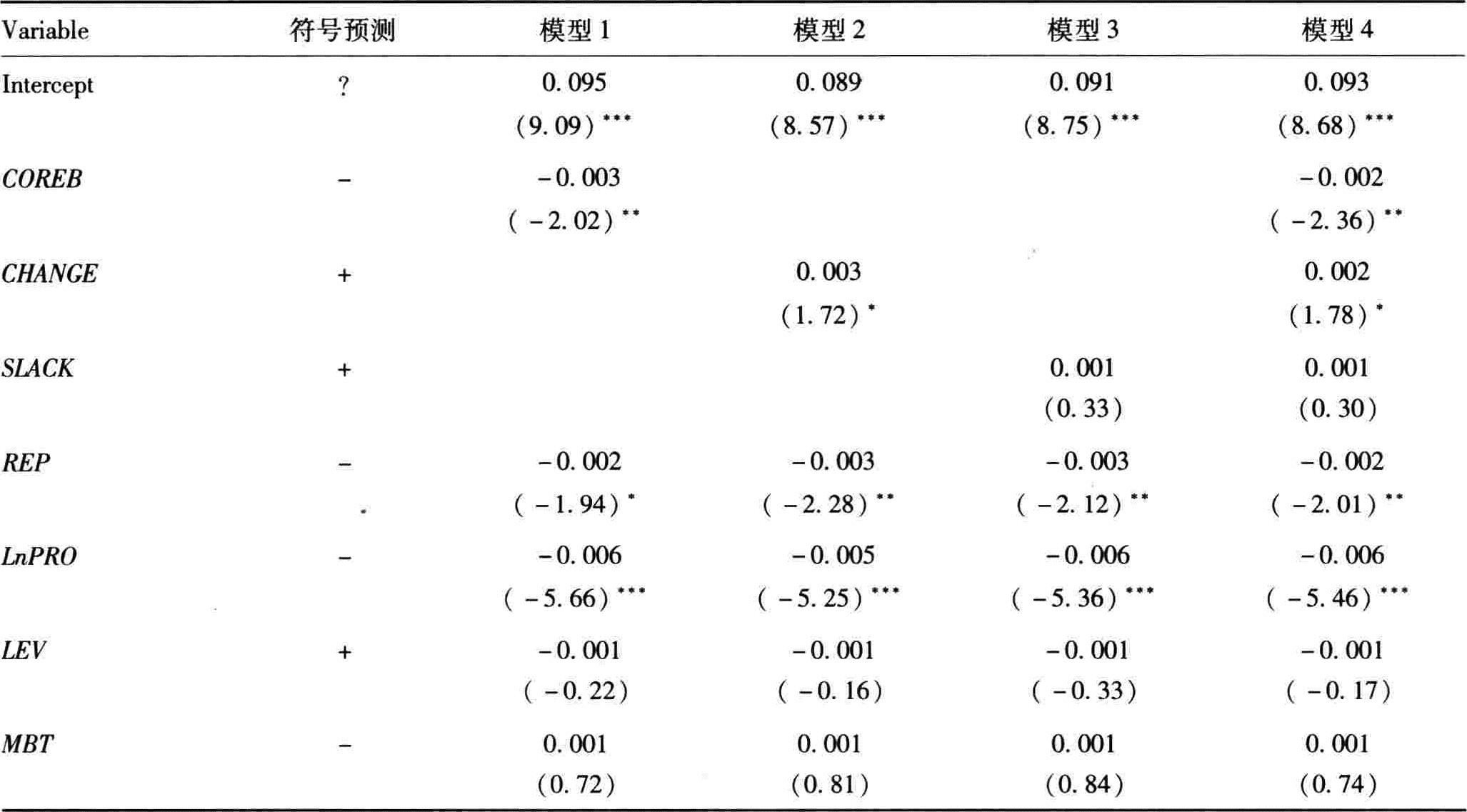

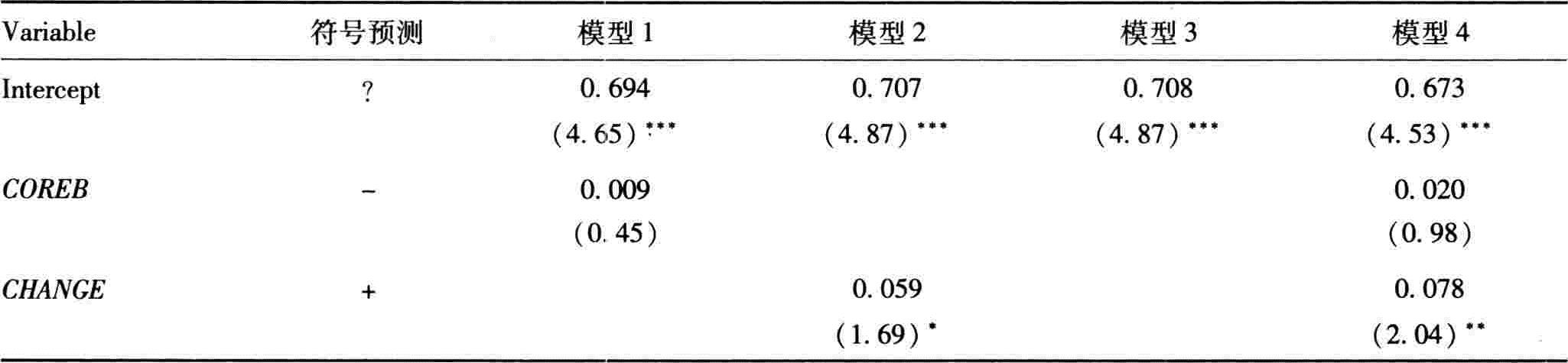

为了控制其他因素对配股折价程度的影响,我们采用如下线形回归模型:

因变量为配股价相对于配股公告前1天收盘价的变化率。其他变量含义同公式(1)。根据变量设计与假设分析,COREB,CHANGE和SLACK的预期符号分别为负、正和正。

表8 IPO资金投向与IPO后首次配股的折价

表8 IPO资金投向与IPO后首次配股的折价 续表

因变量为配股价相对于配股前一天市价的折价的绝对值。自变量定义:COREB:实际投资主业占募集资金总额的比例超过70%的为1,否则为0。CHANGE:变更金额占募集资金总额的比例超过50%为1,反之为0。SLACK:按IPO后第三年年末资金是否还有闲置,有为1,反之为0。ISRT:配售比例。LnPRO:配股募集资金总额取对数。LEV:配股上一年的负债比率。MBT:配股上一年的市净率。AGE是公司到IPO当年已经存续的年限。另外,在本模型中还控制了年度的影响,估计系数未在表中列出。括号中为t值,***,**,*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

续表

因变量为配股价相对于配股前一天市价的折价的绝对值。自变量定义:COREB:实际投资主业占募集资金总额的比例超过70%的为1,否则为0。CHANGE:变更金额占募集资金总额的比例超过50%为1,反之为0。SLACK:按IPO后第三年年末资金是否还有闲置,有为1,反之为0。ISRT:配售比例。LnPRO:配股募集资金总额取对数。LEV:配股上一年的负债比率。MBT:配股上一年的市净率。AGE是公司到IPO当年已经存续的年限。另外,在本模型中还控制了年度的影响,估计系数未在表中列出。括号中为t值,***,**,*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

表8是回归结果。从表8可以看出,投向是否发生明显变更(CHANGE)和资金是否闲置(SLACK)变量符号与假设4一致,即变更投资项目或将资金闲置不用的样本在再融资时的折价幅度更大。IPO募集资金是否主要投入主业(COREB)对折价影响不显著。

另外,从表8可知,配售比例(ISRT)越大,配股折价则越大,统计检验显著,符合我们的预期。配股募集资金规模(LnPRO)越大,配股折价显著越低。市净率(MBT)越大,配股折价越大。

综合上述分析,实证结果支持假设4B和4C,但并未支持假设4A。

六、研究结论及经济意义

本文分别按照IPO募集资金是否投资于主营业务、是否投向招股说明书的承诺项目和资金是否闲置进行分类来分析资金运用方式对资金使用效率和后续再融资成本的影响。我们用公司IPO当年和之后3年的会计业绩来衡量资金的使用效率,用配股公告的市场反应、配股的发行费用率和折价幅度来衡量再融资成本。实证研究结果发现,(1)IPO募集资金的运用情况对IPO后的长期业绩(反映了资金的使用效率)有显著影响:IPO募集资金投入主业的公司业绩显著好于未投入主业的公司;IPO募集资金投向未发生明显变更的公司业绩显著好于发生明显变更的公司;IPO募集资金未闲置公司的业绩显著好于资金闲置的公司。(2)IPO募集资金的使用效率对配股的发行成本产生显著影响。从市场对公司配股的反应看,分组检验结果表明市场对资金使用效率高的样本的再融资行为评价高于使用效率低的样本。多变量回归检验表明,对IPO资金投向发生明显变更或闲置的样本如果进行再融资,市场能做出显著负面反应。从配股的发行费用率看,IPO资金投入主业样本的配股发行费用率显著低于未投入主业的样本;IPO资金未发生明显变更的样本的配股发行费用率显著低于发生明显变更的样本;但IPO募集资金是否闲置对配股发行费用率的影响不明显。从配股价格的折价看,IPO资金未投入主业的样本、资金闲置的样本和资金投向发生明显变更的样本在再融资时,配股折价分别高于投入主业的样本、未闲置的样本和投向发生明显变更的样本。

综上所述,募集资金用于主营业务的发展、按照计划投向承诺项目、资金被充分运用所产生的效率要分别高于资金用于非主营业务、改变资金投向和资金闲置的情况。而且,资金使用效率对后续再融资成本产生影响,表现在配股时的发行费率、配股折价幅度以及市场反应等方面。其中,IPO资金投向是否变更对再融资成本的影响最大,在所有的检验中都与预期方向一致且显著。

本文的结果给我们如下启示:一是承销商会关注上市公司的“历史”,如果公司前次募集资金使用效率较低,则会增加发行新股的难度,因此承销商在确定发行费用时,会要求较高的发行费率。二是投资者也会根据公司过去的投资表现做出判断,对于资金使用效率差的公司会做出负面反应。这些都会增加再融资成本。三是资金投向非主营业务或者说公司的多元化经营未必是明智选择。这可能与我国上市公司规模和管理能力等因素有关。尽管大多数公司在改变募集资金投向时,都声称是由于经济条件发生了变化,但从其资金使用效率看,其真正的原因恐怕是上市公司在募集资金时本来并没有好的投资项目,可行性研究报告中的项目只是为了达到圈钱目的而拼凑起来的。募集资金闲置的情况进一步证实这一猜想,即公司的筹资行为具有相当的盲目性。因此,本文的研究结果具有重要的经济意义。对于证券监管机构,在对公司的配股申请进行审核的过程中,应该关注其前次募集资金的运用情况,因为证券监管的目标就是要保证资源配置到有效率的企业。对投资银行,本文的结果也为其提供了考察包销服务风险的有价值的线索。对上市公司而言,也有诸多启示:如实行多元化战略应该慎重、不应随意改变募集资金投向以及要考虑资金闲置成本等。资金运用的效率对上市公司的后续再融资应该有“前车之鉴”的作用。

(《管理世界》2006年第10期,略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

提示

各位用户:

因技术维护升级,投约稿系统暂停访问,预计8月15日左右恢复正常使用。在此期间如有投稿需求,请您直接投至编辑部邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号