当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2007年卷 > 中国会计年鉴2007年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2007年卷 > 中国会计年鉴2007年卷文章 > 正文时间:2020-08-14 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

李善民 朱滔

一、引言

20世纪80年代以来,在发达国家企业归核化发展背景下,我国企业却维系了多元化发展的格局,我国企业多元化发展是否能够为股东创造财富是近年来学术界和实务界所共同关注的问题。企业多元化经营是一种向相关或不相关产业扩张,以实现自身快速成长的经营战略。多元化之所以产生是由于外部资本市场或内部契约的非完全性。在外部资本市场非完全的条件下,企业可以通过组建内部资本市场来替代无效率的外部资本市场,提高公司价值。内部契约的非完全性,则导致管理者的代理行为,企业多元化扩张以损害股东利益为代价。常被用于解释公司的多元化行为的两种观点也正好对应于上述两种非完全性。

第一种观点认为企业寻求多元化发展是为了建立有效的内部资本市场,为股东创造财富。Williamson(1975)认为多元化公司可以克服外部资本市场的非完全性,当公司与潜在投资者之间的非对称信息非常严重时,多元化企业成为了一种有效降低交易费用的经济组织形式。比如多元化公司可以通过内部配置资源,解决投资不足问题,因为向外部投资者传达关于有价值投资项目的信息时,可能面临高昂的交易费用,相较而言多元化公司内部的融资具有更低的成本,...

李善民 朱滔

一、引言

20世纪80年代以来,在发达国家企业归核化发展背景下,我国企业却维系了多元化发展的格局,我国企业多元化发展是否能够为股东创造财富是近年来学术界和实务界所共同关注的问题。企业多元化经营是一种向相关或不相关产业扩张,以实现自身快速成长的经营战略。多元化之所以产生是由于外部资本市场或内部契约的非完全性。在外部资本市场非完全的条件下,企业可以通过组建内部资本市场来替代无效率的外部资本市场,提高公司价值。内部契约的非完全性,则导致管理者的代理行为,企业多元化扩张以损害股东利益为代价。常被用于解释公司的多元化行为的两种观点也正好对应于上述两种非完全性。

第一种观点认为企业寻求多元化发展是为了建立有效的内部资本市场,为股东创造财富。Williamson(1975)认为多元化公司可以克服外部资本市场的非完全性,当公司与潜在投资者之间的非对称信息非常严重时,多元化企业成为了一种有效降低交易费用的经济组织形式。比如多元化公司可以通过内部配置资源,解决投资不足问题,因为向外部投资者传达关于有价值投资项目的信息时,可能面临高昂的交易费用,相较而言多元化公司内部的融资具有更低的成本,另一种情况是投资项目具有隐秘信息,如果传达给市场上的投资者,那么公司可能会因此失去先动者优势。Stein(1997)认为CEO能够积极挑选赢者,将资源从绩效差的经营单元转移到绩效好的单元,从而有效解决低效益部门投资过度和高效益部门投资不足的问题。此外,相对于外部投资者而言,多元化公司的CEO也更容易对各部门经理进行监督和评价,从而制定合理的薪酬计划。Lewellen(1971)指出多元化公司可以降低盈利波动,从而产生协同效应使得公司能够维持更高的负债率,负债的税盾作用将增加公司价值。

第二种观点认为企业寻求多元化发展是管理者与股东利益冲突而导致的代理行为,有损企业价值。管理主义理论认为:公司管理者寻求多元化发展是为了追求自身的私有利益,因为更大规模的公司将给管理者带来更高的薪酬和声誉资本,同时控制大规模的公司也增大了公司管理者手中的权利,维持职业的稳定,同时使得公司管理者绩效评价更为困难(Jensen and Meckling,1976;Jensen,1986;Jensen and Murphy,1990)。Amihud和Lev(1981)认为公司的多元化经营可以降低管理者的人力资本风险,管理者的人力资本风险不能像股东那样通过投资组合来分散,因此,管理者具有进入相关领域,降低公司经营风险,从而达到分散人力资本风险的目的。Donaldson等(1984)指出公司具有追求规模增长的动机,因为组织规模增长为低层管理者提供了具有吸引力的晋升机会,使得公司能够吸引那些想升职的年轻管理者。RoIl(1986)提出的自大假说认为管理者由于野心、自大或过分骄傲在并购时容易犯过于乐观的错误,错误的并购决策以损害股东利益为代价。Jensen(1986)提出的自由现金流量假说认为当公司具有相当多自由现金流量时,公司管理者倾向于过度投资,即使投资有损企业价值,因为将自由现金流量返还给股东降低了管理者控制的资源,减少了他们的私有利益。Scharfstein和Stein(2000)认为多元化企业内部各经营单元的经理有动机进行寻租活动,比如与CEO默契配合侵占或伤害外部投资者的利益,以此换取较高的薪酬或较优越的资源分配,从而破坏内部资本市场的有效运作。总之,代理理论的观点认为正是管理者私有利益的驱使,使得多元化组织形式尽管并不为股东创造价值但仍得以维持。

发达国家多元化相关的实证研究已经非常丰富,并得出了基本一致的结论:20世纪80年代以后的多元化发展有损企业价值。这些研究的内容也比较广泛,既有对多元化程度与企业价值经验关系的研究,也有对多元化并购公司短期、长期市场绩效的研究。Agrawal等(1992)考察了1955~1987年发生于NYSE&AMEX的765并购事件,研究发现并购发生后1~5年内,收购公司具有-1.53%~-10.26%的长期超常收益,他们还发现虽然多元化并购和同行业并购都具有负的长期超常收益,但是多元化并购的长期超常收益损失显著小于同行业并购公司的长期超常收益,他们认为这是因为同行业并购多处于绩效差的行业中。Gregory(1997)研究了1984~1992年发生于英国的452起并购事件,研究发现多元化并购在公告日后2年内平均累积超常收益显著为负,达到-11.33%,而同行业并购在相同时间内累积超常收益为-3.48%,两者差异显著。Lang和Stulz(1994)利用1978~1990年NYSE&AMEX的上市公司数据研究发展多元化公司相比所构造的单一业务组合公司具有更低的Tobin’s Q。Berger和Ofek(1995)采用1986~1991年间Compustat的数据,研究发现多元化公司存在10%~15%的折价。Comment和Jarrell(1994)以1998~1989年NYSE&AMEX的上市公司为样本,研究发现归核化的公司绩效好于经营范围没有变化或多元化的公司。Dennis等(1997)利用1984~1992间Compustat和Value Line的数据,发现CEO和董事会成员的持股比例同多元化程度成反比,表明CEO更注重通过多元化经营来谋求非货币的私有利益。Berger和Ofek(1999)使用短期事件研究法研究了1984~1993年的归核化公告事件,发现归核化公告带给了收购公司7.3%的累积超常收益,间接证实了多元化并购是无效率的。

国内多元化相关研究主要集中在多元化程度与公司绩效之间经验关系的分析与检验上。刘力(1997)利用1994~1995年21家纺织企业和29家电器企业的财务数据,以其他业务利润/主营业务利润等来衡量多元化程度,发现多元化经营与企业绩效(总资产收益率)之间不存在显著相关性。朱江(1999)利用1997年146家上市公司为样本,以经营单元数和收入Herfindahl指数来衡量多元程度,发现多元化经营与净资产收益率、每股盈余和营业毛利率等指标之间没有显著的相关关系,但与利润水平的波动程度成正比,这个结果表明多元化经营虽然没有伴生出较高的经营利润水平,却能够降低经营风险。金晓斌等(2002)根据Matsusaka的动态匹配—搜寻模型,探讨了多元化决策与公司特质和市场激励的相互关系,研究认为多元化经营本身是中性的,是竞争条件下公司价值最大化所要求的一种行为。苏冬蔚(2005)使用2001~2002年我国上市公司数据,研究发现我国多元化经营的上市公司存在显著的溢价现象,多元化公司具有更高的市值—账面价值比、Tobin’s Q和超额价值,作者进一步研究认为产生多元化溢价的原因是价值高的企业更倾向于采取多元化经营战略,并且我国上市公司的内部资本市场可能较为有效。

本文以1998~2002年发生于我国证券市场多元化并购事件为样本,从并购的角度来研究我国上市公司多元化发展的市场绩效,并对并购绩效的影响因素,以及影响因素之间的交互效应进行了实证分析,最后笔者结合实证结论对我国企业现阶段多元化发展做了一些讨论。

二、数据来源、样本选择与研究设计

(一)数据来源

并购事件样本来自国泰安信息技术有限公司开发的《中国上市公司兼并收购、资产重组数据库(CMAAR)2004》;公司财务指标数据来自《中国上市公司财务指标数据库(CCFRR)2003》和《中国上市公司财务年报数据库(CS-MAR-F)2004》;公司股权结构等数据来自《中国上市公司治理结构数据库(CCGR)2004》;股票收益率和市场收益率等数据来自《中国股票市场交易数据库(CSMAR—T)2004》。值得一提的是,数据库中提供的收益率数据,已经对分红、配股等做了相应调整,减弱了这些与并购无关事件对公司股票收益率的影响。

(二)并购事件界定与样本选取

本文界定的并购是指公司通过股权收购或资产收购获取目标方的财产权、控制权或直接吸收合并,实现公司快速发展的扩张行为。使用现金或股权作为支付方式获得其他公司股权或资产的公司是收购公司,出让股权或资产的公司是目标公司。行业分类细分到大类,即单字母加两位数编码,共分74个行业。如果收购公司和目标公司所属行业大类不同则被界定为多元化并购。具体而言,笔者选取了CMAAR提供的1998年1月~2002年12月间公告的所有上市公司并购事件为原始样本,并根据研究需要按以下标准对样本事件进行了筛选:(1)并购公告时间完整;(2)收购公司和目标公司公告了行业代码,并且属于多元化并购;(3)收购公司(买方企业)是上市公司;(4)由于金融业的特殊性,将收购公司属于金融业的样本予以剔除。

最终得到251起并购事件为本文研究的有效样本事件。并购事件的年度分布情况整理列于表1中。这些并购事件中,上市公司收购非上市公司的样本事件有236起,占94%。现金支付收购的事件样本占全样本的94.4%,上市公司并购支付方式单一。同时表1还表明,我国企业跨地域(属不同管辖)寻求多元化发展并不普遍,这与我国的地域行政框架有关。

表1 并购样本事件的年度分布情况

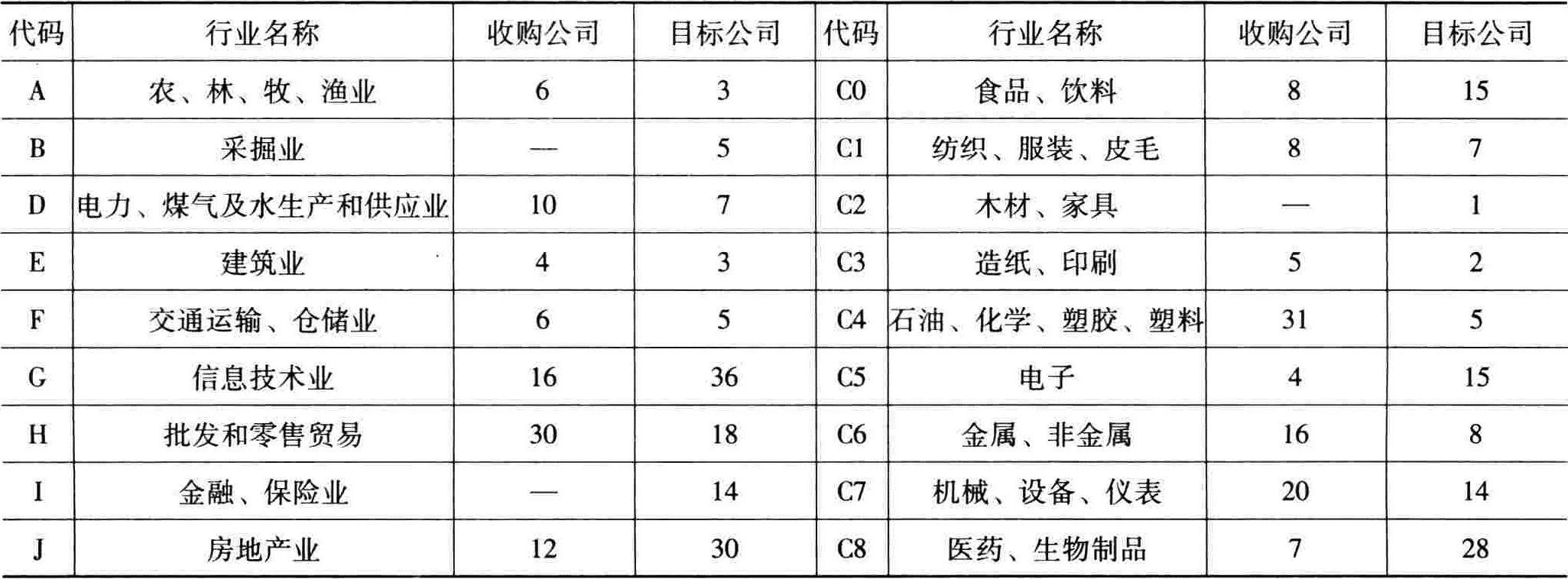

表1 并购样本事件的年度分布情况笔者进一步考察了收购公司和目标公司的行业分布情况,见表2。

表2 多元化并购公司的行业分布情况

表2 多元化并购公司的行业分布情况 续表

续表表2显示,上市公司的多元化并购扩张存在明显的行业特征。在信息技术业、金融业、房地产业、电子业和医药、生物制品业等行业中,目标公司明显多于收购公司数量,即进入这些行业的公司比从这些行业向其他行业扩展的公司数量多。相反,在电力煤气业、批零贸易业、石化业、(非)金属业和机械设备业等传统行业或高风险行业中,收购公司明显多于目标公司,说明较少公司进入这些行业,而这些行业中的公司倾向于向其他新兴、高技术行业扩张。可见,现阶段我国上市公司多元化扩张的路径具有较为明显的特征,即从传统的行业向新兴、高技术行业扩张。

(三)研究设计——长期绩效研究方法

本文采用国际学术界常用的长期持有超常收益(BHAR)来衡量公司的长期市场绩效。BHAR衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束,公司股票收益率超过市场组合或对应组合收益率的大小。BHAR规避了考察期内公司股票价格波动的影响,较好地评价了收购公司的长期市场绩效。计算BHAR时,本文借鉴Gregory(1997)的方法,对公司的规模效应和权益账面—市值比效应进行了控制,计算了收购公司从并购公告当月开始到并购后36个月的BHAR。记Rit为公司i在t月的收益率,BHAR的计算公式如下:

1.并购后[0,T]月内收购公司i的BHAR

其中T=0~36,t=0表示并购当月,t=1表示并购后一个月,依此类推。Rpt表示对应组合的月收益率。上式表示从并购后当月到并购后T个月,连续持有公司股票获得的超常收益。

2.对应组合的构造及其月收益率计算——控制规模效应和权益账面—市值比效应

笔者采用交叉分组的方法来控制公司的规模效应和账面—市值比效应。首先,根据公司在t年的规模,从小到大排序,均分成5组,规模是t年6月公司的流通市值。其次,再根据公司在t-1年12月份公布的数据,计算公司的权益账面—市值比(每股权益/年末收盘价),同样从小到大排序,均分成5组。因此,每一年中,所有上市公司被均分成25组。然后,在每一年中,对25组公司分别计算每组的等权月收益率,该收益率就是该组合的等权月平均收益率Rpt。公司在t年中所在组就是公司的对应组合,该组合的Rpt就是公司对应组合的月收益率。

表3 收购公司并购后的持有超常收益(BHAR)

注:***表示显著性水平(双尾)P<1%。正值比率是BHAR>0的公司占全样本公司的比率。

表3 收购公司并购后的持有超常收益(BHAR)

注:***表示显著性水平(双尾)P<1%。正值比率是BHAR>0的公司占全样本公司的比率。

三、实证结果及分析

(一)并购前收购公司的市场绩效和规模

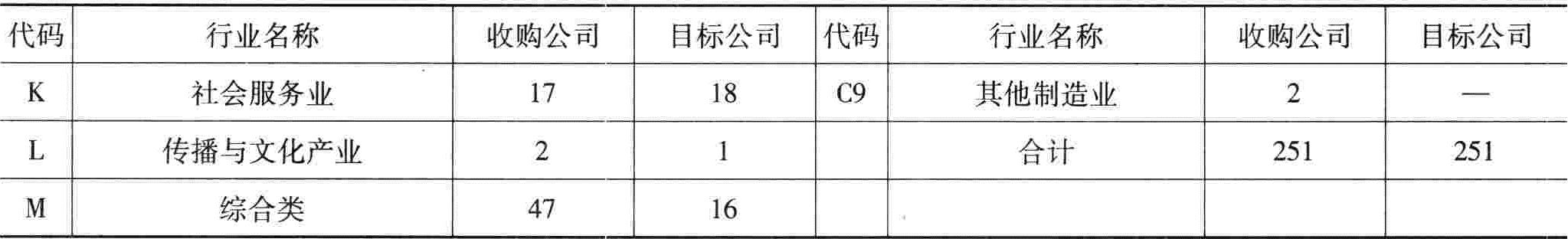

首先,笔者考察了多元化并购的收购公司在并购前的绩效和公司规模(图1和图2)。作为公司规模代理变量的年度调整的总资产计算方法是:在每一年度中用公司的规模减去当年全部上市公司规模的均值(计量单位:亿元)。

从图1可以看出,并购前1~36个月内收购公司的市场绩效BHAR的中位数始终在0附近波动,即整体而言寻求多元化发展的上市公司绩效并不差,而且均值较大,说明并购前部分公司的市场绩效还比较好。图2则表明,寻求多元化发展的上市公司,在并购前公司的规模是较小的(均值和中位数均小于0),小于上市公司平均的规模。这些公司寻求多元化发展表现出了寻求快速成长和规避行业风险的动机。

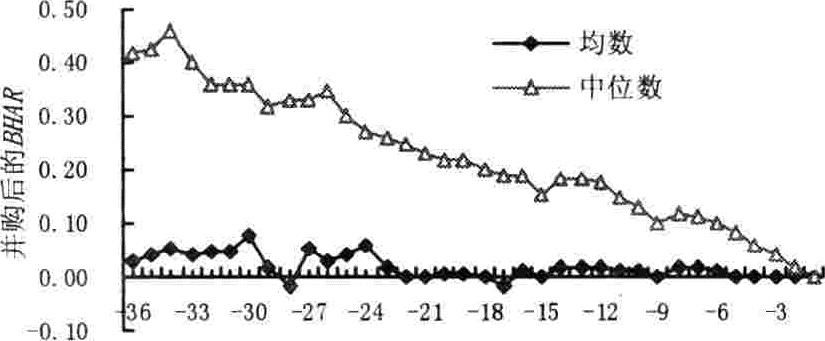

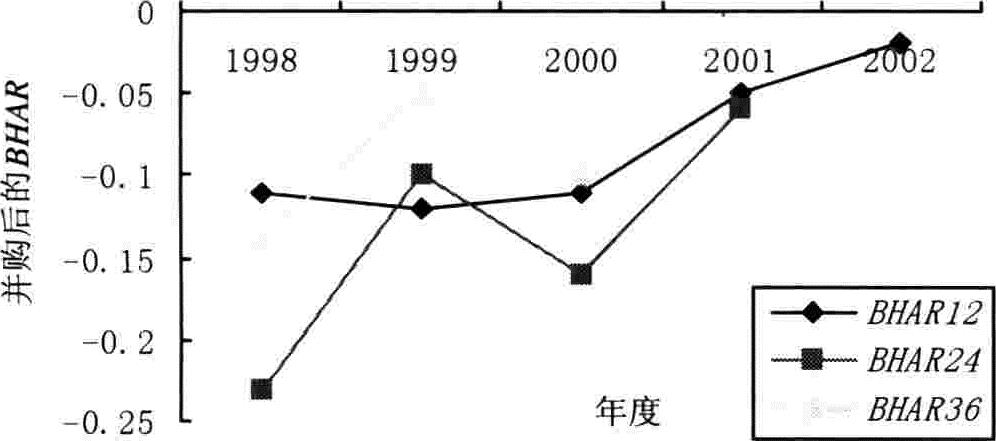

(二)并购后收购公司的市场绩效

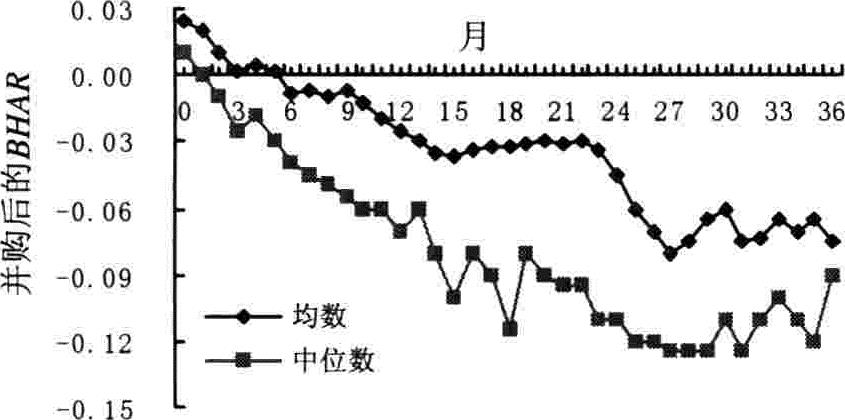

图3和表3表明,整体而言收购公司股东在并购后3年内财富水平下降了6.4%(均值)。由于BHAR的中位数和均值具有一定差异,说明收购公司BHAR不服从正态分布,此时中位数实际上更可靠,3年时间内收购公司BHAR中位数达到-9.6%,即50%的上市公司在3年的时间内累计收益比市场收益率低9.6%以上。不仅如此,考虑到2001年以来我国股市整体的大幅缩水,股东实际的收益率损失远不止9.6%。中位数检验结论表明,除6个月内的BHAR外,其他时段内的BHAR,均在1%的显著性水平下拒绝为0。正值比率也较低,维持在35%左右。因此,长期来看,上市公司通过多元化并购寻求多元化发展并没能为股东创造价值。从收购公司长期绩效年度间的变化来看,图4反映出我国上市公司并购的长期绩效呈现一定的上升趋势,并购质量在逐年提高。

图1 收购公司并购前的BHAR

图1 收购公司并购前的BHAR 图2 并购前后收购公司总资产变化情况

图2 并购前后收购公司总资产变化情况 图3 收购公司并购后的BHAR

图3 收购公司并购后的BHAR 图4 分年度统计的并购绩效(中位数)

图4 分年度统计的并购绩效(中位数)(三)多元化并购公司绩效的影响因素分析

笔者不打算在内部资本市场效率方面做实证分析,有两方面的原因:一是直接检验内部资本市场是否有效,需要多元化公司各部门的投资数据,而这些数据尚不能获得;二是实证结论已经表明多元化并购有损股东财富。因此,笔者集中考察了影响多元化并购绩效的3种因素:政府关联、公司管理能力(投资机会)和公司内部资源。但不同于通常的研究,本文中笔者还考察了这些影响因素之间的交互效应。

1.理论分析与变量设定

虽然从理论上讲,政府只是经济规则的制定和监督者,不直接参与市场运行,但在我国特定的制度背景下,上市公司数量与规模曾一度成为各地方经济发展程度的一个特征指标,也就不难理解地方(政府)在并购中起到的重要作用。政府关联(Government-Linked)程度高的企业更容易从地方(政府)获得支持,这种支持不仅体现在资金的筹集,而且体现在税收的返还等诸多方面,因此,政府关联程度高的公司,并购绩效可能较好。进一步,考虑公司管理能力与政府关联的交互作用,如果公司业管理能力强,政府关联程度上同时也较高,那么多元化并购决策得到地方(政府)的支持的可能也就越大,这种情况下,公司的管理者更可能产生自大或过于乐观的情绪,而采取多元化并购战略,由此产生的多元化并购最终可能导致公司绩效下降。相反,如果政府关联程度低,获得政府支持的可能就小,并购难度也因此加大,公司管理者会更为谨慎,因此并购绩效可能反而会较好。也就是说,政府关联度高和公司管理能力差,或者政府关联度低和公司管理能力好的组合方式,并购绩效会更好。综上,本文假设政府关联程度与并购绩效正相关,政府关联与公司管理能力在对并购绩效影响方面之间存在替代关系。

笔者使用公司的国有股比例(SOE)和法人股比例(LPOE)之和来度量并购公司与政府的关联程度。这是因为法人股在很大程度上仍代表着政府通过间接方式对上市公司的控制,据刘芍佳等(2003)对我国1105家上市公司的研究成果,超过84%的法人大股东事实上都最终控制在国家手中。Sun,Tong和Tong(2002)在研究我国上市公司股权类型对公司绩效的研究中也有类似的处理。除此之外,笔者也考察了收购公司第一大股东持股比例(FST)对公司并购绩效的影响。

公司的管理能力是影响公司多元化并购绩效的又一重要因素。根据Roll(1986)自大假说的观点:好的管理者更容易受到野心、自大和过分骄傲的影响,从而作出错误的并购决策。我国上市公司管理层持股比例普遍都非常低,管理者利益与公司利益一致性弱,因此受自大的影响可能也较为严重。本文假定公司管理能力与并购绩效负相关。此外,根据Lang等(1991)的观点,管理能力好(高Q)的公司更可能具有好的投资机会,这些公司能够更好的使用公司内部的资源,由它们策动的(多元化)并购计划可能是一个净现值为正的项目,因此,管理能力好和公司内部资源丰富相结合时,并购决策可能会有利于股东,反之低Q和公司丰富资源的组合方式则可能产生代理问题,会策动无效率的并购。综上,本文假设公司管理能力(Q)与并购绩效负相关,管理能力与公司资源之间存在互补关系。

笔者使用并购前1年公司的Tobin’s Q来衡量公司的管理能力,计算公式为:Q=(流通股市值+非流通股市值+负债-短期资产)/总资产账面价值,其中非流通股市值=非流通股股数×每股净资产。此外,还用并购前1年公司的每股盈余(EPS)来衡量公司业绩。

公司的并购决策必然受制于公司可利用的资源。根据Jensen(1986)的观点,自由现金流量丰富的公司,或者说公司可支配资源丰富的公司策动的并购可能是一种代理行为表现,因此,公司资源与并购绩效间可能存在负相关关系。此外,由于政府关联与管理能力之间存在替代关系,因此公司资源与政府关联之间可能存在互补关系。综上,本文假设公司资源与并购绩效负相关,公司资源与政府关联存在互补关系。

笔者使用并购前一年的每股经营活动现金净流量(CF-PS)和每股未分配利润(UDPPS)来衡量公司的可支配资源。

回归分析中引入的控制变量包括:公司规模(LnTA),并购前一年公司总资产的自然对数;公司年龄(LnAGE),到并购当年公司的年龄(单位:年)的自然对数;长期财务杠杆(LTFL),并购前1年的公司的长期负债/总资产。

此外,考虑到并购事件分布在多个年度内,属于独立混合横截面(independently pooled cross section)数据,具有跨时期的特点,在回归分析中引入了年度虚拟变量(YEAR DUM)来消除时间的影响,此外还考虑到不同年度发生并购的公司的BHAR变异可能存在差异,即存在异方差问题,笔者采用GLS方法来估计长期绩效的影响因素。

2.收购公司长期绩效影响因素的回归分析

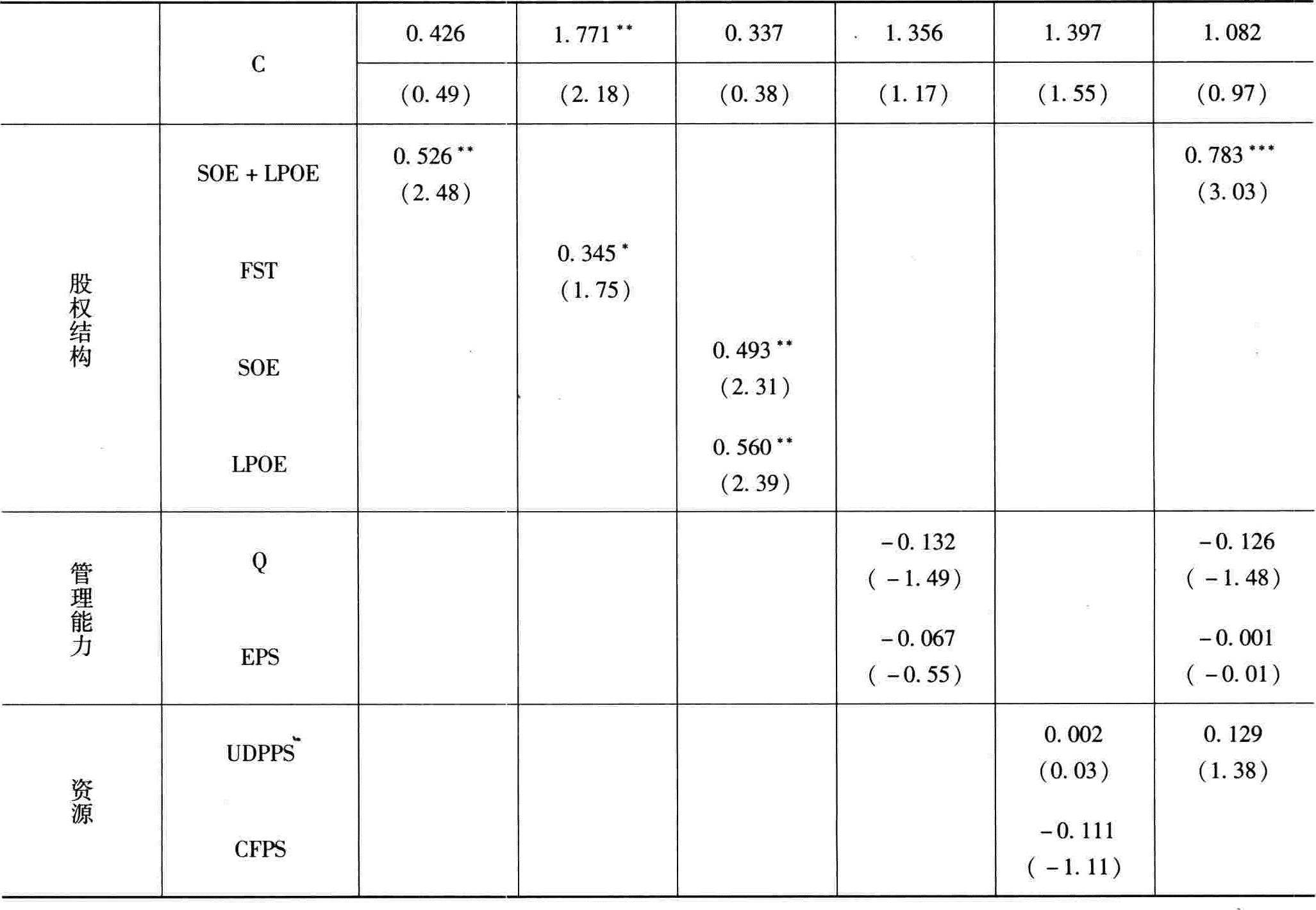

回归分析的因变量是收购公司的市场绩效——BHAR。回归样本按BHAR的均值±3倍标准差为标准对异常值进行了剔除。表4是收购公司长期绩效影响因素的回归结果。

从表4可以看出,所有的股权结构变量对收购公司的市场绩效都有显著影响,由于股权结构变量在并购前与公司的Q存在一定的负相关关系,因此笔者认为这些为正的回归系数更多地反映了政府关联的信息,而非大股东治理效应的信息。公司的管理能力(Q和EPS)的回归系数全为负(但不显著),表明管理能力好的公司策动的并购,并购后绩效更差,为自大假说提供了弱的证据。公司可利用的资源(CF-PS和UDPPS)对公司的长期绩效无显著影响,表明内部资源丰富的公司,并未因代理问题而出现更差的绩效。接下来笔者将考察这些影响因素之间的交互作用。

表4 收购公司长期绩效(BHAR36)影响因素的回归结果

表4 收购公司长期绩效(BHAR36)影响因素的回归结果 续表

注:BHAR36是收购公司并购后36个月的长期持有超常收益;括号中是T值;***和***分别表示显著性水平(双尾)P<10%,5%和1%;回归分析采用了Newey-West抗异方差修正。

续表

注:BHAR36是收购公司并购后36个月的长期持有超常收益;括号中是T值;***和***分别表示显著性水平(双尾)P<10%,5%和1%;回归分析采用了Newey-West抗异方差修正。

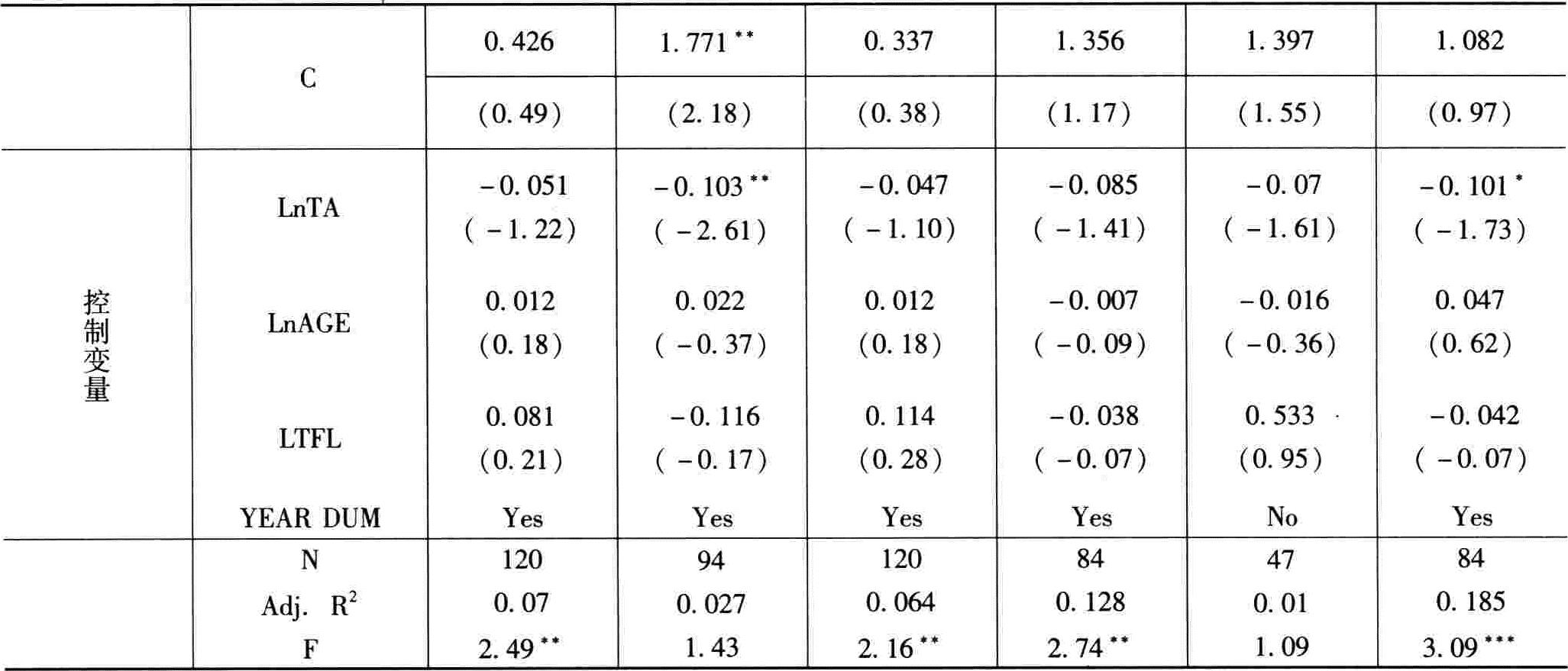

3.收购公司长期绩效影响因素的交互效应分析

本部分中,笔者将Q,SOE+LPOE和UDPPS等变量均处理成虚拟变量,具体方法以Q为例。如果公司的Q大于全部样本公司Q的中位数,则Q取1,否则取0。UDPPS类似。SOE+LPOE则是按50%为标准设定取值,大于50%的取1,否则取0。这样的处理并不会对连续变量条件下的回归结果产生本质影响,但虚拟变量处理后的回归系数却便于解释。同样,回归样本按BHAR的均值±3倍标准差为标准剔除了异常值。回归结果见表5。

表5 收购公司长期绩效(BHAR36)影响因素的交互效应回归结果

表5 收购公司长期绩效(BHAR36)影响因素的交互效应回归结果 续表

注:BHAR36是收购公司并购后36个月的长期持有超常收益;括号中是T值;***和***分别表示显著性水平(双尾)P<10%,5%和1%;回归分析采用了Newey-West抗异方差修正;由于CFPS数据缺失较多,回归分析中选取了UDPPS来度量公司的资源;Q,SOE+LPOE和UDPPS均设定为虚拟变量。

续表

注:BHAR36是收购公司并购后36个月的长期持有超常收益;括号中是T值;***和***分别表示显著性水平(双尾)P<10%,5%和1%;回归分析采用了Newey-West抗异方差修正;由于CFPS数据缺失较多,回归分析中选取了UDPPS来度量公司的资源;Q,SOE+LPOE和UDPPS均设定为虚拟变量。

模型1是公司的Q和SOE+LPOE对并购后公司的长期绩效(BHAR)影响的回归模型;模型2是公司的Q、SOE+LPOE,以及Q和SOE+LPOE的交互效应对并购后公司的长期绩效(BHAR)影响的回归模型。模型3~模型6类似。模型7和模型8分别是不含和含交互效应项的管理能力、政府关联和公司资源对公司长期绩效影响的回归模型。

从模型1可以看到,在不考虑政府关联和管理能力交互影响的情况下,政府关联对公司提高并购后的绩效作用显著(t=2.96),而管理能力与并购绩效负相关。考察两者的交互影响后,模型2表明,政府关联对于管理能力差的公司而言作用更为显著(回归系数从模型I的0.236提高到模型II的0.430),而对于管理能力好的公司而言,政府关联度高反而削弱了这种作用(交互项显著为负,t=-1.98)。政府关联程度低,绩效较好的公司,并购绩效也较好(Q的回归系数为正值:0.258)。因此,在考察交互影响后,实证结论表明:公司管理能力与政府关联之间存在显著的替代关系,政府关联在管理能力差的公司中作用更为显著。

考察模型3和模型4的回归结果,两个模型都显示公司资源本身对并购绩效具有负面影响,为自由现金流量假说提供了弱的证据。公司并购前的Q对公司的长期市场绩效具有显著的负面影响,尤其是在公司内部资源贫乏时更是如此。考虑交互影响后,模型4表明,公司管理能力和公司资源之间存在显著的互补关系(交互项显著为正,t=2.24)。高Q与低资源(回归系数从模型3的-0.090降低到模型4的-0.259),或者低Q与高资源(回归系数从模型3的-0.001降低到模型4的-0.148)的组合方式,并购后绩效都更差。

考察模型5和模型6的回归结果,政府关联度低而资源丰富的公司可能由于代理问题而导致更差的并购绩效。政府关联与公司资源之间存在一定的互补关系(交互向为正)。也就是说虽然内部资源丰富公司的并购绩效较差,但如果能够获得政府的支持,会削弱这种负面的影响。

模型7和模型8的回归结果表明,政府关联与管理能力之间存在一定的替代关系,管理能力和公司资源之间存互补关系,而政府关联与公司资源之间存在互补关系。

控制变量的回归系数表明,规模小的公司在并购后市场绩效更好,这与有效内部资本市场并不一致,因为,如果内部资本市场是有效的,有理由相信大型的企业集团能够更好地利用有效的内部资本市场为股东创造价值,但回归结果表明事实并非如此。

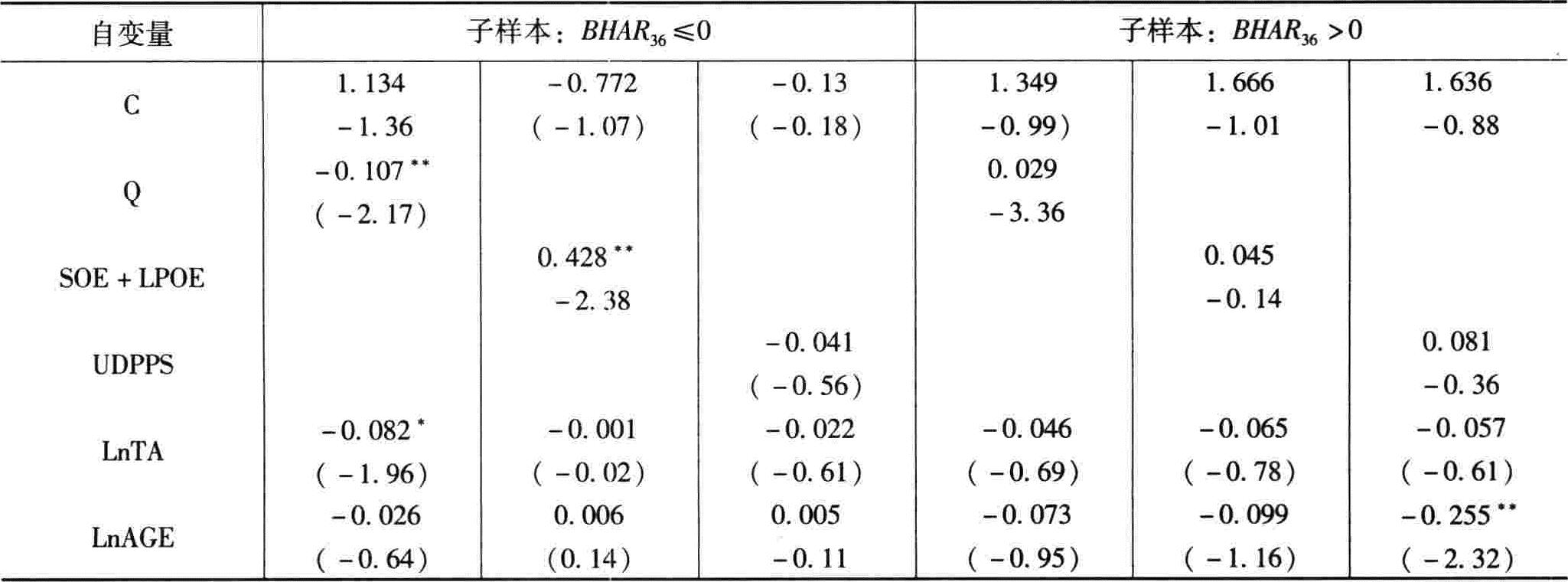

4.在不同绩效公司中,SOE和LPOE,Q和UDPPS的不同作用分析

从以上分析知道,SOE&LPOE,Q和UDPPS在不同并购绩效公司所起到的作用可能是不同的,整体样本的回归可能会夸大(缩小)政府关联等因素对某一些公司绩效的影响。为此,笔者采用分段回归来考察这些影响因素在不同并购绩效公司中的作用。回归结果见表6。

表6 BHAR36分段回归结果

表6 BHAR36分段回归结果 续表

注:BHAR36是收购公司并购后36个月的长期持有超常收益;括号中是T值;***和***分别表示显著性水平(双尾)P<10%,5%和1%;回归分析采用了Newey-West抗异方差修正。

续表

注:BHAR36是收购公司并购后36个月的长期持有超常收益;括号中是T值;***和***分别表示显著性水平(双尾)P<10%,5%和1%;回归分析采用了Newey-West抗异方差修正。

表6表明,政府关联在并购绩效差的公司中作用显著(t=2.38),而在并购绩效好的公司中作用甚微(t=0.14)。如果认为这些并购绩效差(BHAR36<0)的并购行为是无效率的,而政府关联对并购公司绩效的影响主要集中在并购绩效差的公司身上,说明政府更多地支持了无效率的并购。此外,公司管理能力在并购绩效差的公司中作用也更为显著,说明并购公司绩效的下降部分是由于公司管理者的自大引起的。

四、结论与讨论

从前文的分析可以得到如下一些结论:(1)我国上市公司多元化并购具有明显的行业特征;(2)多元化并购(发展)并不如想象的那么具有吸引力,多元化并购公司股东在并购后1~3年内财富损失达到6.5%~9.6%;(3)政府关联对并购绩效影响显著,这种作用在管理能力差和并购绩效恶化的公司中作用更为显著。换句话说,政府可能更多地支持了无效率的并购;(4)政府关联与公司管理能力之间存在显著的替代关系,从实证结论来看,政府应当避免直接参与并购,更多地任务在于建立健全并购环境;(5)政府关联与公司资源之间存在互补关系;(6)政府关联与公司资源之间存在显著的互补关系,说明企业多元化发展在能力和资源的结合下具有较好的绩效,相反,并不具有优势的企业,规避原行业竞争,寻求在其他行业的发展绩效并不理想。

近年来学者们开始注意到多元化发展的利弊取决于公司所处的外部资本市场条件,从而也为不同年代、不同市场条件下公司多元化发展的溢价或折价提供了全面的解释。如Klein(2001)研究了1966~1974年联合大公司作为收购公司的价值,研究发现在其研究时期中,多元化溢价是由于有效的内部资本市场而获得的,但一旦内部资本市场相对于外部资本市场的相对优势消失了,多元化成本将超过多元化的收益,这时企业将因多元化而产生折价。那么新兴市场国家外部资本市场等尚存在诸多缺陷,可能会通过创建有效的内部资本市场为股东创造财富。Khanna和Palepu(2000)研究了印度多元化公司的财务绩效,发现会计绩效和证券市场反应都随多元化程度提高而降低,但当多元化程度很高的时候却正好相反,因此,似乎在不发达经济中,公司由于有效的内部资本市场的存在而获益。但问题并不如此简单,Lins等(2002)在对1995年1000多家新兴市场国家(地区)(中国香港、印度、印尼、马来西亚、新加坡、韩国和中国台湾)多元化公司的研究中发现多元化折价达到7%左右,他们的研究表明,即使在资本市场不发达的国家(地区),多元化公司的内部资本市场同样是无效的。Sangwoo Lee等(2005)研究了韩国Chaebol集团内部资本市场效率问题,实证结论表明在1997年亚洲金融危机前,绩效差、投资机会少的公司却有更多的投资,这些公司内部资本市场是无效的。可见并非外部资本市场不完善,多元化发展就一定有利,多元化发展的利弊还是要取决于公司内、外市场效率的权衡与比较。

笔者认为,企业多元化发展应当是企业发展到相当规模,积累了丰富的内生性资源、品牌、技术等优势后,才能寻求的快速扩张的战略行为。尽管现阶段我国资本市场等存在诸多不健全的地方,也并不代表我国企业就可以创建有效的内部市场来替代外部资本市场。现阶段我国经济高速增长伴随着不确定性的外部市场条件势必形成许多高利润的新行业,而我国上市公司多处于传统行业,面临行业竞争过度和产业升级的压力,这些因素都是上市公司多元化发展的外在激励,与此同时,上市公司通常又面临便利的(再)融资渠道,形成公司寻求多元化发展的内在激励,在外在和内在激励共同作用下,导致我国上市公司可能过早地寻求多元化发展(企业规模普遍小,核心能力积累不足),长期来看却有损股东利益(李善民、朱滔,2005)。当然,我国企业现阶段寻求多元化发展是否已经具有了充分的外在和内在条件,需要来自更多的理论分析和实证研究的证据。

(《管理世界》2006年第3期,略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

提示

各位用户:

因技术维护升级,投约稿系统暂停访问,预计8月15日左右恢复正常使用。在此期间如有投稿需求,请您直接投至编辑部邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号