当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2005年卷 > 中国会计年鉴2005年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2005年卷 > 中国会计年鉴2005年卷文章 > 正文时间:2023-04-19 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

问题的提出

早在1998年,美国证券交易管理委员会(SEC)前主席Arthur Levitt在其著名的“数字游戏”演讲中,就尖锐地指出收入确认是美国上市公司进行盈余管理的五大会计把戏之一(Arthur Levitt,1998)。1999年,COSO发布的题为《舞弊性财务报告:1987至1997年美国上市公司分析》的研究报告表明,在其选择的204家涉及财务舞弊的样本公司中,50%的上市公司采用了不当的收入确认手法(COSO,1999)。美国审计总署(GAO)应国会的要求,对1997至2002年上半年美国上市公司因会计造假导致报表重编进行了一项专题研究,并于2002年10月发表了题为《财务报表重编:趋势、市场影响、监管回应和面临挑战》的研究报告。报告指出,收入确认已然成为美国上市公司最热衷于采用的操纵手法(GAO,2002)。作者最近分析了美国十大财务舞弊案,发现与收入操纵相关的高达八家(黄世忠,2003)。我国上市公司近年来曝光的财务丑闻中,利用收入确认操纵利润的案例也屡见不鲜,银广夏、黎明股份、东方电子等就是典型的例证。所有这些均表明,收入确认是上市公司最经常采用的操纵伎俩,也是注册会计师发生审计失败最常见的技术原因。

收入确认尽管是个并不陌生的话题,但却长期困...

问题的提出

早在1998年,美国证券交易管理委员会(SEC)前主席Arthur Levitt在其著名的“数字游戏”演讲中,就尖锐地指出收入确认是美国上市公司进行盈余管理的五大会计把戏之一(Arthur Levitt,1998)。1999年,COSO发布的题为《舞弊性财务报告:1987至1997年美国上市公司分析》的研究报告表明,在其选择的204家涉及财务舞弊的样本公司中,50%的上市公司采用了不当的收入确认手法(COSO,1999)。美国审计总署(GAO)应国会的要求,对1997至2002年上半年美国上市公司因会计造假导致报表重编进行了一项专题研究,并于2002年10月发表了题为《财务报表重编:趋势、市场影响、监管回应和面临挑战》的研究报告。报告指出,收入确认已然成为美国上市公司最热衷于采用的操纵手法(GAO,2002)。作者最近分析了美国十大财务舞弊案,发现与收入操纵相关的高达八家(黄世忠,2003)。我国上市公司近年来曝光的财务丑闻中,利用收入确认操纵利润的案例也屡见不鲜,银广夏、黎明股份、东方电子等就是典型的例证。所有这些均表明,收入确认是上市公司最经常采用的操纵伎俩,也是注册会计师发生审计失败最常见的技术原因。

收入确认尽管是个并不陌生的话题,但却长期困扰着会计准则制定机构。继FASB和ASB提出重新审视收入准则后,IASB也拟定了修订收入确认准则的计划。SEC最近公布的以目标为导向制定会计准则的研究报告,更是主张对收入确认的方法论进行变革,呼吁以资产负债观取代收入费用观。可见,收入确认既是一个十分棘手的实务问题,也是一个颇具争议的理论问题。既然收入确认在实务中被滥用程度触目惊心,在理论上也存在被曲解的可能,那么,系统地分析上市公司在收入确认方面制造的陷阱,剖析现行收入确认准则概念基础的缺陷,进而审视独立审计的现行制度安排和审计程序,就显得尤其必要。

收入操纵陷阱剖析

收入确认的关键是解决收入的入账时点问题。美国的公认会计准则要求收入在已赚得(Earned)且已实现(Real-ized)或可实现(Realizable)时方可予以确认。所谓收入已赚得是指企业已完成确认收入所应尽的大部分责任,而收入已实现或可实现则是指出售货物或提供服务的企业已取得现金或现金获取权。不过,国际会计准则却以风险和报酬是否转移作为收入应否确认的判断标准。可以看出,在收入确认方面,不论是美国的会计准则还是国际会计准则,都属于原则导向型的,即仅做出一些原则性的规定。这就要求企业在运用收入确认准则时充分发挥专业判断。然而,专业判断的广泛运用却给少数别有用心的企业进行盈余管理创造了机会。针对一些上市公司经常使用激进的收入确认方法进行数字游戏愈演愈烈的趋势,AICPA下属的会计准则执行委员会(ASEC)于1997年发布了97-2号立场声明(SOP97-2)《软件行业的收入确认》。虽然这是一份行业性质的会计规范,但SOP97-2对第五号财务会计概念公告(SFAC5)的规定进行全面的诠释和拓展,提出了收入确认的四项基本原则。两年后,SEC在借鉴了SOP97-2的基础上,发布了第101号职员会计文告(SAB101)《财务报表中的收入确认》,对美国现行的收入确认规则进行了总结和分类。许多学者认为,SAB101从根本上改变了“收入的边界”,它沿用了SOP97-2提出的四项基本原则,并以一问一答的形式涉猎了SEC关注到的诸多收入确认规则的滥用和误用现象。

然而,尽管收入确认的会计规范日臻完善,上市公司对收入的操纵仍然屡禁不止,即使是备受各界好评的SAB101也是收效甚微。事实上,近年来曝光的财务丑闻显示,上市公司的收入操纵基本围绕着如何规避SAB101号所提出的四项标准,可见,监管与反监管始终是相伴而生的。为此,笔者通过对大量财务舞弊和报表粉饰案例的剖析,将上市公司五花八门的收入操纵手法归纳为九大陷阱。这些陷阱主要围绕着如何规避公认会计准则和监管部门对收入确认的规定,通过提前、推迟收入的确认时间,或巧立名目将一次性收益包装成主营业务收入,以达到粉饰其经营业绩的目的。

陷阱一:寅吃卯粮,透支未来收入

稳步增长的主营业务收入是上市公司良好经营业绩的表征,也是其股价攀升的有力依托。许多上市公司均深谙此理。因此,营造一条收入稳定增长的曲线成了许多财务主管的第一要务。寅吃卯粮,提前确认收入,就是他们完成这一要务的惯用伎俩。这一收入操纵手法固然可以在短期内使销售收入大幅提升,但其实质是透支未来会计期间的收入,很容易产生两个负效应:以牺牲销售毛利为代价,且置上市公司的持续发展于不顾。这一操纵伎俩主要有以下三种表现方式。

1.利用补充协议(Side Agreement),隐瞒风险和报酬尚未转移的事实

风险和报酬的转移是确认收入的前提条件。譬如,收入确认准则规定,附有退货条款的企业,如果无法根据以往经验确定退货比例,在退货期届满前,不得确认销售收入。为了规避收入确认准则在这一方面的规定,一些上市公司在与客户签订的正式销售合同中,只字不提退货条款等可能意味着风险和报酬尚未转移等事项,而是将重大事项这些写进补充协议,并向注册会计师隐瞒补充协议,以达到其提前确认收入的目的。

案例分析:Informix公司——硅谷的神话与真相

Informix从辉煌灿烂到声名狼藉,所运用的主要收入操纵伎俩就是隐瞒与其经销商签订的补充协议。其主要条款包括:(1)允许经销商将无法出售的软件退回;(2)承诺用自己的营销力量为经销商寻找最终用户;(3)承诺将自己获得的最终用户订单分配给经销商;(4)将赊销期限延长至24个月(软件收入确认的相关规则是不得超过12个月);(5)将自己为最终用户提供维护服务所获得的收入秘密转给经销商或最终用户,作为对它们向Informix购买软件的补偿;(6)向经销商或最终用户支付虚构的咨询费用,再由它们以专利权使用费的名义支付给Informix。上述条款表明,Informix在确认软件销售时,风险和报酬尚未发生实质性的转移。通过这种手法,Informix在1995和1996年分别虚增了8140万美元和21150万美元,虚增收入占这两个年度对外报告收入的比例高达13%和29%。

2.填塞分销渠道(Channel Stuffing),刺激经销商提前购货

填塞分销渠道是一种向未来期间预支收入的恶性促销手段。卖方通过向买方(通常是经销商)提供优厚的商业刺激,诱使买方提前购货,从而在短期内实现销售收入的大幅增长,以达到美化其财务业绩的目的。

案例分析:百时美施贵宝公司——“健康天使”也造假

百时美施贵宝(以下简称BMS)是美国一家家喻户晓的制药公司,有“健康天使”之美誉。在2000年《财富》杂志世界500强中,BMS公司荣居第78位,全球制药业排名第四。然而,这个“健康天使”却在2002年10月爆出舞弊丑闻:经过数月的自查,2003年3月BMS公布了重编后的财务报表,承认其在1999至2001年通过“填塞分销渠道”等手法,夸大其销售收入24.9亿美元,虚增净利润9.13亿美元。丑闻曝光后的短短几个月,BMS的股价下跌了59%。

在美国,制药公司的多数药品一般是通过经销商销售的,BMS的营销模式也不例外。低廉的经销利润往往迫使药品经销商囤积那些价格看涨的药品。一旦分销渠道有消息暗示某种药品的价格可能上涨,经销商们就会额外增加这种药品的库存。正因为如此,制药公司为粉饰其短期收益,可以通过种种方式(如暗示药品将涨价、给予额外的价格折扣、延长付款期限、允许退货等)鼓励经销商购买更多的药品。但是,制药公司通常也会留意经销商的库存水平,并在某些药品销售激增导致经销商库存过量的情况下,负有向经销商发出降低库存警告的义务。为了迎合华尔街对其经营业绩的预期,BMS通过散布药品涨价的消息,大肆刺激经销商购买其制造的药品,且在明知经销商的药品严重超储时,也没有按照制药行业约定俗成的惯例向其经销商发出警告,导致分销渠道严重堵塞。然而,作茧者终自缚。填塞分销渠道不仅打乱了BMS的产销计划,而且使BMS2002年的销售收入锐减,因为经销商购买的药品已大大超过患者的需求。

填塞分销渠道的丑闻曝光后,BMS曾一度理直气壮,拒绝对销售收入进行追述调整。理由是它与经销商签订的合同规定,不论经销商是否完成二次销售,BMS都将如期收账。然而,SAB101明确规定,如果被发运存货的所有权已经转移给了经销商,但交易的实质是一种寄售或筹资行为,卖方不能在销售给经销商的时点确认销售收入的实现,而必须等到经销商完成第二次销售后方可确认。SAB101还同时列举了几种不得确认销售收入的情况,其中包括:(1)如果经销商对卖方支付义务的履行明显有赖于它能否完成所购产品的二次销售,卖方不得在经销合约规定的付款时点确认销售收入的实现;(2)卖方对经销商未来的经营情况负有明显的责任,而经销商未来的经营又取决于它能否完成产品的二次销售,卖方不得在产品发运后就确认销售收入的实现。

根据SAB101的上述规定,如果经销商库存药品数量严重超过市场需求,就意味着它们根据不能全部实现药品的二次销售,靠二次销售赚取差价的经销商将难以履行支付义务。再者,BMS对市场的药品需求负有关心的责任,且有义务向经销商发出药品储量过剩的义务。如果BMS肆意对经销商进行商业刺激,造成分销渠道过分阻塞,它就对经销商未来的经营负有明显的责任。以此衡量,BMS将药品发运给经销商的行为并意味着其风险和报酬已经转移,因此在药品发运时确认销售收入的实现是不合理的,其销售行为应视同寄售,在经销商完成二次销售时方可确认收入的实现。

3.借助开票持有(Billand Hold)协议,提前确认销售收入

根据美国的相关规定,收入的确认必须同时符合四个条件,其中的第二个条件是:货物已经发出或服务已经提供。在某项情况下,卖方已将产品销售给客户,开出发票并可随时将产品发运给客户,但客户因分销渠道或仓库容量等原因,可能要求卖方推迟发运时间。如果发票已开,但产品尚未发运,卖方能否确认销售收入的实现?对此,SAB101规定必须同时符合七个标准方可确认收入:(1)所有权的风险已经转移给买方;(2)买方应当已经做出不可更改的购货承诺;(3)买方而不是卖方应当提出交易以“开票-持有”方式进行的要求,且买方应当具有以“开票-持有”方式进行订货的实质性商业目的;(4)货物的发运应当有一个明确的计划,发运日期应当是合理,且与买方的商业目的保持一致;(5)卖方不应保留可能使盈利过程处于尚未完成的任何具体履约义务;(6)买方所订货物必须与卖方的存货区分开来,且不得用于满足其他客户的订单;(7)货物必须是已经完工且随时可供发运。

尽管SEC对产品发运前的收入确认做出严格限制,但一些上市公司为了迎合华尔街的盈利预期,千方百计地规避SAB101的7个标准,借助开票持有协议,提前确认销售收入。

案例分析:阳光公司——重组高手的秘笈

然而,好景不长。1998年4月,阳光公司公布的第一季度报告显示其销售收入比1997年同期下降了5%,并发生了经营亏损。该公司的解释是:由于零售商的购货大量减少,户外烤肉架的销售额比预计大幅减少。销售收入和经营业绩的急转直下,令华尔街一些灵敏的财务分析对邓拉普的重组神话产生怀疑。经过数月的调查和分析,1998年6月,JonathanR.Laing发表了《危险的游戏:“铁腕阿尔”邓拉普去年在阳光公司编造利润》的署名文章,对阳光公司的收入确认提出质疑。同月,SEC宣布对阳光公司的会计问题展开调查。1998年末,阳光公司提出破产申请。

事后的调查表明,阳光公司的舞弊手法包罗万象,其中的重要舞弊手法之一就是利用开票持有操纵收入。仅在1997年,通过编造开票持有协议,阳光公司分别提前确认了逾8000万美元的销售收入,为当年净利润的“大幅提升”贡献了近50%。从收入确认的角度看,阳光公司所谓开票持有销售并不符合SAB101的规定。首先,这种销售方式并不是由其客户提出的,而是阳光公司蓄意安排的。1997年4月,该公司分管营销工作的副总裁提出:“对我们的一部分产品,可以采用‘开票持有’销售,也就是在向零售商提供‘提早购货折扣’的同时,还应当让他们选择是立即将购买的存货运走,还是等到它们需要的时候另行发运。此外,为了吸引客户,我们还可以允许他们行使退货权”。其次,买方以开票持有与阳光公司发生交易,并非出于正当的商业理由,而是阳光公司过分采用商业刺激所致。例如,为了获得本该在1997年8月才可能收到的部分“润滑剂”订单,阳光公司在6月份向买方提供了非常优厚的销售折扣,延展了付款期限,并根据以往的惯例与买方签订协议让买方享有未售完存货的退货权。最后,与买方达成的“泊货安排”使阳光公司的盈利过程处于未完成状态。鼓励零售商购买非季节性的存货(如在冬天购买烤肉架),阳光公司别出心裁地设计了“泊货安排”即卖方在与买方订立销售合同后另加附加合同,约定在特定日期之前卖方为买方代为保管该批存货,卖方支付仓储费,承诺买方退回未出售的存货并负责支付存货发运的双向运费。所有这些均表明,上述销售并没有导致风险和报酬的转移,从本质上看,阳光公司是以开票持有销售为名,行收入操纵之实。

陷阱二:以丰补歉,储备当期收入

以丰补歉,储备当期收入的操纵手法与寅吃卯粮的手法完全相反。这种手法往往以稳健主义为幌子,通过递延收入或指使被收购企业在收购日之前推迟确认收入等手法,将本应在当期确认的收入推迟至今以后期间确认,并将当期储备的收入在经营陷入困境的年份予以释放,以达到以丰补歉,平滑收入和利润的目的。

案例分析:微软公司——利用递延收入平滑收益的高手

软件巨头微软(Microsoft)公司是美国家喻户晓的绩优股,2002年末,其股票市值高达2541亿美元,仅次于通用电气,连续多年在股票市值排行榜上位居第二。证券市场之所以对微软公司厚爱有加,除了因为其软件以质量和品牌享誉于世外,还因为其对外报告的销售收入稳步增长,几乎不受宏观经济周期的影响。例如,在过去5个会计年度,微软公司的销售收入分别为197亿美元、230亿美元、253亿美元、284亿美元和322亿美元。美国的信息技术行业从1999年底开始步入漫漫的衰退期,对软件的需求日益萎缩。面对如此险恶的经营环境,微软公司为何还能逆势而上呢?表1列示了微软公司1995至2003会计年度递延收入、销售收入和经营性现金流量的增减变动情况。

表1 微软公司递延收入、销售收入和经营性现金流量变动表

资料来源:微软公司1995至2003年度财务报告,www.Microsoft.com

表1 微软公司递延收入、销售收入和经营性现金流量变动表

资料来源:微软公司1995至2003年度财务报告,www.Microsoft.com

表2 微软公司递延收入增减变动明细表 金额单位:百万美元

资料来源:Howard Schilit著《Financial Shenanigans》(2nded.p157,Donnelley&Sons Company,2002)

表2 微软公司递延收入增减变动明细表 金额单位:百万美元

资料来源:Howard Schilit著《Financial Shenanigans》(2nded.p157,Donnelley&Sons Company,2002)

表1显示,在1999会计年度之前,递延收入和经营活动现金净流量的增长幅度普遍明显高于销售收入的增长幅度,但这一趋势在2000会计年度发生扭转,表明微软公司从2000年度开始将以前年度计提的递延收入释放出来,转作当期的销售收入。表2列示了1998年第二季度至2000年第一季度递延收入的计提和转作收入的情况。

可见,微软公司之所以在1999年下半年信息技术陷入萧条时销售收入依然保持稳定增长,在一定程度上得益于该公司在1999年度之前计提的递延收入。不仅如此,为了应对行业不景气的影响,加之SOP97-2开始生效,微软公司在1999年末改变了递延收入的确认政策,将Windows桌面操纵系统的递延收入比例由20%~35%降至15%~25%,将桌面应用软件的递延收入比例从20%降至10%~20%,以达到加速收入确认,维持持续增长趋势的目的。

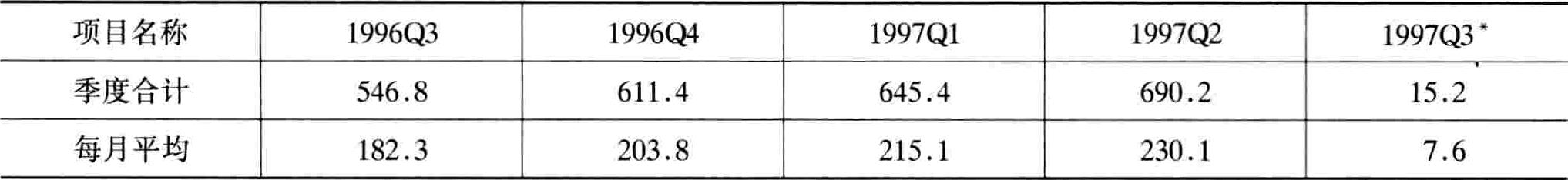

表3 U.S.Robotics公司被收购前销售收入的变动情况 金额单位:百万美元

*1997Q3只包括1997年的4月份和5月份,因为3Com公司的会计年度结束于5月31日。

资料来源:3Com’s10-Qreports filed with theSEC,www.sec,gov

表3 U.S.Robotics公司被收购前销售收入的变动情况 金额单位:百万美元

*1997Q3只包括1997年的4月份和5月份,因为3Com公司的会计年度结束于5月31日。

资料来源:3Com’s10-Qreports filed with theSEC,www.sec,gov

案例分析:3Com公司与U.S.Robotics公司——合并前后收入的巨额反差

在收购谈判即将大功告成之际,要求被收购公司推迟销售收入的确认,待收购完成后才将截留的收入予以释放,是上市公司操纵收入的惯用伎俩之一。将这一伎俩发挥得淋漓尽致的典型代表当属3Com公司与U.S.Robotics公司。1997年6月12日,3Com公司以换股的方式完成了与U.S.Robotics公司的合并,在此之前,3Com公司利用其会计年度(结束于5月31日)与U.S.Robotics公司会计年度(结束于3月31日)相差两个月的机会,要求U.S.Robotics公司尽可能推迟销售收入的确认,表3列示了收购前两个月与其他月份的对比情况。

耐人寻味的是,与3Com公司完成合并后,U.S.Robotics公司的会计报告期间与3Com公司保持一致,在结束于1997年8月的季度报告中,U.S.Robotics公司的季度收入又恢复到了正常水平。按1997第一和第二季度每月平均数(2.226亿美元)测算,U.S.Robotics公司在1997年4至5月至少截留了4.3亿美元的销售收入,以此作为奉献给3Com的合并礼物。

陷阱三:鱼目混珠,伪装收入性质

投资收益、补贴收入和营业外收入等收益项目虽然也与主营业务收入一样能够增加上市公司的利润,但由于这些项目属于非经营性收益,且难以预测。华尔街的财务分析师在评价上市公司的经营业绩是否达到他们的预期时,一般将它们剔除。此外,财务分析师对上市公司经营业绩的预期,不仅包括利润指标,还包括销售收入指标。因此,上市公司为了迎合华尔街的经营业绩预期,不惜采用鱼目混珠的方法,将非经常性收益包装成主营业务收入。尽管这种收入操纵手法并不会改变利润总额,但它却歪曲了利润结构,夸大了企业创造经营收入和经营性现金流量的能力,特别容易误导投资者对上市公司盈利质量和现金流量的判断。

案例分析:美国在线时代华纳公司——“黑帽子里掏出大白兔”

根据公认会计准则的规定,法律纠纷收入与违约金一样,应当确认为非经营收益,因为它们不属于核心经营活动所创造的现金流入。对于这一常识,美国在线不可能不知道。然而,为了扭转在线广告收入不断下降的颓势,顺利完成与时代华纳的合并,美国在线却处心积虑地将2380万美元的法律纠纷收入包装成广告收入,捏造了在线广告蒸蒸日上的假象。

这一方案对温布里公司颇具吸引力,既可体面地解决法律纠纷,又可节省300万美元,还可做广告。但温布里公司不知道该对美国在线的用户做什么广告。温布里公司主要从事赌博业,在美国罗德岛和柯罗拉多经营赛狗生意。因此,广告经营部的策划高手们建议:开设一个赛狗网站,取名为24dogs.com,并由美国在线为这个赛狗网站做广告。这一建议立即被温布里公司采纳。温布里公司遂着手筹建可供赌徒们查阅输赢赔率并下注的24dogs.com网站。为了在2000年第三季度确认广告收入,美国在线必须在9月30日之前就播发广告,以符合收入准则中关于“服务已提供”的规定。因此,在赛狗网站还在筹建之时,广告经营部在没有告知温布里公司的情况下,就利用美国在线及其下属的其他网站为24dogs.com网站发起了广告宣传攻势。由于此时离第三季度结束的时间所剩无几,美国在线推出的这场广告宣传特别密集,以至于用户们一打开美国在线的网站就会发现显示屏幕上充斥着狂奔而过的大灰狗,纷纷抱怨美国在线的网站几乎变成狗窝了。美国在线是美国首屈一指的门户网站,访问量十分巨大。赛狗广告播出几小时后,温布里公司尚未完工的24dogs.com网站很快就被美国在线分流过来的访问量弄瘫痪了。

广告经营部精心策划的这个赛狗广告立竿见影,温布里公司立即向美国在线支付了2380万美元的广告费,且广告在何时和以什么方式播出,由美国在线全权决定。最为重要的是,美国在线终于赶在9月30日之前,按照赛狗广告播发量将这2380万美元中的1640万美元确认为第三季度的广告收入,其余740万美元在第四季度确认。据《华盛顿邮报》报道,与温布里公司签约的当天,广告经营部的策划高手们举行了一个狂欢庆祝会,反复播放一首叫做“是谁把狗放出去了”的流行歌曲。

美国在线利用类似手法在2000年第三季度还曾将另一起未决诉讼的1300万美元赔款包装为广告收入。《华盛顿邮报》的文章刊登后,美国在线聘请的律师还对此百般辩解,认为通过建立或修改商业关系解决法律纠纷是司空见惯和恰当的,即使该项法律纠纷已经做出判决也是如此,是将无益的争端化解为有益的商业关系的一种途径。对此,曾任SEC首席会计师的苏尔兹不以为然,他评论道:要将这2380万美元说成是广告收入,我不得不提出质疑。这简直就是从黑帽子里掏出大白兔的把戏。

陷阱四:张冠李戴,歪曲分部收入

为了降低系统性的经营风险,很多上市公司实施了多元化战略。为了便于投资者识别风险,同时也为了便于他们进行跨行业的比率分析,许多国家的准则制定机构均要求上市公司在编制合并报表的基础上,以报表附注的形式,提供分部报告(Segment Report)。一些上市公司为了掩盖某些经营分部(Operating Segment)经营收入的下降趋势,不惜诉诸于张冠李戴的操纵伎俩,将其他分部的收入挪借给收入不足的经营分部。

案例分析:美国在线时代华纳公司——拆东墙补西墙的杰作

与时代华纳合并后,美国在线急不可待地吹嘘合并的协同效应,不失时机利用一切机会夸大在线广告收入,以掩饰其在线业务江河日下的窘境。一个典型的例子就是发生在时代华纳有线电视部门与高尔夫频道之间的交易。高尔夫频道是有线电视巨头康卡斯集团控制的一个体育节目频道。2001年6月,高尔夫频道拟与时代华纳签署一项协议,同意支付2亿美元以便在未来5年利用时代华纳有线电视网播发其录制的体育节目。

正当时代华纳与高尔夫频道快要达成这项交易之际,美国在线中途介入,要求从时代华纳手中分一杯羹。迫于压力,时代华纳只得通知高尔夫频道变更已草签的协议,在不改变合同性质和条件的情况下,将原先商定的2亿美元体育节目播发合同分拆为两份,一份为与时代华纳签订的1.85亿美元节目播放合同,另一份为与美国在线签订的1500万美元广告合同。高尔夫频道欣然接受这一新的安排,因为这对高尔夫频道非但没有坏处(合同总金额并没有改变),反而有好处(可利用美国在线做免费广告)。通过这项合同变更,美国在线顺理成章地将这1500万美元确认为广告收入,在2001年第三季度报出较好的广告收入数字。

表面上看,此项合同变更既没有改变美国在线时代华纳的收入总额,也没有增加其利润总额,但实际这是极其精明的操纵收入和利润的高招。首先,它改变了收入结构,使投资者难以判断在线广告业务的恶化程度;其次,它加速了收入确认时间,使美国在线时代华纳2001年度的收入多增加了1425万美元;最后,它没有产生额外的现金流量,由于高尔夫频道支付的合同总金额仍为2亿美元,美国在线实际上是在为它做免费广告,时代华纳既没有因合同金额的变更而减少体育节目的播放时间,也没有向高尔夫频道索取额外的补偿。严格地说,这是一项附带的无偿捐赠行为,而不是广告销售行为。从这个意义上说,一分钱的广告收入都不应当确认。

陷阱五:借鸡生蛋,夸大收入规模

案例分析:美国在线时代华纳公司——不分彼此的收入确认

美国在线不仅自己经营在线广告业务,而且利用其庞大的营销力量,为其他网站承揽和代理广告业务。2001年7月25日,美国在线与美国最大的在线拍卖网站电子港湾(eBay)签订了广告代理协议,承诺为电子港湾寻找广告客户以充分利用电子港湾的网络空间。然而,为电子港湾代理广告业务期间,美国在线不是根据惯例按代理业务所分享的净收入,而是按代理业务的收入总额确认为广告收入。美国在线承认,2000和2001年度以及2002年第一季度,它按照这种方法共计确认了9500万美元的广告收入,并声称它按照代理业务的总额确认广告收入的做法是恰当的,主要理由包括:(1)美国在线直接与广告客户联系,并确定广告价格;(2)美国在线直接向广告客户收取费用,再按协议规定将部分广告费汇给电子港湾;(3)电子港湾只按美国在线汇给它的广告费确认收入,而不是按全部广告费确认收入。

美国在线的辩解表面上看似乎有道理,但它忽略了最根本的一条,那就是在广告代理过程中风险是否已经从电子港湾转移至美国在线。如果美国在线没有在广告代理中承担实质性的风险,那么,它与电子港湾的关系就只能是非买断式的代理代销关系。

实际的情况是,美国在线既没有向电子港湾购买广告空间,再出售给广告客户,也没有就应承揽的广告量向电子港湾做出正式承诺,即使未能将广告空间出售给广告客户,美国在线也无需支付赔金。可见,承担实质性财务风险的是电子港湾,而不是美国在线。此外,电子港湾播出广告后,若广告客户未能按规定支付广告费,所形成的信用风险并非由美国在线一家承担,而是由美国在线与电子港湾共同分担,这也从另一个侧面证明广告代理业务的风险没有或至少没有全部转移至美国在线。

事实上,美国在线内部就上述广告代理的会计处理是否违反公认会计准则也存在着争议。因对广告经营部的许多激进做法表示异议的美国在线财务副总裁欧康纳曾就此事向美国在线的高层表示过不同意见,担心这一做法可能导致SEC对美国在线的会计问题展开调查。2002年2月底,美国在线的高层通知欧康纳,鉴于他缺乏团队合作精神,他在美国在线的前途将不容乐观。欧康纳遂于3月初愤然辞职。

尽管美国在线为电子港湾代理广告业务的会计处理明显有别于公认会计准则,但它并没有在其财务报告中向投资者披露这一独特的做法。由于报表中相关披露缺乏透明度,投资者难以判断美国在线受广告市场不景气的冲击到底有多大。

陷阱六:瞒天过海,虚构经营收入

90年代“非理性繁荣”的氛围使人们形成一种盲目乐观的思维定势,误以为“金融万有引力定律”(指股票价格的上涨应有良好的业绩作基础)已失效,股票只涨不跌。网络科技股特别是“.Com”股票被过度炒作,“.Com”公司只“烧钱”(指利用风险资本大肆进行资本性支出和广告宣传),不赚钱,衡量其股票价格高低的指标不再是市盈率,而是点击率。然而,物极必反。经过近10年的狂燥,投资者又趋于理性,“.Com”股票也开始出现价值回归。进入21世纪,“金融万有引力定律”再次发威,“.Com”公司泡沫破裂,纷纷破产倒闭。为了在破产倒闭风潮中争得一线生机,很多门户网站公司与软件公司铤而走险,使出瞒天过海的招数,策划了一系列不合乎商业逻辑的交易,虚构经营收入。

案例分析:美国在线时代华纳公司——比科幻电影还精彩的收入虚构

2000年12月21日,广告经营部总裁柯伯恩主持了一次别开生面的年度表彰大会,约100名广告策划和营销精英看着柯伯恩隆重授予卫克福特和伟特“金星奖牌”,以表彰他们与采购专家网站公司做成的一笔交易。柯伯恩赞扬这两位营销高手与采购专家网站公司所达成的交易犹如“科幻电影”般精彩。正是由于他们的想像力,使美国在线得以在2000年以950万美元的代价换来了3000万美元的广告和商业收益。

采购专家网站公司于1996年由约翰逊在拉斯维加斯创办,主要替赌场设计网上购物电脑软件。2000年3月,在卫克福特和伟特的策划下,美国在线与采购专家网站公司签订了一项异乎寻常的协议,由美国在线替采购专家网站公司销售软件,后者根据软件销售情况,按每1美元销售收入给美国在线3美元认股权证(Warrant)作为回报。原先预定的认股价格为每股63美元,后随着“.Com”泡沫的破裂,采购专家网站公司的股票价格大幅下跌。经过协商,两家公司同意将认股权证的行权价调低至1美分。面对如此诱人的安排,美国在线精心策划,在2000年度为采购专家网站公司带来了1000万美元的销售收入,其中490万美元为美国在线替其10名订户支付的订阅费,使这些订户可免费享受采购专家网站公司的市场服务,460万美元为美国在线向采购专家网站公司购买的电脑软件,并免费赠送给它的商业合作伙伴,50万美元为美国在线为采购专家网站公司承揽的广告业务。作为回报,美国在线获得了3000万美元的认股权证。换言之,美国在线只花了950万美元,就获得了2050万美元的收益(不含认股权证的行权费30万美元),并在2000年第四季度将这2050万美元确认为“广告和商业收入”。

这宗交易抬高了美国在线2000年第四季度的广告和商业收入。尽管这类收入包含两种不同收入来源,但华尔街的财务分析师往往根据这类收入的总额评价美国在线的广告业务。美国在线并没有在报表附注中将此类收入区分为广告收入和商业收入,而只是在会计政策中笼统地说明美国在线有时以获取认股权证作为提供广告和商业服务的回报。因此,许多会计专家认为美国在线避重就轻的披露方式误导了投资者。因为在这宗交易中,美国在线并没有为采购专家网站公司提供广告服务,而是向其提供市场营销服务。

更为严重的是,这宗交易实质上是美国在线自己出钱买利润,除了50万美元的广告承揽业务外,其余的950万美元实际上是美国在线向采购专家网站公司购买一些对它本身毫无价值的服务和软件,且都免费赠与订户或商业伙伴。此外,认股权证的行权价由原来的63美元调整为1美分的事实表明,这宗交易的收益即使可以确认,也只能确认为投资收益,而不应确认为广告和商业收入。

陷阱七:里应外合,相互抬高收入

20世纪90年代末,借助循环交易(Swap Transaction)虚构收入规模蔚然成风,网络公司、电信公司和能源公司更是乐此不疲,它们里应外合,纷纷卷入这场数字游戏。循环交易又称“套换交易”和“背靠背交易”(Back-to-Back Transaction),是指卖方在向买方出售商品或提供劳务的同时,又按与售价完全一致或十分接近的价格向买方购入资产。出售的商品或提供的劳务立即确认为收入,而向对方买入的资产一般则作为资本性支出,列为固定资产或无形资产,从而达到加速确认收入和利润的目标。

这种现象在电信业尤其普遍。20世纪90年代,由于高估用户的需求,美国电信业在光纤通讯线路的投资过热。最近几年,电信公司为了解决容量严重过剩的问题,发明了所谓的套换交易,相互之间买卖光纤或网络的“不可撤销使用权”(IRU)。例如,A公司将账面成本为3000万美元的一条闲置光纤通讯线路的IRU以1亿美元出售给B公司,以此同时按1亿美元的价格购入B公司一条光纤通讯线路(账面成本假设也是3000万美元)为期5年的IRU。对于A公司而言,此项交易的结果是,在当期确认了1亿美元的销售收入、7000万元的毛利、2000万美元的无形资产摊销和8000万美元的无形资产摊余价值。当期的销售收入和经营利润虽然分别增加了1亿美元和5000万美元,但并没有带来相应的经营性现金流量。

由于循环交易并没有使买卖双方增加现金流量,且价格往往偏离公允价值,目的是为了使买卖双方都能按照被高估的价格确认销售收入,因而在美国被视为操纵收入的行为。

案例分析:奎斯特公司和安然宽带公司——精诚合作的“难兄难弟”

总部位于丹佛的奎斯特(Qwest)是美国一家从事光纤通讯的著名跨国公司,2002年营业收入近200亿美元。2002年9月22日,奎斯特公司的董事会宣布重拟新编报已对外公布的2000至2001年度的财务报告,以更正该公司与其他公司进行容量套换过程中不恰当确认的9.5亿美元销售收入。2003年10月16日,奎斯特公布了经过毕马威重新审计后的2000至2001年度的财务报告,承认在这两个会计年度里虚增了24.88亿美元的销售收入,其中2000年度虚增销售收入9.45亿美元,2001年度虚增了15.43亿美元,占这两个年度全部销售收入的比例分别为5.7%和7.8%。

在虚增的24.88亿美元销售收入中,因套换交易而形成的不实收入高达14.55亿美元。虽然该公司披露的重编资料遮遮掩掩,但从美国国会公布的调查结果和新闻媒体的报道中,我们还是能够窥见奎斯特公司利用套换交易操纵收入的一些内幕的。其中的一起套换交易发生在奎斯特公司与安然宽带服务公司(Enron Broadband Services,为臭名远扬的安然公司的子公司)之间。2001年9月30日(第三季度的最后一天),奎斯特公司与安然宽带服务公司达成了一笔奇特的套换交易:奎斯特公司将一条可随时投入使用的光纤通讯网络的25年使用权(标价1.12亿美元)和其他资产以1.955亿美元出售给安然宽带服务公司,与此同时,奎斯特公司以总价3.08亿美元向安然宽带服务公司购买了从盐湖市至新奥尔良的光纤网络的使用权(标价1.12亿美元)和其他资产。针对此笔光纤网络的套换交易,双方交换了一张1.12亿美元的现金支票,奎斯特公司据此在2001年第三季度确认了8600万美元的收入,其余2600万美元作为网络维护服务费,按25年分期确认。而对于购入的光纤网络使用权,则资本化为无形资产。

暂不考虑其他资产,这笔交易的实质是奎斯特公司与安然宽带服务公司相互置换光纤网络的使用权,从会计的角度看,应按视同非货币性交易(尽管在这笔交易中,双方交换了现金支票,但金额正好相互抵销,双方均没有从交易中获取现金流量)的资产置换的方式进行处理。根据公认会计准则的规定,只有当换出资产的公允价值大于换入资产的公允价值,其差额才能确认为收入。而在这场交易中,不仅交易的价格正好相等,而且奎斯特公司换入光纤网络的公允价值被严重高估。因为这条光纤网络是安然宽带服务公司长期闲置且设备尚未配备齐全,奎斯特公司买入这条光纤网络并不能立即投入使用,而仅仅是作为备用网络。奎斯特公司将立即可以使用的光纤网络换成备用的光纤网络,而且美其名为“等价交换”,显然缺乏正当的商业理由,惟一的动机是为了使2001年度第三季度的销售收入和经营业绩达到华尔街的预期。

值得关注的是,奎斯特公司聘请毕马威对其商誉和其他无形资产(包括通过套换交易获得的光纤网络使用权)进行全面评估,并在2002年度确认了418.08亿美元的减值准备,其中资产减值准备高达105.25亿美元,其余为商誉的减值准备。奎斯特公司为迎合华尔街的预期,通过与交易方相互高估套换资产的公允价值,所付出的沉重代价由此可见一斑。

陷阱八:六亲不认,隐瞒关联收入

在充分竞争且已经告别短缺经济的经营环境下,最重要的或许不再是企业能够生产什么产品或提供什么劳务,而是其产品或劳务费的市场实现程度。市场实现包括两个方面:产品或劳务费是否适销对路,产品或劳务的交易价格是否足以弥补成本。市场实现的途径主要有两种,一是与独立当事人的交易,二是与关联方的交易。与独立当事人的交易一般遵循供求关系并通过价格机制决定是否成交和成交价格,以这种方式达成的交易最有价值,体现出企业的竞争力,且其价格是经过追求自身利益最大化的独立当事人讨价还价达成的,最为公允和真实。相反地,与关联方发生的交易,很可能扭曲供求关系和价格机制,掩盖企业产品或劳务的市场实现缺乏竞争力的事实。

案例分析:L&H公司——产品热销的奥妙

L&H(Lernout&Hauspie)公司是一家从事语音识别软件开发的高科技创业公司。L&H公司成立时间虽不长,但在90年代后期却取得令人瞩目的业绩,销售收入从1997年的9900万美元增至1998年的2.12亿美元,1999年更达到3.44亿美元,并在当年首次报告了4200万美元的净利润。该公司的年度报告显示,销售收入中并非来自关联方,因此投资者将这些财务奇迹解读为L&H公司的语音识别软件处于热销之中。然而,在这些骄人业绩的背后却是L&H公司蓄意隐瞒的一些有问题的关联交易。该公司的大部分收入来自30家设在新加坡和比利时新设立的创业公司,而这些公司均是由L&H公司帮助设立的关联公司。更为严重的是,该公司审计委员会事后公布的一份调查报告表明,上述创业公司并没有向L&H公司购买现成的软件或软件使用权,而是向L&H公司尚未开发的软件支付预付款,实质上相当于为L&H公司的研究开发提供融资。

不仅如此,L&H公司还通过其创造人发起设立的一个风险投资基金—Flanders基金,与一个大客户保持密切的商业关系。审计委员会的调查表明,Flanders基金对这一大客户进行投资后不久,后者立即签订了向L&H公司购买软件的协议。换言之,L&H公司之所以能够向这一大客户出售软件,是L&H公司向Flanders基金施加影响,要求其对这一大客户提供资金支持的结果。对于这一重要关联事项,L&H公司在其年度报告中却只字不提。显然,来自这一关联客户的收入,其含金量远比不上来自资金独立筹措的非关联方的收入。投资者没有办法判断,Flanders基金如果将来不再向这一大客户提供资金支持,这一具有间接关联关系的大客户是否会继续向L&H公司购买软件。可见,L&H公司通过隐瞒关联关系,夸大了其语音识别软件的市场实现程度。

陷阱九:随心所欲,篡改收入分配

在一些特殊行业里,尤其是设备租赁和系统软件,企业在出售产品的同时,还向客户提供融资和售后服务。在这些行业里,允许客户分期付款,向客户提供维护和技术更新服务,往往是取得销售收入的前置条件。因此,在这些行业里,企业与客户签订一揽子协议,进行捆绑销售(Bundled Sales)的现象司空见惯。以捆绑销售的方式进行交易时,每份销售合同通常包含三个要素:产品销售、资金融通、售后服务,且往往只有一个总价。涉及的主要会计问题是这三个要素在何时确认收入的实现、确认多少。根据公认会计准则的要求,对于捆绑销售的产品销售要素,同时符合四个标准(已签订不可撤销的销售合同、产品已交付客户使用、合同后续执行成本以及货款的可回收性能够合理确定)的,可以立即确认收入的实现,而对于捆绑销售的资金融通和售后服务要素,必须在融资和维护期限内分期确认。至于收入的确认金额,公认会计准则要求按照公允价值,将合同总价在三个要素之间进行分配。在捆绑销售中,收入确认最棘手的问题是如何将合同总价分配至各个要素。其他条件保持相同,资金融通和售后服务要素分配的金额越少,企业能够立即确认的产品销售收入就越多。为此,一些上市公司随意改变收入分配所运用的假设,低估融资收入和服务收入,夸大产品销售收入,以达到华尔街的盈利逾期。

案例分析:施乐(Xerox)公司——百年老店的糊涂账

施乐公司曾以技术发明闻名于世,但近年来却成为臭名远扬的造假者。2002年4月,SEC指控施乐公司操纵收入,虚增利润。随后,施乐公司向SEC支付了1000万美元的罚款,与SEC达成和解。作为和解的一部分,施乐公司重新编制了过去5年的财务报告,承认在1997至2001年虚增了65.03亿美元的收入和14.48亿美元的利润。在虚增的收入中,有23.72亿美元属于在捆绑销售中随意改变收入分配基础而虚增的收入。

施乐公司有时也以现金方式出售复印机等办公设备,但多数情况下是与客户签订捆绑式租赁协议,客户按月支付设备租金、维护和利息费用。按照租赁准则的规定,符合销售型租赁条件的,出租方可在租赁协议生效时立即确认属于设备销售的收入,至于融资和设备维护收入,则应在租赁期限内分期确认。根据公认会计准则的要求,对于“捆绑租赁”,施乐公司必须选择适当的标准,将租赁协议中的收入总额在复印机销售收入、融资收入和维护收入之间分配。在收入总额不变的情况下,分配给融资收入和维护收入的金额越少,施乐公司在租赁协议生效当期可以确认的复印机销售收入就越多。

为了迎合华尔街的盈利预期,施乐公司采用两种方法对捆绑租赁的收入进行操纵:(1)武断确定融资权益回报率(ROE),人为压低融资收入,夸大复印机销售收入。施乐公司采用“倒轧法”确定捆绑租赁中的复印机销售收入,即先确定设备维护和设备融资的公允价值,再将租赁协议总价减去这两个租赁要素公允价值之间的差额,作为复印机的销售收入。为了在采用“倒轧法”时低估融资收入,施乐公司的高管人员不顾其子公司所处经营环境的利率和物价水平,武断地确定“复印机设备融资业务的回报率不应超过15%”,并在编制合并报表时,由总部的财会人员直接对子公司(主要是处于高通货膨胀的南美子公司)上报的财务进行调整,将融资回报率高于15%的子公司的融资收入调减,以此确认更多的复印机销售收入。(2)以毛利率规范化为借口,高估复印机销售收入。20世纪90年代起,复印机市场的竞争日趋激烈,海外生产厂商特别是日本佳能等竞争对手发展迅速,在彩色和数字复印技术上对施乐公司造成巨大冲击。随着价格战的升级,施乐复印机的销售毛利率不断下降,在美国之外尤为如此,但复印机的维护毛利却依然保持稳定。施乐公司不仅不正视复印机销售毛利率不断下降的事实,反而以所谓的“毛利率规范化”为借口,在世界范围内对捆绑租赁的总价进行重新分配,使其国外子公司报告的复印机销售毛利更接近美国公司的水平。“毛利率规范化”不仅人为地抹杀了各地子公司的售价和成本差异,违反了如实表述原则,而且使施乐公司不切实际地加速了复印机销售收入的确认,本质上是一种“杀鸡取蛋”的短期行为。

操纵收入的丑闻曝光后,施乐公司的股票遭到投资者无情的抛售,股价从高峰时的124美元跌落至目前的不足5美元,施乐公司和毕马威也因此成为投资者的民事纠纷对象。

改革收入确认准则的概念基础夯实收益确定根基

与其他准则一样,收入确认准则的制定可以依据两种不同的概念基础:资产/负债观和收入/费用观。在资产/负债观下,收入确认准则以报表要素定义为出发点,首先对销售交易可望流入的资产或清偿的负债进行确认和计量,然后再以相关资产和负债的变动作为确定当期收益的基础,收入和费用项目成为资产负债表的从属项目,从而避免在资产负债表上确认一些不能产生现金流量的待摊和递延。换言之,以这种概念基础制定的收入确认准则,重点在于辨认和计量与销售交易有关的资产和负债,并以该项销售交易所带来的资产和负债能否合理确定(而不是盈利过程是否完成)作为收入确认的标准。

相反地,在收入/费用观下,收入确认准则以权责发生制和配比原则为出发点,优先考虑的是对销售交易所形成的收入和费用进行直接计量和确认,与此相关的资产和负债成为利润表的从属项目,且包含了权责发生制和配比原则所特有的不能产生现金流量的待摊和递延项目。为了实现对销售交易的收入和费用的直接确认和计量,收入确认准则不得不倚重于对盈利过程的判断。以盈利过程是否完成作为收入确认准则的标准,其最大的缺陷在于收入确认准则的规范指南要么过于宽泛,如“收入应当在已赚取和已实现(或可实现)时确认”,要么过于详细,如对特殊交易和特殊行业提供非常详细的指南。尽管美国关于收入确认的准则和指南为数众多,但收入操纵的现象却屡禁不止,固然主要应归咎于上市公司的利益驱动,但以收入/费用观的概念为基础、以具体规则为导向因而易于规避的收入确认准则也有值得重新审视的必要。或许正是基于这一原因,SEC呼吁FASB以资产/负债观取代收入/费用观,并特别建议FASB修改收入确认准则,取消对盈利过程判断的依赖。

不论是根据资产/负债观还是收入/费用观制定的收入确认准则,都需要会计人员和注册会计师发挥专业判断,但判断所面临的不确定性程度显然有重大差别。判断销售交易是否已导致资产的增加或负债的减少,显然比判断销售交易的盈利过程是否完成更具把握性。此外,不同行业的盈利过程千差万别,以盈利过程是否完成作为收入确认标准,需要准则制定机构就如何判断特殊交易和特殊行业的盈利过程提供十分详尽的指导。而以销售交易是否导致资产和负债变动作为收入确认标准,则可排除特殊行业和特殊交易的影响。更为重要的是,以资产/负债观作为制定收入确认准则的概念基础,将有助于保持资产负债表的“纯洁性”,避免不能带来现金流量的待摊和递延项目被反映在资产负债表上,使利润表上反映的收入和利润建立在一种更加稳健和牢靠的基础上。

甄别预警信号,改进审计方法

会计虽然算不上是一门高深的科学,但却是一门奇妙的学科。不论上市公司采用什么收入操纵手法,终归是要留下一些痕迹。这些痕迹就是我们通常所说的预警信号(Warn-ing Signs)。只要注册会计师保持高度的职业怀疑(Profes-sional Skeptism)态度,审慎对待预警信号,就可提高发现收入操纵的几率,将审计失败的风险降至可接受的水平。具体地说,存在以下预警信号时,可能表明上市公司存在着收入操纵的行为:

1.应收账款的增幅高于销售收入的增幅。这可能意味着:(1)上市公司放宽信用条件以刺激销售。例如,甲骨文(Oracle)1990年的销售收入比1989年增长了66%,但应收账款却增长了79%,而当年甲骨文公司的应收账款周转天数高达160天,比软件行业的62天多出了近100天。事后调查表明,该公司在1990年面临着收入的巨大压力,销售人员的绝大部分报酬与销售收入挂钩,为此销售人员不惜通过放松信用条件增加收入。这种短视行为导致甲骨文公司不得不在1991年初确认4200万美元的坏账,占1990年净利润的36%。(2)上市公司利用“开票持有”或“填塞分销渠道”等方式,提前确认收入。如阳光电器公司1997年的销售收入高达11.68亿美元,比1996年的9.84亿美元增长了19%,但1997年末的应收账款却比1996年末增加了39%。阳光电器操纵收入的手段就是如前所述的“开票持有”。(3)上市公司通过补充协议或口头协议隐瞒退货条件,提前确认收入。例如,朗讯公司1999年第四季度的销售收入比第三季度增长了约20%,但1999年末的应收账款却比1998年增加了49%。《华尔街日报》的记者对此提出质疑,并最终导致朗讯公司的董事会展开调查。调查显示,朗讯公司在1999年第四季度末向经销商赊销了4.52亿美元的设备,并口头承诺允许经销商退货。2000年第一季度,该经销商购买的设备悉数退回,朗讯公司不得不全额冲销其应收账款。

2.计提巨额的坏账准备。上市公司如果计提了巨额的坏账准备。可能意味着其收入确认政策极端不稳健或在以前年度确认了不实的销售收入。例如,Z上市公司1992~2001年的销售收入合计74.95亿美元,但该公司在2001年却对应收账款计提了12.81亿美元的坏账准备(其中9.79亿美元为应收关联方的坏账准备),应收账款坏账准备余额高达16.07亿美元,占过去10年销售收入的21%,表明该公司不仅通过关联交易操纵收入,而且其收入确认政策极端不稳健。又如,Q上市公司2002年度计提了11.11亿美元的应收账款坏账准备,占该公司过去5年46.9亿美元销售收入的24%,同样表明该公司的收入确认政策存在严重问题。

4.销售收入与生产能力比例失调。销售收入显然与生产能力密切相关。销售收入容易被虚构,但生产能力却难以被篡改。一些上市公司在虚构销售收入时,经常会忽略销售收入与生产能力的关系。通过分析上市公司的生产能力,并与行业数据(如产销率)和市场占有率等信息交叉复核,是发现上市公司虚构销售收入的有效手段之一。例如,臭名昭著的Y上市公司在1999年和2000年分别虚构了2.39亿美元和7.24亿美元的销售收入。《财经》记者通过分析Y上市公司的生产能力,得出的结论是:即使该公司的二氧化碳超临界萃取设备24小时运转,全年产量绝对不会超过20~30吨萃取产品,而该公司声称向德国诚信公司出售1.1亿马克的萃取产品,折合吨位数超过100吨。正是发现Y上市公司的生产能力与销售收入比例严重失调这一重要线索,并通过调查出口报关等数据,《财经》记者才最终揭露了这宗虚构收入的惊天舞弊案。

5.与客户发生套换交易。如果上市公司在向其客户销售产品或提供劳务的同时,在缺乏正当商业理由的情况下又大量向客户购买产品或接受劳务,且交易价格具有显失公允或对等特性,那么注册会计师就应当关注该上市公司是否利用与客户的套换交易进行收入操纵。例如,2001年EPIK公司向环球电信公司支付了4000万美元,以获得环球电信公司所拥有的拉美热线光纤的使用权。与此同时,环球电信公司也向EPIK公司支付了4000万美元,向其租用了连接亚特兰大至迈阿密的光纤网络,一年后,这条光纤网络仍然没有派上用场。环球电信公司以对等价格将话务量很大的光纤网络换成闲置的光纤网络,显然缺乏正当的商业理由,目的就是为了记录4000万美元的销售收入。

6.收入主要来自关联销售。市场实现是检验企业核心竞争力的最重要标准。如果上市公司的收入主要来自关联交易,尽管也能解决其产品的市场实现问题,但这种市场实现不是上市公司与独立的当事人通过价值判断和讨价还价达成的,并不能反映上市公司的核心竞争力。通过关联交易确认的销售收入,不仅其可持续性存在不确定因素,且交易规模和交易价格容易被操纵。例如,我国的家电行业竞争激烈,价格战硝烟四起,Z上市公司通过将99%的产品销售给其关联公司,不仅轻易地解决了其产品的市场实现,而且免受价格竞争之苦,可谓一举两得。这种高度倚重关联交易的销售模式,为其操纵收入提供了极大的便利,可能使投资者和债权人误判Z上市公司在家电行业的核心竞争力。

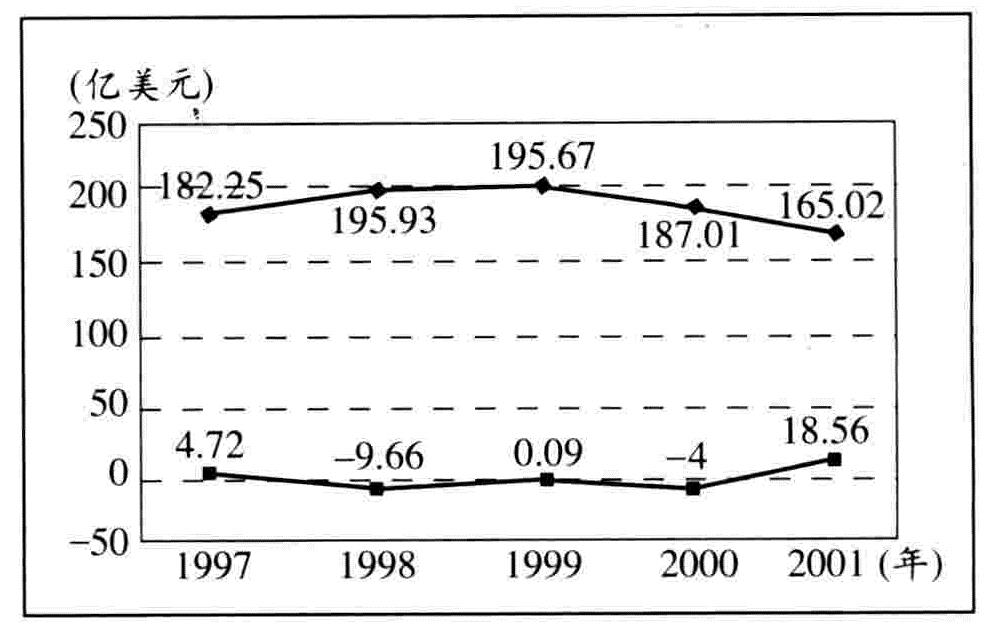

7.销售收入与经营性现金流量相背离。提前确认销售收入是上市公司操纵收入的最常见手法,其显著的财务特征是销售收入与经营性现金流量的严重背离。下图列示了施乐公司1997至2001年销售收入与经营性现金净流量(已剔除非常项目,包括为重组支付的现金流量和借助应收账款保理业务创造的现金流量)的变动趋势。

从下图可以看出,施乐公司1997至2001年期间的销售收入与经营性现金净流入形成鲜明的反差,其中1997至2000年的反差尤其明显。该公司披露的报表重编资料显示,1997至2001年期间共虚增了65.03亿美元销售收入,其中59.18亿美元就发生在1997至2000年。可见,充分关注销售收入与经营性现金流量的关系及其变动趋势,是发现收入操纵的有效手段之一。

除了认真甄别并审慎对待预警信号外,注册会计师还应从以下三个方面改进审计方法,才能有效发现上市公司的收入操纵行为。

第一,牢记“现金为王”,甄别单证真伪。“现金为王”的理财学的座右铭,也是审计学的至理名言。货币资金余额真实与否从一个侧面印证了销售收入的真实性,重视对货币资金的审计是发现虚假收入等舞弊线索的捷径。然而,货币资金的审计存在两个亟待解决的突出问题:(1)注册会计师对银行存款的审计重视不够,往往指派没有审计经验和缺乏专业判断能力的助理人员负责银行存款的审计,错失通过银行存款发现收入操纵的机会。(2)轻信银行存款函证的真实性,对被审计单位与银行相互勾结或利用高科技手段伪造银行对账单准备不足。获取银行对账单等单证是审计银行存款的一项标准取证程序,但随着造假手段日益高明,银行对账单的真实性应审慎评价,切不可为貌似真实的印章签字和电脑记录所蒙蔽。对重大银行存款余额的确认,应当以询证为主。为保证询证的有效性,避免被审计单位利用高科技手段篡改、变造和伪造银行对账单,防止银行与被审计单位通同作弊,注册会计师应当寻求被审计单位的配合,亲自前往银行询证。

第三,关注“物流信息”,避免“重账轻物”。追查存货的永续记录,关注被审计单位的实物流向,也是发现虚假销售收入的重要手段。许多收入操纵案件表明“重账轻物”(即重视财务信息,忽略物流信息)很容易导致审计失败。为了确证销售收入的真实性,注册会计师实施的常规审计程序包括:审阅销售收入明细账中大额或非正常交易的会计记录,并追查至相应的销售合同、销售发票、发运单据、银行对账单等原始凭证。然而,随着高科技的发展,上述单据很容易被篡改、伪造或变造。基于此,当注册会计师对其中特别重要的销售交易或原始凭证的真实性存有疑虑时,有必要再进一步追查存货的流转记录,测试存货余额的真实性。凭空捏造的销售收入一般不会伴随着真实的存货流转,因此,追查存货的实物流向往往能够有效地揭露虚假的销售收入。

扩大审计范围赋予注册会计师更大的外调权限

财政、审计、证券监管等部门经常提出这样的疑问:为什么我们能发现的重大财务舞弊和收入操纵问题,“经济警察”却发现不了?在我国,注册会计师的确享有“经济警察”之美誉,然而,盛名之下,其实难副。最主要的原因就在于,“经济警察”不仅要靠“被侦查对象”维持其生计,而且其“侦查范围”往往由“被侦查对象”直接圈定。其结果,在“猫鼠游戏”中,被捉的总是“猫”。而监管部门之所以经常发现一些大案要案,并不表明其审计水平高于注册会计师,关键在于他们拥有了注册会计师所没有的“外调权”。就收入操纵而言,如果被审计单位与其客户或关联方通同舞弊,注册会计师依靠常规的审计方法是无法发现的。相反地,如果赋予注册会计师“外调权”,允许他们将审计范围扩大至被审计单位的客户和关联方,则核实销售收入的真实性就不再困难重重了。例如,某上市公司通过伪造港口费收入,虚构了巨额的利润,注册会计师因缺乏“外调权”,在多年的审计中一直上当受骗。这起收入操纵案件的最终曝光,得益于财政部门利用其“外调权”,将检查范围延伸至该上市公司的数十户客户,核实他们是否向该上市公司支付港口费。试想,倘若注册会计师也拥有同样的“外调权”,该上市公司的收入操纵把戏能够得逞吗?

既然市场经济秩序的正常运转和社会资源的优化配置离不开真实可靠的高质量会计审计信息,那么,通过立法途径,赋予注册会计师相应的“外调权”,不仅有助于防范审计失败,更有利于维护社会公众的正当权益免受不实信息之祸害。诚然,赋予注册会计师的“外调权”可能增加相应的审计成本,甚至可能侵犯被审计单位及其相关当事人的“隐私权”,但在当前会计信息失真已然成为一大社会公害的环境下,只要能够从根本上遏制会计造假,真正发挥高质量会计审计信息在资源配置中的信号显示机制,付出上述代价显然是符合“成本效益”原则的。

完善审计聘任机制切实维护注册会计师的独立性

众多审计失败案例表明,不少收入操纵之所以没有被揭露,并非注册会计师缺乏专业胜任能力,而是独立性缺失使然。例如,施乐公司利用所谓的“高层会计调整”操纵收入的手段并不高明,早已被毕马威的注册会计师和合伙人所洞悉。但由于担心失去这一给毕马威带来丰厚收入的客户,毕马威的主审合伙人还是对施乐公司的收入操纵视而不见。可见,只有完善审计聘任机制,确实维护注册会计师的独立性,使会计师事务所真正克服“拿人钱财,替人消灾”的心态,才能从根本上确保注册会计师对发现的收入操纵予以无情地揭露。

安然事件后,关于完善审计聘任机制的呼声不绝于耳。例如,纽约大学的Ronen教授在“会计丑闻不良后果下的政策改革”一文中,建议由上市公司向保险公司购买“财务报表险”,再由保险公司出资聘请会计师事务所对上市公司进行审计(Ronen,2002)。这一建议的精华在于利用市场机制,引入保险公司作为将会计师事务所与被审计单位隔离开来的“缓冲器”,一劳永逸地终结会计师事务所与被审计单位的直接聘任关系,以提高注册会计师的独立性。上述建议对于改革和完善我国的审计聘任机制也极具借鉴意义。笔者认为,还有一种方案是,由证券监管部门或证券交易所统一向上市公司收取审计费用,再由他们直接聘请会计师事务所对上市公司进行审计。这种做法对于提高注册会计师的独立性将起到立竿见影的作用,可从根本上抑制收入操纵等财务舞弊行为。要防止证券监管部门或交易所在聘请会计师事务所的过程中滋生“权力腐败”,就必须对监管者加强监管。如果所有上市公司的审计均由证券监管部门或证券交易所进行委托在短期内尚不可行,亦可考虑分阶段实施的方案。如在现阶段,可由证券监管部门或证券交易所委托会计师事务所对拟再融资、ST和ST*、提出复市申请以及曾因违反财务规定而受处罚的上市公司进行审计。

(《中国注册会计师》2004年第1.2.3期 黄世忠/文 略有删节)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号