当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2005年卷 > 中国会计年鉴2005年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2005年卷 > 中国会计年鉴2005年卷文章 > 正文时间:2023-04-19 作者:夏冬林

[大]

[中]

[小]

摘要:

引言

2001年前后,美国发生了多起大公司会计信息舞弊事件,使人们不得不再次思考会计信息出了什么问题。如果会计信息的质量以相关性和可靠性来表达,那么,是相关性的问题还是可靠性的问题?还是相关性和可靠性都有问题?

众所周知,会计一开始是基于受托责任而发展起来的,会计信息的可靠性是与生俱来的。资本市场成为企业筹资的主要方式以后,会计信息的特性转向了“决策有用性”,于是相关性成为会计信息的主流,而可靠性居其次。随着对会计信息可靠性要求的放松,会计赖以建立的基础逐渐从“过去的交易”;演变成了“未来的估计(Ijiri,2003)。

如果市场非有效(或者是不完善),那么,一味满足投资者对信息的需求将会意味着什么,可想而知。正因为如此,价值相关性研究才受到质疑,会计信息与股票价格(或者报酬)的相关性,是资本市场的问题还是会计信息的问题,至少现在还是一个问题,因此将相关性研究的结论直接作为会计准则制定的依据是不恰当的(Holthausena and Watts,2001)。

在表外信息和表内信息都面向未来的情况下,会计信息的可靠性就会受到伤害。改善会计信息质量有两种选择,一是让表内信息也面向未来,提高相关性;二是...

引言

2001年前后,美国发生了多起大公司会计信息舞弊事件,使人们不得不再次思考会计信息出了什么问题。如果会计信息的质量以相关性和可靠性来表达,那么,是相关性的问题还是可靠性的问题?还是相关性和可靠性都有问题?

众所周知,会计一开始是基于受托责任而发展起来的,会计信息的可靠性是与生俱来的。资本市场成为企业筹资的主要方式以后,会计信息的特性转向了“决策有用性”,于是相关性成为会计信息的主流,而可靠性居其次。随着对会计信息可靠性要求的放松,会计赖以建立的基础逐渐从“过去的交易”;演变成了“未来的估计(Ijiri,2003)。

如果市场非有效(或者是不完善),那么,一味满足投资者对信息的需求将会意味着什么,可想而知。正因为如此,价值相关性研究才受到质疑,会计信息与股票价格(或者报酬)的相关性,是资本市场的问题还是会计信息的问题,至少现在还是一个问题,因此将相关性研究的结论直接作为会计准则制定的依据是不恰当的(Holthausena and Watts,2001)。

在表外信息和表内信息都面向未来的情况下,会计信息的可靠性就会受到伤害。改善会计信息质量有两种选择,一是让表内信息也面向未来,提高相关性;二是让表外信息更加可靠,提高可靠性。

本文不试图回答上述所有问题,而是以公认的会计信息决策有用性为基础,仅就可靠性的特征和相关性对可靠性的影响进行分析。

一、决策信息与会计信息

会计信息的决策有用性不仅成为共识,也得到了现有研究的验证,在纽约证券市场,1953~1993年期间,会计盈余和账面价值对股票价格的解释能力大约超过40%,80年代后超过50%(Collins et all,1997)也有研究表明过去二十年纽约证券市场会计信息的解释能力下降了(Lev,1998)。;在我国证券市场上,会计盈余信息对股票价格也有较强解释能力(袁淳,2003)。然而,投资者真正用于投资决策的信息远远不止会计信息,非会计信息对股票价格也会产生很大影响,我国证券市场1996年12月中下旬的波动就是一个例证。

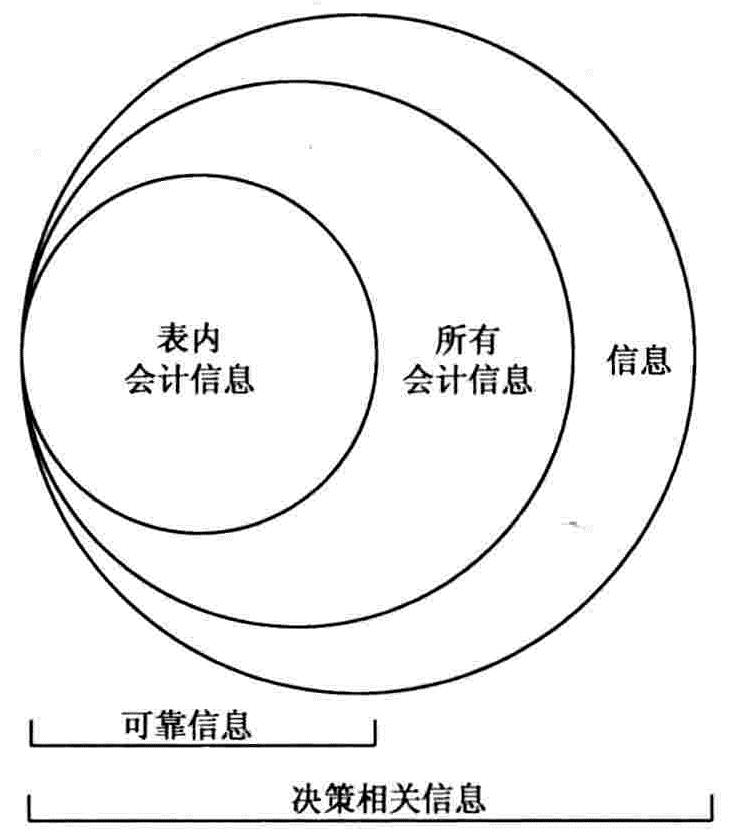

公司(会计信息提供方)、审计(会计信息的验证方)和投资者(会计信息的使用方)三方的交集应当是最理想的会计信息,公司愿意提供、审计师能够验证而又是投资所需要的信息(RechardM.Cyert and Yuji Ijiri,1975)。因此无论从会计原则角度看还是从投资决策需求角度看,会计信息都应当同时具备相关性和可靠性。然而,现实往往更为复杂,为了更好地满足投资者决策的信息需要,会计所提供的信息越来越偏向于相关性,甚至超出了会计力所能及的范围(Yuji Ijiri,2003)。按照信息的种类,可以将投资者需要的信息作如下划分:

图1中,所有会计信息包括盈利预测信息、表外披露的公允价值信息等信息。由于会计原则和以经济业务发生的凭据为依据的会计核算程序的要求,即便在会计信息的可靠性受到其相关性影响的情况下,仍然有理由相信,表内的会计信息是所有决策信息中最为可靠的可以用货币单位表达的信息。

资本市场接受会计信息存在一个默认假设,即公司披露的会计信息是可靠的(Bath et all,2001),市场只是对公开揭露的虚假会计信息作出强烈反应,如安然公司、银广夏等。这种默认或者建立在对审计机构、监管机构的信任基础之上,或者出于对公司道德的认可。即便市场能够发现公司利用权责发生制调节利润的行为,如对现金流量没有影响的会计方法变更,但是,对会计信息(如会计盈余、账面价值)可靠性的辨认仍然不够有效、及时。

图1 投资者需要的决策信息

图1 投资者需要的决策信息二、可靠性与确定性

会计信息的可靠性是各国会计准则制定机构普遍认可的基本特征,但是,对可靠性的理解却不同。美国财务会计准则委员会将可靠性定为“如实反映”“可验证性”和“中立性”。国际会计准则委员会将可靠性定义为“如实反映”“实质重于形式”“中立性”和“谨慎性”。“如实反映”“实质重于形式”实际上是真实性,而“中立性”就是客观性,即为真实客观,“可验证性”类似于科学试验中的可重复性,目的在于消除会计计量上的偏差行为。对于会计上的不确定性,则大多通过“谨慎性”来表达以谨慎性解释确定性并不能表达“确定性”的含义,谨慎性并不要求经济交易结果和判断经济交易结果的确定性,而只是处理不确定性的原则。。

现行会计体系是建立在“过去的交易”基础之上的,而不是对未来的估计,其本身就具有确定性的要求。正因为如此,现行会计体系才被认为是不完整的(AAA,1991)。尽管会计只能确认“过去的交易”,也不可避免地存在估计和判断因素,如外币折算、按照市场价格调整账面价值、预计负债、赊销收入的确认等。因此,在真实客观既定的条件下,可靠性便取决“确定性”的程度。

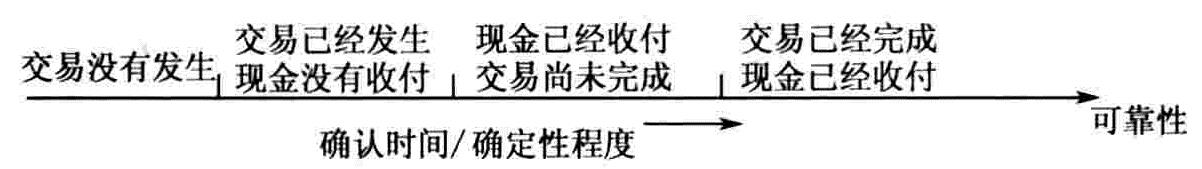

会计上的“确定性”是指经济交易及其现金结果的确定程度本文不讨论非交易性的资产价值的变化。在交易没有发生的情况下,确认资产价值的变化,其不确定性更大。,如果交易和现金收付都已经发生,则交易的结果便是确定的;交易已经发生,但没有发生现金收付,交易结果便存在不确定性;发生了现金收付,但交易没有完成,也存在对交易性质认定上的不确定性;交易没有实际发生,存在更大程度的不确定性。如图2所示。

图2 可靠性与确定性

图2 可靠性与确定性根据会计确认和计量的内容,确定性包括交易的经济性质的确定性和交易金额的确定性,前者是对会计报表项目的确认,如,是资产还是费用、是收入还是负债等,这类不确定性通常按照实质重于形式的原则来排除;后者是计价结果的确定性,会计准则通常用“可计量”、“可以合理地估计”等来表达。

出于可靠性的要求,会计确认和计量需要具备确定性的特征,而现实中的经济交易却具有很强的不确定性,尤其是经济全球化、金融工具创新和以信息技术为代表的高新技术的发展,会计面临着越来越多的不确定性,两者显然是矛盾的。现行会计体系正是处于这种以确定的方式处理不确定的事项的矛盾当中(Beaver,1991),这种矛盾集中反映为会计估计事项,比如将固定资产大修理费用确认为资产,前提是假定在持续经营的条件下大修理费用肯定会产生金额更高的收益,然而,大修理费用所产生的未来收益的金额是不确定的。从这个意义上讲,几乎所有的事项都是“或有事项”,尽管依赖于过去的交易,因为资产和负债都是未来可能的经济利益和可能丧失的经济利益,只是会计传统上将众多的或有事项视为确定事项。

不确定性表现为经济业务的多种可能结果,数学上以期望值表示,这显然不适用于会计计量;市场价值是对未来不确定事项的判断结果,因此,采用市场价值作为计量基础,也就是以市场对不确定性的判断取代企业对不确定的判断,目的在消除会计上的不确定性。然而,市场是不完善的,不是所有会计事项都能够通过市场价值表现出来,因此,即便使用市场价值,会计估计和判断仍然是无法避免的。比如,上述大修费用,就很难找到一个能够反映其未来收益的市场价值,即便可以找到,也很可能是不可靠的。此外,对于一个特定企业的特定资产,其产出价值是不可确定的,由于不同的企业具有不同的资源组合能力,某一单项资产本身产生的未来效益是不可确定的,一项资产的市场价值是市场对该项资产在平均水平下的未来产出效益,而不适用于特定企业(夏冬林等,2003)。

确定性是会计的本来要求。尽管会计面临的环境和经济事项是不确定的,但会计报表确认和计量的结果应当是确定的至少目前的会计报表不是报告多个不确定的结果,让报表使用者自己判断。。当面临不确定性时,会计确认和计量只能选择更为确定的结果。再如大修理支出,尽管未来收益不确定,但不能因此而确认为费用(除非确定地判断该项支出的未来收益为0),比较而言,实际支出是确定的、可靠的。因此,会计确认和计量只能是以确定的结果处理不确定的事项。

现行会计准则大体上在两个方面发挥作用,一是统一标准,避免不同企业对同一经济业务作出不同判断,保持会计信息的可比性或者符合会计信息的其他特征;二是排除“不确定性”因素,例如,我国收入确认准则中关于收入确认条件的规定,长期建造合同关于运用完工百分比法的条件等等,得到广泛认可的广告费用和研发费用计入当期费用而不予以资本化,也是因为这些支出的结果具有很大的不确定性;针对收入确认存在标准不一致、不确定性越来越明显的问题,美国证监会(SEC)于1990年12月3日发布会计公告:《财务报表中的收入确认》,明确要求在交货并价格确定以后才能确认收入(SEC,1999),排除了收入确认中的不确定性问题。

通过增强确定性来提高可靠性,并不如人们想像的那样都要以牺牲相关性为代价。比如,会计盈余的相关性问题,实际上也是可靠性问题。会计盈余之所以信息含量降低,其中一种推测就是会计盈余容易被操纵,另一种推测是会计盈余没有体现市场对企业盈余的理解将净利润扩展为综合收益,确认资产增值,等等,实际上都是探索新的会计盈余的尝试。,需要回答的问题或者是如何减少操纵余地,或者是到底什么是企业的真正盈余(回答是什么的问题也就是确定经济交易的实质),两者都可以理解为可靠性差,因而导致相关性差。可以设想,如果这两个问题都得到了圆满地解决,会计信息,尤其是会计盈余信息的相关性将会大大提高。从这个意义上讲,正是因为会计信息的可靠性没有满足投资者的预期,才使得会计信息的有用性受到怀疑。

以确定性来定义可靠性,并不意味着会计确认和计量结果不包含任何的不确定性,而是要求会计确认和计量应当达到一定的确定性程度,尤其是面临不确定性时,所依据的事实应当具有确定性。

三、相关性的演变:美国经验

按照美国财务会计概念框架,相关性和可靠性一并构成会计信息的有用性,相关性的具体要求包括预测价值、反馈价值和及时性(FASB,1980)。

FASB第1号财务会计概念公告,将编制财务报表的会计准则扩展到“财务报告”,于是,表外披露成为相关“会计信息”的一个重要内容,如分部报告、通货膨胀情况下的现行成本信息、管理层讨论与分析、石油行业的储量信息(RRA,储量确认会计),以及盈利预测信息等等。FASB还发布了专门的关于披露事项的会计准则,但对会计报表提供的信息和表外披露的信息也作了明确的界定(FAS 105):

财务报表是财务报告的中心……一整套财务报表对于实现财务报告的目标是必不可少的……但是,由于很多重要的项目发生时存在很大的不确定性,因而没有在财务报表中确认为资产或者负债。……本委员会认定的主要披露目的是:(a)描述已确认和未确认事项,(b)提供未确认事项的指标以及未在财务报表中反映的确认事项的相关指标,(c)向投资者提供有助于评价已确认和未确认事项的风险和潜力,(d)当其他会计问题不够明朗时,提供中期重要信息。

尽管会计准则制定机构和证券市场监管机构在整个80年代对提高会计信息的相关性作出了很大的努力,颁布管理层讨论与分析、盈利预测信息等规定后美国证监会从1934年成立以来,一直反对在向其递交的文件中包含任何非历史事实,70年代开始,SEC来了180度转弯,推动公布预测信息(Ijiri,2003)。,也有人归纳为“面向未来的财务报告”(Burton,1981),但是,在提高会计信息的相关性方面,主要体现在表外信息方面。

进入90年代以来,受到信息技术和新经济的影响,会计实务界开始讨论财务报告的转向问题,认为传统的历史成本会计信息对评价股东价值失去了意义,其中,1994年美国注册会计师协会财务报告专门委员会的报告最具代表性(the Jenkins Committee,1994),其报告的题目就十分独特:《改进经营报告——以顾客为中心:满足投资者和债权人的信息需求》;关于新经济对财务会计提出的挑战,越来越受广泛关注,甚至发出了许多耸人听闻的警告:财务报表的使用者开始使用其他信息来满足其决策需要,我们会计人员怎么办?(Rimerman,1990),会计必须进入信息技术时代(Elloit et al 1991),放眼望去,未来的财务报告更难解释(Sever et al,1990)。

1991年,美国会计学会的会计和审计计量委员会发表研究报告,指出现行会计报表存在三个方面的不完整性:以交易为基础的确认计量原则,忽略了非交易性的资产价值变化;财务报表缺乏不确定性的完整信息;对无形资产确认不够。此外,现行会计系统还有两个缺陷:忽视货币的时间价值和企业的社会贡献。该报告直接指向表内信息的计量问题,提倡采用公允价值。

为了回应新经济中的三个会计问题:增加非财务信息的披露、更加面向未来的信息和增加无形资产信息90年代后期,因为无形资产没有在会计报表中确认,现行会计体系受到了广泛的批评。参见StevenM HWallman,The future of ac-counting and disclosure in an evolving world:The need for dramatic change(Accounting horizons,Sept.1995),Rich Karlgaard,SEClovesIC,Baruch Lev,Old rules no longer apply(Forbes,April7,1997)。FASB于2002年1月9日专门设立一个项目《关于财务报表未确认的无形资产的信息披露》。,FASB于2000年和2001年发布了两份专项报告,《经营和财务报告:新经济的挑战》这一报告后来也成为FASB于2002年1月将会计报表中未确认的无形资产的信息披露问题列入议事日程的依据之一。、《改进经营报告:增加自愿披露的会计信息》。正因为在这种背景下,才有了Collins对过去40年的纽约证券市场会计信息含量的研究。

与80年代不同的是,增强相关性的会计信息从表外信息进入了会计报表,其中包括按照公允价值计价资产和负债项目、确认未来事项等。美国证监会在90年代初要求对投资性证券和债务性证券采用公允价值计价(Wyatt,1991),FASB关于退休后福利(1990)、某些债务和权益性投资(1993)、长期资产减值(1995)、金融工具(1998)等会计准则都体现了公允价值计量和未来事项确认的要求。2000年2月,FASB发布了第7号财务会计概念公告:《在会计计量中使用现金流量信息和现值》,集中表达了在表内运用公允价值和确认未来事项的立场。

2001年,美国集中爆发了安然等大公司的会计舞弊事件,促使美国重新思考会计方面的问题。井尻雄士回顾了美国会计75年的发展历程,指出“两次股灾期间发生的最大的变化就是以事实为基础的会计转变为以预测为基础的会计”,“会计是对经济现实的反映,当会计发生了这个变化,经济现实也发生了变化,即提前确认利润使得公司业绩看起来很美,还经常伴随着股票价格上涨。”(Ijiri,2003)

尽管《萨班斯-奥克斯利法》明确提出了表内会计信息可靠性的要求,但美国会计职业界并没有因此而检查、评价会计准则的具体内容,大多就程序性问题进行讨论。美国财务会计准则咨询委员会(FASAC)2003年的一项调查表明,公允价值仍然是会计准则制定过程中值得关注的问题。

四、相关性:表外与表内

1.表内信息的相关性问题

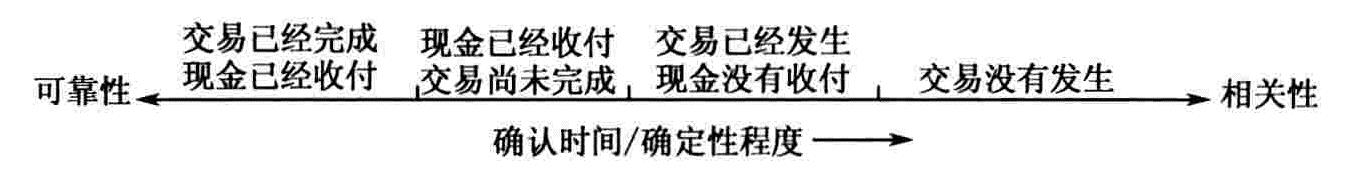

从会计的确认、计量和报告角度看,相关性本质上是一个时间问题,如果确认的会计事项越早,会计信息越具备相关性,但不确定性越高;会计信息披露越及时,越具备相关性(图3)。比如,收入信息,在收到现金以后报告(确认)收入,其决策相关性低于在收到现金以前报告(确认)收入。

相关性是与确认和报告时间相关的会计问题,公允价值问题实际上也是一个时间问题。按照公允价值计价,也就是在提供会计信息时,向使用者传达最近时刻的资产价值及其对损益或者净资产的影响,而不是等到按照现行价值交易后再确认损益。

图3 可靠性与相关性

图3 可靠性与相关性财务会计信息本质上是历史信息,只能以“过去的交易”为依据,而股票价格本质上则是对未来的预期。因此,投资者需要具有预测价值的会计信息。具有预测价值的会计信息表现为两个方面:一是未来事项;二是最接近于报告日的价值计量。由于历史成本会计以过去的交易为依据,并且只是按照交易发生时的成本作为计量基础,因此,普遍认为推断历史成本会计信息是过时信息,是无关信息。然而,事实并不完全如此。

第一,从逻辑上推断,相对于收付实现制,权责发生制之所以得到广泛运用,一个重要原因在于其会计确认结果具有预测价值。会计报表中表现为各种应计项目,应计项目越多、金额越大(排除人为调节因素),会计信息的预测作用就越大,决策相关性就越强。因此,即便严格按照历史成本计价,权责发生制下的会计信息本身就包含了对未来事项的确认,也是具有预测价值的,“在收到现金之前确认收入预计将来会收到现金,在现金支付之后确认费用预计将来会产生收益、收入和现金流量”(Beaver,1991)。

第二,与历史成本计价比较,采用公允价值计价,是为了更早地确认收益或损失或者净资产,即在收益和损失或净资产实际发生或实际取得之前予以确认,现金流量贴现也就将估计的未来现金流量通过贴现的方法作为当期损益(如果有差额)。现实中,为了避免当期收益的波动,将公允价值与历史成本的差异计入净资产,并称为以偏重“利润表”转为偏重“资产负债表”,将当期利润扩展为“综合收益”。这本质上属于管死利润表、开放资产负债表这种矛盾的做法最为典型的代表就是SEC,一方面,强调公允价值、提倡面向未来的会计,另一方面,在收入确认条件上却极为苛刻。。历史地看,将损益信息独立于资产负债表是为了更好表现当期经营成果,利润表与资产负债表是相辅相成的。

金融企业的财富增加表现为资产价值的增值,从事证券投资的金融企业更是如此。而对于非金融企业,其财富的增加表现为净利润,并不是资产价值的增值,按照公允价值调整资产价值,并没有反映企业的财富增加,因此,非金融企业以交易作为财富增加的基准是合理的。Mary Barth1998年的研究发现与此推断基本一致。

第三,尽管美国的研究表明,会计盈余的解释能力在下降,而账面价值的解释能力在上升,但会计盈余仍然具有解释能力。而对此研究发现的推断是,会计盈余不能反映企业的经营业绩,于是借助于账面价值,这并不意味着会计盈余不重要,而恰恰是需要增强会计盈余的可靠性(有用性)。

2.表外信息:以披露替代确认

为了增强会计信息的相关性,披露事项成为一个正式的会计问题,于是,披露与确认、表外信息与表内信息也变成了会计的重要问题之一。从会计信息的决策有用性角度分析,如果表内信息的作用越来越小,而表外信息含量增加,那么,投资者实际上模糊了会计信息的表内外的差别,将表外信息视同为表内信息。

表内信息必须符合会计确认计量的基本要求,而表外信息的披露则宽泛,尽管会计准则制定机构颁布了一些披露的准则。因此,会计报表能够提供的信息量是有限的(为了保证可靠性的要求),而表外信息量可以无限。从信息量和投资决策需求看,表外信息显然优于表内信息。正因为如此,才有以披露替代确认的说法(Johnson,1992)。

以披露替代确认的判断实际上存在一个基本的前提:会计信息只需要具备相关性,可靠性由信息使用者自己判断。这个前提忽视了会计(不仅是会计信息)的一个基本功能:受托责任,即以什么程序保障资产的安全性?用什么信息告诉投资者和其他利益相关者资产的安全性?或许出于对披露的担心,FASB在确认了表外信息的贡献的同时,认为:“一般而言,资产、负债、收入、费用和其他财务报表项目的最有用的信息及其计量结果(相关性和可靠性的最佳组合),应当在财务报表中确认。”(SFAC No.5)

五、可靠性与相关性

假设,现有会计系统提供的信息量不变,但通过改变现行会计系统提高某一会计信息相关性,适当降低可靠性,即该会计信息的相关性和可靠性是冲突的。会计信息使用者对相关性和可靠性都一个基本要求,且可靠性的要求高于相关性(只要有一点相关就是有用的,可靠性很难观测,要求更高)。那么,就很容易找到一条优于L1的无差异曲线L2,而且,降低的可靠性程度低于提高的相关性程度。因此,问题不在是否可以通过改变现行会计系统,增加决策有用性,而在于以什么方式降低可靠性,尤其在降低可靠性时,不会在将来低于b点。

图4 假设会计信息量不增加.在相关性和可靠性之间选择

图4 假设会计信息量不增加.在相关性和可靠性之间选择(《会计研究》2004年第1期)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号