当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2005年卷 > 中国会计年鉴2005年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2005年卷 > 中国会计年鉴2005年卷文章 > 正文时间:2023-04-19 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

刘爱东

刘爱东刘爱东,中南大学商学院教授、博士生导师、1999~2005年1月任会计系系主任。湖南省内审协会常务理事,湖南省审计学会理事,中国会计学会和中国审计学会个人会员。主要从事管理会计与公司理财、现代审计理论与方法、风险投融资管理等领域的研究。主持并参加省部级及横向科研课题20余项,其中四项分别获省部级奖;主编教材四部、专著一部;在《USA-China Busi-ness Review》、《研究与发展管理》、《辽宁大学学报》、《中国财政》等国内外知名刊物上发表学术论文70余篇。

易玄,中南大学商学院讲师、在读博士研究生。

为更好地适应社会主义市场经济发展和经济全球化的需要,培养高层次、应用型的会计人才队伍,国务院学位委员会、教育部于2004年批准设立会计硕士(MPAcc)专业学位,2005年开始招生,在我国开展会计硕士专业学位教育。至此,我国已基本形成一个以学历教育为主线的较为完善的会计教育体系。基于社会需求发展中国会计教育、以人才培养目标为导向进行会计教育课程体系改革以及创新型会计人才的培养等问题,...

刘爱东

刘爱东刘爱东,中南大学商学院教授、博士生导师、1999~2005年1月任会计系系主任。湖南省内审协会常务理事,湖南省审计学会理事,中国会计学会和中国审计学会个人会员。主要从事管理会计与公司理财、现代审计理论与方法、风险投融资管理等领域的研究。主持并参加省部级及横向科研课题20余项,其中四项分别获省部级奖;主编教材四部、专著一部;在《USA-China Busi-ness Review》、《研究与发展管理》、《辽宁大学学报》、《中国财政》等国内外知名刊物上发表学术论文70余篇。

易玄,中南大学商学院讲师、在读博士研究生。

为更好地适应社会主义市场经济发展和经济全球化的需要,培养高层次、应用型的会计人才队伍,国务院学位委员会、教育部于2004年批准设立会计硕士(MPAcc)专业学位,2005年开始招生,在我国开展会计硕士专业学位教育。至此,我国已基本形成一个以学历教育为主线的较为完善的会计教育体系。基于社会需求发展中国会计教育、以人才培养目标为导向进行会计教育课程体系改革以及创新型会计人才的培养等问题,成为2004年中国会计教育关注的热点。

一、会计教育发展现状

对中国会计教育而言,高校作为培养专门会计人才的“加工厂”,其“产品”是否符合经济、科技和社会发展的需要,市场将会用铁律做出最公正的评判。从这个意义上说,高校所培养的会计人才是否得到社会的认可,是否适销对路,甚至供不应求,是检验中国会计教育成败的重要尺度。

2004年3月,教育部高等教育司对全国普通高等学校经管类专业本科人才社会需求和培养现状所进行的调研结果显示,91%的单位在今后相当一段时间都有该类专业人才的需求,本科人才仍是需求主体,重点院校的毕业生更受欢迎,市场营销、人力资源管理、会计学三个专业最受欢迎。社会用人单位最重视毕业生的综合素质、实际能力和专业知识,而对社会关系、性别和学习成绩则不大关注,但党政机关对性别和学习成绩比较重视。在对评价已聘用毕业生的工作态度、专业知识、综合素质、合作精神、社交能力、开拓创新精神、实际工作能力、外语和计算机水平等9项指标中,用人单位最满意的是工作态度、综合素质和合作精神;开拓创新精神、外语和计算机应用水平排最后,并认为高校与用人单位缺乏交流与联系、对市场前沿问题关注较少、教学设施落后和教学管理弱化是人才培养中的主要问题。同时,教师缺乏专业实践经历、案例教学环节薄弱、培养模式单一亦应引起高度重视。今后,在人才培养中最需要加强的是学生的分析问题与解决问题的能力、敬业精神、人际沟通能力、组织协调能力和心理承受能力。这些反馈较客观、全面地反映了我国普通高等学校经管类本科人才的社会需求和培养状况,为进一步深化该类学科的教育教学改革和制定相应的建设措施提供了重要参考。会计教育作为经管类教育的重要子系统,在其发展中亦应理性地分析和研究社会对会计人才的需求和现实人才培养状况的适应性,这是我国会计教育发展和会计教育研究的立足之本。

近年来,我国会计教育发展所取得的成就及在经济建设中所发挥的重要作用,得到了社会的认可,市场对会计人才需求的反映从某一侧面也验证了这一点。以我国普通高等院校本科会计学专业的发展规模为例,截至2003年,招收会计学本科层次的高校有366所,比2001年增加了73所;在校本科生达153619人,比2001年增加了43754人,约占2003年全部经管类本科在校生92万人的17%。2003年经管类本科生、博士研究生、硕士研究生和专科生的招生增幅分别为95%、144%、209%和226%,显然本科层次的增长速度远低于其他层次、特别是专科的培养规模。2003年可招会计专科生的学校有641所,在校会计专科生有182041人,若考虑全国网络学院等成人教育所招收的会计专业学生,其规模会更大。因此,基于社会对会计人才的需求,认真研究会计人才的培养规模、培养结构、特别是研究与会计人才质量有关的一系列问题,是中国会计教育健康发展的当务之急!

二、会计教育课程体系改革

面对目前我国会计教育发展的规模和社会需求现状,以及会计教育中所存在问题,会计人才的培养质量已引起教育主管部门、高等院校和会计学界的高度关注。以人才培养质量为导向所进行的会计教育课程体系改革,是21世纪我国高校所进行的教育教学改革系统工程的重要组成内容,各高校的改革有着自己的特色,也都取得了一定成效。以我国大学本科会计学专业为例,笔者对其课程体系的设置状况及怎样优化做了如下初步探索。

(一)我国本科会计学专业课程体系设置现状分析。我国大学会计教育的课程体系一般由“公共基础课”、“专业基础课”、“专业主干(核心)课”、“选修课”以及“实践课”五类课程构成。为进一步了解我国本科会计学专业课程体系设置的现状,笔者对我国内地13所大学进行了调研。并与台湾淡江大学、基督大学和美国一所大学进行了一些比较。

1.我国内地大学本科会计学专业课程体系构成分析。

表1 我国内地13所大学本科会计学专业的课程体系分类比较表 单位:学分

表1 我国内地13所大学本科会计学专业的课程体系分类比较表 单位:学分从表1可以看出:①在13所大学中53.4%的大学本科会计学专业总学分在160~175分之间;30.8%的大学本科会计学课程总学分在190~210分之间;15.4%的大学会计学课程总学分在130~145分之间。②几乎所有大学的公共基础课在总学分中的比重都在25%以上(北京大学的公共基础课也接近25%)。有5所大学的公共基础课学分在总学分中的比重在40%以上。③专业课包括专业基础课、专业核心课及专业选修课三部分,除北京大学、中南大学和西北大学在课程设置中没有对专业选修课学分限制,而无法对其专业课学分统计外,其他大学的专业课学分在总学分中的比重都在30%以上(如表2所示)。在10所大学专业课中专业基础课学分在专业课学分的比重都超过了33.3%,上海交通大学、西南财经大学、西安交通大学、河北经贸大学的专业基础课比重超过50%,中央财经大学和中国人民大学的比重相对低,在36%左右。但中国人民大学的专业核心课学分在专业课学分中比重占52.8%,浙江大学、中央财经大学、西南财经大学、东北财经大学、上海交通大学等5所大学的专业核心课程比重低于33%,其他4所大学的专业核心课程学分比重在33%~45%之间。东北财经大学和中央财经大学的专业选修课学分比重相对高,在30%~37%之间,中国人民大学和上海交通大学比重低于10%,其他大学专业选修课学分比重分布在16%左右。④9所大学的实验课程学分占总学分比重基本都在10%以上。

表2 我国内地大学会计学本科的专业课程学分分布表

表2 我国内地大学会计学本科的专业课程学分分布表2.台湾地区两所大学和美国一所大学本科会计学专业课程体系设置分析。笔者也将台湾地区两所大学和美国一所大学会计学本科课程体系分为:公共基础课程(主要包括语言类、计算技术类、人文科学和自然科学类基础课程)、专业课程(专业基础课程、专业核心课程和专业选修课程)、其他选修课程、实践课程。

表3 三所大学会计学本科课程体系构成

表3 三所大学会计学本科课程体系构成 表4 三所大学专业课程构成

表4 三所大学专业课程构成从表3、4可以看出:①台湾地区两所大学会计学本科课程体系中公共基础课程学分比例在20%左右,相对低于美国北德克萨斯大学。②三所大学的专业课程比重都在50%以上,专业核心课程学分在专业课学分中的比重也都在33%以上,且都高于专业基础课程学分。北德克萨斯大学的专业选修课学分相对低。

3.大学本科会计学专业课程体系设置的比较分析。对表1、表4进行分析,可以看出我国内地本科会计学专业课程体系在设置上与三所大学存在的主要区别有:①公共基础课程学分比重。我国内地大学的专业课程体系中公共基础课程学分分值都低于美国北德克萨斯大学公共基础课程学分分值。②专业课程学分比重。我国内地大学的专业课程学分比重低于台湾地区两所大学及美国北德克萨斯大学的专业课程学分比重。③专业课程构成。淡江大学、基督大学、美国北德克萨斯大学的专业核心课程学分明显高于专业基础课程和专业选修课学分,而我国内地大学专业核心课程学分相对少,低于专业基础课程。④实践课程设置。我国内地大学都安排了一定时间和学分的实习,而台湾地区两所大学和美国北德克萨斯大学的会计学本科课程体系中没有包括这一部分内容。

相比较后可以看出,我国高校在专业课程体系设置上的特征:①普遍能贯彻我国高等教育改革的理念,课程安排从大方向讲,更注重培养会计学应用型“专才”,而美国更注重培养复合型“通才”。②我国注重强化学生的专业基础理论。而美国北德克萨斯大学在课程设置上更能体现对人才培育的层次性和专门性。③我国考虑了对学生实际动手能力以及就业适应能力的培养,但案例教学、学生自学和讨论在设置上应加强。

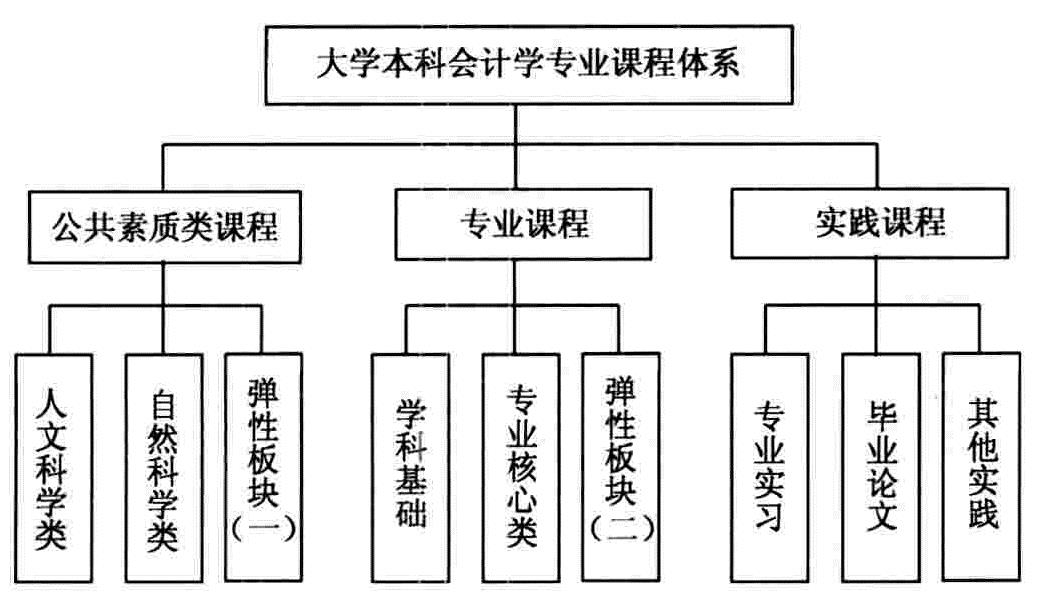

(二)我国高校本科会计学专业课程体系改革的思路。一是我国高校本科会计学专业课程设置应考虑的问题。①“宽口径、厚基础、多综合、重能力”课程设置原则。“宽口径”要求在会计课程设置中淡化会计专业特色,加强相关经济管理类专业基础课程在总体系中的比重;“厚基础”一方面要求强化语言和计算技术类基础课程的设置,另一方面在课程设置上要注重引导学生入门的会计类课程;“多综合、重能力”要求在会计学本科课程设置上要突出会计培养上的适应性和社会环境变迁对会计专业知识的更新。②课程设置应体现复合型、应用型、创新型人才的培养组合,应增加实践课程的比重,并考虑会计前沿理论课程的注入。③课程设置应体现“发展性和动态性”,导入“终身教育”、“终身学习”的理念,培养学生自行学习和自我完善的发展能力,以适应社会对高素质会计人才的需求。④课程设置应处理好“成人”与“成才”的关系,应涉及职业道德和相关法律教育的课程。⑤课程设置的“系统性、层次性”原则。系统性体现了会计人才应具备的基础理论、专业知识和相关能力培养的有关课程的科学组合及优化;层次性既指不同的学历学位教育课程体系设置应不同,又指同一学历学位教育由于个体等因素的差异“个性人才”(包括创新人才)对知识的需求。二是关于本科会计学专业课程体系的优化。①引入“滚动式”动态课程体系设置流程(见图1)。②构建弹性本科会计学专业课程体系(见图2)。三是课程结构及学分分布。根据对国内外大学本科会计学专业课程体系现状分析,我国高校本科会计学专业课程总学分为200学分(实践课不少于30学分)左右,课程构成比例及学分分布如表5所示。

图1 “滚动式”动态课程体系操作流程图

注:①是根据学科知识结构及社会对会计专业人才需求制定出会计学专业课程体系。②该课程体系的具体实施。③每年对该课程体系的实施效果进行定期评价。④根据每年的课程体系评价结果、会计知识及社会对会计人才需求变动情况及时对原有课程体系进行修正。

图1 “滚动式”动态课程体系操作流程图

注:①是根据学科知识结构及社会对会计专业人才需求制定出会计学专业课程体系。②该课程体系的具体实施。③每年对该课程体系的实施效果进行定期评价。④根据每年的课程体系评价结果、会计知识及社会对会计人才需求变动情况及时对原有课程体系进行修正。

图2 大学本科会计学专业课程体系结构图

注:①人文科学类:外语、哲学、法律等;②自然科学类:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计算技术等。③学科基础包括经济学和管理学基础理论课程,经济学基础:宏观经济学、微观经济学、货币金融学、财政与税收等;管理学基础:管理学、统计学、运筹学、组织行为学、战略管理、财务管理等。④专业核心课程:会计学导论、中级财务会计、高级财务会计、成本管理会计、会计信息系统、审计学、税务会计等。由于上述课程是本科会计学专业必修内容,因此这些课程的设置应相对固定。

图2 大学本科会计学专业课程体系结构图

注:①人文科学类:外语、哲学、法律等;②自然科学类:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计算技术等。③学科基础包括经济学和管理学基础理论课程,经济学基础:宏观经济学、微观经济学、货币金融学、财政与税收等;管理学基础:管理学、统计学、运筹学、组织行为学、战略管理、财务管理等。④专业核心课程:会计学导论、中级财务会计、高级财务会计、成本管理会计、会计信息系统、审计学、税务会计等。由于上述课程是本科会计学专业必修内容,因此这些课程的设置应相对固定。

表5 会计学专业课程体系实施流程

表5 会计学专业课程体系实施流程 续表

续表 续表

续表三、创新型会计人才的培养

我国高校培养的会计人才具有强烈的爱国热情、良好的思想觉悟、较高的道德水准;专业知识、适应能力有相对优势,业务能力较强。不足之处是实践能力、语言表达能力和写作能力不强,文化艺术修养、个性特色平平,团队精神、协调能力、开拓创新意识较弱。国内外大企业在筛选大学毕业生时的一些反响也是会计人才培养应该重视的问题。联想集团有限公司懂事局主席柳传志在为公司筛选大学生时说:我们需要一批为国家富强把职业当事业干、而又干劲足悟性强的年轻人,而不是单纯求职的人。美国“国家荣誉校长”Donald R.Coffee毕生从事教育教学研究推广工作,他表示“希望学生们能够掌握很多的知识”,但更加希望“他们能够在学校里学会如何融洽地与人相处”。笔者认为上述研究基本反映了目前我国高等会计教育所培养人才状况的一些共性问题,教育观落后所导致的培养目标的错位以及人才质量测度标准上所存在的误区,是应重视的原因之一。高校创新型会计人才培养的国际比较研究启示我们:灵活开放的教育制度是创新型人才培养的基础;宽松的教育环境、平等的师生关系、多元化的教改主体、学校与社会相通的“大课堂”是创新型人才成长及效能发挥的最佳途径。我国高校应重视创新型会计人才培养模式的研究和实践,以促进高校自我发展,自我约束运行机制的形成,转变教育观念,提升高等教育的会计人才培养质量。建议从以下几大方面着手:

(一)对高校创新型会计人才培养环境进行系统研究。可从“三维环境观”的立体层面,分析影响高校创新型会计人才培养成长的环境因素,如家庭环境和社会环境等,再从“大环境观”的角度审视创新型会计人才的培养问题,对利于创新型会计人才培养成长的高校教育环境进行优化。

(二)关于创新型会计人才素质要件构成体系的研究。会计不仅有严格的行业准入规则,而且有统一的执业标准。1999年美国注册会计师协会(AICPA)就从专业职能素质、人格素质和宽广的商业视角素质等方面,对进入会计业界的从业人员提出了三项核心素质能力要求。会计职业界对会计人才的从业要求,以及经济全球化和我国入世承诺实施所伴随会计市场国际化的加快,对我国的会计教育提出了新的挑战。因此,会计教育所培养的人才不仅要具备达到执业标准的能力,同时要有知识更新的学习能力、不断创新的开拓精神和会计市场国际化国际竞争力。

(三)关于我国高校创新型会计人才培养模式的研究。高校创新型会计人才培养模式,应包括高校创新型人才培养模式的构成要素、运作机制、高校人才质量标准体系、高校创新型人才的培养过程、课程体系及教学内容与要求、创新素质评价体系等方面的内容,是高校教育、教学改革的重要组成部分。要取得预期研究成果,不仅需要教育、教学改革的统筹考虑,加大资金等教育资源的收入,更加需要相关政策的支持和教育观念的转变。

(四)关于我国高校实施创新型会计人才培养模式的对策研究。应针对目前我国高校会计教育的现状,对实施创新型会计人才培养模式的难点进行深入分析,从更新教育观念(教育价值观和教育质量观),注重对学生知识、技能与素质的培养;加大教改力度,重视学生主体群的参与;引入弹性学制、学分制和互动教学模式;创造条件,有意识地将学生推向教学、科研、实践相结合的开放式育人环境,培养学生的独立意识和创新能力;引入市场竞争机制,优化教师资源的配制,把是否具有创新意识和创新能力作为选拔教师的标准之一;加快教学手段的现代化,教学方式的多样化,课程体系的科学化,教学内容不断更新的动态化,把我国高等教育会计人才培养目标定位在市场化、国际化的水准等方面提出相应的实施对策。

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号