当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2005年卷 > 中国会计年鉴2005年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国会计年鉴 > 中国会计年鉴2005年卷 > 中国会计年鉴2005年卷文章 > 正文时间:2023-04-19 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

谭劲松

谭劲松谭劲松,男,湖南隆回人,汉族,管理学(会计学)博士,现任中山大学管理学院副院长、教授。目前在公司治理与独立董事制度、企业绩效评价与企业家智力资本会计以及注册会计师行业管理等方面有所研究。博士研究生指导方向为公司治理与会计信息。在《管理世界》、《会计研究》和《审计研究》等刊物发表相关学术论文多篇。

陈小林,男,江西九江人,汉族,中山大学管理学院博士研究生,研究方向为审计理论与方法,在《会计研究》、《审计研究》等学术刊物发表论文10余篇。

注册会计师执业环境可以分为需求环境和供给环境,供给环境主要影响供给方——注册会计师能够提供的审计服务质量的水平和数量,需求环境主要影响需求方对审计服务需求的质量水平和数量。高质量审计服务市场的形成,既有赖于供给环境保证注册会计师能够也愿意提供高质量审计服务,也依赖于需求环境对高质量审计服务的需求。

尽管注册会计师执业环境都将对审计质量产生影响,但不同的执业环境对审计质量的作用方式及其效果不同。研究注册会计师...

谭劲松

谭劲松谭劲松,男,湖南隆回人,汉族,管理学(会计学)博士,现任中山大学管理学院副院长、教授。目前在公司治理与独立董事制度、企业绩效评价与企业家智力资本会计以及注册会计师行业管理等方面有所研究。博士研究生指导方向为公司治理与会计信息。在《管理世界》、《会计研究》和《审计研究》等刊物发表相关学术论文多篇。

陈小林,男,江西九江人,汉族,中山大学管理学院博士研究生,研究方向为审计理论与方法,在《会计研究》、《审计研究》等学术刊物发表论文10余篇。

注册会计师执业环境可以分为需求环境和供给环境,供给环境主要影响供给方——注册会计师能够提供的审计服务质量的水平和数量,需求环境主要影响需求方对审计服务需求的质量水平和数量。高质量审计服务市场的形成,既有赖于供给环境保证注册会计师能够也愿意提供高质量审计服务,也依赖于需求环境对高质量审计服务的需求。

尽管注册会计师执业环境都将对审计质量产生影响,但不同的执业环境对审计质量的作用方式及其效果不同。研究注册会计师执业环境的目的,在于弄清楚各类执业环境的差异及其对审计质量的作用方式,以便有针对性地提出改进措施。下面我们按照问题和对策、需求环境和供给环境的立体脉络评述2004年我国理论界和实务界对注册会计师执业环境建设问题研究的主要结论。

一、当前注册会计师执业环境存在的问题

从根本上说,市场缺乏对审计服务的有效需求,是我国当前注册会计师执业环境存在的诸多问题的根源。需求方对审计服务有效需求的缺失,成了制约我国审计服务质量提高的瓶颈。审计服务说到底是一种商业产品,需求方在很大程度上影响注册会计师的执业环境,影响供给方所提供产品的状况,注册会计师将被迫提供符合市场需求的审计服务产品。朱红军等人的研究发现,我国的IPO审计市场缺乏对高质量审计的需求,提供高质量审计的事务所不具有竞争优势,未能获得更多市场份额(朱红军、夏立军、陈信元,转轨经济中审计市场的需求特征研究,《审计研究》,2004年第5期。)。孙铮、曹宇从股权结构特征出发研究其对审计服务质量的需求状况,他们的研究也发现,国有股、法人股和境内个人股股东没有高质量审计服务需求,而他们又是我国上市公司的主要股东(孙铮、曹宇,股权结构与审计需求,《审计研究》,2004年第3期。)。由于市场有效需求不足,市场供给就显得过剩,直接影响注册会计师在审计关系中的地位。注册会计师在审计委托过程中的讨价还价中处于劣势地位,或者放弃某些业务,或者低价揽客,导致供给的无序和混乱。由于市场需求的无效和市场供给的混乱,作为协调市场关系的政府主管部门却不是从根本上改善市场环境,刺激审计市场的有效需求,而是头痛医头脚痛医脚,因而导致无论是在健全立法体系还是在严格执法过程方面,都无法起到净化市场环境、保护有序竞争的作用。

下面从需求方、供给方和监管体制三个方面讨论当前我国注册会计师执业环境存在的主要问题。

(一)需求方公司治理失效

(二)需求方内部控制不完善

目前内部控制薄弱是注册会计师形成审计风险的重要因素(杨志国、常志安,关于上市公司审计风险成因的调查研究,《审计研究》,2004年第4期。),朱荣恩等的研究表明有42.1%的企业对内部会计控制规范总体应用效果并不理想,超过半数的被调查者表示对会计系统内部控制、预算控制、内部报告控制三种方法的应用效果差(朱荣恩等,关于企业内部会计控制应用效果的问卷调查,《会计研究》,2004年第1期。)。可见,被审计单位薄弱的内部控制环境也对注册会计师执业质量的提高造成了不利影响。

(三)审计市场竞争秩序混乱

(四)行业自律监管体系不健全

行业自律是指由注册会计师协会进行自我管理、自我监督,以维护行业执业秩序。刘明辉、徐正刚认为,我国的行业自律存在一定程度的缺位现象,协会是一个半官方半自律、扮演着双重角色的准政府(刘明辉、徐正刚,注册会计师行业管理模式的现实选择,《审计研究》,2004年第1期。)。协会过多履行的是政府监管职能,而不是行业自律职能,尽管《财政部关于进一步加强注册会计师行业管理的意见》收回了原委托协会履行的行政职能,但协会自律仍然存在关系不顺、职责划分不清、监管力度不够等问题(李长爱,政府行政监管与行业自律监管的协调发展—提高我国注册会计师行业监管效率研究,《审计研究》,2004年第6期。)。

(五)政府监管方法不当

政府监管是约束和规范注册会计师提供高质量审计服务的重要措施。李长爱认为,我国的政府监管存在监管力量过弱、监管责任不明、监管方法不当、监管头绪混乱等问题,影响了审计质量的提高。陈建明也认为,政府采用排查的方式监管,既缺乏效率,也使正常运作的被检查单位疲于应付,苦不堪言,而且存在多头监管、重复检查等问题,使业内普遍存在半年查别人、半年被人查的怨言(陈建明,注册会计师行业质量控制体系研究,会计研究,2004年第3期。)。

(六)法律、法规环境不健全

常志安认为,我国目前市场体系和法律法规不健全,注册会计师的违规成本低,助长了违规行为的发生,而且存在执法和监管机构对违规乃至违法犯罪行为的认定模糊,处罚措施缺乏力度,处罚不够及时等问题。万翠英也指出,在对注册会计师违规责任的规定上过于原则,可操作性差,而且目前的处罚主要以行政处罚为主,民事赔偿较少,单一的处罚方式减弱了法规的监管效果(万翠英,我国注册会计师虚假陈述之原因及立法完善,《石家庄经济学院学报》,2004年3月10日。)。

二、改善注册会计师执业环境建设的对策

围绕注册会计师执业环境存在的上述种种问题,一些学者提出了以下改进措施:

(一)加快需求方公司治理结构的改革步伐

被审计单位公司治理的失效影响了注册会计师的审计独立性,常志安就如何加快公司治理结构的改革提出了下列建议:1.关注国外动态,借鉴国外的有益经验强化公司治理;2.通过增加独立董事数量,建立独立董事的奖惩监督机制,真正发挥独立董事的作用;3.通过谨慎选择独立董事,处理好审计委员会与内部审计机构、监事会等关系,充分发挥审计委员会的作用;4.改革监事会,由财政部、监管部门和主管部门等组成上市公司监事会管理机构,挂靠证监会,由该独立机构向上市公司派驻监事,充分发挥监事会的监督作用。

(二)培养市场高质量审计服务需求和建立审计质量识别和控制系统

需求市场对审计质量的引导作用至关重要,查道林、费娟英在研究独立审计声誉机制的建立时发现,独立审计声誉机制无法建立,与买方主导市场、存在过度竞争、事务所对客户的依赖性超过了客户对审计师的依赖性有关,因此他们指出,应培养高质量审计服务需求。对高质量审计服务的自愿需求,会使得客户对审计服务的出价与审计质量差异挂起钩来,优胜劣汰机制将使采取声誉战略的事务所能获得更多的市场份额。同时还应建立审计质量识别和控制系统,通过识别系统使市场能够区分不同事务所的审计质量的差异,并作为支付审计费用的参考,通过控制系统使事务所能够保持和提高审计质量(查道林、费娟英,独立审计声誉机制研究,《审计研究》,2004年第5期。)。

(三)改变审计委托关系

由于公司治理的弱化,导致了注册会计师无法超然独立于被审计人,因此,一些学者从另外一个角度提出应改进目前的审计委托关系。叶忠明认为,有效解决措施是增加第四方审计关系人,专门从事聘请审计师的工作,第四方审计关系人的出现改变了原有三方关系人的部分关系和行为。目前诸如全部由独立董事组成的审计委员会、监事会,以及证券监督委员会下设审计服务机构、保险公司、公共服务选聘机构均可以承担审计第四方关系人的角色。张宜霞也认为,为了保持审计的独立性,首先的措施就是改进审计委托模式,在目前的三方委托关系之外设立一个独立于被审计单位的委托中介,委托中介最好是政府或行业监管的权威部门,彻底割断被审计单位管理层对注册会计师的选择权(张宜霞,审计委托模式的演进和改善,《中国注册会计师》,2004年第1期。)。

(四)改进政府监管方法

专家学者就如何提高政府监管效果提出了以下对策:

1.明确政府各监管部门的关系及建立监督协调机制。将众多的政府监管部门区分为直接监管部门和派生监管部门,其中财政部为直接监管部门,审计署等监管部门为派生监管部门,直接监管部门实行常规检查,派生监管部门实行触发检查(中山大学管理学院、广东省财政厅联合课题组,注册会计师行业行政管理:理论、现状与对策—基于广东省行业调查的研究,《课题报告》,2004年。),并实现监管目标、理念、方式,特别是监管标准的统一。

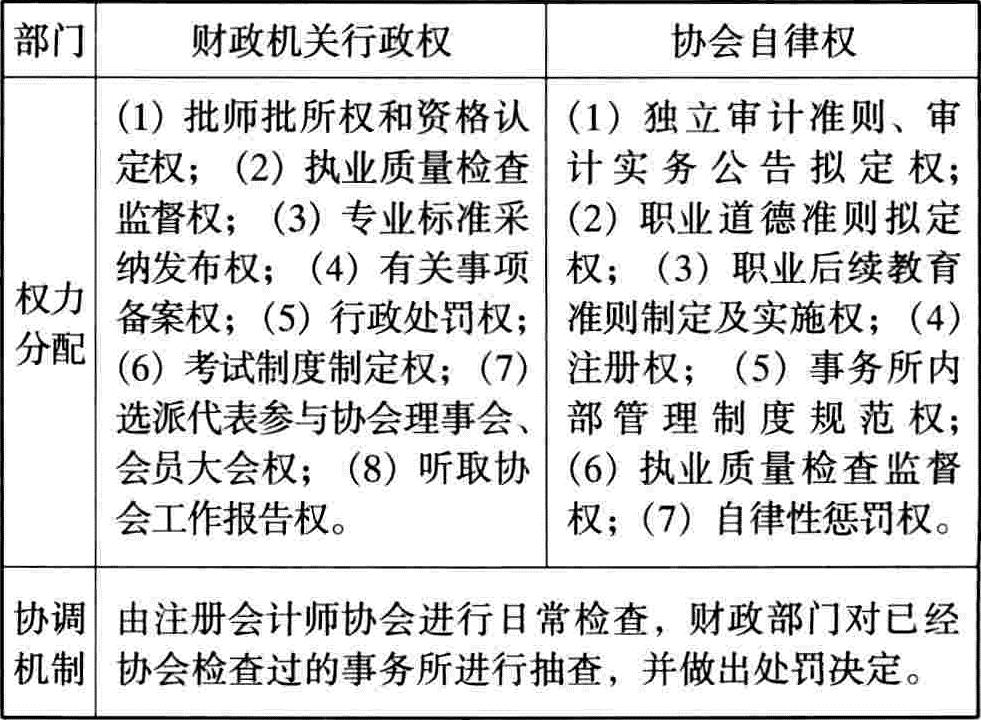

2.明确财政部门行政监管和注册会计师协会自律监管的权限和范围。根据中山大学管理学院、广东省财政厅联合课题组的调查研究,财政部门与协会之间的监管范围和协调机制如表1所示。财政部应出台《财政部门实施注册会计师行业监管准则》等法规,确定财政部门的监管内容、监管机构、监管报告和监管责任等;规范监管程序和完善监管方法,实施定期轮查,使政府监管制度化。

3.明确政府监管的目标和重点。陈建明提出,应实行例外监管。对那此客户出现重大问题、有重要线索、有重要前科的事务所实施重点检查、例外监管,事务所的例行检查由行业协会完成,政府监管应该着重放在事务所的质量控制体制上,重点检查事务所有没有完善、健全的质量控制体系,该质量控制体系是否行之有效,政府监管应以促进行业健康发展为目标。

4.加快财政部门内部监管机制的建立。财政部应根据会计司、监督检查局、条法司的职能分工,建立相应的办公协调机制,联席会议应该成为一种制度,定期予以召开,在会上应对近期本部门的工作情况进行通报和沟通。设立专业委员会,对注册会计师、会计师事务所的违规情况进行技术鉴定,判断是过失、重大过失还是协同舞弊等,从而为监督检查部门的处罚提供依据,并代表公众对注册会计师行业进行监管,引进和培养人才,加强财政部门的监督力量。

表1 财政部门与协会之间的监管权分配与协调

表1 财政部门与协会之间的监管权分配与协调(五)完善行业自律监管体系

行业自律与政府他律一样,对维护注册会计师执业质量具有重要作用。大家提出的对策主要有:

1.强化协会内部治理机构建设。常志安认为,应建立以会员为中心的行业自律管理体系,改革协会理事会,增加执业人员比重,完善议事规则,加强协会秘书处的作风建设、工作机制建设、制度建设、机构建设和队伍建设。

2.确定行业自律监管体制建设的重点。㱔克明(2004)认为行业自律监管体制建设有两个重点:注册会计师的教育培训和执业质量的监督检查,核心是会计师事务所执业质量检查。为了做好这项工作,协会应该强化执业质量检查的组织领导,省级协会每年都应当制定年度检查计划,并且采用适当的方式确定年度被检查事务所名单,省级协会应当选择培养自己的检查队伍,明确检查人员的权利和纪律,慎重处理检查结果,并做好执业质量检查工作总结(㱔克明,注册会计师行业自律监管体制建设探讨,《中国注册会计师》,2004年第11期。)。

3.建立一支强有力的自律监管队伍。刘志耕提出,要建立一支业务精湛、作风过硬的监管队伍,实现业内监管专家治理,并可采用订立行业自律公约、成立行业自律公约管理委员会等措施来强化自我约束、自我规范(刘志耕,对行业自律监管的一些探讨,《中国注册会计师》,2004年第9期。)。李长爱也提出,要通过考试选拔各级协会的监管人员,提高各级协会专业人才的比重。

4.规范审计收费。目前审计收费定价形式有3种:(1)由物价或物价与财政部门一起制定的收费标准;(2)市场调节价;(3)招标定价。在这3种方式中,最为常见的是第一种,许多省份和地区是由物价部门或者是物价部门和财政部门共同制定审计收费标准。事务所执业按照规定的标准收费。

关于如何规范审计收费,也存在一定的争议。有的学者认为,审计收费是市场行为,不应该由政府加以干预,应全面放开,而有的学者则认为我国注册会计师行业发展尚不成熟,需求方不需要高质量审计服务,而且是典型的买方市场,需求方可利用优势强迫审计服务供给方降低收费标准,从而损害了注册会计师行业的利益。因此,作为过渡性手段,采用审计服务指导价方式保护行业利益,抵制需求方的压价是必要的。

(六)加强注册会计师行业宣传力度

社会各界对注册会计师行业所能起的作用及其社会价值存在模糊认识,目前许多媒体的报道存在倾向性,过多报道注册会计师的负面消息,但对注册会计师所起的正面作用宣传不够,这大大影响了注册会计师行业的声誉和形象。常志安提出,要大力开展形式多样的行业宣传活动,及时向社会宣传注册会计师行业在一系列执业失败事件后的反思和重塑行业形象的诚意、决心和举措,及时向社会宣传体现时代精神和良好职业道德风尚的典型事例,创造良好的社会氛围。广东省注协注册会计师执业环境建设课题组也提出,要加大行业宣传,合理引导社会公众期望:一要让社会公众了解注册会计师审计所起的重要作用;二要让社会公众弄清注册会计师审计存在的局限性,防止出现期望差距过大,影响社会公众对注册会计师行业的信任度。

(七)强化注册会计师行业诚信和职业道德建设

诚信和职业道德建设是从内心约束注册会计师保持审计独立性的重要措施,要在全行业进行诚信和职业道德建设,提高注册会计师的社会诚信度和职业道德素质。郝玉贵认为,应建立行业诚信评级制度,设立具有独立性的评级中介机构,明细各项指标,对行业内各事务所的诚信度进行评级,建立健全会计师事务所及注册会计师的诚信档案,公之于众,接受公众监督,从而提高行业整体信誉、声誉,重塑注册会计师职业形象。

(八)积极谨慎地引入风险导向审计

注册会计师的审计质量不仅与注册会计师的审计独立性有关,还与审计技能有关,科学的审计技术方法有利于提高审计质量。风险导向审计是指审计人员以风险的分析、评价和控制为基础,综合运用各种审计技术、搜集审计证据,形成审计意见的一种审计方法。相对于传统的账项审计和制度基础审计,风险导向审计既可以把审计资源集中于高风险的审计领域,又可以提高审计效率,节约审计成本。尽管风险导向审计的理论和实务均处于发展阶段,但其比较优势明显,因此,我们可考虑在条件成熟时谨慎引入风险导向审计,以促进审计质量的提高。

(九)完善技术规则体系

与注册会计师执业有关的技术规则体系包括了会计准则体系和审计准则体系。注册会计师对被审计单位财务会计报告公允性的判断标准,是以被审计单位财务会计报告是否遵循了会计准则或会计制度为标准,会计准则和会计制度成为注册会计师执业的准绳。如果会计准则和会计制度质量不高,也就是说“尺子”不准确,显然按照“尺子”丈量出来结论也是不准确的。审计准则规范了注册会计师的执业行为,如果行为规范不当,也无法实现高质量的审计目的。高质量的会计准则和审计准则体系有利于提高注册会计师执业质量和保护注册会计师利益。为了改善注册会计师的执业环境,应加快会计准则和审计准则的研究和制定工作,根据现实经济业务的缓急程度,出台相关会计准则和审计准则,完善注册会计师执业的技术规则体系。

总之,对注册会计师执业环境建设的研究发现,尽管执业环境在近几年有了改善,但根本性的问题尚未得到解决,包括需求方并不需要高质量审计服务,需求方公司治理不健全,而规范供给方的政府他律和行业自律体系均存在缺陷等。目前要改善注册会计师执业环境,需要政府各部门共同参与,既要改善需求环境,培育需求高质量审计服务的市场,也要强化对供给环境的约束和规范,引导和约束注册会计师提供高质量审计服务。

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号