宏观经济波动、管理层持股与企业盈余管理

盈余信息是管理者激励契约的基础,但由于信息不对称、会计计量的局限性等因素,真实净收益无法得到准确衡量,管理层可能通过操纵会计盈余来实现某些特定的目标(Scott,1977),近年来管理层激励与企业盈余管理之间的关系已经成为会计学界研究的热点话题。作为管理层激励的重要内容,管理层持股是一柄双刃剑,既可能产生利益趋同效应,也可能导致掘壕自守行为,因此管理层持股与盈余管理之间的关系尤其值得我们进行深入探讨。

理论上,管理层持股与盈余管理之间的关系存在不确定性。一方面,利益趋同假说认为通过授予管理层股份,尽可能实现委托人和代理人的利益趋同,管理层会把企业的长远发展视为自身的职业使命,这样有助于降低代理成本并发挥协同效应提升公司业绩(Warfield等,1995;Rajgopal和Shevlin,2002;林大庞和苏冬蔚,2011)。当CEO等高层管理者拥有更多的股份时,公司的会计违规行为将显著减少(Armstrong等,2010)。另一方面,掘壕自守假说则认为内外部监督和治理机制的不完善使得管理层持股并未发挥其对管理者的激励效果(李增泉,2000),反而会诱导管理层进行盈余管理来实现自我利益最大化(Warfield,2005;Peterson,2012)。学者们关于管理层持股对企业盈余管理的影响尚未达成共识。

此外,宏观经济环境也会对管理层持股与盈余管理的关系产生影响。企业管理者进行资本结构、现金持有等决策均会受到宏观经济波动的显著影响,Levy和Hennssy(2007)以及姜付秀等(2008)发现公司会根据市场环境不断调整自身资本结构以趋向最优水平,Opler等(1999)、

江龙和刘笑松(2011)发现在经济衰退期,公司为了防范股票市场和银行借贷市场的摩擦加剧导致资金链断裂,具有较高的现金积累倾向。越来越多企业已将宏观经济波动作为生产经营、投融资决策的重要考虑因素。值得关注的是,宏观经济的波动不仅显著影响着资本市场的运行,而且也会对上市公司管理者行为产生重要的作用,但现有文献中鲜有结合宏观经济波动考察微观企业管理层持股对盈余管理行为的影响。因此,有必要将宏观经济波动纳入对二者关系的研究中,考察在不同的宏观经济环境中,管理层持股与盈余管理关系是否存在显著差异。

本文基于2007~2014年A股上市公司数据,实证检验了管理层持股对盈余管理行为的影响,以及宏观经济波动对二者关系的调节效应。研究发现:(1)管理层持股是管理层进行盈余管理的重要诱因之一。管理层持股非但未能缓解代理问题,反而因为持股后财富与股价密切相连,诱导了“理性”高管操纵会计盈余的自利行为。(2)宏观经济波动对管理层持股与盈余管理程度关系具有调节效应。当宏观经济景气时,管理层持股与盈余管理程度的正相关关系显著增强,并且进一步研究表明宏观经济波动对管理层持股与盈余管理程度关系的调节效应主要存在于非国有企业和非主板上市公司。

本文可能的贡献如下:第一,在控制宏观经济波动影响的基础上,运用固定效应面板回归模型,检验了管理层持股对盈余管理行为的影响,为二者关系提供了更为准确的经验证据,不但丰富了管理者激励经济后果的研究文献,而且提供了盈余管理影响因素的新证据;第二,以往的众多文献忽略了不同宏观经济环境对管理者激励与企业盈余管理行为之间关系的影响,本文将宏观经济波动纳入管理层持股与盈余管理程度关系的研究,拓展了宏观经济环境与微观企业行为关系的研究视角,有助于加深理解宏观环境变化对微观企业行为的影响。

本文共分为七个部分,除第一部分引言之外,第二部分为理论分析与研究假设,第三、第四和第五部分分别为研究设计、实证分析和稳健性检验,第六部分是进一步分析,第七部分对文章进行了总结并提出对策建议。

企业所有者追求股东财富最大化,而“代理人”管理者更加注重实现薪酬、名声和在职消费等个人收益,双方存在利益冲突(Jensen和Meckling,1976)。由于企业内部的信息不对称和管理者工作任务的复杂性,股东无法有效监督管理者真实的工作表现,企业可能存在逆向选择和道德风险等代理问题,必须制定有效的薪酬契约实现激励相容来降低代理成本,管理层持股是企业采取的重要激励方式之一(肖淑芳等,2013)。股东希望通过授予管理层股份,让高管以股东身份参与经营决策、分享红利并承受相应风险,从而降低代理成本,实现双方利益的趋同。

自2006年我国正式推行股权激励制度以来,越来越多的上市公司开始实施股权激励,管理层持股已经成为比较普遍的现象(张东旭等,2016)。管理层持股使其自身财富与股票价格紧密相关,公司的股价越高,管理者由此获得的收益越大,二者紧密的联系使得“理性”的管理者具有强烈动机推高股价。通常股价的波动受到公司业绩的显著影响,经营业绩越好,证明企业盈利能力和竞争力越强,投资者越有可能获得丰厚的投资回报。鉴于盈余公告被认为是投资者预测公司未来盈利的重要依据(权小锋和吴世农,2010),同时盈余反应系数对于好消息和坏消息有着显著差别,当企业年报披露出优异的业绩表现时,投资者往往会更偏爱这种公司,此时股价会展现良好的走势,管理者股权也会随之大幅增值,而年报披露的业绩大幅缩水时,则可能带来股价的暴跌。因此,理性的管理者在披露公司经营业绩时必须要考虑会计盈余好坏对股票价格波动的影响,避免股价暴跌伤及自身利益。管理者持股越多越有动机进行盈余管理来调整对自身有利的会计业绩指标,从而推高股价以获得更大的收益(Bergstresser和Philippon,2003;路军伟等,2015)。此外,持股行为扩大了管理者权力,增强了盈余管理行为的权力基础。一般认为,管理者的权力通常有组织结构权力、所有者权力、专家权力和声誉权力等(Finkelstein,1992)。管理者持股行为使其具备了所有者的身份,扩大了其所有者权力,使他们在公司经营决策等方面拥有高度的话语权,甚至能够俘获董事会(Bebchuk等,2002),干扰审计委员会等机构的有效运作。同时,管理者权力的增加也弱化了外部治理机制对其自利行为的约束能力,为管理者干预公司会计盈余信息进行寻租提供了权力基础。研究表明,管理者会倾向于利用会计政策和会计估计准则中可选择的空间操纵会计利润,创造更多的自我交易机会和个人收益(Shleifer和Vishny,1997),产生盈余管理等代理问题(张东旭等,2016)。

基于上述分析,本文提出假设1:管理层持股比例与上市公司盈余管理程度正相关。

当经济形势良好时,“有限理性”的投资者通常信心增强,对未来上升走势充满乐观,利好消息的发布对于早有良好预期的投资者决策不会产生较大影响。相反,若企业财务报告反映出的盈余信息低于行业平均水平或投资者预期,这种坏消息不仅会让投资者对经济繁荣期公司的盈利能力产生质疑,而且会增加对公司未来发展状况预期的不确定性,这时风险规避型投资者会要求更高的投资报酬率,从而容易令公司股价在资本市场遭受沉重的打击(Veronesi,1999;Conrad等,2002)。因此在经济繁荣时,被授予股权的管理者会有强烈的动机进行盈余管理以粉饰财务报表,避免股价动荡损害自身利益。相反,当宏观经济状况处于低迷期,资本市场存在悲观情绪,可能将企业业绩较差归咎于经济紧缩,如果企业披露的盈余信息低于行业平均水平,对业绩持悲观态度的投资者不会有很强烈的反应(陈武朝,2013)。即使公司此时发布较高的盈利消息,这种对股价的正面影响也会因为投资者对整个宏观经济形势不看好而引起的未来现金流量折现率大幅度提升所抵消(David,1997)。因此,在宏观经济低迷期,管理者操纵会计盈余企图影响股价的动机被弱化。此外,经济低迷期,投资者会更加谨慎行事(Bless等,1996),他们往往对公司年报中的盈余数据持保守和怀疑态度,监管机构也会在此时加强对企业的监督和干预力度(Hirshleifer等,2006),增加了管理者盈余管理行为的成本。

因此,本文提出假设2:经济繁荣期,管理者持股与企业盈余管理行为的正相关程度显著更高。

(一)样本选取与数据来源

本文选取2007~2014年A股非金融保险类上市公司作为研究对象,并对样本数据进行了如下处理:(1)剔除ST、*ST的公司;(2)根据证监会《上市公司行业分类指引》的行业分类标准,因金融保险类行业的应计利润具有特殊性,故将其剔除,鉴于制造业的数量较多,本文将其细分至二级;(3)由于修正的琼斯模型需要进行分行业分年度回归,故剔除行业—年度的样本数不足15个的样本数据;(4)剔除数据缺失和异常的样本。同时,为消除异常数据的影响,文中对所有的连续变量进行了Winsorize处理。

经过数据处理共获得12 368个样本观测值,所有数据来源为国泰安CSMAR数据库和国家统计年鉴,数据统计和分析利用Stata软件完成。

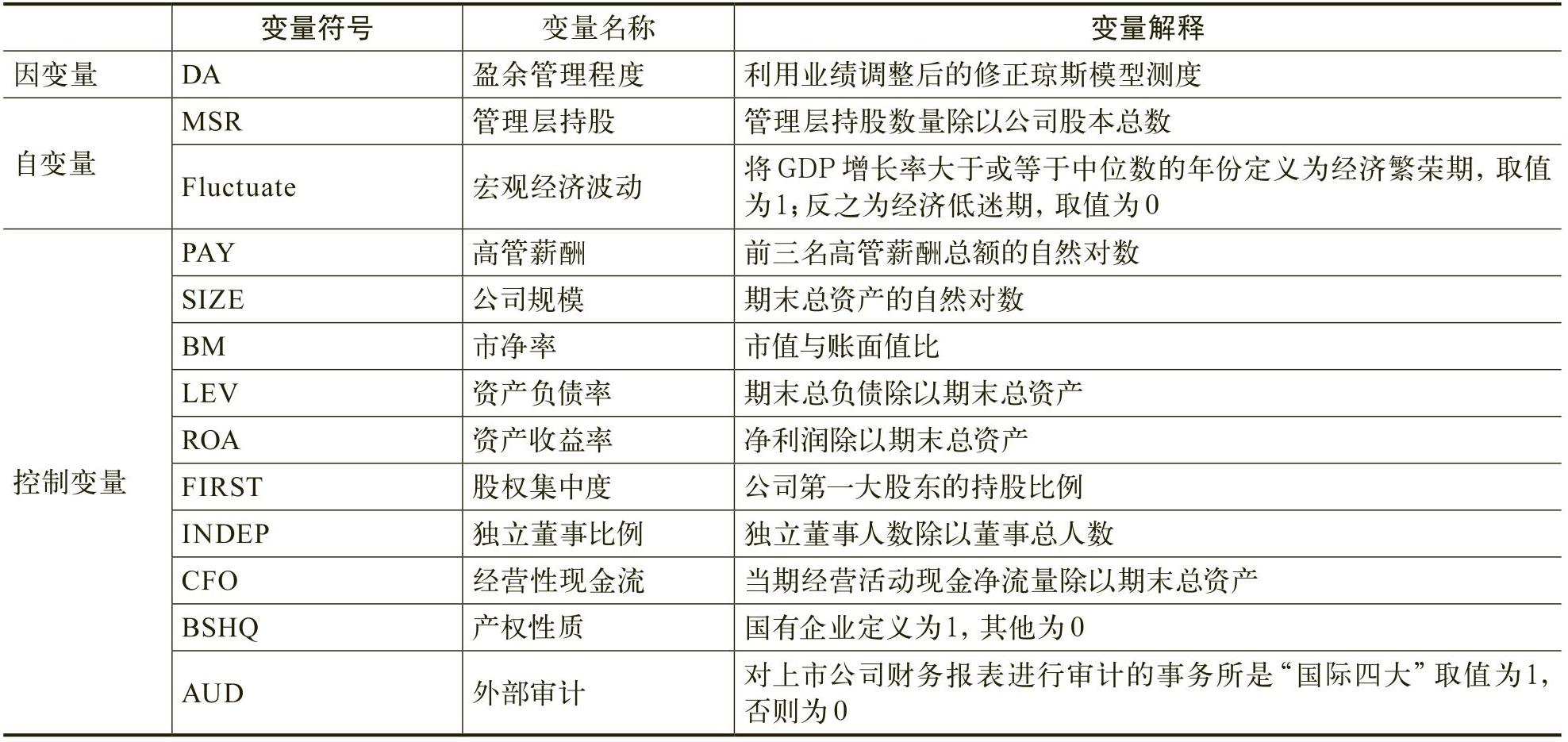

(二)变量定义

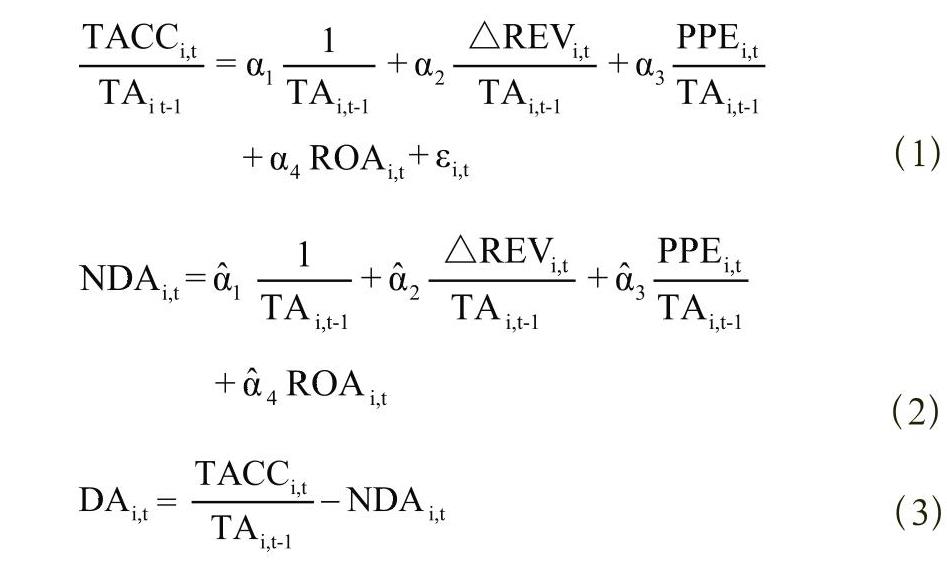

Guay等(1996)、Bartov等(2000)、黄梅和夏新平(2009)等研究发现,在模型的设定和盈余管理效果上,截面修正琼斯模型与其他应计模型相比表现更佳。另外,在高管薪酬和盈余管理相关性的研究中,需要考虑收益的匹配原则。因此本文采用Kothari等(2005)提出的业绩调整应计盈余管理估计方法,即在修正琼斯模型基础上增加控制ROA,通过分年度分行业回归分析得出残差,模型如下:

2.解释变量:(1)管理层持股(MSR):本文借鉴李

维安和李汉军(2006)、董艳和李凤(2011)

以及李小荣和张瑞君(2014)等的度量方

法,将高级管理人员定义为总经理、副总

经理、总经济师、总工程师、总会计师、

董秘等,管理层持股比例由管理层持股

数量除以公司股本总数得到。(2)宏观经济波动(Fluctuate):GDP

增长率是衡量宏观经济状况的核心指

标,本文参考江龙等(2013)、王红建

等(2015)等文献的做法,采用各年度

GDP增长率作为宏观经济波动的识别指

著地检验宏观经济波动对盈余管理的作

用,本文设定虚拟变量表示宏观经济波

动,具体做法是:将GDP增长率大于或等于中位数的年份定义为经济繁荣期,取值为1,反之则为经济低迷期,取值为0。

3.控制变量:参照已有的研究,本文控制了公司特征、盈利能力、高管激励和治理结构等因素的影响。本文主要变量定义见表1。

(三)模型构建

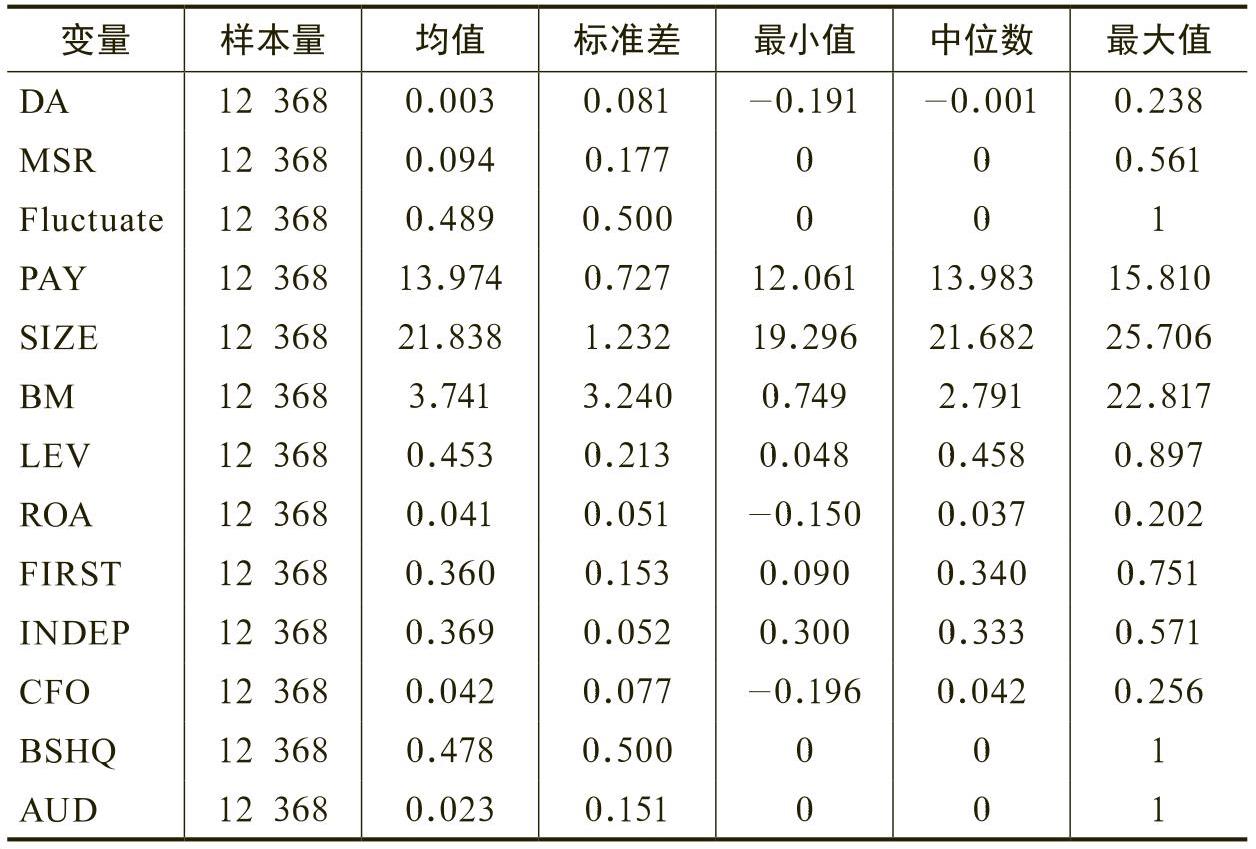

(一)描述性统计

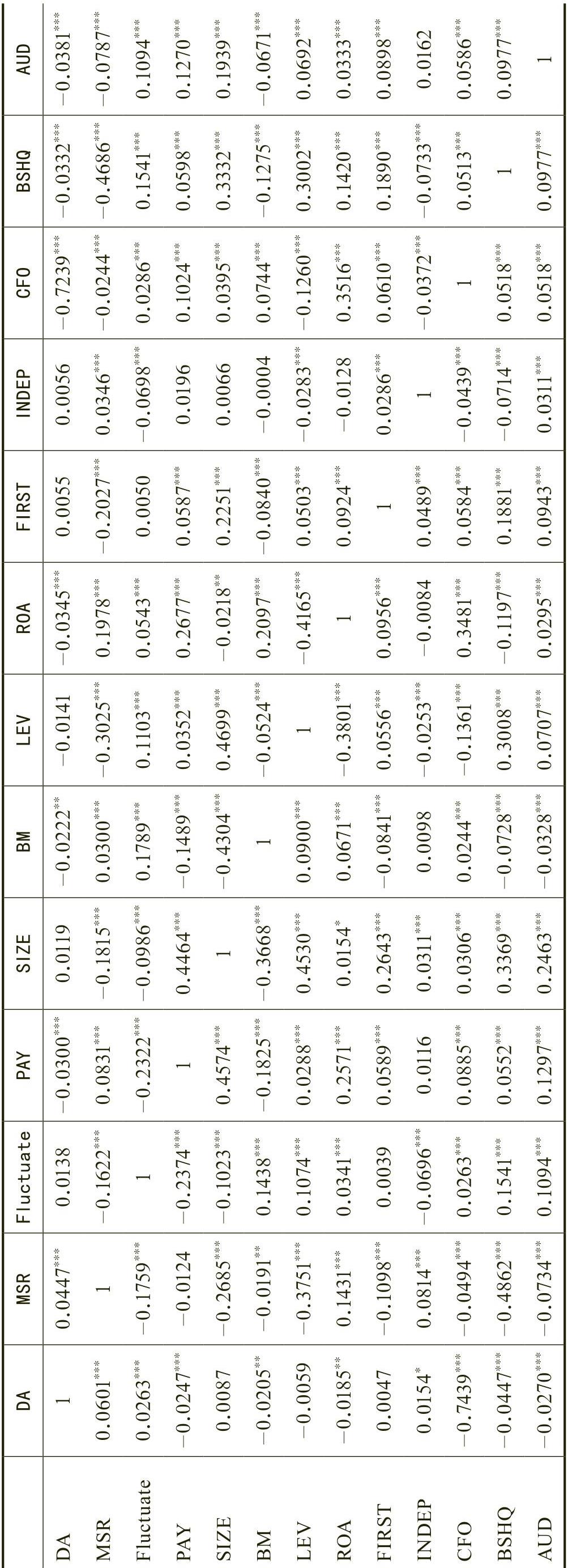

(二)相关性分析

表3显示的是各变量的相关系数矩阵,其中左下角和右上角分别为Pearson和Spearman相关系数,结果显示不存在严重的多重共线性。盈余管理程度DA与管理层持股MSR的相关系数显著为正,为假设1提供了初步的支持,这意味着持有本公司股权很有可能诱使管理层进行盈余管理。经营性现金流CFO与盈余管理程度DA之间的Pearson和Spearman相关系数分别为-0.7439和-0.7239,显著性水平均达到了1%,这表明与现金充裕的上市公司相比较,现金短缺公司的管理层更容易发生盈余管理行为。产权性质BSHQ与盈余管理程度DA之间的Pearson和Spearman相关系数为-0.0447和-0.0332,显著性水平均为1%,这表明非国有控股性质更容易催生高管的盈余管理行为。外部审计AUD与盈余管理程度DA显著负相关,表明高质量的外部审计降低了公司盈余管理程度,对公司有一定的治理效应。

(三)固定效应面板回归分析

为了防止未观察到的变量可能对上市公司管理层盈余管理行为造成影响,我们选择面板数据模型进行检验;霍斯曼检验的结果显示拒绝原假设,说明固定效应面板模型优于随机效应面板模型,故本文选择使用固定效应面板模型进行回归分析。

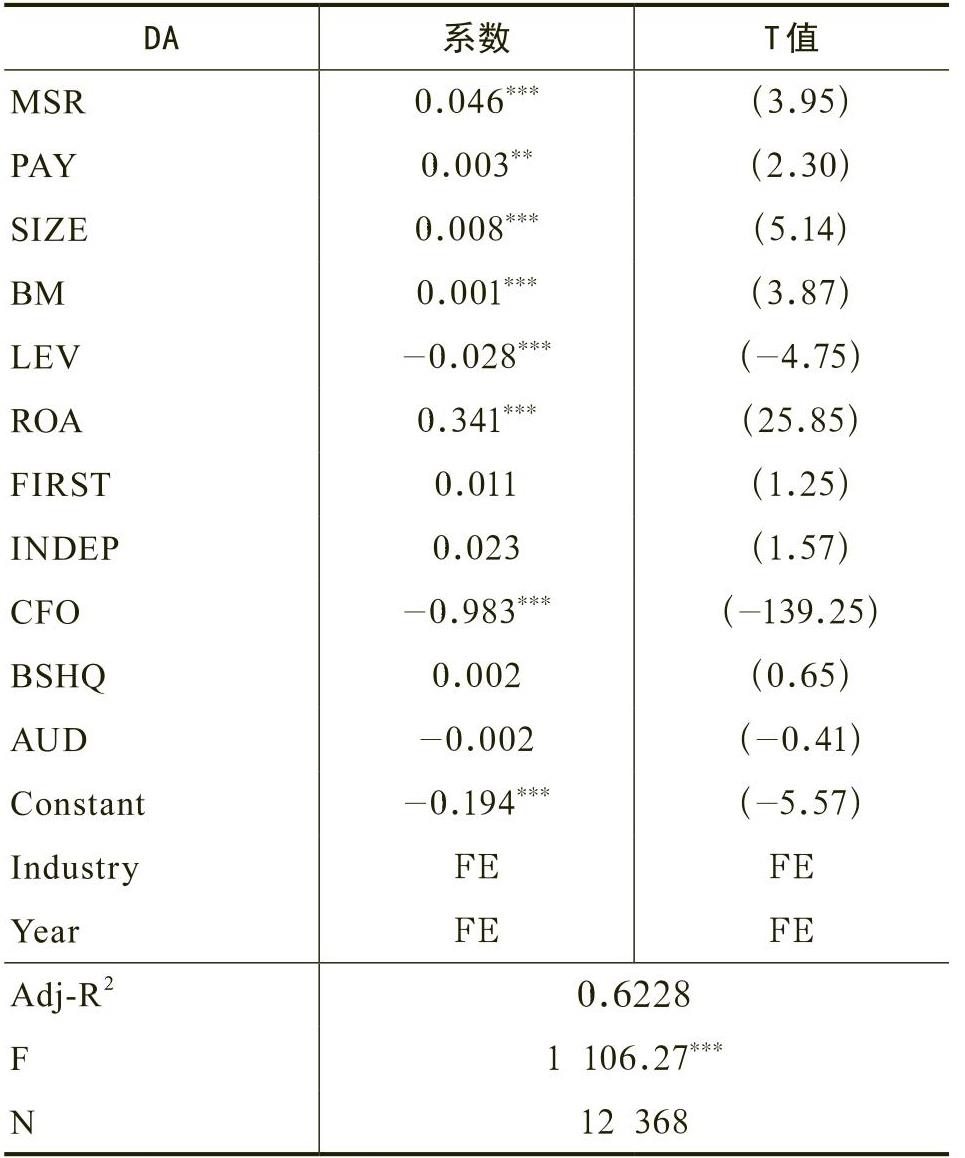

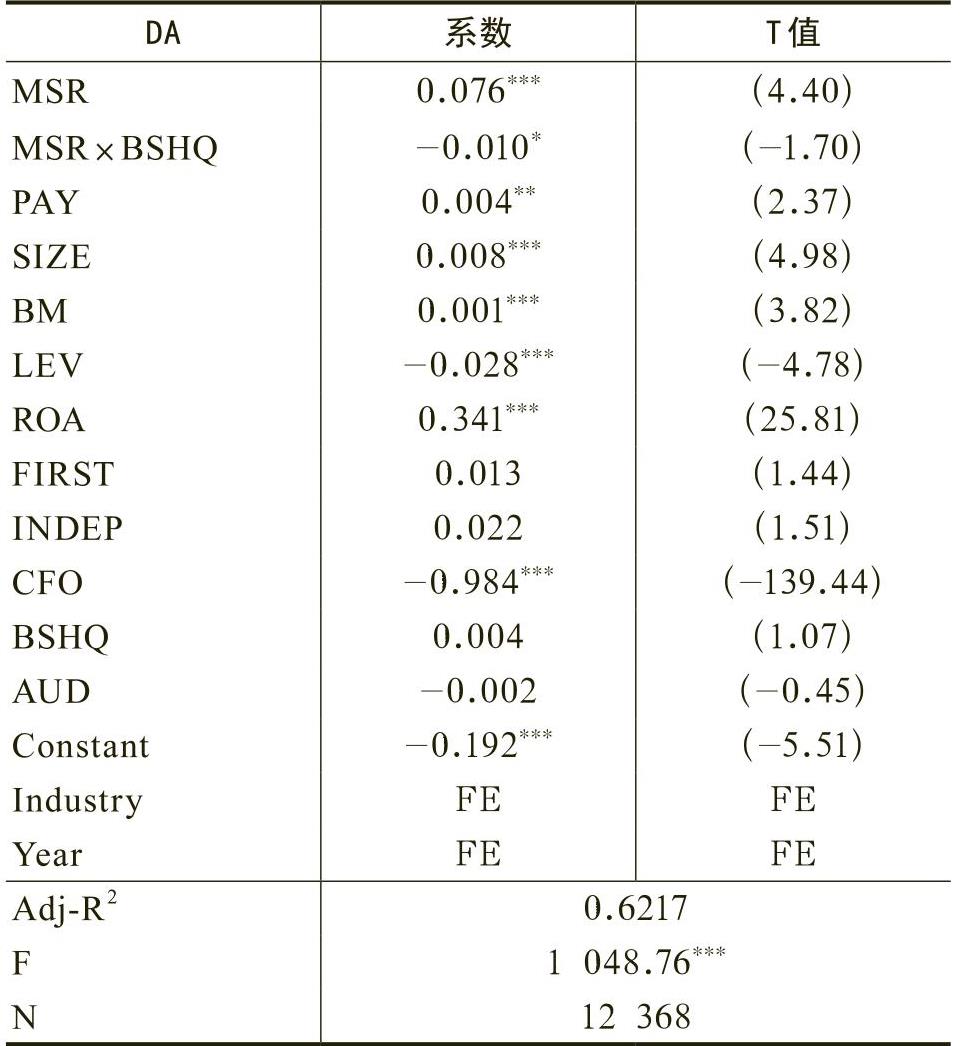

1.管理层持股与盈余管理程度

2.宏观经济波动对管理层持股与盈余管理程度关系的调节效应

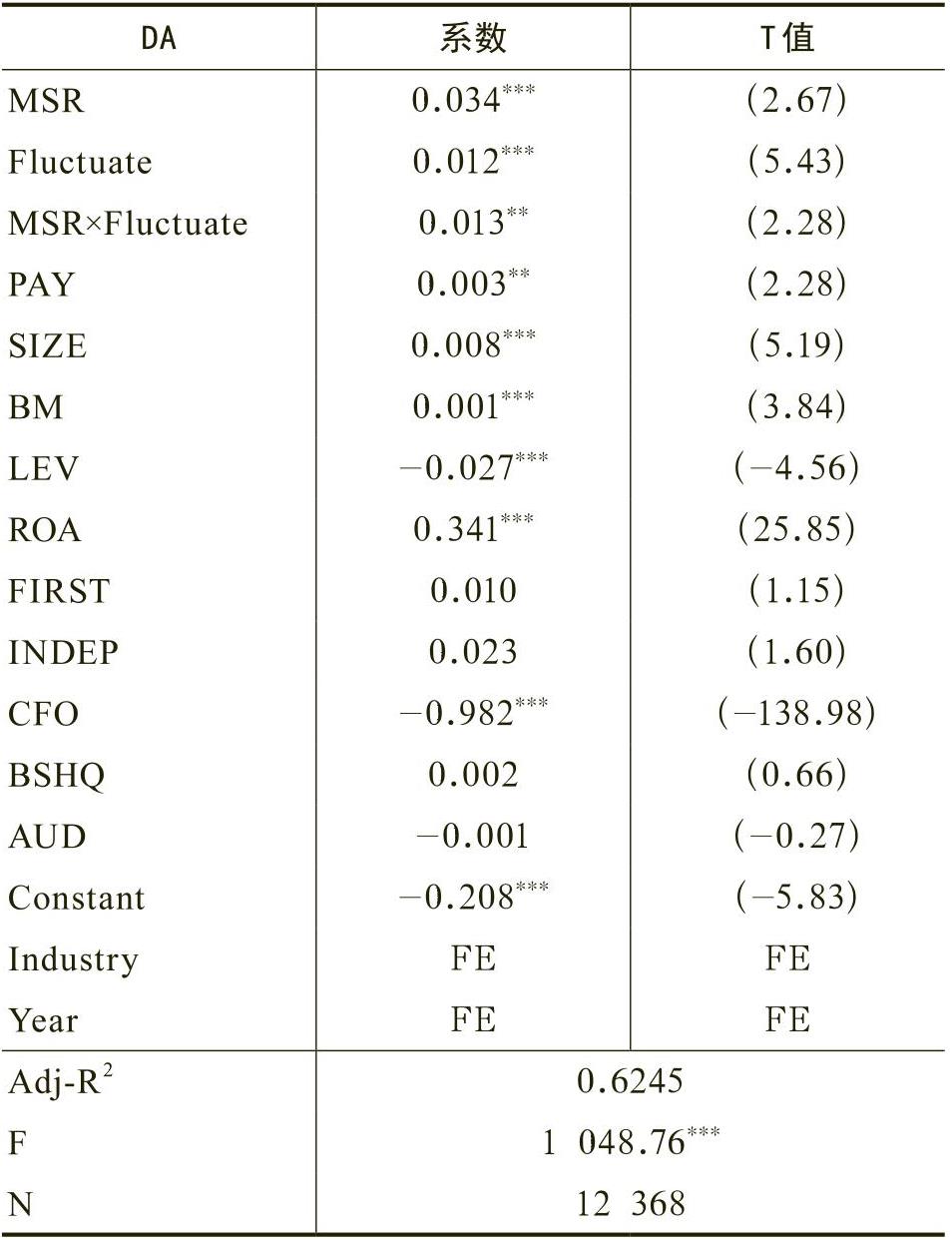

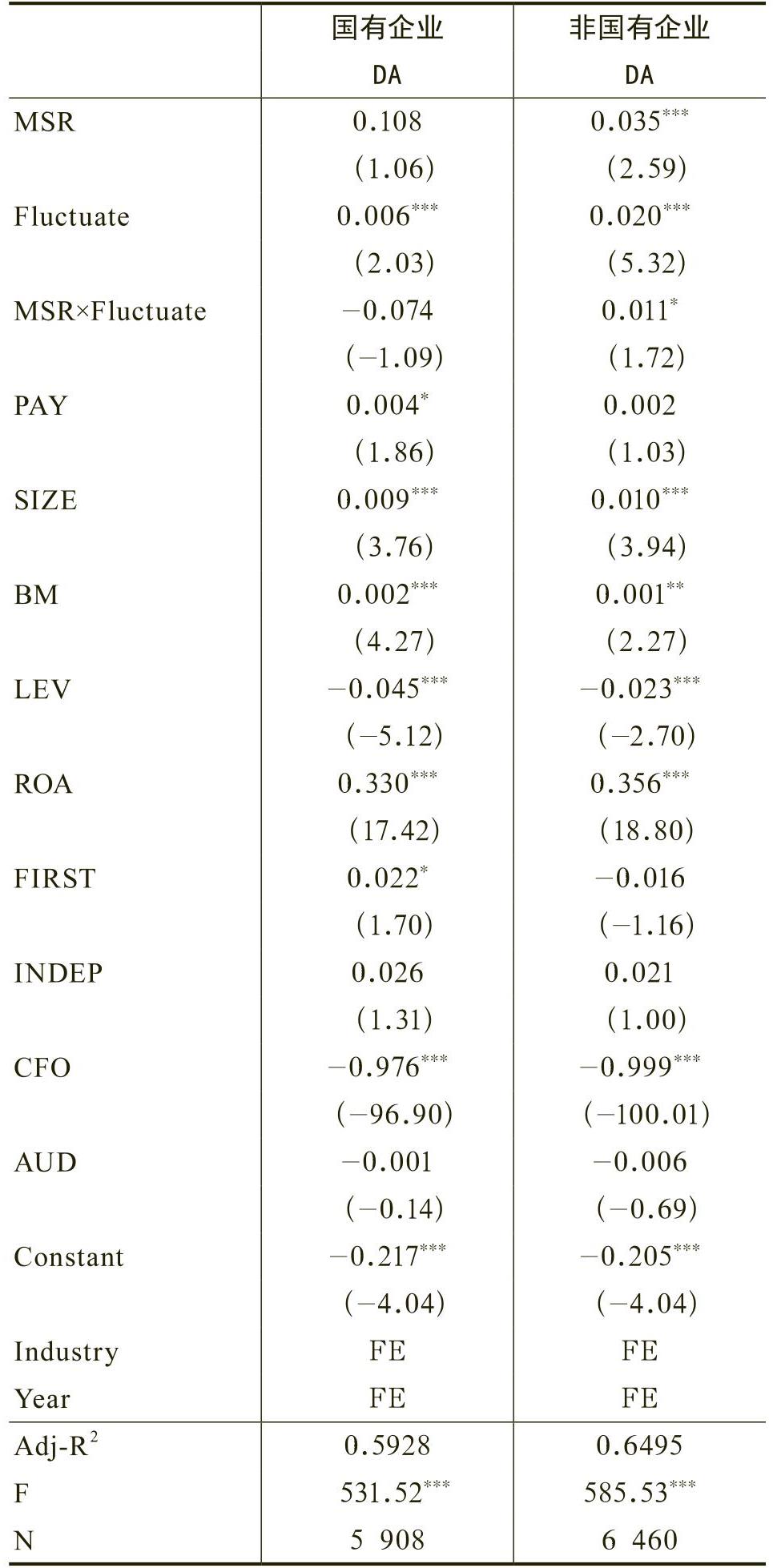

通过在模型中放入管理层持股与宏观经济波动的交乘项,本文考察了宏观经济波动对管理层持股与盈余管理程度关系的调节效应,固定效应面板回归结果如表5所示。

由表5可知,MSR与Fluctuate的交乘项与DA在5%的水平上显著正相关,有力地支持了假设2。当宏观经济景气时,情绪高涨的投资者往往对公司经济形势持乐观态度,对经营业绩有较高的预期,一旦年报披露的会计信息未达到投资者预期,公司很容易在股票市场遭受投资者的沉重打击。考虑到持股的管理者财富与公司股价密切相连,因此在经济繁荣期,管理层持股比例越高越有动机从事盈余管理,美化公司业绩来迎合投资者预期,避免股价暴跌伤及自身利益。相反,当经济形势较差时,管理者可将较差的业绩归咎于宏观环境,持悲观态度的投资者不会对坏消息有强烈反应,再加上此时公司往往面临更严苛的经济审查,盈余管理的风险和成本较高。故在经济低迷期,企业管理者因持股进行盈余管理的可能性较低。

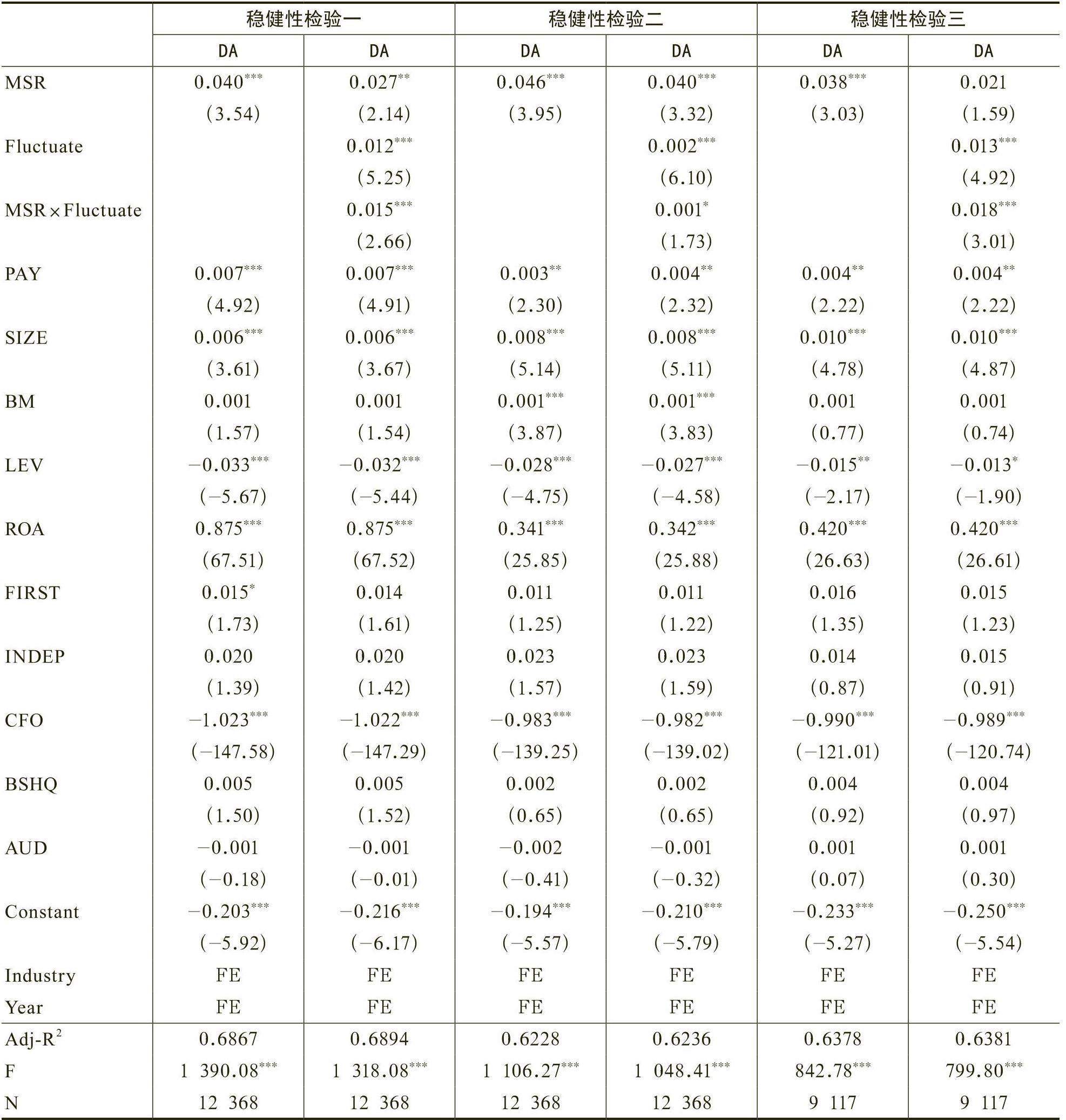

(一)替代指标

1.借鉴陈武朝(2013)、王克敏和刘博(2014)等做法,利用Dechow等(1995)提出的修正Jones模型计算操控性应计利润来反映盈余管理程度。

2.本文参考苏冬蔚和曾海舰(2009)的做法,采用公司实际所得税的自然对数衡量宏观经济波动。苏冬蔚和曾海舰(2009)认为宏观层面的公司所得税费用可以衡量全社会企业经营状况,并且参考Stock和Watson(1999)的做法使用CPI指数对公司名义所得税进行调整,得到公司实际所得税的自然对数作为宏观经济的衡量指标。

3.将管理层持股为0的样本量删除,仅研究存在管理层持股的样本。

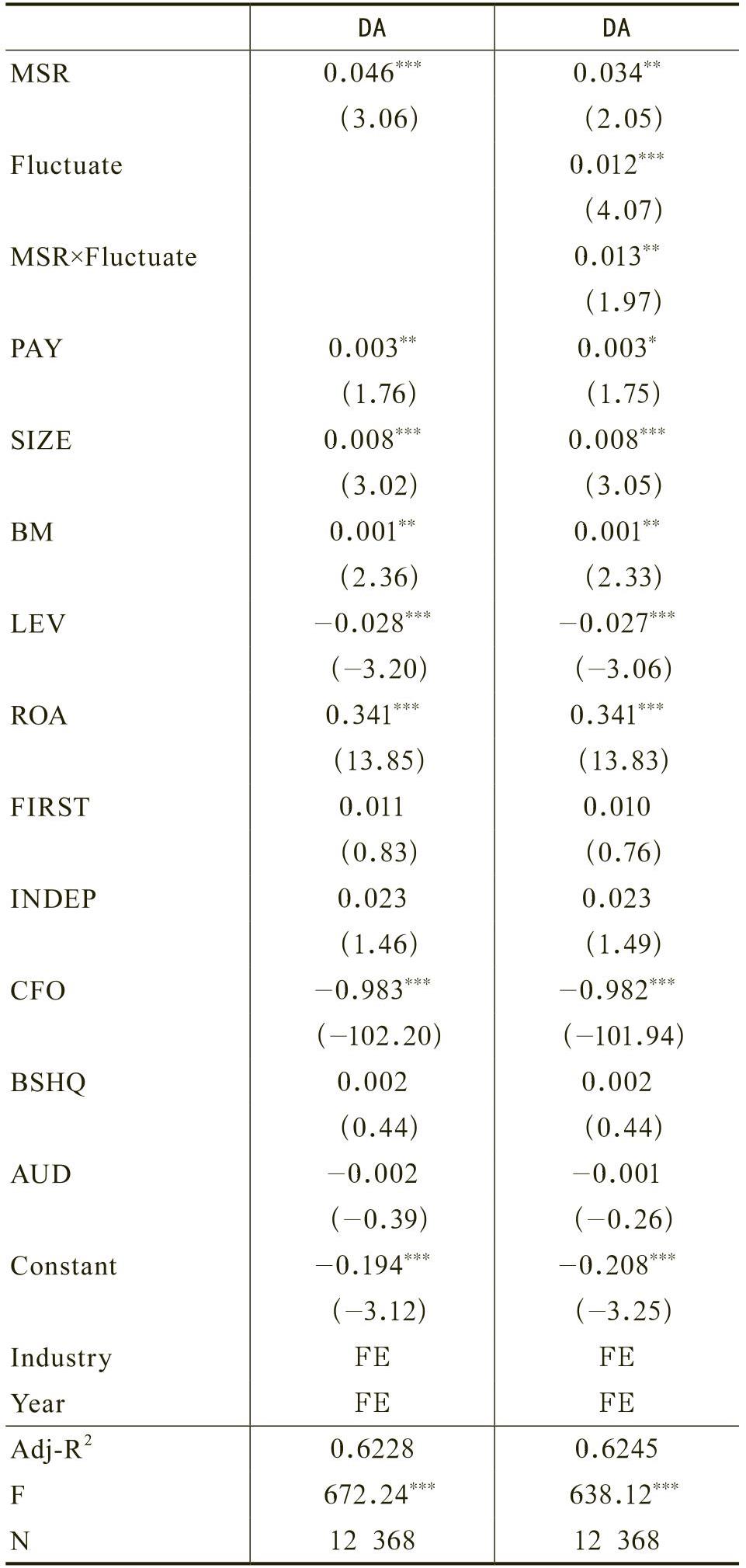

(二)群聚调整(Cluster)

前文已经论证了管理层持股是管理层进行盈余管理的重要诱因之一,这种操纵会计业绩行为在经济繁荣期会被加剧。那么需要进一步关注的是,宏观经济波动、管理层持股与盈余管理的关系是否会因为企业类型的不同而存在显著差别。本文尝试根据产权性质和上市板块类型进一步进行分样本检验。

(一)产权性质

我国国有企业除了具有盈利目标之外还有履行社会责任、实施资源有效配置等政治性目标(薄仙慧和吴联生,2009),此外国有企业与民营企业在内部治理、外部监督和金融支持上均具有显著差异(赵纯祥和张敦力,2013),因此本文将样本分为国有企业和非国有企业两类,预期国有企业管理层持股对企业盈余管理行为存在显著的影响,经济繁荣期管理层持股对盈余管理行为的诱导效果更为明显。

本文引入管理层持股与产权性质的交乘项,建立模型(6)。

(6)

并且,本文根据产权性质进行了分组检验,以考察不同产权性质企业盈余管理行为受宏观经济波动和管理层持股的影响是否存在显著差异。具体检验结果见表8和表9。

行盈余管理的动机较弱。而非国有企业管理者持股比例较高,管理者财富受到了公司股价显著的正向影响,此外非国有企业通常面临更高的财务风险和经营风险,投资者尤为关注其盈利状况,一旦公司业绩在经济繁荣期表现不尽人意,投资者很容易质疑其盈利水平和发展能力,产生抛售股票的行为。为了迎合投资者预期,因此经济繁荣期的非国有企业管理者会拥有更强烈的动机进行盈余管理,防止股价暴跌影响自身收益。

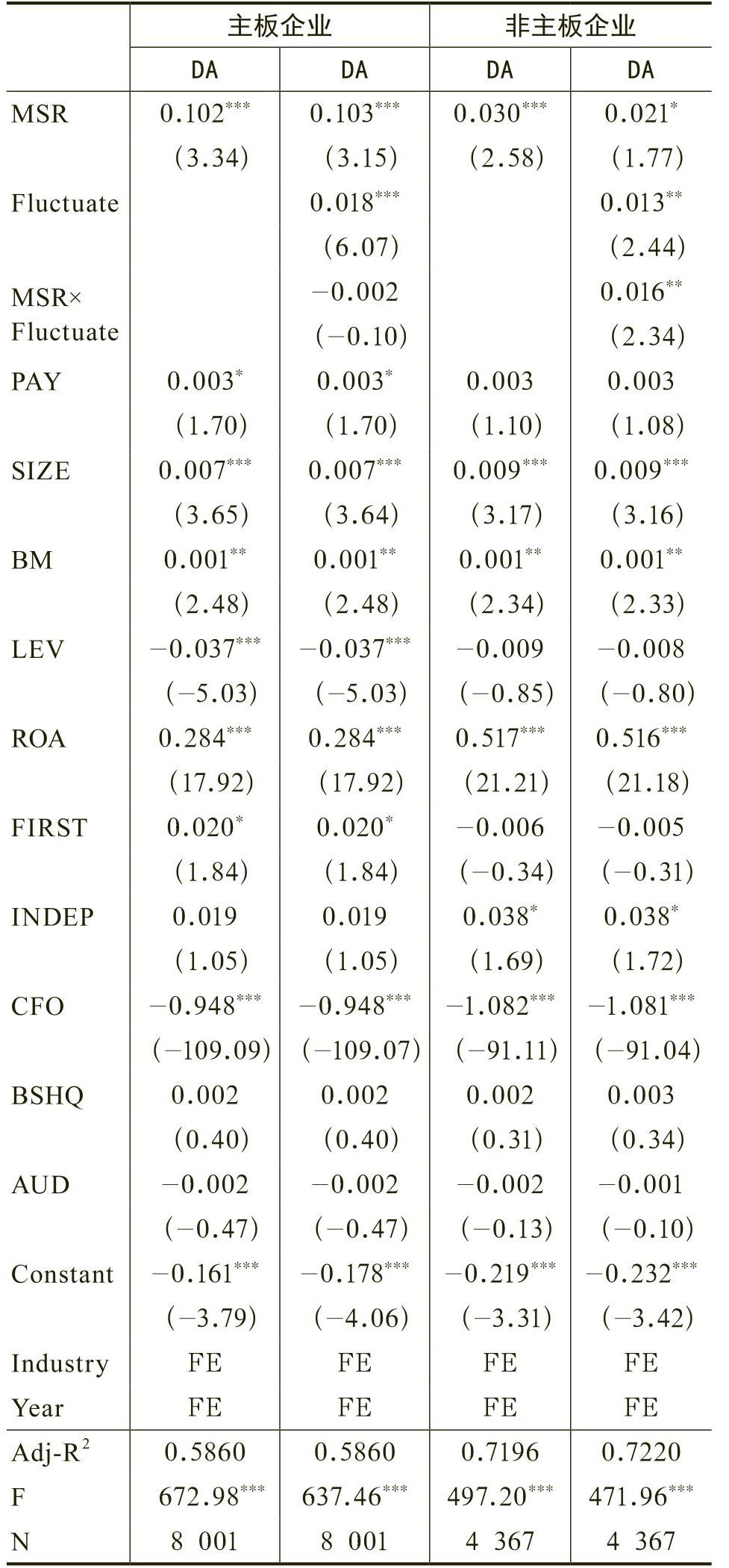

(二)上市板块类型

在我国,主板上市公司多为大型企业,中小板和创业板公司一般是小型家族式企业、家族占据大部分股份的企业或高科技产业企业(王维祝,2009)。相对于主板而言,非主板上市公司存在更高的风险和较差的治理结构(陈策和吕长江,2011),内部的代理成本并未因股权激励被显著降低,甚至在股权激励的作用下,非主板上市公司更容易过度投资(汪健等,2013)。为了比较主板和非主板上市公司宏观经济波动、管理者持股对企业盈余管理程度的影响差异,本文将样本分为主板企业和非主板企业两类,预期宏观经济波动对管理层持股与盈余管理关系的调节效应主要存在于非主板上市公司,分组回归结果见表10。

表10检验结果显示,主板企业和非主板企业中管理层持股与盈余管理程度的正相关关系均通过了1%水平的显著性检验,但是只有非主板企业子样本中管理层持股与宏观经济波动交乘项的系数通过了5%水平的显著性检验,说明宏观经济波动对管理层持股与盈余管理程度关系的调节效应主要存在于非主板企业,非主板企业中持有股权的管理者在经济繁荣期更有动力进行盈余管理。可能的原因是,一方面,中小板企业和创业板企业对人才有着强烈需求,它们将管理层持股视为高管激励的重要方式,公司管理层持股比例和持股范围远远大于主板上市公司(朱和平和李梵雨,2014),管理者持股利益受到公司业绩和股价的显著影响。此外,相比主板企业,公司内部缺少对盈余管理的制约力量,管理者操纵会计盈余的风险和成本较小。另一方面,非主板企业尚处于发展初期,规模小风险大使得投资者更为关注非主板企业的盈利状况,一旦在经济繁荣期财务信息没有迎合投资者普遍较高的预期,投资者很容易丧失投资信心和兴趣,“用脚投票”导致公司股价暴跌甚至是一蹶不振,从而影响到持股管理者的财富,故非主板企业管理层持股比例越大,越容易在经济繁荣期出现盈余管理行为。

本文以2007~2014年A股非金融保险类上市公司为样本,实证分析了管理层持股对盈余管理程度的影响,并深入考察了宏观经济波动对管理层持股与盈余管理程度关系的调节效应。研究发现:首先,管理层持股是公司管理层进行盈余管理的重要诱因之一,管理层持股非但未能缓解代理问题,反而因为持股后其财富与股价密切相关,导致了“理性”高管操纵会计盈余从而推高股价的自利行为。其次,宏观经济波动对管理层持股与盈余管理程度关系具有调节效应。在经济繁荣期,乐观投资者对公司业绩的心理预期很高,为了防止股票市场上投资者出现恶意的“用脚投票”,管理者往往更偏好使用盈余管理美化业绩来防止公司股价暴跌伤及自身利益,进一步研究表明宏观经济波动对管理层持股与盈余管理程度关系的调节效应主要存在于非国有企业和非主板上市公司。

本文的结论不仅丰富了关于管理者激励经济后果的研究,提供了盈余管理影响因素的新证据,而且还拓展了宏观经济波动与企业微观主体行为关系的研究视角,有助于解读宏观环境变化对微观企业盈余管理行为的影响,对监管者、审计师和投资者等具有重要启示。一方面,高管薪酬体系应该有效结合以会计信息为基础的短期激励和以市场评价为基础的长期激励,既要考察公司的利润总额、销售增长率和资产收益率等盈利指标,同时也应关注市场占有率、研发支出等与企业价值相关的指标。另一方面,应结合经济形势加强有针对性的监督。利用财务报表等公开信息评估公司价值时,需考虑经济周期的波动对目标公司盈余管理行为的影响。当经济繁荣时,更应该提高警惕,尤其注意非国有企业和非主板上市公司的业绩表现是否存在粉饰成分。

附件下载:

附件下载:相关推荐

- 无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号